譯者序

為求研究印度文學易得效果起見,我自己規定現代先以泰戈爾、奈都夫人為研究對象,古代則以兩大史詩和加里陀莎為探討中心。兩年前我開始蒐集印度大文豪加里陀莎的作品和有關著作。我沒有時間學習梵文,也不敢奢望翻譯梵文原本,所以只從英文的譯本和著作著手。

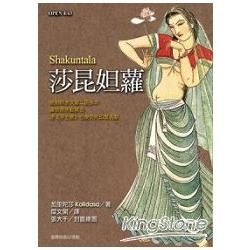

加里陀莎所寫詩歌有《雲使》(Megha-duta)、《時令之環》(Ritu Samharn)、《童子的出生》(Kumara Sambhava)、《羅怙系譜》(Raghu-Vamsa)等長詩,所作戲曲有《莎昆妲蘿》(Shakuntala)、《勇健與廣延》(Vikrama and Urvashi)、《摩蘿毘迦與火天友》(Malavika and Agnimitra)三部名著。而以《莎昆妲蘿》為其代表作,譯本也最多。可是瓊斯爵士的譯本年代久遠,已無法找到英國作家蘋容(Laurence Binyon)的譯本把原來的七齣縮改為現代式的三幕,原作的形式和風格便給模糊了;只有最近戰後出版印人鮑斯夫人(Mrs. Bela Bose)的譯本最為整。不過,也許由於太拘泥於原文的關係,譯筆不能暢達;而且排印也有好幾處錯亂的地方。鮑斯夫人已把加里陀莎的戲曲全部英譯,達德(M. C. Dutt)已把加里陀莎的詩歌全部英譯。只是詩歌的譯文已不易讀,再轉譯成中文,勢將更不像樣,所以我只譯戲曲。現在把莎昆妲蘿譯出。譯文係鮑斯夫人譯本的全譯,蘋容譯本也隨時參考。這樣形式體裁固然舊一些,但研究的態度應該如此。而且我覺得其中很多緊湊的場面,巧妙的手法,仍不輸現代劇本的傑作。像第四齣插曲的後台法,手腕著實高超,蘋容的改編使杜伐薩上了場,反而遜色不少。

加里陀莎的天才是無比的。他的作品,除在配合上能天人相接,七音和諧外,在時間上是永恆的新穎,在地域上也富於多樣的適應性。《莎昆妲蘿》既漾溢著詩意,又有西代現代劇的技巧,同時也有中國式的風雅情調。例如用指甲在蓮花瓣上題情詩,可與我國紅葉題詩媲美,抑且更加艷麗。餘如以指環上的字數來計日盼望情人等都是最配中國人的口味的。至於以姊妹待花木,野獸的依人如親屬,這種高度的愛,又表現了印度的特色。難怪印人要自負,以為印度的加里陀莎是超過了英國的莎士比亞的。

加里陀莎的戲曲對西洋戲劇發生過影響。我國元朝戲曲,受印度戲曲的影響更深,而加里陀莎的戲曲是古印度戲曲的代表,所以莎昆妲蘿的完整譯本,除供讀者欣賞外,兼可作為研究中國戲曲的參考。此外,我們從加里陀莎的作品中,可以看到古代印度社會情形的寫照,以及了解他們的宇宙觀人生觀等哲學思想。為幫助我們了解這劇中所含的哲學思想,我選擇了泰戈爾的論文,放在卷首。這篇文章教給我們讀古代作品時揚棄其中迷信觀念的外象,推求出合蘊的人性之本相來。

關於加里陀莎的生平,傳說紛紜,尤其他的年代,各家意見分歧,莫衷一是。現在我把尼赫魯的介紹譯出,省卻我自己多少筆墨。

這部戲曲的迻譯,動筆於去年九月,時譯時輟,到本年二月方竣事。我們的印度朋友達德、阿特里雅兩位博士,前者是德里大學Ramjas學院院長,近年來致力中國文化的介紹,聲譽卓著;後者係波羅奈城(Benares)印度大學哲學系主任,是研究印度哲學的權威之一,他曾訪問過中國,他的著作,在十幾年前,便有中文譯本在商務書館出版。我這戲曲譯成後,蒙他們撰寫序文,予以獎飾。名畫家張大千先生剛於此時來印開個人畫展,宣揚中國文化,並研究印度藝術,於結伴同遊佛蹟後,也賜繪匪畫蓮瓣題詩圖,慶幸地獲得他筆下佛畫以外的第一張印度人物畫,不特使本書生動,而且最有紀念的價值。謹此一併誌謝。

文開

一九五○年三月十四日

共

共