沈言滿眼的愧疚和滾燙的眼淚,都在訴說著他不會離開我的決心。

我背上延伸到手臂的疤痕,是我為愛而死的墓誌銘。

如今這個墓誌銘把他牢牢綑綁在我身邊。

我直起身軀,拉緊了衣服。

我要我哥,我的沈言,一輩子帶著愧疚和憐惜,永遠待在我身邊。

這是我給他的,永遠掙脫不了的枷鎖。

作者簡介:

南木子魚

寫作自由人,喜歡氛圍感的點綴描寫,格外偏愛人設奇特的人物角色。筆下人物往往都有較為明顯的人設特點,寫出來的作品偏向虐戀。

章節試閱

🧬 第一章

第一次見到我哥時,是在一個冬天,那天的雪下得很大很大,霧裡朦朧一片,看什麼東西都像是隔著一層淡淡的紗布。

我剛在廚房裡倒了一杯水,經過玄關時,門外響起了按密碼的聲音。滴滴幾聲後,門被緩緩打開,捲進了一地的風雪,雪花前仆後繼地擠了進來,然後乖乖地躺在了玄關處的黑色瓷磚上。

我淡淡地看了一眼瞬間融化的雪,視線緩緩移了上去。我哥就站在門口,上身穿著一件白色羽絨服,羽絨服的帽子扣在頭上,白色的絨毛堆在周圍,他的臉就藏在裡面。

我端著茶杯,目光冷漠,看著他唯唯諾諾地縮在我爸身後,巴掌大的臉被凍得紅撲撲的,那雙像鹿一樣的眼睛尤為吸引人,忽閃忽閃的,有初來乍到的拘謹和好奇。

他身後是風雪,一片白銀。我哥如同站在畫裡,也像是一隻迷了路而心驚膽顫的小鹿。

當然,這是我之後回憶時才覺得如此。我當下的反應其實是不喜歡,但我不知道自己到底不喜歡他什麼,也許是他那唯唯諾諾的樣子,又或許是那雙好看的眼睛,也可能根本就沒有原因,就是不喜歡。

我收回視線,剛想離開。

就聽到我爸說:「沈秋寒,這是你哥,沈言。」

我停了下來,沒有理他,只是默默地喝了一口水。

「沈秋寒。」沈言開口道,語氣多少帶著點彆扭和小心翼翼。我斜眼看了看他,見他兩隻手死死地拽著衣角,看了我一眼後微微一愣,又快速地看向自己的腳尖,眼尾因為低垂的眼眸有些下拉,看起來有些無辜。

我只停留了一秒,便頭也不回地向樓梯走去。任憑我爸在身後喊我名字,都沒有回頭。

「他這人被我慣壞了。」

「沒關係的。」

「還是你懂事,來,言言,這是你的拖鞋。等會我帶你在家裡走一圈。」

我向前的步子頓了頓,不動聲色地向樓上走去。他們的聲音越來越輕,最後被我關在了門外。

一進房門,就覺得胸口有一股氣,說不上來是什麼,手上的力道不自禁地越來越重,茶杯很燙,我自虐般地沒握住杯柄,絲毫不在意被杯身燙紅的指尖,只覺得很不舒服;原本只屬於我的東西現在被人分成了兩半,不單房子,父親也是。

沈君澤從來沒有喊過我「秋寒」或「寒寒」,他只叫我全名。他對我很好,我想要的東西,他都會給我,只有時間不會給我。他不記得我的生日,不記得我讀幾年級,甚至不記得我幾歲了。他總是匆匆到來,匆匆離去。從一星期回來三次,慢慢地變成兩次,逐漸地成了一個月回來一趟。

因此,房子變得冷冰,毫無人氣。

時隔一個月,他終於回來了。沒有和我商量,甚至沒有提前通知我,就把一個對我而言是陌生的人給帶回家,並且親切地喊他言言。

一想到這,我的心臟就好像有一層厚重的布堵著,沉悶得讓我喘不過氣來。

我鬆了握在杯身上的力道,眼神空洞地盯著一處看了幾秒,下一瞬間,突然用力地抬起手,一砸。那繪著花卉的茶杯被砸得粉碎,茶水和碎片落了一地。

我緩緩蹲下身軀,撿起其中一塊碎片,不假思索地把它牢牢地握在手中,就像往常,用疼痛來平復心中躁怒。疼痛讓我舒心,讓我內心的黑暗面得以喘息,彷彿光明會隨著傷口透到身體裡,讓我全身上下得以緩解。

過了好一會,我才把碎片清理乾淨,然後洗淨手上的血,當作什麼事都沒發生過,面無表情地下了樓。

沈言坐在沙發的角落上,身影小小的一團,應該是聽到我下樓的聲音,朝我看了過來,視線落在我身上之後,立刻對我笑了笑。

我沒理他,直接去了飯廳。

阿姨已經做好了飯,全是我爸喜歡吃的,一桌子的菜色全是辣的。其實我一點都不喜歡吃辣:吃多了,胃會痛。

我一言不發地坐在了座位上,沈君澤放下報紙,對著客廳裡的沈言喊道:「言言,過來吃飯了。」

沒過一會,沈言就走了過來,拘謹地坐在一邊。

一頓飯吃得索然無味,沈君澤對著沈言問東問西,還貼心地給他夾菜,而沈言很乖巧地一一回應著,把那些菜全吃了。

吃完飯後,沈君澤沒有多留,他很忙,忙著經營事業。他叮囑了沈言幾句,然後轉向我,拍了拍我的肩說道:「聽哥哥的話。」他這話說得如釋重負,好像終於把一件棘手的東西轉交給別人,還是迫不及待的那種。

沈君澤離開沒多久,阿姨打掃完也走了。一下子房子裡變得安安靜靜。我沒上樓,坐在沙發上看著最新的綜藝節目。我能感受到沈言的視線一直在我身上遊走,他以為我不知道,所以當我轉頭對上他眼睛的時候,他嚇了一大跳,眼神躲閃,不知道該看向何處,模樣看起來有些可笑。

他最終似乎找到了一個安全點,一眨也不眨地盯著,但支支吾吾的,好像有話要說,過了好久,他才小心翼翼地說道:「你的手受傷了。」

他的話聽得我一愣,我看了一眼手掌,血還沒止住。隨即覺得有點可笑,自己的父親對於這麼明顯的傷口沒有絲毫注意,也或許是他看到了,但當作沒看到。而第一次見面就讓我莫名討厭的傢伙,現在卻顫巍巍地和我說,我受傷了。

我動了動手,感覺手掌緊繃繃的,撐了一下沙發,站起身。

沈言見狀,也跟著站了起來,我的沉默好像給了他一點點的勇氣詢問:「要不要我給你處理一下。」

我轉頭冷冷地看了他一眼,什麼話也沒說,就直接上了樓。

第二天下樓的時候,沒想到沈君澤會在,兩父子在飯桌邊有說有笑,不知道在說些什麼。沈君澤看到我之後,朝我招了招手道:「來來來,吃早飯了,之前那個項目忙完了,這段時間爸爸好好陪你們倆。等會吃完早飯,爸就帶你們兩個去買幾套新衣服。」

我沒有起伏地「嗯」了一聲,逕自來到桌邊。沈言很有眼力見地替我盛了一碗粥,遞給我。

他看我的時候,眼睛亮晶晶的,很是期待,我知道他在期待什麼。

我看了他一眼,突然想到一個好玩的,我惡作劇般地伸出手,然後在沈言的期待下,躍過那個碗,再躍過他,自己盛了一碗。再次經過他的時候,他遞過來的手已經收了回去,一張白皙的臉有些發紅,盯著那碗被我拒絕的粥發呆,不過他只是愣了一會,就接著吃了起來。

沈君澤對於方才發生的一切沒有發表任何意見。

我坐回位置,看著明顯吃撐了卻還繼續吃的沈言,心情格外的好。我慢條斯理地喝完了粥,不知道為何,今天的粥似乎格外好吃。

「沈秋寒,粥好喝嗎?」沈君澤放下筷子問道,難得給我夾了拌粥的配菜。

我笑了笑:「好喝,不稀不厚,剛剛好。」

吃完飯,我們三個出了門,沈君澤打算帶我們去M市有名的奢侈品店。

沈言坐在我旁邊,我往車窗那邊靠了靠,他似乎看出了我的牴觸,很自覺地往另一側擠了擠,不讓自己碰到我。不知道沈君澤是不是故意的,特地挑了一輛小車,非要三個人擠在後座上。

車外開始下起了雪,漫天而落,下的時候轟轟烈烈,細小且柔軟的白雪前仆後繼,落地的時候卻沒了原本的模樣,一層接著一層,覆蓋在縱橫交錯的路上,成了一片傾倒的白色天際。

「今年這個年過得熱鬧了。」沈君澤首先打破了這分寂靜,不過這些話對我來說無疑是諷刺了,我連眼皮都懶得抬一下。

沈言沒有回答,不知道是沒聽到,還是不願意回答。沈君澤見我們兩個人都沒有回話,也不再說話了。車內一下子恢復安靜。

春節期間,車流堵得厲害,原本二十來分鐘的車程,硬生生被拉長成了一小時。抵達目的地時,我熟門熟路地走進了一間我經常光顧的店裡。

他們走得慢,進來店鋪時,沈言身上落了不少雪。店員熱情地上前接過了他們脫下的外套,簇擁著沈言和沈君澤來到沙發旁。沈言沒有經歷過這樣的待遇,一臉不知所措地在別人的擁戴下坐在沙發上。

他太緊張了,以至於接下他們遞過來的紅茶時,手指直接觸碰杯身。茶很燙,沈言被這麼一燙,鬆了手,可想而知這杯子直接落在地上,好在下面鋪著地毯,杯子才沒碎。

那遞紅茶的店員應該是新來的,十分面生,被這麼一動靜嚇得臉色慘白,一個勁地說著對不起。聽到動靜的經理前來關心,卻在見到沈君澤時,臉色一變,當著所有人的面就把那姑娘給罵哭了。

沈言似乎沒想到區區一杯被打翻的紅茶,會那麼興師動眾,他連忙起身道:「是我沒拿穩,不關她的事。抱歉。」

沈君澤擺了擺手:「沒什麼大事。沈秋寒帶你哥去挑一下衣服。」

經理瞥了女孩一眼,那女孩只好紅著一雙眼睛離開了。我放下杯子,極其不情願地站起身,雖然我很討厭沈言,但是在外我會給足我爸面子,做個讓他滿意的兒子。

沈言看到我站起身,也急匆匆地站了起來,牢牢地跟在我身後,生怕跟丟似的。不妨等他一下,早點完成任務,早點回家,我這麼想著的同時,步伐停了下來。沒想到這人壓根沒看路,一下子撞到了我身上,他離我很近,我能聞到他身上似有若無的香味,直到這時,我才發現我居然比他高一個頭。

他比我大了整整兩歲,卻在身高上比我矮上半截,看起來有些滑稽可笑。

沈言連聲道歉,我看了他半天,他的一張臉漲得通紅。

真是有趣。

我走過幾個衣架,沈言依舊很拘束地跟著,我不知道他的尺寸,但是沈君澤給的任務總是要完成的,便隨便挑了幾件看起來不錯的衣服,一股腦地丟在他身上,他眼疾手快地全接住,沒過一會他手上堆疊起來的衣服就已經擋住他的臉了,一旁的店員幾次想上前幫忙,都被我瞪了回去。

選完之後,我拍了拍手,對他說道:「走吧。」

沈言「嗯」了一聲,乖巧地跟著我,對我的行為置之不理。我覺得他像極了一條討主人歡心的寵物狗,這讓我心情大好,可這好心情沒有持續多久,等我回到沙發時,就看見沈君澤旁邊坐了一個男人,長得很嫩,白白淨淨的,一臉笑意地看著我爸。這個男人我見過,曾經在我爸的車上待了很久。

沈君澤雖然已經四十多歲,但是看起來很是英俊,身上有著不同於其他人的成熟穩重。頭髮總是俐落地梳上去,一米八五的身高永遠套著一身幹練的西裝。笑起來時那雙桃花眼特別撩人,眼角淡淡的細紋沒有增加老態,反而添了不少難以言說的魅力。

像沈君澤這樣的人,既英俊又有錢,身邊鶯鶯燕燕自然很多。

我轉身拿起沈言抱在懷裡的衣服,毫無預兆地扔在了他們兩個人的中間:「選好了。」

沈君澤聽到我的聲音,臉色一變,回頭看了我一眼,拉開了與那個男人的距離。那個男人倒是不在意,淡然地看了我一眼:「沈大哥,你兩個兒子長得真好看,都隨了你。」

男人站起身,想來拍拍我的肩膀,我側了一下身軀,躲開了他的動作,走過他身邊的時候,用只有他能聽到的聲音說道:「離我爸遠點。」

那人的手微微一僵,收了回去。他看了看我,不顧我的警告,把我的衣服往旁邊挪了挪,繼續坐在我爸身邊,一副怡然自得的樣子。

餘光緩緩落在那男人身上,又不動聲色地離開,對著一旁站著的經理說道:「這套茶具我很喜歡,能賣給我嗎?」

「哎呦,沈小公子喜歡,送你一套,那個小張去……」

「不用了。」我撐著下巴笑了笑,指了指,「我就要這套。」

沈君澤應該是感覺到了我的情緒不對,和那男人說了幾句,拿出一張卡遞給店員。

「等會送過去,地址沒變。」沈君澤站起身,理了理他身上的西裝,我看到那個男人故意把一張紙條放進了沈君澤的口袋裡,轉身對我挑釁地笑了笑。

沈君澤看我了一眼,見我沒什麼反應,放心地說道:「走了,去別的地方看看,看你哥有什麼需要的。」

我和沈言隨著沈君澤離開了,走到一半,我突然停下腳步:「爸,我回去和他們說,讓他們把茶具也送過來。」說完,不等沈君澤反應,就往回跑。

等我跑回去的時候,那個人果然還在,正和店員們說著什麼,他見到我回來,臉上露出驚愕的表情。

我繞過他,走到桌邊拿起了茶壺,細細地看著上面凸起的紋路。

「沈小公子,我來我來。」經理臉上堆著笑,伸手過來,我別過身沒讓他碰。

「你不該干涉你爸。」那男人突然開口了,「他需要自己的生活。」

我沒說話,繼續研究著手裡的東西,那人見我沒有要理他的意思,走了過來:「沈大哥……」

他的話還沒說完,就響起了破碎的聲音,緊接著一陣尖叫。

我面無表情地看著跌坐在地上的人,那男人的頭上慢慢地流下鮮血,越流越多。茶壺碎了一地,我冷漠地轉身,拿起桌上的杯子再次砸了上去,男人明顯嚇到了,大叫起來,死死地護著自己的頭,我只好退而求其次,砸向他的手臂。

幾秒過後,我停了下來,看著茶杯上的血跡,滿意地笑了笑,隨意地把茶杯丟在了一邊,下一秒用手狠狠地掐住了他的脖子,那男人的臉上滿是鮮血,那張原本白淨的臉已不復見,現今血汙一片。

店員們嚇得不敢出聲,也不敢上前。

過了好一會,我才鬆手,男人瘋狂咳嗽了好久才緩過來,他滿眼恐懼地看著我。我扯出他繫在褲子裡的襯衫,擦了擦沾在我手上的血:「離我爸遠點,聽到了嗎?下次不只是破頭了。」說完,我便站起身從皮夾裡掏

13

出錢,丟在他身上,「你這樣的人我見多了。想要錢,也要想想,你有命花嗎?」

我理了理身上有些皺起來的衣服,轉身對著受驚的店員抱歉地笑了笑:「抱歉了,嚇到姐姐們了。」然後把一張卡放在桌上,「沒有密碼,去買點東西吧。我希望攝像頭裡、還有其他人都不會知道這件事。當然,知道了也沒事,不過到時候可能要麻煩幾位姐姐了。」

我帶著笑,說得溫情款款,她們一定能聽懂話裡的意思。

我轉身離開。

沈君澤自己的生活過得夠久了。

💊

我跟著沈君澤和沈言又逛了一些地方。買了一些有的沒的。我爸想扮演慈父,我自然是配合他的。

沈君澤很有眼力見地提前讓司機換了一輛車過來,座椅空間一下子大了不少。我一言不發地上了車,坐在最後一排。

沈言上車時看了看我,眼神怯怯的,他猶豫了一下,默默地坐在了前排座位,而沈君澤自然而然與沈言坐在一起,雖然中間隔著過道,嚴格來說,的確是在一起。

回去的時候,車少了很多,一路暢通無阻。可我總覺得,時間過得比早上還要慢,眼前的兩個人離得有點近,沈君澤臉上掛著慈祥的笑,正在和沈言說些什麼,我帶著耳機沒聽清楚,但從兩人的表情上可以看出來,一定是愉快的事,其間沈君澤還抬手揉了揉他的腦袋。

我別過頭,沒多少難過情緒,畢竟這麼多年來,我習慣了沈君澤的冷漠,也料到遲早會有那麼一天的。

我的出生代表著家庭的破裂,連同名字都帶著滿滿的悲傷氣息。

母親選擇了哥哥,而與我相處十多年的父親,對這突如其來的兒子很是滿意。不可否認,如果讓沈君澤再選一次,他一定會義無反顧地選擇沈言,而不是我。

我想,我很快就要成為再次被丟棄的那一個,再一次。

回到家,我沒在樓下多待,逕自上了樓。從小冰箱裡拿出了冰塊,用毛巾把它包裹在一起。

剛剛在店裡,用茶具砸那男人時使了力氣,虎口有些腫,我自虐且用力地把冰塊壓在虎口處,手裡馬上傳來疼痛感。我長吁了一口氣,坐在地板上,仰著頭,看著只有一盞燈的天花板,孤零零地掛在黑色壁面上,我盯著它看了好久,久到眼睛因疲憊而乾澀發酸,才挪開目光。

午飯時間,我下樓了一趟,依舊是一桌子的辣味料理。其實阿姨不喜歡我,我是知道的。她清楚我的飲食習慣,但只要沈君澤回來,她絲毫不顧及我是否能吃辣,所有菜色的烹煮調味都是按照沈君澤的喜好。說到底是我爸給的錢,我只是一個在沈君澤庇護下的木偶。我不想麻煩沈君澤,更不想欠他太多東西,很多事能忍,我忍,就像當下,這一桌子的辣,尚是我能忍受的。

「晚餐出去吃,和張叔他們一起聚一聚。」沈君澤說道。

我扒了一口飯,實在難以下嚥,胃燒得厲害,便沒再動筷子。

沈君澤還在自顧自地說話:「到時候禮貌一點,知道嗎?」

我「嗯」了一聲,有點想吐。雖然討厭吃辣,但是平時至少能吃一點,不知道怎麼回事,今天特別難受。就在這時,眼前突然出現了一隻手,很白,手指很修長,骨節分明,非常好看,它正環著杯身。

我將視線往上挪了挪,杯子裡面盛著水,杯口還飄著熱氣。

「給。」沈言不知道什麼時候倒了一杯水,那杯水靜靜地被推到了我眼前,我抬眼望去,沈言正低著頭吃飯,沒敢看我。我收回視線,把目光重新放回杯子上,上面還沾著因熱氣冒出來的水珠。

沈言是什麼意思?可憐我?討好我?

我不明白沈言這個突如其來的行為,自然沒有取用。在我不清楚他的目的前,他給予的任何東西我都會拒絕,哪怕是一杯普通的水。我撇過頭,強行把一碗米飯裹著辣味吃下去。

果不其然,後來吐了個精光,疼了一下午。

到了晚間,我們一起去了酒樓,我的胃也總算是舒服了點。

我們用餐的包間正是酒樓最大的廳房,還沒進去就聽到了裡面嘈雜的聲音,金色的大門,冷調的把手,將所有的聲音都隔在了門的那邊。

隨行的服務員笑得討好,彎著腰主動替我們打開了門。一剎那,金黃的光線從裡面蔓延出來,隨著不斷變大的細縫流淌著,人聲中的鋼琴伴奏格格不入地也因而傳了出來。

我剛想抬腳進入,只覺得衣角似乎被人拉了一下,轉過頭卻什麼也沒發現,彷彿那輕微拉扯是我的幻覺。

我將視線掠過沈言,落在他滿臉不適的臉上,心中一笑,沈言這種在家都拘謹得要死的人,在這樣陌生又熱鬧的環境裡,肯定很忐忑,我收回視線權當不知道。

走進廳房,陸陸續續地有人走過來。男的穿著體面的衣服,女的畫著精緻的妝容,每一個人都在這交輝相映的光中,顯得高高在上。光怪陸離的燈光展開,暈染在明面上,儼然是一場巨大的金錢市場。

我穿梭其中,早已見怪不怪,應付自如。那些恭維的話千篇一律,從外表到內涵,裡外誇個一遍。只要有錢,哪怕心裡陰暗,在他們的眼裡,你就是向陽而生的人。

反觀沈言,他在這些讚美中顯得格外可憐,不經意看向他的時候,他會用那雙眼睛渴求地看著你,一張臉因為那些過於虛偽的話而通紅一片,整個人縮在人群中,像一隻無家可歸的小鹿。我笑咪咪地看著他,抬了抬手中的果酒抿了一口,然後轉身看向了別處。

這場應酬一直持續到了十一點,沈君澤有些醉了。有人殷勤地想送他回去,裡面打著幾個小九九我是知道的。我禮貌地回絕了,有兩個兒子在,沒有道理讓別人送。一路上沈君澤不怎麼清醒,嘴上一直嘀咕著什麼。

回家後,我用毛巾給他擦了一下臉,沈君澤迷迷糊糊地倒在沙發上。沈言主動地去了廚房,說是要煮醒酒湯。本來一切都是好好的,應當不會有任何事情發生,會非常順利地結束著無聊的一天。

可沈君澤的手機響了,我無意去窺看,只是這電話聲沒有半分停歇的意思,響了又停,停了又響,吵得頭有些疼。我探出手,伸到了沈君澤的口袋裡,把手機拿了出來,來電人沒有備註,只是一串號碼,我接了起來將手機放在耳邊。

還沒等我開口,電話那頭倒是先說話了:「君澤,到家了嗎?」是個男人的聲音,很有磁性,低低的。

我愣怔地聽著這個聲音,不動了。

過了幾秒,才把手機慢慢地從耳邊拿開,不可置信地盯著螢幕,那沒有備註的號碼猶如血淋淋的巨口,我的四肢像是被灌入了冰渣子,又疼又刺,整個人如同被扒了個精光,丟在冰天雪地裡,任由暴雪侵蝕裹挾,就連房子裡的地暖都驅散不了我身上的寒意。

「喂?」

「喂?君澤?」

我深吸了一口氣,默默地掛掉電話,看著沙發上醉醺醺的父親,手中的手機變得滾燙。我緩緩地抬起手,下一秒,把手機狠狠地砸在了地上。

巨大的聲響,驚醒了夢中的沈君澤,沈言也驚恐地從廚房裡跑了出來。

沈君澤看著地上被摔得稀爛的手機螢幕。不明所以。有些生氣地看向我,我也同樣冷冰冰地看著他。

氣氛一下子降到了冰點。

我陰沉沉地問道:「爸,你和他還有聯繫?」

沈君澤捏著眉心站了起來,由於醉酒,他的腳步還有點飄,他抬了抬自己的眼皮,不解地問道,語氣有點怒意:「誰?」

「陳,明,君。」我把名字一個個拆開來,說得咬牙切齒,我恨不得把這名字所附帶的人咬個粉身碎骨。

那是我刻在血肉裡的厭惡,提到他的名字時,我都噁心得想吐。

沈君澤那醉態的臉上終於浮現了除惱怒以外的東西,他努力保持著身為父親的威嚴,企圖用自己的身分,不回答我這個問題,他說道:「我是你爸,我想和誰聯繫就和誰聯繫。」

我看著沈君澤,那強裝鎮定的臉,覺得有些好笑。電話那頭的人永遠是我們父子之間跨不過去的橋,還是斷橋。只要不停下,立刻會摔成一灘可笑的爛泥。

我絲毫不顧及沈君澤不想說下去的表情:「你還想讓他進醫院嗎?他應該死的。」我冷冰冰地說出了禁忌之詞。

果然,沈君澤彎腰去撿手機的動作停了下來,抬頭的時候不知道是飲酒的緣故,還是別的原因,眼睛一片血紅,瞳孔裡流出了恐懼,緊接著便是讓我發痛的厭惡,他很輕很輕地看我一眼,沒有溫度。

沈君澤收起了溫文爾雅的面容,面具緩緩落下。

他收回自己的視線,沒有面具的他,赤裸直白地說:「你就是個怪物。」

沈君澤的嘴緩緩張開,每一個字都帶著刀子,一個一個地往外蹦,絲毫沒有停下來的意思,「當初就不應該把你生下來,我就應該選擇你哥,而不是你。」

我麻木地看著他,不甘示弱,這些話對我來說,毫無攻擊力,我笑了笑,用難聽的話回擊著:「當初我就應該捅得再深一點。」話音剛落,沈君澤的巴掌就隨風而來,實打實地落在了我的臉上。口腔幾乎瞬間充滿了血味,耳朵裡傳來了耳鳴,我不甘示弱地說道:「我是怪物,那也是你養出來的。」

傷口上撒鹽,腐爛的傷口被再次灼傷。

「爸!」沈言在沈君澤再次落下巴掌的時候,迅速地跑過來,攔住了原本要再次落下的手,「爸!你這是幹什麼!」

沈言丟棄了原本唯唯諾諾的樣子,急促地喘息和緊張的話語,在碩大的房子裡顯得格外刺耳。

沈君澤被這驚呼拉回了一些理智,理了理自己亂糟糟的衣服,他的視線再次落在了我的身上,平平淡淡,收起慈父樣子的沈君澤讓人覺得格外陌生。

他不假思索地說道:「你就該死在出生的那一刻。」

他的話如同刺骨的寒風,比他以往說過的都還要刺耳。縱使我明白父親不愛我,但聽到這句話的時候,沈君澤還是很輕鬆地讓我麻木的心有了片刻刺痛。

沈君澤從來沒有說過這樣赤裸的話,在幾年前我刺了那個人一刀之後沒有,卻在時隔多年以後,將這樣的念頭明晃晃地擺在了檯面上。

這麼多年,我趕走了我爸身邊多少的鶯鶯燕燕。我要的不多,只是單純地想讓父親留在我身邊,不要總流連在那些情人身邊,多陪陪我,多給我一點愛,哪怕只是一句話也好。

可沒有,沈君澤一次也沒有給過我。

如今他告訴我──我應該死在出生那一刻。

心中最後一道防線,隨著這句話轟然倒塌,決堤般洩洪而出,把我淹死在這場無硝煙的戰爭裡。

就在這一刻,我求了多年的東西,突然不想要了。

既然都碎了,為何不讓它再爛一點。

我咧開嘴,被打的半邊臉頰被我扯得生疼,火辣辣的:「爸,難道你覺得自己活得很好?同性戀,騙婚,哪一樣不噁心?還和那樣的人渣牽扯不清楚。在聖經裡,同性戀是要下地獄的。爸,你說你死後會不會和他一起下地獄?」

我說完這些話時,轉頭看向了一旁的沈言,這是他在家的第二天,卻很不幸的看到了糖衣裡發霉的糖果。我看到他在我說完話時,臉色有點僵硬,拽著沈君澤的手似乎收攏了一些,眼睛有些發紅,默默地看著我,無措的眼神中那微不足道的不解著實諷刺得讓我覺得疼。

沈君澤好不容易壓下去的脾氣,隨著我最後的反問,又上來了。他推開沈言,一腳踹了過來。有那麼一瞬間,我甚至覺得如果殺人不犯法,他會毫不猶疑殺了我。

我還想說幾句,可是這一腳踹得實在太狠了,聲音卡在喉嚨裡發不出來。

沈言立刻爬了起來,抱住了沈君澤的腰,把他往後拉走了一段距離,再次阻止了他接下來的動作,沈言的聲音帶著顫抖:「沈秋寒,你少說幾句!求你了……別……別說了。」

我狼狽地站了起來,看著沈言的目光有些冷。沈君澤還發了瘋地想衝過來,揮著手,好幾次都打在了沈言身上。

我的父親此時此刻變成了獵殺我的人。我們似乎不是父子,更像是不共戴天的仇人。

我覺得好累,那些難聽的話也說不出口了,這大抵就是沒什麼可求了吧。

我笑了笑,一點點地收回視線,然後轉身,頭也不回地上了樓。大片的燈光照在我身上,我依舊覺得好黑。

我的身後是溫暖的燈光,柔軟的沙發,以及我發怒的父親。

🧬 第一章

第一次見到我哥時,是在一個冬天,那天的雪下得很大很大,霧裡朦朧一片,看什麼東西都像是隔著一層淡淡的紗布。

我剛在廚房裡倒了一杯水,經過玄關時,門外響起了按密碼的聲音。滴滴幾聲後,門被緩緩打開,捲進了一地的風雪,雪花前仆後繼地擠了進來,然後乖乖地躺在了玄關處的黑色瓷磚上。

我淡淡地看了一眼瞬間融化的雪,視線緩緩移了上去。我哥就站在門口,上身穿著一件白色羽絨服,羽絨服的帽子扣在頭上,白色的絨毛堆在周圍,他的臉就藏在裡面。

我端著茶杯,目光冷漠,看著他唯唯諾諾...

![]() 維基百科

維基百科

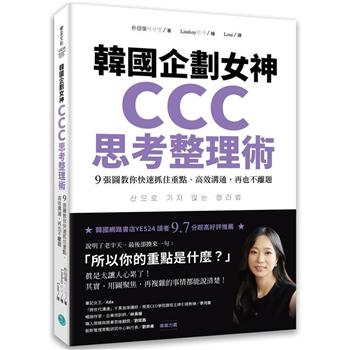

看圖書介紹

看圖書介紹