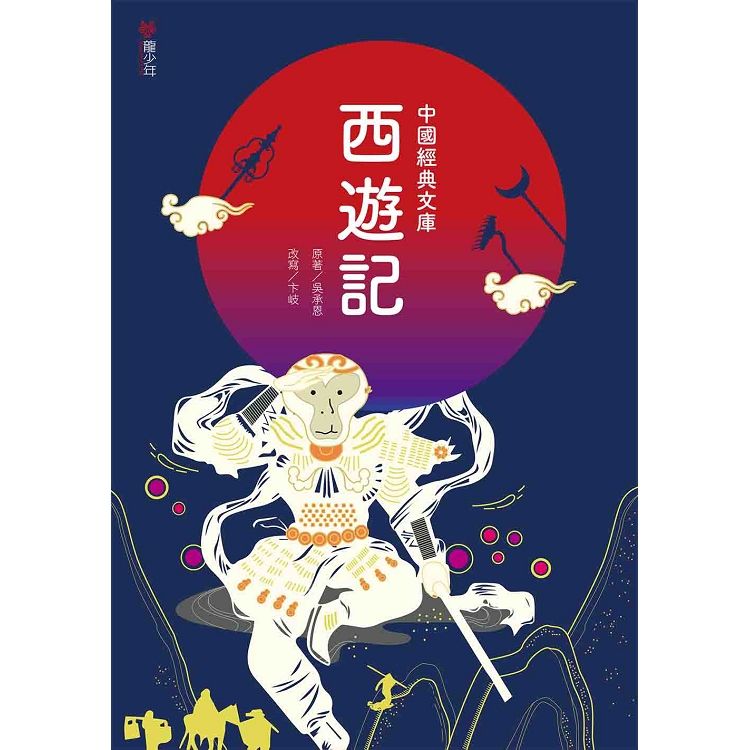

《西遊記》為中國第一神怪小說,中國古典文學四大名著之一。內容描寫孫悟空與豬八、沙悟淨三人一路降妖伏魔,保護唐三藏到西天取經的故事。

《西遊記》在中國及世界各地廣為流傳,被翻譯成多種語言。堪稱是中國經典文庫中被改編最多的一部,無論是電影、動畫、漫畫、電視劇、地方戲曲等,版本繁多,可見受歡迎的程度。

本書以最接近原著的文字方式呈現,讓讀者一窺《西遊記》的原始風貌。

| FindBook |

|

有 1 項符合

卞岐的圖書 |

|

$ 300 ~ 342 | 西遊記

作者:吳承恩、卞岐 出版社:龍少年 出版日期:2019-04-10 語言:繁體書  共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:西遊記

內容簡介

目錄

美猴王橫空出世

孫悟空龍宮借寶

齊天大聖鬧天宮

觀音尋找取經人

唐三藏奉旨西行

悟空大鬧黑風山

高老莊收服八戒

流沙河悟淨拜師

五莊觀偷吃仙果

悟空三打白骨精

豬八戒義激猴王

平頂山竊寶除妖

觀音智收紅孩兒

智勇鬥法車遲國

唐僧遇阻通天河

唐僧奇遇女兒國

佛祖辨真假猴王

悟空三借芭蕉扇

金光寺掃塔尋寶

小雷音寺降黃眉

朱紫國悟空行醫

八戒忘形盤絲洞

獅駝嶺勇鬥三魔

比丘國義救兒童

悟空三探無底洞

喬裝夜宿滅法國

元宵觀燈遇犀牛

天竺國巧收玉兔

佛賜真經回東土

孫悟空龍宮借寶

齊天大聖鬧天宮

觀音尋找取經人

唐三藏奉旨西行

悟空大鬧黑風山

高老莊收服八戒

流沙河悟淨拜師

五莊觀偷吃仙果

悟空三打白骨精

豬八戒義激猴王

平頂山竊寶除妖

觀音智收紅孩兒

智勇鬥法車遲國

唐僧遇阻通天河

唐僧奇遇女兒國

佛祖辨真假猴王

悟空三借芭蕉扇

金光寺掃塔尋寶

小雷音寺降黃眉

朱紫國悟空行醫

八戒忘形盤絲洞

獅駝嶺勇鬥三魔

比丘國義救兒童

悟空三探無底洞

喬裝夜宿滅法國

元宵觀燈遇犀牛

天竺國巧收玉兔

佛賜真經回東土

序

導讀

《西遊記》的故事,來源於玄奘西行取經一事。

玄奘法師是唐代高僧,俗姓陳,年輕時出家,遊學各地,感覺佛教宗派迭出,令人無所適從,於是他立志西遊求取真經,但是當時的法律禁止僧人出境。唐太宗貞觀元年(西元六二七年),因河南隴右時遭霜災,朝廷允許道俗四出「就食」,玄奘便混跡於災民中,沿途得到多人幫助,潛行出關,開始了「孤身萬里遊」的求法歷程。他從長安出發後一路西行,穿越河西走廊,途經現在的尼泊爾、阿富汗、巴基斯坦等國家,跋山涉水,歷經磨難,在貞觀七年到達了佛教的發源地──天竺(即現在的印度)。

在天竺,玄奘遍訪名寺高僧,虛心求教,刻苦鑽研,經過多年的認真學習,取得佛經六百多部。在貞觀十七年滿載經典佛像歸國。於貞觀十九年(西元六四五年)回到長安。回到長安後,玄奘在長安定居下來,專心翻譯從天竺帶回的佛經。他還和弟子一起回憶西行見聞,編寫了《大唐西域記》十二卷。他的弟子慧立、彥琮還撰寫了《大唐大慈恩寺三藏法師傳》,為玄奘西行取經的經歷增添了許多神話色彩。

玄奘取經的行程幾萬里,歷時十餘年,這個經歷本身就極其神奇。尤其是玄奘不畏艱險,孜孜以求的精神,讓人肅然起敬。人們將這一事件編寫成各種故事傳播,還為各類文學創作所取材。晚唐五代時期的俗講、壁畫,宋金元院本、戲文、雜劇、說話等各類體裁中,均有專門描繪或表演取經故事的作品。到了明代,出現了更多的西行取經的文學作品,文人和民間創作的進一步加工,使得取經故事越來越豐富曲折,人物形象等也逐步形成。吳承恩在總結前人成果的基礎上,以其超凡的想像力和傑出的藝術表現力,寫成我們所見到的《西遊記》。

《西遊記》雖以西天取經為主軸,但其中的主人翁並非唐三藏,而是孫悟空,這是《西遊記》不同於其他取經題材文學作品的地方。在《西遊記》之前的文學作品,都著重講述西行取經的歷史故事,而《西遊記》則著力描寫神話英雄孫悟空。這一變化,奠定了《西遊記》成為文學名著的堅實基礎。

《西遊記》栩栩如生地塑造了一批各具特色的人物形象:愛打抱不平的孫悟空,貪吃懶惰的豬八戒,救苦救難的觀音菩薩,神力無邊的如來佛祖……等等,特別是齊天大聖孫悟空,他敢作敢當、敢愛敢恨,機靈可愛。《西遊記》中還有充滿神話色彩的故事情節:大鬧天宮、三打白骨精、智鬥二郎神、真假孫悟空、三借芭蕉扇……,雖然現實生活中不存在,但是在作者的筆下,精彩的打鬥場面卻使你有身臨其境的感覺。除此之外,這部作品的語言幽默詼諧,所以幾百年來深得讀者喜愛。

《西遊記》的故事,來源於玄奘西行取經一事。

玄奘法師是唐代高僧,俗姓陳,年輕時出家,遊學各地,感覺佛教宗派迭出,令人無所適從,於是他立志西遊求取真經,但是當時的法律禁止僧人出境。唐太宗貞觀元年(西元六二七年),因河南隴右時遭霜災,朝廷允許道俗四出「就食」,玄奘便混跡於災民中,沿途得到多人幫助,潛行出關,開始了「孤身萬里遊」的求法歷程。他從長安出發後一路西行,穿越河西走廊,途經現在的尼泊爾、阿富汗、巴基斯坦等國家,跋山涉水,歷經磨難,在貞觀七年到達了佛教的發源地──天竺(即現在的印度)。

在天竺,玄奘遍訪名寺高僧,虛心求教,刻苦鑽研,經過多年的認真學習,取得佛經六百多部。在貞觀十七年滿載經典佛像歸國。於貞觀十九年(西元六四五年)回到長安。回到長安後,玄奘在長安定居下來,專心翻譯從天竺帶回的佛經。他還和弟子一起回憶西行見聞,編寫了《大唐西域記》十二卷。他的弟子慧立、彥琮還撰寫了《大唐大慈恩寺三藏法師傳》,為玄奘西行取經的經歷增添了許多神話色彩。

玄奘取經的行程幾萬里,歷時十餘年,這個經歷本身就極其神奇。尤其是玄奘不畏艱險,孜孜以求的精神,讓人肅然起敬。人們將這一事件編寫成各種故事傳播,還為各類文學創作所取材。晚唐五代時期的俗講、壁畫,宋金元院本、戲文、雜劇、說話等各類體裁中,均有專門描繪或表演取經故事的作品。到了明代,出現了更多的西行取經的文學作品,文人和民間創作的進一步加工,使得取經故事越來越豐富曲折,人物形象等也逐步形成。吳承恩在總結前人成果的基礎上,以其超凡的想像力和傑出的藝術表現力,寫成我們所見到的《西遊記》。

《西遊記》雖以西天取經為主軸,但其中的主人翁並非唐三藏,而是孫悟空,這是《西遊記》不同於其他取經題材文學作品的地方。在《西遊記》之前的文學作品,都著重講述西行取經的歷史故事,而《西遊記》則著力描寫神話英雄孫悟空。這一變化,奠定了《西遊記》成為文學名著的堅實基礎。

《西遊記》栩栩如生地塑造了一批各具特色的人物形象:愛打抱不平的孫悟空,貪吃懶惰的豬八戒,救苦救難的觀音菩薩,神力無邊的如來佛祖……等等,特別是齊天大聖孫悟空,他敢作敢當、敢愛敢恨,機靈可愛。《西遊記》中還有充滿神話色彩的故事情節:大鬧天宮、三打白骨精、智鬥二郎神、真假孫悟空、三借芭蕉扇……,雖然現實生活中不存在,但是在作者的筆下,精彩的打鬥場面卻使你有身臨其境的感覺。除此之外,這部作品的語言幽默詼諧,所以幾百年來深得讀者喜愛。

|