《金融時報》、《洛杉磯時報》、《Wired》年度最佳書籍

榮獲《Inc.》Non-Obvious獎

入圍《金融時報》、施羅德年度商業書、2024英國皇家學會科學圖書獎決選

人臉辨識技術

對跟蹤者來說是個夢想,

對自由主義者而言則是個噩夢。

在中國,不被看見是特權的象徵!

身在這個高度透明的新世界中,

你我都將無處藏身!

然而

人臉辨識技術是福音還是禍端?!

《紐約時報》科技記者卡希米爾‧希爾,在接到一封有關名為Clearview AI的神祕應用程式線報時持懷疑態度,該軟體聲稱可憑一張人臉照片,即可在幾秒內顯示一個人網路生活的所有細節:他們的姓名、社群媒體資訊、朋友和家庭成員、住家地址,以及他們可能不知道存在的照片,而且準確率高達98.6%!如果這份聲稱內容都是真的,那這將是終極監控工具,並為從跟蹤到極權國家控制開啟大門。

但,它是真的嗎?

本書作者希爾追蹤Clearview AI的崛起,這家公司由澳洲電腦工程師尊室歡和前紐約市長朱利安尼顧問史華茲掌舵,其龐大的人臉資料庫來自網路。該公司發展過程得到幾位爭議人物的支援,包括保守派挑釁者查爾斯‧強森和川普的支持者彼得‧提爾—他們都迫不及待地想將這一改變世界的技術推向公眾。反觀,網路巨頭谷歌和臉書則認為,辨識陌生人的工具太過激進而不予釋出,Clearview則繼續前進,不斷向私人投資者、向企業推銷該應用軟體,並提供給世界各地的數千個執法機構作為辦案使用。

人臉辨識技術在幾十年間悄然成長為強大的力量。在美國,卻也因為警方使用這項技術不慎,已經造成多起錯誤逮捕事件。如果不加以監管,它可能會像在中國和俄羅斯一樣,達到可怕的反烏托邦程度—社會充滿恐懼、監控與剝削,個人的自由和尊嚴受到嚴重威脅。

本書是一個引人深思的真實故事,Clearview AI開發出的人臉辨識工具在缺乏謹慎和政府監管情況下的可怕影響,讓我們不禁反思:你是要「安全還是隱私權?」

【本書特色】

1.人臉辨識技術的演進與廣泛應用

深入探討人臉辨識技術從實驗室研究到公眾生活中的普及過程。透過案例,如Clearview AI及FindFace等企業,揭示技術如何迅速發展並應用於安全、商業和監控等領域。

2.隱私與匿名的終結

人臉辨識技術的普及正威脅人們的基本隱私權,特別是公共空間中的匿名權,並剖析科技企業如何利用人臉辨識在廣告、安防等領域加強對人們行為的監控。

3.未來技術趨勢與挑戰

詳述多個案例,例如俄羅斯FindFace如何被濫用來追蹤抗議者、公開性工作者等,突顯人臉辨識技術在不受監管的情況下可能帶來的嚴重社會問題,並展望未來隱私與數位安全面臨的挑戰,警示如果不加以規範,技術的進步可能會進一步削弱個人的自由與隱私。

【推薦人】

專文推薦

林昕璇|國立成功大學政治學系助理教授

曲建仲博士|知識力科技執行長

黃欽勇|DIGITIMES董事長

劉榮樺|國立中正大學傳播學系助理教授

(按姓名筆劃排序)

專業推薦

【各界好評】

當我讀《你的臉屬於我們》時,我突然意識到,某些科幻電影中描繪的反烏託邦未來已經降臨。無論你喜不喜歡,你的人臉已經從網路上被採集,儲存在一個龐大的資料庫中,並且被提供給執法機構、私營企業和專制政府,來追蹤和監視你。卡希米爾‧希爾這本引人入勝的書,讓我們深刻理解這一新現實的可怕影響。

約翰.凱瑞魯(John Carreyrou),《惡血》(Bad Blood)作者

卡希米爾.希爾幾乎是科技反烏託邦報導的創始人,沒有人能比她更生動有趣地引導我們探索可能未來的黑暗角落。她深入過去,勾勒出我們未來的可怕畫面,希爾完整而令人敬畏的報導和引人入勝的故事講述,一起描繪出一個關於科技下一章的迷人故事。這是你能在現實噩夢中閱讀的最有趣體驗。

加勒特.格拉夫(Garrett Graff),《天上唯一的飛機》(The Only Plane in the Sky)作者

作者簡介:

卡希米爾‧希爾(Kashmir Hill)

《紐約時報》科技記者,她撰寫的有關隱私與科技交互影響的文章開創了這一領域的先河。希爾曾為《紐約客》、《華盛頓郵報》、《小發明》(Gizmodo)、《大眾科學》(Popular Science)和《富比世》等多家媒體刊物工作和撰稿。

譯者簡介:

葉家興

台灣大學電機工程學士、經濟學碩士,美國威斯康辛大學商學博士,現任香港中文大學金融學系副教授、香港精算學會諮詢委員會委員。合著有《保險與理財:迷思和反思》、《陸生元年》、《未來事件交易簿》等,(合)譯有《囚犯的兩難:賽局理論、數學天才馮紐曼,以及原子彈的謎題》、《經濟學與社會的對話》、《糧食戰爭》、《大話題:賽局理論》等。

章節試閱

CH20 最黑暗的衝動

大衛有著某種上癮的問題。自從孩提時代起,他就花了無數個小時在網上尋找女性裸照和性愛影片。他對於自己花這麼多時間在尋找網路色情內容並不開心,但他無法停止。

在某個時候,他開始渴望更多。他想知道這些女性真正是誰,想挖掘她們假名之外的資訊,找出她們的真實姓名,看看她們在現實生活中是什麼樣子。他在一個名為FreeOnes的色情討論版上聽說了一個工具。有人在該討論版上分享了一張色情演員穿著衣服並微笑的生活照,並非演出時的角色照片。當有人問他如何找到這張照片時,他貼出一個 PimEyes 的連結,這是一個免費的人臉辨識網站。

三十多歲的大衛使用了PimEyes。這是一個相當簡單的工具。網站首頁以醒目的白色字體寫著「人臉搜尋」,並邀請使用者「上傳一個人的照片」。PimEyes聲稱擁有來自一.五億個網站的數億人臉資料。他只須要上傳一張女性的截圖,網站就會回傳那些被認為與她最相似者的照片。「我們不會保存您的搜尋圖片,」網站承諾道,帶著讓人痛苦的諷刺意味補充道: 「網路隱私對我們非常重要。」

PimEyes的人臉搜尋工具有效。大衛能夠上傳那些他曾觀看過的色情片中女性截圖,然後在網路上找到她們的照片,有時還能找到她們的真實姓名。從那裡,他可以知道她們住在哪裡,並在現實世界中找到她們,如果他有意對她們進行傷害或攻擊,這是一個可怕的可能性。但這並不是他的目的所在,他只是想滿足好奇心。

「你在臉書上找到她們,看到她們的個人照片或其他內容,這讓一切變得更加刺激,」大衛說。「就像蝙蝠俠或超人的祕密身分一樣。你本不應該知道這個人是誰,她們不想讓你知道,但你不知怎地卻找了出來。」

這些女性之所以保持身分的祕密,是有原因的。上流社會往往不贊同她們的職業。2014年,杜克大學的一名新生被同學揭露為名叫諾可絲(Belle Knox)的色情演員。當人們發現這位學生靠拍攝性愛影片來繳付6萬美元的學費時,她在校園內受到排擠並在網路上受到騷擾。「當時,有人稱我為『須要學習行為後果的蕩婦』、『被操爛的婊子』,還有最冒犯人的『不知道在幹麼的小女孩』。」她當時寫道。

還有達爾伶(Ela Darling)。她曾是一位圖書館員,後來成為成人影片的女星。她進入這個產業是因為一個前男友威脅要在網上公開她的不雅照片和影片。她決定自己主動公開這些內容,並從中賺錢。達爾伶有兩個臉書帳戶,一個是用她在成人影片中的藝名「達爾伶」,另一個是她的真實姓名和記錄「普通生活」的帳戶。在她用普通帳戶加某個人為好友之後, 她會登入她的色情帳戶並封鎖該人,以防止他們看到或瀏覽她的另一個身分。她這樣做是為了保護自己、家人和朋友免受騷擾,並避免承受社會汙名的懲罰。她說:「我們並不是受到保護的階級。」換句話說,人們可以對成人影片演員進行歧視。人們可以拒絕僱用她們、拒絕租公寓給她們,或者拒絕向她們提供服務。

當前房東發現了達爾伶的成人影片工作後,她拒絕延續達爾伶的租約,讓她不得不匆忙尋找新的住所。幾年前,房屋出租網站Airbnb將達爾伶從其平台封鎖,當時該平台似乎在清除從事性產業的人。達爾伶表示,她從未在Airbnb上的房屋物件發生過性行為。但人臉辨識技術將更快地引入的世界,人們會根據別人過去的選擇先入為主地判斷,而不是根據他們現在的行為。

大衛說他對於揭露這些女性,或給她們造成任何麻煩都沒有興趣。他將自己視為數位版的偷窺癖者,他不以任何方式干涉,只是窺探著色情演員真實生活的一扇窗戶。他會將搜尋的結果截圖並保存在加密的硬碟上,因為他絕對不希望其他人找到這些資料。

對他來說,這是一種孤獨的遊戲,一種具有挑戰性的侵入性癖好。有一次,他在一個「沙發試鏡」(casting couch)的影片中遇到了一個他喜歡的女性,這是一種色情片的類型,在這種片中,一位準女演員被面試,然後在沙發上與面試官發生性行為以「試鏡」。他用這位年輕女子的臉部照片進行PimEyes搜尋。其中一個匹配結果是她在一所高中網站上的照片。她的名字沒有包含在內,但大衛繼續搜尋並發現該學校有一個擁有成千上萬照片的Flickr帳戶。他找到了他認為她可能畢業的那一年「春季舞會」照片,並開始瀏覽它們,不到二十分鐘,他找到了一張包含她名字的照片。大衛是一位科技專家,但他覺得自己可以轉行成為一名私家偵探。

一旦大衛知道一位演員的身分,他往往對她失去興趣。最終,他厭倦揭露色情專業人士的行為,並轉向他認為真正可恥的行為:他清查了他整個臉書的朋友名單7。但其實不是全部清單,只是女性的部分。

在十五年的時間裡,他在臉書上交了數百名女性朋友。他第一個搜尋到的人是一個他度假時在俱樂部遇見過一次的陌生人。他們成為臉書上的朋友,但後來再也沒有互動。「結果她在生活中的某個時刻拍攝了色情片,」他說。「她現在是棕髮,但在色情片中,她是金髮。」

然後他發現更多:一個朋友在Reddit社區「失控」上發布了裸照,那是一個匿名收集對身體讚美的地方。一位熟人的裸胸照片,她曾參加過世界裸體騎行活動。曾經申請租房的女士,在一個報復性色情網站上有裸體自拍照。這些女性的名字沒有出現在照片上。在這些整理網路照片的搜尋工具出現之前,她們一直相對安全、不被人知曉。

要從網上刪除自己的裸照是非常困難的。像谷歌這樣的搜尋引擎提供了免費的請求表格,可以刪除與姓名搜尋相關的網頁,但對於臉部搜尋呢?這是PimEyes提供的一項收費服務。PimEyes的「PROtect計畫」每月起價約為80美元。它被宣傳為一種可以找到自己不知道存在的照片方法,同時提供「專屬支援」,幫助將這些照片從出現的網站上刪除。但一位試圖從該服務中刪除後悔照片的女性稱之為:職業性敲詐。

PimEyes最初由一對「駭客」類型的人在波蘭建立, 但在2021年以一個未透露金額的價格被一位居住在喬治亞(Georgia)首都第比利斯(Tbilisi)的資安研究教授收購。這位教授告訴我,他認為既然人臉辨識技術已經存在且不會消失,那麼應該讓每個人都能夠使用這項技術。他說,對該技術的禁止將和1920年代美國的禁酒令一樣無效。那些在進行搜尋之前必須點擊一個框的人會注意到,你只該搜尋自己的臉。教授表示,未經他人同意查找他人是違反歐洲隱私法的行為。然而,該網站沒有設置控制技術措施,來確保一個人只能上傳自己的照片進行搜尋。

太多人目前在網上沒有意識到可能發生的事情。在OnlyFans、Ashley Madison、Seeking和其他號稱匿名的網站上,人們隱藏了自己的姓名,但卻暴露了自己的臉孔,沒有意識到這樣做的風險。大衛對於是否匿名地告訴他的朋友們,這些照片已經存在並且可以透過新技術找到,感到困惑。但他擔心她們會因此感到不安,並且這樣做可能會帶來更多傷害而不是好處。

他從未將自己的臉孔上傳到PimEyes,雖然這本該是服務的本意,但他不想知道這樣搜尋會找到哪些照片。他說:「無知是福。」

CH20 最黑暗的衝動

大衛有著某種上癮的問題。自從孩提時代起,他就花了無數個小時在網上尋找女性裸照和性愛影片。他對於自己花這麼多時間在尋找網路色情內容並不開心,但他無法停止。

在某個時候,他開始渴望更多。他想知道這些女性真正是誰,想挖掘她們假名之外的資訊,找出她們的真實姓名,看看她們在現實生活中是什麼樣子。他在一個名為FreeOnes的色情討論版上聽說了一個工具。有人在該討論版上分享了一張色情演員穿著衣服並微笑的生活照,並非演出時的角色照片。當有人問他如何找到這張照片時,他貼出一個 PimEyes 的連結,這是一...

作者序

序言 線報

2019年11月,我剛加入《紐約時報》擔任記者,當時我得到一個看似太不可思議的採訪線報:一家名為Clearview AI的神祕公司聲稱,可以僅憑一張臉部照片來辨識絕大多數人。

收到那封電子郵件時,我正懷孕六個月,身處於瑞士的一間旅館中。那是個漫長一天的結束,當時身心俱疲,但那封郵件卻讓我驚慌不已。那封消息來源發現了一份標有「私人與保密」的法律備忘錄,其中一位Clearview的律師表示該公司已經從公開網路中蒐集數十億張照片,包括臉書(Facebook)、IG (Instagram)和領英(LinkedIn)等社群媒體網站,用於開發一個革命性的應用程式。只要隨機提供一張街上人物的照片,Clearview就能搜尋到網路上所有能辨識到該人臉的網頁,提供其姓名以及其他個人生活的細節。該公司將這項超能力出售給全美的執法部門,但並不對外公開。

不久之前,大多數人只將自動人臉辨識視為反烏托邦技術,將之與科幻小說或電影如《關鍵報告》(Minority Report)聯想在一起。工程師們在1960年代首次試圖將其變為現實,嘗試以電腦程式將人的肖像在龐大的人臉資料庫中進行匹配。在2000年代初,警方開始嘗試使用自動人臉辨識技術,在警方相片資料庫中搜尋未知犯罪嫌疑人的臉孔。然而,這項技術的成果並不理想。它的表現在種族、性別和年齡之間存在差異, 即使是最先進的演算法也難以完成一些簡單任務,例如將一張警方相片與自動提款機監視鏡頭中的模糊靜態圖像進行匹配。Clearview聲稱與眾不同,宣傳其具有「98.6%的準確率」以及一個巨大的網路照片收藏圖庫,這是警方以前從未使用過的。

如果這是真的,這將是一個重大的事件。當我一遍又一遍地讀著那份從未意圖公開的Clearview備忘錄時,我心想這真是太驚人了。我報導隱私權以及隱私權持續受侵蝕的情況已經超過十年了。通常我把自己的職責描述為「如何試圖避免即將來臨的科技反烏托邦」,而我從未見過對匿名性原則如此大膽的攻擊。

隱私是一個極難定義的詞語,最著名的定義是1890年《哈佛法律評論》一篇文章中提到的「不受干擾的權利」(the right to be let alone)。文章的兩位作者華倫(Samuel D. Warren, Jr.)和布蘭迪斯(Louis D. Brandeis)呼籲,將隱私權與已受保護的生命、自由和私有財產權放在同等地位,受到法律的保護。當時,他們受到了一種新穎的技術啟發,即1888年問世的伊士曼柯達(Eastman Kodak)膠卷相機,人們開始能夠將相機帶到室外,拍攝「即時」的日常生活照片。同時,華倫和布蘭迪斯也受到跟我一樣的好事記者影響和激勵。

「即時照片和報紙業的興起,已侵犯私人和家庭生活的神聖領域,許多機械設備威脅著實現這樣一個預言:『在衣櫥中耳語的話,將被從屋頂傳揚出去』。」華倫和布蘭迪斯寫道。

這篇文章是有史以來最著名的法律論文之一,布蘭迪斯後來也成為美國最高法院的法官。然而,隱私從未得到華倫和布蘭迪斯所倡議的那種應有保護。一個多世紀之後,仍然沒有一項全面性的法律,保證美國人對於自己的照片、關於自己的文字描述以及個人資料的使用,擁有完全的控制權。同時,不管是設立在美國或其他隱私法保護較弱國家的公司,都正在開發愈來愈強大且具有侵入性的技術。

人臉辨識技術一直以來都是我關注的焦點。在我職業生涯的各個時期,包括在《富比世》(Forbes)和《小發明》(Gizmodo)媒體網站等處,我都報導過來自獨角獸(市值10億美元以上)公司的重大新產品:臉書自動為你的照片標記朋友;蘋果(Apple)和谷歌(Google)讓人們用臉部解鎖他們的手機;微軟(Microsort)和英特爾(Intel)的數位廣告板有攝影機能檢測人們的年齡和性別,以展示合適的廣告給路過的行人。

我曾經報導寫過,這種有時笨拙且容易出錯的技術激發了執法機構和業界的興趣,但同時卻讓有隱私意識的公民感到恐懼。當我詳細研究Clearview宣稱的功能時,我回想起幾年前我在華盛頓特區參加的一個聯邦研討會。在那裡,產業代表、政府官員和隱私權倡議者坐下來制定產業規則。他們所有人一致認為,不應該推出一個可以辨識陌生人的應用程式,他們認為這太危險了。他們說,在酒吧裡的一個怪人可以拍攝你的照片,僅僅幾秒鐘內就能知道你的朋友是誰、你住在哪裡。這種技術可以被用來辨識反政府抗議者或是前往計畫生育診所的女性。它將成為一種騷擾和恐嚇的武器。在數以億計的人群中實現準確的人臉辨識,是技術領域中的「禁忌」。而現在, Clearview這個在該領域中無名的公司,聲稱已經實現了這一點。

我對此持懷疑態度。新創企業以誇大的宣稱而聞名,但最終往往是空中樓閣。即使是賈伯斯(Steve Jobs)也在2007年首次在舞台上展示原始iPhone時,以虛假的功能賣弄。我們往往相信電腦幾乎擁有魔力,它們可以找出任何問題的解決方案,並利用大量的數據比人類更好地解決問題。因此,投資者、客戶和公眾可能會被那些渴望做某些偉大事業,但尚未完全實現公司誇大宣傳和一些數字上的花招所欺騙。

然而,在這份機密的法律備忘錄中,Clearview的知名律師克萊門特(Paul Clement,曾任小布希總統時期的美國訟務次長)聲稱:他和事務所律師們試用了這款產品,並發現它能夠迅速且準確地傳回搜尋結果。克萊門特指出,已有超過二百個執法機構正在使用這個工具,並且他確定其在使用Clearview時「不違反聯邦憲法或各州現有相關生物特徵和隱私權的法律」規定,而這正是Clearview的目標所在。不僅數百個員警部門以祕密方式使用這項技術,該公司還聘請律師來向警官們保證, 他們這樣做並不違法。

我帶著將要到來的新生命回到紐約。在寶寶誕生前,我有三個月的時間來弄清楚這個故事的底細。而當我挖得愈深,就愈發現其中的奇怪之處。

這家Clearview公司在網路上的存在僅限於一個簡單的藍色網站,上面有一個類似小精靈(Pac-Man)的標誌,C字母咬住了V字母,標語是「人工智慧,為了更美好的世界」。除此之外,沒有太多其他的訊息,只有一個「申請登入許可」的表單(我填寫並傳送,但沒有得到回應),以及一個紐約市的地址。

在專業社群網站領英上進行搜尋,尋找那些樂於炫耀自己工作的技術人員,卻一無所獲,除了一個叫做約翰・古德(John Good)的人。儘管他在個人照片中看似中年,但他的簡歷上只有一個職位:「Clearview AI銷售經理」。大多數在領英上的專業人士通常有數百個聯繫人,而這個人只有兩個聯繫人。名字普通,簡歷內容匱乏,幾乎沒有人脈關係。這個人是真實存在的嗎?

我傳給古德先生一條訊息,但從未收到回覆。

於是我決定上門拜訪。我從公司網站上找到地址,發現它位於曼哈頓中城,距離《紐約時報》大樓僅兩個街區。在一個寒冷而陰鬱的下午,我緩慢地走到那裡,因為我當時正處於懷孕後期階段,走得太快會引起假性子宮收縮(Braxton-Hicks contractions)。

當我走到谷歌地圖指引我去的街道上時,謎團變得更深了。這家Clearview公司總部所在的建築物根本不存在。

這家公司列出的地址是西41街145號。在西41街143號有一個快遞站,旁邊是共享辦公室巨頭公司WeWork的分部,位於百老匯(Broadway)街口。但西41街145號卻不存在,而是百老匯街1460號。我猜測Clearview可能在租用WeWork的辦公室,探頭進去問了接待人員,他說那裡沒有這間公司。

這真像是哈利波特中的情節。我是否錯過了一扇魔法門?

這家Clearview公司位於不存在的建築物中,且只有一名虛擬員工?我聯繫了Clearview的律師克萊門特,試圖瞭解他是否真的為這家公司寫了法律備忘錄。儘管我多次打電話和發電子郵件,卻沒有得到回應。

我進行了一些調查,搜尋政府網站和追蹤新創投資的網站,發現還有其他幾個與這家公司有關聯的人。在創業投資追蹤網站PitchBook上的一個簡要表中聲稱,該公司有兩個投資者⸺一個是我從未聽說過的,而另一個則如雷貫耳:備受爭議的億萬富翁彼得.提爾(Peter Thiel)。他曾共同創辦支付平台PayPal,早期投資社群媒體臉書,並創立了資料探勘巨頭Palantir。提爾在科技投資方面確實具有黃金之手,但他因其異議觀點、對川普競選總統的支持,以及對新聞部落格「高客媒體」(Gawker Media)的法律訴訟資助而受到廣泛批評。法律訴訟最終導致「高客媒體」網站的終結。

和我詢問的其他人一樣,提爾對我保持冷漠。

按文件顯示,這家公司2018年登記在德拉瓦(Delaware)州,使用上西城(Upper West Side)的一個地址。我打包行李,前往地鐵站。地鐵上的C線列車並不擁擠,每站的停靠都讓我愈發期待。當我下車走過自然歷史博物館,我發現這個地址位於一條非常安靜的街道上,旁邊就是城堡般的達科他公寓(The Dakota)建築。渴望敲開一扇真正的門,或許能解開這個謎團,我忍不住加快腳步,這讓我的腹部肌肉應聲緊繃起來。

這棟建築外觀採用裝飾藝術風格,帶有一扇旋轉的玻璃門,我可以看到上方每層樓都有獨立的陽台,給人一種明顯的住宅印象。休息室看起來很舒適,有相當數量的沙發和一棵聖誕樹。一位穿著制服的保全人員在入口處向我問好,並詢問我要去見誰。

「23-S號房的Clearview AI公司,」我說。

他疑惑地看著我說:「這裡是住家,沒有任何企業。」

他不讓我上去。又是一個死胡同。

突然有一天,我登入臉書後發現一個名為基斯(Keith)的「朋友」發了一條訊息給我。我不記得他了,但他提到我們十年前在一個義大利裔美國人的盛會上見過面。那時,我對於隱私問題較為輕率,對於任何「好友邀請」都會點擊接受。

「我知道你在找Clearview,」基斯寫道。「我認識這家公司,他們很棒。我能幫忙嗎?」

基斯在紐約的一家房地產公司工作,與這家人臉辨識新創公司沒有明顯的關聯。我有很多問題,其中最重要的是他如何知道我在調查這家公司,以及他是否知道建立這款未來主義應用程式的技術天才身分,所以我要求他給我電話號碼。

他沒有回應。

兩天後我再次詢問。

依然沉默。

當我明白這家公司不打算與我交談時,我嘗試了一種新的方法:找出這個工具是否如廣告中所宣稱的那樣有效。我追蹤了一些使用過它的警官,首先是佛羅里達州蓋恩斯維爾(Gainesville)的一位名叫費拉拉(Nicholas Ferrara)的刑警。這是我頭一次找到願意和我討論Clearview的人。事實上,他對此興奮不已。

「我喜歡它,太棒了,」他說。「如果他們需要的話, 我願意成為他們的發言人。」

費拉拉第一次聽說這家公司是當它在CrimeDex上登廣告時,CrimeDex是一個專做金融犯罪調查的郵件名單服務。該公司將自己描述為「臉部的谷歌搜尋」,並提供免費的三十天試用期。他只需要傳送一封電子郵件進行註冊即可。

當他進入Clearview後,他自拍了一張照片,然後對其進行搜尋。第一個搜尋結果是他的Venmo個人大頭照,並帶有指向他在行動支付網站上的個人主頁連結。他對此印象深刻。

費拉拉有許多未解決的案件,其中的線索只有一張自動提款機或銀行櫃台前詐騙者的照片。他之前使用佛羅里達州提供的人臉辨識工具進行過搜尋,但沒有收到任何結果。現在,他將這些照片上傳到Clearview中。他得到了一個又一個匹配結果。他一下子就辨識出三十名嫌疑人。這太不可思議了。

他之前使用的政府系統要求照片中的人物呈現整張臉,最好是直視鏡頭,但Clearview可以處理戴帽子或眼鏡的嫌疑人照片,即使只有部分臉部可見。州政府系統只能搜尋那些在佛羅里達州取得駕照或被逮捕的人,但Clearview可以找到那些與佛羅里達州無關的人,甚至是其他國家的人。他對此感到非常震撼。

一個週末的晚上,當費拉拉在蓋恩斯維爾市中心巡邏時, 他遇到一群在酒吧外閒逛的大學生。他開始和他們聊天,問他們晚上過得如何,然後問他們能否進行一個實驗:他能試著辨識出他們嗎?

學生們願意參與,所以在昏暗的街燈下,他一一拍下了他們的照片。Clearview提供他們的臉書和IG頁面,他成功辨識出其中四位學生的姓名。這讓驚訝的學生覺得這是一個很棒的派對把戲。他們問道:任何人都可以這樣做嗎?費拉拉解釋說,只有執法部門可用。

「這真的很像《1984》小說裡的老大哥,」其中一人回答道。

我想親自試試這個令人驚奇的應用程式。費拉拉自願做一個示範,說我只需要傳送一張照片給他。把照片傳送給一個從未真正見過面的員警,我感覺有些奇怪。但為了一個新聞題材,我通常願意犧牲自己的隱私。我傳送三張照片:一張戴著太陽眼鏡和帽子的照片、一張閉著眼睛的照片,還有一張微笑的照片。

然後,我等待回覆。

但卻一直沒有收到任何回覆。

於是我聯繫另一位刑事偵察調查員,在德州伍德蘭(The Woodlands)工作的澤恩泰克(Daniel Zientek)刑事偵察隊長。最近,他根據一位受害者在當晚早些時候拍攝的照片,使用Clearview辨識出一名涉嫌強姦的犯罪嫌疑人。他說,他每次進行搜尋時,它幾乎都能奏效。他說,僅有一次沒有奏效的是在網路上的「鬼」(指沒有照片在網上的人)。「如果你在網上沒有照片,它就無法找到你,」澤恩泰克說。

預料到根據照片對某人進行犯罪指控的想法可能引起爭議,澤恩泰克強調,他絕不會僅僅根據Clearview的辨識而逮捕某人。「你仍然需要其他成案的有力證據,」他說。

他提出幫我試驗我的照片以展示Clearview的原理。我傳送一張照片,他立刻回信說沒有匹配結果。

這真是奇怪。網上有大量關於我的照片。

我再傳送了另一張照片給他,但仍然沒有出現任何匹配結果。

澤恩泰克很驚訝,我也是。我原本以為這應該是一個「改變遊戲規則」的人臉辨識技術,但這根本沒有道理。他建議可能是技術問題,也許是公司的伺服器有問題。

然後,他也停止回覆我的訊息了。

我加倍努力尋找與Clearview有關的人交談。我前往Kirenaga Partners創投公司,這是在PitchBook上與提爾並列的投資者,一家位於紐約市外四十分鐘車程的小型公司。在某個陰雨的星期二早上,我從曼哈頓乘坐大都會北方鐵路(Metro North)火車前往一個名為布隆克維(Bronxville)的富裕郊區。然後步行幾個街區,來到一幢兩層樓的辦公大樓,它位於一條古色古香的商業街,對面是一家醫院。我爬上二樓的樓梯,發現Kirenaga Partners的標誌(一把用絲綢包裹的武士刀)位於一條長長的、寧靜的走廊盡頭,走廊兩側有辦公室的門。當我敲門時沒有回應,當我撥打辦公室的電話時,內部也沒有響起。

一位鄰居和一位送貨員告訴我,這個辦公室很少有人在。在走廊上尷尬地逗留將近一個小時後,我決定放棄,返回曼哈頓。但就在我下樓梯時,兩名男人走進辦公室,一個穿著淡紫色襯衫和一套深色西裝,另一個穿著灰色和粉色的服裝。他們身上透著富有的氣息,當他們和我眼神接觸時,我問他們是否是Kirenaga Partners的人。

「是的,」紫色衣著的黑髮男子驚訝地笑著說道。「你是誰?」

當我介紹自己時,他的笑容消失了。「哦,Clearview的律師們說我們不應該和你談話。」

「我走了這麼遠,」我懇求道,確保我的紅色冬季外套下可見我懷孕的肚子。他們互相看了看,然後這家公司的創辦人史卡佐(David Scalzo)似乎被自己的道德感所束縛,倒水給我,並勉強同意進行短暫的非正式談話。我們走上樓梯,他們讓我進入寒冷的辦公室,接待處桌上擺放著大學考試的準備資料,然後進入一個小型會議室。史卡佐帶來一瓶水給我,坐到我對面。

在我敢於開始記筆記前,我們談了幾分鐘。儘管一開始有些不情願,不過史卡佐很快就表現出對他那有前途的投資滿懷熱情。當我透露已經與使用該工具的警探們交談過,無論是否獲得公司的合作,我都將寫一篇報導時,他同意正式發表聲明,大力稱讚該公司。他說公司沒有回應我的請求是因為他們處於「隱藏模式」,而且其中一位創辦人有一些「高客媒體的歷史」,他不太希望被曝光。

他告訴我,執法機構非常喜歡Clearview,但該公司最終的目標是向所有人提供人臉辨識應用程式。我表達我對這也許將終結匿名可能性的擔憂。「我的看法是,由於資訊不斷增加,隱私不會永遠存在,」史卡佐沉思著說。「你不能禁止科技。當然,這可能導致一個反烏托邦的未來等等之類的連鎖反應, 但你無法禁止它。」

當我向隱私和法律專家詢問Clearview AI所擁有的能力時,他們一致表示震驚,並稱其武器化的可能性是「無窮無盡」的。一個不法員警可以使用Clearview來追蹤潛在的戀人對象。外國政府可以挖掘對手的祕密,以便對其進行勒索或將他們關進監獄。參與抗議活動的人可能會被警方辨識出來,包括那些以壓制、甚至殺害異議者而聞名的國家,如中國和俄羅斯。隨著監控攝影機愈來愈普遍,一個威權主義領導人可以利用這種力量追蹤對手的臉孔,觀察他們去了哪裡和與誰交往,尋找破壞性時刻或建立檔案以對他們進行利用。為任何原因保密,即使是為了安全理由,也許都成了不可能的事情。

除了老大哥和強大政府所帶來的危險外,更加隱蔽的小兄弟(Little Brother,指身邊的人,如鄰居、占有慾強的伴侶、跟蹤者或對你有敵意的陌生人)也是一個更加引人憂慮的問題。如果Clearview廣泛可得,它可能會創造出一個合理多疑的文化。

這就好像我們人人都是名人。人們無法再確信,當我們在藥店用現金購買保險套、懷孕測試或痔瘡藥時,我們的行為仍然是保持匿名的。在餐廳用餐時的一個敏感對話,可能會被附近一個人追溯到我們身上。在街上走著時,隨意透過電話傳達的八卦可能會被一個陌生人在推特(Twitter)上公開,並將你的名字作為訊息來源。一個你在商店裡無意間冒犯或在馬路上擋了車的人,可能會拍下你的照片,找到你的名字,在網上寫下可怕的文字,以破壞你的聲譽。企業可能以新的方式對你進行歧視,拒絕你進入,只因你曾在網上發表的言論或你曾經工作過的公司。

相較於像谷歌或臉書這樣的科技巨頭,一家未知的新創企業宣告了這個新現實,這並沒有讓我與之交談的專家們感到驚訝。「這些小公司能夠在低調下實現可怕的事情。」其中一位專家表示。一旦他們實現了這些事情,就很難回頭了。

人們經常為新科技辯護,說某項新的和令人害怕的科技就像刀子一樣,只不過是一種可以用於善、也可以用於惡的工具。但多數的科技,從社群媒體平台到人臉辨識技術,並非價值中立的;而且相較於刀子,它們更加複雜。一個內容創作者對科技平台架構所做的無數決策,將塑造使用者與科技互動的方式。例如,交友網站Ok丘比特(OkCupid)鼓勵約會者考慮彼此個性,提供詳盡的個人資料和測驗來確定匹配的相容性;而類似的交友網站Tinder則把焦點放在外貌上,給使用者展示照片,要他們左滑或右滑。因此,掌握一項廣泛使用的科技,形同對社會擁有巨大的權力。這Clearview背後的人是誰?

在一位同事的協助下,我找到了一位來自德州的警探,他願意協助調查,只要我不透露他的名字。他進入Clearview的網站並請求登入權限。

與我不同,他在半個小時內收到回應,並收到有關如何建立免費試用帳戶的指示。他只需要一個警察局的電子郵件地址。他試驗了一些已知身分犯罪嫌疑人的照片,而Clearview全部都找出來了,並連結到網上的正確人物照片。

他也使用這個應用程式測試自己的照片。多年來,他特意不將自己的照片放在網上,所以當他收到匹配結果時感到震驚:一張模糊且臉部微小的穿著制服照片。這張照片被從一張較大的照片中剪裁出來,並提供一個連結帶他到推特上。一年前,有人在一個驕傲節(Pride Festival)上發推文分享了一張照片。這位德州的警員當時正在該活動中巡邏,他出現在別人的照片背景中。當他放大觀察時,他的名牌清晰可見。他對於存在這樣一個強大的臉部搜尋演算法感到震驚。他能夠預想到對某些類型的執法機構來說,這將是天賜之物。但如果這項技術公開可用,對於臥底員警來說,它將帶來可怕的影響。

我告訴他,我還無法獲得試用版本,並且另一名警官上傳了我的照片,但沒有得到任何結果。他也試著上傳我的照片, 並再次確認沒有找到匹配結果。

幾分鐘後,他的手機響了起來。來電號碼是他不認識的,來自維吉尼亞州。他接起電話。

「你好,我是來自Clearview AI技術支援部門的馬爾科,」電話那端的聲音說道。「我們有一些問題。為什麼你要上傳一位《紐約時報》記者的照片?」

「我嗎?」警官心懷疑慮地回答道。

「是的,你查詢了這位名為卡希米爾・希爾(Kashmir Hill)的《紐約時報》記者,」馬爾科說道。「你認識她嗎?」

「我在德州,」警官回答。「我怎麼會認識她呢?」

自稱是馬爾科的Clearview公司代表表示,搜尋記者照片是「政策違規」,並停用了該警官的帳戶。警官感到震驚,對於他使用該應用程式被如此密切監控感到不安。他立刻打電話告訴我發生什麼事。

一陣寒意從我心底湧上。這個神祕的公司展現了他們擁有多麼驚人的權力。他們不僅能看到執法人員在搜尋誰,還能封鎖搜尋結果。他們控制著誰能被搜尋到。突然間,我明白之前的警探為什麼對我態度冷漠了。

儘管Clearview竭盡所能保持隱藏,但卻在利用其技術來監視我。它還能做些什麼其他的呢?

對於人臉辨識技術的擔憂已經積聚了數十年。而現在,這個模糊不清的鬼怪終於顯露出模樣:一家由神祕創辦人和一個難以想像的大型資料庫組成的小公司。而在這個資料庫中的數百萬人中,沒有人同意他們的照片被使用。Clearview AI代表了我們最糟糕的恐懼,但它同時也給了我們機會,面對長久以來的這些恐懼。

序言 線報

2019年11月,我剛加入《紐約時報》擔任記者,當時我得到一個看似太不可思議的採訪線報:一家名為Clearview AI的神祕公司聲稱,可以僅憑一張臉部照片來辨識絕大多數人。

收到那封電子郵件時,我正懷孕六個月,身處於瑞士的一間旅館中。那是個漫長一天的結束,當時身心俱疲,但那封郵件卻讓我驚慌不已。那封消息來源發現了一份標有「私人與保密」的法律備忘錄,其中一位Clearview的律師表示該公司已經從公開網路中蒐集數十億張照片,包括臉書(Facebook)、IG (Instagram)和領英(LinkedIn)等社群媒體網站,用於開發一個革命...

目錄

序言:線報

PART 1 人臉競賽

CH1 奇特的愛

CH2 根源(公元前350年 – 1880年代)

CH3 「傻大個是真的」

CH4 如果一開始沒成功 (1956 – 1991)

CH5 令人不安的提案

CH6 偷窺超級盃 (2001)

CH7 床下的超級電腦

CH8 唯一預見此事的人(2006 – 2008)

CH9 Smartcheckr 的終結

PART 2 技術甜頭

CH10 谷歌不願跨越的底線(2009 – 2011)

CH11 尋找投資人

CH 12 監管機構發聲了 (2011 – 2012)

CH 13 病毒式傳播

CH 14 「什麼最令人毛骨悚然?」(2011 – 2019)

CH 15 身陷巨網

CH 16 全面曝光

PART 3 未來衝擊

CH 17 「我特麼的為什麼在這裡?」 (2020)

CH 18 戴口罩的不同理由

CH 19 我要投訴

CH 20 最黑暗的衝動

CH 21 紅色代碼

CH 22 分配不均的未來

CH 23 搖搖晃晃的監控國家

CH 24 奮起反擊

CH 25 技術問題

謝誌

資料來源說明

註釋

序言:線報

PART 1 人臉競賽

CH1 奇特的愛

CH2 根源(公元前350年 – 1880年代)

CH3 「傻大個是真的」

CH4 如果一開始沒成功 (1956 – 1991)

CH5 令人不安的提案

CH6 偷窺超級盃 (2001)

CH7 床下的超級電腦

CH8 唯一預見此事的人(2006 – 2008)

CH9 Smartcheckr 的終結

PART 2 技術甜頭

CH10 谷歌不願跨越的底線(2009 – 2011)

CH11 尋找投資人

CH 12 監管機構發聲了 (2011 – 2012)

CH 13 病毒式傳播

CH 14 「什麼最令人毛骨悚然?」(2011 – 2019)

CH 15 身陷巨網

CH 16 全面曝光

PART 3 未來衝擊

...

共 2 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 2 筆 → 查價格、看圖書介紹

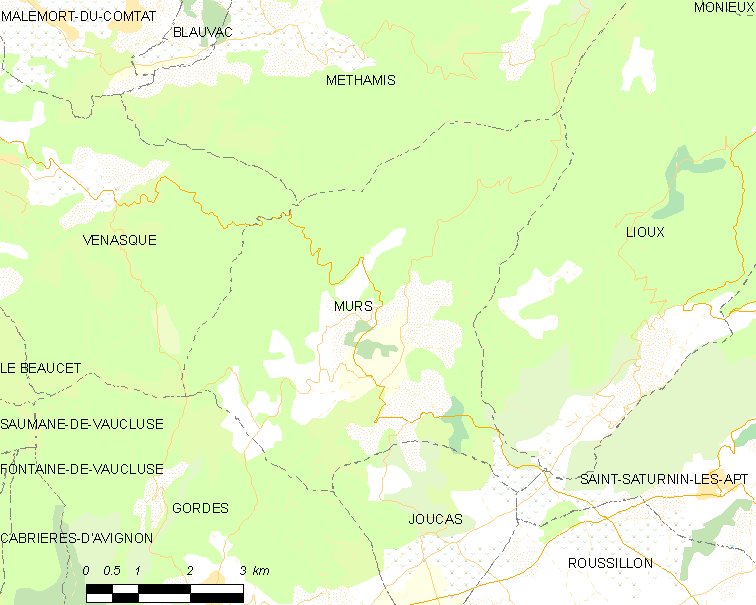

米爾是法國普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區 沃克呂茲省的一個市鎮,屬於阿普特區 戈爾代縣。該市鎮2009年時的人口 為419人。

米爾是法國普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區 沃克呂茲省的一個市鎮,屬於阿普特區 戈爾代縣。該市鎮2009年時的人口 為419人。