一 聖塔蘿莎風暴

「這個世界瘋了。」女人像是修正,又說了一遍,彷彿她是這麼詮釋世界的。

我聽著她穿過牆壁的聲音。我想像她的嘴巴蠕動,眼前是冒白煙的冰塊和發出悶氣的冰箱,或是曬得熱燙的木條簾子,靜止不動的簾子隔開了臥室與外頭午後的燠熱,家具剛送達,凌亂地堆在昏暗的室內。我心不在焉地聽著女人斷斷續續的句子,不太清楚她究竟在嘮叨些什麼。

我猜想,她身穿居家服,露出肥胖的手臂,邊說話邊從廚房走到臥室,有個男人附和她的話,沒有高低起伏的音調流露一絲嘲弄的意味。這時,女人身上散發的熱氣重新聚合,模糊了裂縫,強硬地占據大樓的所有房間,填滿樓梯的縫隙,和每一個角落。

女人在邊間公寓唯一的房間裡走來走去,我站在浴室的蓮蓬頭下,垂著頭聽她說話,淋下的水幾乎無聲無息。

「我發誓,」女人的聲音說,她的音調有些像唱歌,每句話到末尾就閉氣,彷彿每次要吐露什麼,總有東西阻撓。「就算心碎,我也不會跪下來求他。如果這是他想要的,那麼他現在已經稱心如意。我也有自尊。雖然我比他還心痛。」

「加油,加油。」男人試著緩和她的情緒。

一陣靜默過後,此刻我聽見公寓中央傳來冰塊在玻璃杯中碰撞的喀啦聲。那個男人應該體格魁梧,厚唇,襯衫的袖子捲了起來。女人一臉忐忑不安,感覺滑下嘴唇和胸部的汗水十分難受。至於我,隔著薄薄的牆壁,赤裸裸地站著,不必拿毛巾,已經感覺皮膚表面的水珠正在蒸發,我的目光落在門外昏暗的房間,越來越燙人的熱氣爬上了床上乾淨的被單。這一刻,我細細想著荷杜娣絲(Gertrudis);親愛的荷杜娣絲有一雙修長的美腿;荷杜娣絲的肚皮有一道泛白的舊傷疤;荷杜娣絲安靜眨眼,有時把怨恨當做吞吞口水那樣吞下肚;荷杜娣絲穿著禮服,胸前垂著一條黃金玫瑰花墜飾;荷杜娣絲,深深地烙印在我的心坎上。

女人的說話聲再度傳來時,我正想著將看見荷杜娣絲的胸部再添一道傷疤,我不能流露厭惡,新的傷疤粗而醜陋,爬滿紅色或粉紅色的紋路,或許一段時間過後會淡成白色,變成跟另外一道一樣的顏色,我曾經那樣多次從舌尖認識荷杜娣絲肚皮的那一道傷疤,形狀比較細長、平整,輪廓就像簽名的筆畫一樣圓滑。

「我可能會心碎。」女人對身旁說。「我可能不再是從前的自己。這三年來,李加多(Cuántas)不知道害我像個瘋婆子哭了多少次。您不知情的事很多。這一次他沒跟之前一樣糟蹋我。可是現在一切結束了。」

她應該是在廚房的冰箱前彎腰找東西,冰涼的空氣撲來,她感覺臉和胸部一陣涼爽,伴隨而出的還有濃濃的蔬菜和油炸氣味。

「就算心碎,我也絕不讓步。跪著求我也一樣」

「別那樣說。」男人說。我猜,他悄悄地走到廚房門邊,舉起一隻毛茸茸的手靠著門框,另一隻手拿著玻璃杯,視線從上而下掃過女人蹲伏的身軀。「別那樣說。我們都會犯錯。如果他我們假設,如果李加多來求您」

「我不知道該跟他說什麼,真的。」她老實說。「我為他吃太多苦了!我們再喝一杯,好嗎?」

他們應該是在廚房沒錯,因為我聽見冰塊摔落盆子的聲音。我再一次扭開水龍頭,轉過背對蓮蓬頭灑下的水,腦袋想著就在大約十個小時前的今天早上,醫生小心翼翼地切除荷杜娣絲的左邊胸部。或者他沒有特別小心,那是乾脆俐落的一刀。他應該感到手術刀顫動,感到刀鋒是如何劃過軟綿的脂肪,接著是一種乾巴而緊實的堅硬感。

女人哼一聲,笑了出來;我聽到她說一句話,她的聲音混雜水聲而走調:

「如果他懂我是多麼倚賴男人維生的話就好了!」她離開廚房,走到臥室敲了敲陽台的門。「不過,您是要跟我說聖塔蘿莎風暴什麼時候來?」

「今天。」男人說,他沒跟著女人走過去,因此拉高聲音。「別急,是接近凌晨時。」

這時,我發現我想著同一件事想了一個禮拜,我想起我希望渺茫的奇蹟能夠像春天降臨。最後一絲餘暉從小窗口灑落,有隻昆蟲困在浴室好幾個小時,牠困惑和憤怒地在蓮蓬頭水下嗡嗡作響。我學狗兒甩動身體抖落水珠,凝視昏暗的房間,那兒依舊悶熱。如果我忘不掉在手術檯上被切除的左胸,此刻失去原有的形狀,像消氣的水母或花苞,我就寫不出胡利歐.史坦(Julio Stein)找我談的電影情節。既然忘不掉,我只好一直告訴自己假裝忘掉。我不得不等待,無奈靈感枯竭。而就在聖塔蘿莎風暴到來的這天,出賣肉體維生的陌生女子剛搬進隔壁公寓,昆蟲在瀰漫刮鬍泡沫香味的空氣打轉,所有在住在布宜諾斯艾利斯的人,不管他們知不知道,都注定跟我一起等待,他們就像傻瓜張著嘴,在逼人的燠熱中巴望強烈的聖塔蘿莎風暴匆匆過境,一如記憶,緊接著春天的腳步踏上岸邊,城市重回沃土,滿滿的幸福在眨眼間翩翩降臨。

女人跟男人再一次回到房間。

「我發誓沒有人像我們一樣瘋狂。」她離開廚房後說。

我關上水龍頭,等昆蟲飛近毛巾,把牠壓扁在洗手盆的排水孔槽,然後光著還滴水的身體走進房間。我從百葉窗看見黑夜從北邊逐漸籠罩,估計閃電再過多久出現。我塞了兩顆薄荷糖到嘴裡,躺上床鋪。

切除乳房。可以把一道傷疤想成往一個橡膠杯劃開一道歪七扭八的口子,杯子很厚,裡面注滿靜止不動的粉色物質,上面冒著泡泡,搖一搖照明檯燈,會以為那是液體。也可以想像傷疤在切除手術十五天或一個月過後是什麼模樣,把暗色的皮往上拉,薄而透明,任何人都不忍注視太久。再等一段時間,鬆弛的皮會開始緊縮、成形和改變;到了這個時候,可以趁某天夜晚意外看到她裸露的身軀,偷偷地觀察傷疤,猜想皮肉將如何凹凸不平,變成什麼圖案,會是什麼種深淺的粉色和白色,以及最後可能的顏色。此外,春天或夏天的某天,荷杜娣絲會在陽台上莫名大笑,睜著一雙發亮的眼睛定定地看著我。接著她會馬上移開視線,嘴角上揚,露出挑釁的微笑。

在這一刻,我會伸出右手,在半空抓住的卻是已經消失的輪廓與觸感,但是我的指頭還沒忘記,恍若這是一場騙劇。我的掌心可能會太害怕撲空,我的指腹不得不觸摸那陌生的表皮的粗糙或滑溜感,我對它還不若對另外那一道光滑的傷疤熟悉。

「請明白。這不是因為節慶或舞會,而是他的態度。」牆壁另一面的女人說,她非常靠近,就在我的頭的上方。

或許她跟我一樣躺在床上,她的床說不定跟我的一樣靠著牆壁,夜間會發出彈簧惱人的嘎吱聲;那個體格魁梧的男人蓄著深色鬍鬚,他可能蜷縮在扶手沙發上或者流汗,繼續喝著手上的酒,想像自己備受尊重,他的旁邊是女人光裸的雙腳。他看著她說話,點點頭,一句話也沒吭;他偶爾別開視線,著迷看著女人不自覺按著一定節奏擺動的小巧腳趾頭,趾甲擦著紅色蔻丹。

「您想想!我怎麼會在乎嘉年華節慶!我這年紀才不會瘋了似地迷舞會。不過這是第一場我跟李加多打算一起參加的嘉年華舞會。我可以老實告訴您,我當面跟他說他的行為就像狗娘養的兒子。告訴我,如果他不能去,跟我說句:『噯!我有其他的事。』或者『我不想去。』有那麼難。告訴我,如果他不信任我,還能信任誰。女人永遠不會欺騙自己;對,我們經常被騙,但是不一樣。」她咳一聲,接著面露不帶苦澀的笑,接著又咳一聲。「我甚至可以把名字都給他;如果他知道我知道他哪些事,只是謹慎起見不吭聲,他可能會嚇得下巴掉下來。他連做夢也料想不到吧。但是告訴我,他是不是認為嘉年華會之夜跟第一場我們一起去的舞會並沒有不同。到十一點,十二點,男主角都沒現身。最後我告訴胖胖(la Gorda),我很難過李加多這麼晚都沒出現。想想看,我為他難過,想著他錯過玩樂的機會。我那晚打扮成古時仕女:可是一身黑,頂著一頭白髮。」

女人笑出來,大笑三次;她的笑聲跟焦慮的說話聲不同,她講話會出其不意地打住,代表每句話結束,她笑時笑聲像醞釀許久後突然爆出來,斷斷續續,好似輕聲歡呼。

「胖胖穿著鮮豔的綠色,可憐的她因為我們浪費那晚,最後她走了。當我在貝爾格拉諾區我們的那張大沙發椅上醒來(我不知道男人知不知道是哪張椅子),已經是大白天,我的假髮掉落,一大束茉莉花躺在地上。那時門窗緊閉,瀰漫熱氣,真像守靈會。」

而奄奄一息的荷杜娣絲會回到這裡。我心想。如果一切順利,她會康復。跟住在像紙張一樣薄的牆壁另一頭的噁心母獸當鄰居。然而,如果明天能在醫院見到她,如果看到的她不是奄奄一息,我至少能緊握她一隻手,面帶微笑告訴她我們有新鄰居。因為,如果她能講話或者聆聽說話,身體沒那麼疼痛,我所能告訴她的最真實的事,是有人搬進隔壁公寓H室的消息。她可能會回以微笑,問問題,等健康好轉,就能回家。接著來臨的是我的右手、嘴唇和整個身體探索的時刻;是盡義務、憐憫和害怕羞辱的時刻。因為我唯一能給的證明,唯一能給幸福和信任,是在明亮的光線下,面對她殘缺的胸部,和因為我的寵愛、親吻和痴迷滋潤後而重現春春的臉龐。

「我不是隨便發脾氣。」此刻女人在門口說。「這一次真的玩完了。」

我站了起來,身體已經全乾,熱燙燙的;我在熱氣的包圍下走到門口,拉開門上的窺視孔。

「船到橋頭自然直。」男人平靜地再一次說。我看不見他的身影。

我看見的是女人;她不是穿家居服,而是合身的深色洋裝,但是露出的手臂果然粗而白皙。她的聲音屢屢中斷,像是用軟墊捂住而難以呼吸,她臉上保持對著男人的微笑,一再重複說著一切已無法改變,此刻我看得到他一邊灰色布料的肩膀,和頭上戴的深色帽子的帽簷。

「這是可以確定的。我們其中一個終於累了。還是說不是這樣?」

| FindBook |

|

有 1 項符合

卡洛斯.奧內蒂Juan Carlos Onetti的圖書 |

|

$ 325 ~ 499 | 短暫的一生

作者:卡洛斯.奧內蒂Juan Carlos Onetti、璜卡洛... 出版社:麥田(城邦)  共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

卡洛

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

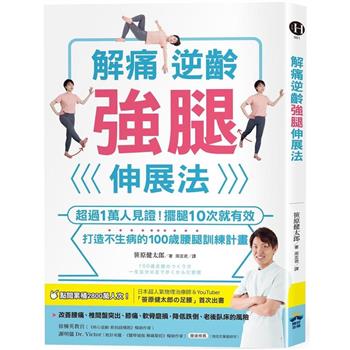

圖書名稱:短暫的一生

拉丁美洲文學最具大膽實驗和原創性小說

媲美二十世紀最優秀說故事高手作品

奧內蒂作品首次繁體中文版上市

童偉格 選書‧專文導讀

素有「拉丁美洲城市小說創始人」之名的卡洛斯・奧內蒂(Juan Carlos Onetti),《短暫的一生》是他最嘔心瀝血的創作,是拉丁美洲文學最野心勃勃的小說,其大膽實驗和原創性,可媲美二十世紀最優秀說故事高手的作品,這部小說一下筆,主題就呼之欲出,人類藉由他的妙筆生花,逃離令人生厭的現實,來到一個虛幻世界,獲得一種新的意義。

——馬利歐.巴爾加斯.尤薩(Mario Vargas Llosa)

《短暫的一生》再現一種關於創造的渴望,展示如何「人類會借助虛構的情節保護自己和遠離不幸,以及這些替代的生活是怎樣誕生的」。

奧內蒂對我而言,毋寧是位特別本真的創作者:他的小說實踐,形同他一再複寫的聖塔瑪利亞。

——童偉格

/

這是一本不容易閱讀、但值得挑戰的絕倫超群小說!

人生苦短,一點愛情,一點夢想,然後日安,

人生苦短,一點希望,一點夢想,然後晚安。

亂無章法的生活,究竟誰才能解鎖?

只有自我救贖可以是必須履行的道德責任,只有這種救贖是道德的。

胡安.瑪利亞.布勞森才被廣告公司資遣,他的妻子荷杜娣絲此時卻罹患乳癌,失去一邊乳房。

在妻子罹病後,布勞森接下朋友寫劇本的工作。在劇本裡,布勞森虛構一座名叫聖塔瑪利亞的城市,主角名叫亞瑟,他借用亞瑟來體現自己對波特萊爾的「惡」的渴望,他沉浸在虛構的情節中。

布勞森的劇本設計亞瑟的鄰居住著一名叫葛嘉的女子,他常自房間薄牆聽到或偶爾偷窺到,繼而猜想葛嘉的生活與感情世界。葛嘉的職業是名妓女,緊挨著她的是皮條客。

布勞森塑造的亞瑟形象,口袋裡總放著一把手槍,他讓亞瑟可以對葛嘉做出布勞森從來沒對妻子荷杜娣絲做過的事:在床上愛她的同時毆打她,而且打算殺她,一如卑鄙的皮條客對待他的妓女們一樣……

奧內蒂是存在主義的信仰者,《短暫的一生》是奧內蒂樹立風格之作,採用大膽手法構思小說與人生的關係。奧內蒂的小說多以他的出生地蒙德維的亞,以及移居之城布宜諾斯艾利斯作為故事的發展背景。令人窒息的城市生活,一直是他小說中揮之不去的夢魘。他常常將經歷的人事物,清楚地折射在他的小說字裡行間。

尤薩說——奧內蒂《短暫的一生》,「最靠近所有小說家追求的理想祕密」,即所謂「完美的小說」。

/

【書癮PLUS】閱讀無數 嗜書成癮

這個書系是一個平台,計畫邀請文學創作者,將他們各自喜愛、也從中受益的書,以兼顧個人化與普及性的角度,介紹給讀者。

書癮書單——

《非軍事區之北:北韓社會與人民的日常生活》(North of the DMZ:Essays on Daily Life in North Korea)/安德烈‧蘭科夫(Andrei Lankov)著/陳湘陽‧范堯寬/譯

*以素描簿般的簡樸形式報導,不獵奇、不渲染地直述北韓人民的「日常生活」

《愛與戰爭的日日夜夜》(Días y noches de amor y de guerra)/愛德華多•加萊亞諾(Eduardo Galeano)著/汪天艾‧陳湘陽譯

*烏拉圭文學大師最重要的記實散文,充滿殘酷血淚的時代記憶之書

《內心活動》(Inner Workings: Literary Essays)/柯慈(John Maxwell Coetzee)著/黃燦然譯

*諾貝爾文學獎得主二十年文學評論精選

《小於一》(Less Than One)/約瑟夫‧布羅茨基(Joseph Brodsky)著/黃燦然譯

*諾貝爾文學獎得主經典散文集

《短暫的一生》(La vida breve)/胡安‧卡洛斯‧奧內蒂(Juan Carlos Onetti)著/葉淑吟譯

*尤薩(Mario Vargas Llosa)特別推薦:拉丁美洲文學最具大膽實驗和原創性小說,媲美二十世紀最優秀說故事高手作品

《薩哈林旅行記》(The Island of Sakhalin)/契訶夫(Anton Pavlovich Chekhov)著/鄢定嘉譯

*契訶夫畢生至為自豪的作品;索忍尼辛在本書啟發下,寫出了煌煌巨著《古拉格群島》

作者簡介:

胡安.卡洛斯.奧內蒂(Juan Carlos Onetti,1909-1994)

烏拉圭著名小說家。生於首都蒙德維的亞,曾任編輯、記者,協助出版烏拉圭《前進》雜誌和阿根廷《請看與請讀》雜誌。1954年成為執政黨機關刊物《行動報》社長,1957年起擔任蒙德維的亞圖書館館長和國家喜劇藝術院藝術指導。

奧內蒂1939年出版第一部小說《井》(El pozo)一舉成名。1943年《就在今夜》(Para esta noche)是他最富政治意味的小說,受到矚目。此後隨著「聖塔瑪利亞」系列小說陸續問世,他在拉丁美洲文壇的地位日益提高;系列小說包括《短暫的一生》(La vida breve,1950)、《造船廠》(El astillero,1961)、《盜屍者》(Juntecadáveres,1964)等,被視為拉丁美洲「文學爆炸」時期的重要作品。之後移居西班牙,《造船廠》獲1976年拉美詩會文學獎,《讓風說話》(Dejemos hablar al viento,1979)獲1980年西班牙文學評論獎;同年獲得西語文學最高榮譽的「塞萬提斯文學獎」。生前最後一部作品是1993年的《當無關緊要之時》(Cuando ya no importe)。

譯者簡介:

葉淑吟

西文譯者,永遠在忙碌中尋找翻譯的樂趣。譯有多本作品。

包括:《謎樣的雙眼》、《風中的瑪麗娜》、《南方女王》、《海圖迷蹤》、《愛情的文法課》、《時空旅行社》、《黃雨》、《聖草之書:芙烈達.卡蘿的祕密筆記》、《螺旋之謎》、《百年孤寂》等書。

章節試閱

一 聖塔蘿莎風暴

「這個世界瘋了。」女人像是修正,又說了一遍,彷彿她是這麼詮釋世界的。

我聽著她穿過牆壁的聲音。我想像她的嘴巴蠕動,眼前是冒白煙的冰塊和發出悶氣的冰箱,或是曬得熱燙的木條簾子,靜止不動的簾子隔開了臥室與外頭午後的燠熱,家具剛送達,凌亂地堆在昏暗的室內。我心不在焉地聽著女人斷斷續續的句子,不太清楚她究竟在嘮叨些什麼。

我猜想,她身穿居家服,露出肥胖的手臂,邊說話邊從廚房走到臥室,有個男人附和她的話,沒有高低起伏的音調流露一絲嘲弄的意味。這時,女人身上散發的熱氣重新聚合,模糊了裂縫,...

「這個世界瘋了。」女人像是修正,又說了一遍,彷彿她是這麼詮釋世界的。

我聽著她穿過牆壁的聲音。我想像她的嘴巴蠕動,眼前是冒白煙的冰塊和發出悶氣的冰箱,或是曬得熱燙的木條簾子,靜止不動的簾子隔開了臥室與外頭午後的燠熱,家具剛送達,凌亂地堆在昏暗的室內。我心不在焉地聽著女人斷斷續續的句子,不太清楚她究竟在嘮叨些什麼。

我猜想,她身穿居家服,露出肥胖的手臂,邊說話邊從廚房走到臥室,有個男人附和她的話,沒有高低起伏的音調流露一絲嘲弄的意味。這時,女人身上散發的熱氣重新聚合,模糊了裂縫,...

顯示全部內容

目錄

創造者進城:導讀奧內蒂《短暫的一生》/童偉格

前言 /馬利歐.巴爾加斯.尤薩(Mario Vargas Llosa)

第一部

一 聖塔蘿莎風暴

二 狄亞茲.葛瑞,城市與河流

三 蜜莉安:媽咪

四 救自己

五 愛蓮娜.沙拉

六 老派:誤解

七 靜物組畫

八 她的丈夫

九 重返過去

十 真實的中午

十一 信件;前半個月

十二 那半個月的最後一天

十三 拉戈斯先生

十四 他們與埃內斯托

十五 微不足道的死亡與復活

十六 沙灘上的旅館

十七 髮型

十八 分居

十九 茶會

二十 邀請

二十一 打錯的如意算盤

二十二 短暫的...

前言 /馬利歐.巴爾加斯.尤薩(Mario Vargas Llosa)

第一部

一 聖塔蘿莎風暴

二 狄亞茲.葛瑞,城市與河流

三 蜜莉安:媽咪

四 救自己

五 愛蓮娜.沙拉

六 老派:誤解

七 靜物組畫

八 她的丈夫

九 重返過去

十 真實的中午

十一 信件;前半個月

十二 那半個月的最後一天

十三 拉戈斯先生

十四 他們與埃內斯托

十五 微不足道的死亡與復活

十六 沙灘上的旅館

十七 髮型

十八 分居

十九 茶會

二十 邀請

二十一 打錯的如意算盤

二十二 短暫的...

顯示全部內容

|

卡洛是愛爾蘭卡洛郡的一個城鎮,為卡洛郡的郡治所在地。總人口23,030人。卡洛位於巴羅河東岸,距首都都柏林72公里。

卡洛是愛爾蘭卡洛郡的一個城鎮,為卡洛郡的郡治所在地。總人口23,030人。卡洛位於巴羅河東岸,距首都都柏林72公里。