| FindBook |

|

有 2 項符合

卡門.拉弗雷特的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

$ 0 電子書 | 博識出版精選試讀

作者:尼爾.舒斯特曼| 喬.艾伯康比|歐因.科弗 |約翰.克里斯多夫|卡門.拉弗雷特|吉野万理子|相澤沙呼 出版社:博識圖書出版有限公司 出版日期:2021-01-20 語言:繁體中文 |

|

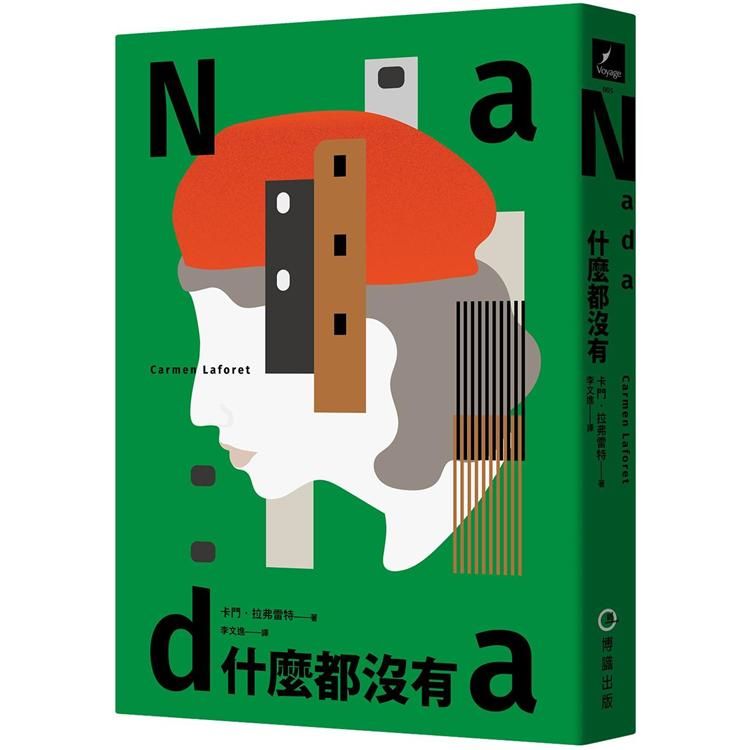

$ 110 ~ 320 | Nada 什麼都沒有

作者:卡門.拉弗雷特(Carmen Laforet) 出版社:博識圖書出版有限公司 出版日期:2019-12-01 語言:繁體中文  2 則評論 2 則評論  共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

西班牙文學史上的傳奇才女,她用靈光之筆解放了整個巴塞隆納

納達爾獎第一屆得獎作品

西班牙皇家學院法斯滕拉特獎

《世界報》二十世紀百大西班牙文小說

諾貝爾獎文學巨匠 馬里歐・巴爾加斯・尤薩 特別作序

政治大學歐洲語文學系教授 楊瓊瑩 專文導讀

安德蕾雅來到巴塞隆納投奔母親娘家的親戚,旅途中對這個城市滿懷憧憬,但抵達之後卻發現現實跟她的期待完全不同。家裡烏煙瘴氣,天天上演狂暴的情節,她還得忍受貧窮與飢餓。

跟大學同學的往來讓她看到別開生面的人群與風景,只是美好的表面下又隱伏著人心的執念、痴愚與殘酷。安德蕾雅敏感地覺察身旁發生的一切,發出了充滿靈性的女性聲音。但在生活的陰鬱迷宮中,她是否能找到她渴望的出口?

「她絕美、駭人的小說出版了半個世紀之後,依舊充滿了生命力。」

──馬里歐・巴爾加斯・尤薩(Mario Vargas Llosa)

作者

卡門‧拉弗雷特 Carmen Laforet

一九二一年出生於巴塞隆納。兩歲時,全家搬到加納利群島的帕爾馬斯(Las Palmas)。直到十八歲才回到出生地巴塞隆納,攻讀哲學與文學。一九四四年,以小說《什麼都沒有》獲得第一屆的納達爾獎(Premio Nadal),從此成為了新一代整個西班牙戰後小說的先驅。兩年後,她定居馬德里。一九五二年,出版了第二本小說《島與魔鬼》(La isla y los demonios)。同時期還出版了一部故事集《呼喚》(La llamada),以及一部小說《新女性》(La mujer nueva)。之後,較傑出的作品為《中暑》(La insolación);二○○四年,當作者過世時,出版社Ediciones Destino以遺作的方式出版了這一部小說的續集《回到角落》(Al volver la esquina)。

譯者

李文進

西班牙塞維亞大學西班牙文學博士,曾譯:小說《探戈歌手》、《突然死亡》、傳記《馬奎斯的一生》(西語部分)、藝術專輯《2002台北雙年展──世界劇場》(序言和創作簡介六篇)、電影《艋岬》(中文字幕西譯)。

| |||

|

|

弗雷,是北歐神話中的豐饒之神,主司收成和愛情。「豬」和「馬」是他的聖獸。

弗雷,是北歐神話中的豐饒之神,主司收成和愛情。「豬」和「馬」是他的聖獸。 2019/11/30

2019/11/30