十二、中國左翼作家聯盟和新寫實主義

1927年,時任廣州中山大學教授的成仿吾發表了一篇名為〈從文學革命到革命文學〉的文章,積極宣揚無產階級文學,希望由此開啟一場圍繞著「創造社」和「太陽社」開展的席捲中國文壇的文學運動。其宗旨是:「宣導革命文學,抵制個人主義,宣傳新寫實主義。」(參郭沫若〈革命與文學〉、何畏〈個人主義藝術的滅亡〉、穆木天〈寫實主義文學〉)但該團體的活動領域僅限於廣州。

在此期間,中國北方也發生了一場類似的運動,以魯迅和《語絲》為中心,反對「新月社」主要成員的「沙龍文學」和「象牙塔文學」。不過北京的運動不及廣州澈底。魯迅更多的是在為源於社會寫實主義的新寫實主義作辯護,不僅他本人,他的多數朋友也都不是共產主義者,並且跟第三國際也毫無關係。甚至,他們還抗議莫斯科對中國內務的干涉,也反對歷史唯物論的共產主義基本原則,反對將階級鬥爭當作解決社會問題的唯一途徑。相反地,他們的理念明顯受到蒲力漢諾夫和盧那卡爾斯基等孟什維克(最低限度派)的影響,認為農民共產主義是先驅,堅持博愛的人道主義,而不是布爾什維克(極端主義)所推崇的國際主義或軍事、社會、宗教層面的反帝國主義。(參魯迅《二心集》第74-96頁)

隨著成仿吾文章的發表和郭沫若對文章的評價,各文學流派之間展開了一場激烈的論戰。魯迅保持中立,成為兩大敵對陣營之間的中間人,能言善辯、機智勇敢的他英勇地維持了兩年,這場惡戰最終因審查制度的出臺而告結束。

占著上風的國民黨開創了一個「清洗共產黨和一切異己者」的新紀元。1934年,共產黨在毛澤東領導下在湖南、江西集結,但很快不得不放棄根據地,在政府軍的圍剿下,他們展開了著名的以陜西為目標的戰略大轉移。在全國範圍內,特別是南方,共產主義思想和反國民黨分子受到政府審查部門一步步的清理,政治煽動者消失得無影無蹤,政治犯多了起來。負責出版審查的政府部門對共產主義宣傳和親共作品毫不留情,魯迅在1934年出版的《且介亭雜文》第153頁中總結道:「中央宣傳委員會也查禁了一大批書,計一百四十九種。凡是銷行較多的,幾乎都包括在裡面。中國左翼作家的作品,自然大抵是被禁止的,而且又禁到譯文,要舉出幾個作者來,那就是高爾基(Gorky),盧那卡爾斯基(Lunacharsky),斐定(Fedin),法捷耶夫(Fadeev),綏拉菲摩維支(Serafimovich),辛克萊(U.Sinclair),甚而至於梅迪林克(Maeterlinck),梭羅古勃(Sologrub),斯忒林培克(Strindberg)……」上海、廣州是審查的重點城市,北京不是重要審查目標。這是因為,1928年漢口政府敗落後,大批共產主義知識分子逃往上海,在外國租界尤其是法國租界的掩護下繼續祕密開展宣傳活動。政府嚴厲的制度激起了被驅逐的人們心中的怒火,也加深了「語絲」諸位成員對受苦受難者的同情。

正是在這樣的情形之下,左翼作家聯盟於1930年3月2日在上海成立,約有50名成員,其中著名的有:魯迅、郁達夫、田漢、錢杏邨、沈端先、馮乃超、蔣光慈、彭康、丁玲、龔冰廬、洪靈菲、胡也頻等。這些名字彙聚在一起,可以明顯看出,與其說這是一個由統一主張和相同傾向嚴密組織起來的團體,不如說是一個將若干思想趨向共同組織在一起的統一戰線,因此,不加以區分地給他們貼上「共產黨」的標籤,是不公正的。

聯盟為自己定下的目標是要研究他們各自任務當中的三個突出問題:1.藝術和馬克思文學的原則;2.世界文學,尤其是蘇聯文學(與「未名社」的宗旨相契合);3.文藝大眾化。

王哲甫為革命文學作出了一個定義,十分切合這場運動中一些作家的觀點,但並不為左聯作家普遍接受:「革命文學是循歷史進化的原則,隨著經濟社會的變遷,而產生的一種新的文學,以無產階級的思想與意識為它的內容,以無產階級的大眾生活為某些的對象,而能領導無產階級群眾向著最後的方向進行的文學。」(參同上,第85頁)

左聯的主要刊物有:《萌芽》、《拓荒者》、《現代小說》、《大眾藝術》、《世界文化》、《北斗》、《文學月報》等。

左聯成立的會議上,魯迅闡述了聯盟的指導性原則(《二心集》第49-58頁):聯盟必須和實際的社會鬥爭接觸。和以前置身事外的文學家和詩人的那種熱衷於沙龍社會主義截然相反,他們著意從今以後深入現實,切實理解革命的實際狀況。聯盟成員不應模仿上個世紀的社會主義者幻想烏托邦式的或浪漫主義的革命,用一個即將到來的人間天堂誘導受剝削的人們,用黑格爾式隱喻難以理解的語言來說就是:「合題,繼命題(資本主義壓迫者)和反命題(革命)而來」。在這個天堂裡,文學家和詩人都如神一般受到景仰。歷史證明,如此的美夢必然走向幻滅,走向絕望,走向廢墟和自毀。必須承認,革命是痛苦的,需要流血犧牲,即使勝利也不會有停頓。要繼續奮鬥,要為了共同的幸福而忍受痛苦,因為鬥爭是生命固有的屬性,永遠都是。

魯迅對聯盟的總體立場作了如下總結:我們想開展一次對帝國主義舊社會的鬥爭,一次全面、激烈、持久的鬥爭。我們將抗爭到底,永不投降,永不妥協,因為妥協會分散力量,妥協是失敗的開端。

聯盟的目標是用筆桿子傳播信念,培養作家有能力繼續廣為傳播這些信念,不管是通過原創作品還是通過譯著。

魯迅還說,1930年以前革命家們過分蘇維埃化了,他們盲目搬抄蘇聯模式,沒有結合中國社會的特殊現實(《二心集》第132頁)。而且,某些鼓動革命的人的私生活也和他們鼓吹的思想不符,他們不夠真誠。比如,成仿吾把革命比作持續的恐怖事件,主張最終勝利後應把所有反革命者趕下地獄,把非革命作家逐出社會、逐出文學界。魯迅說,這種恐怖主義應該受到譴責。革命的目的不是死亡,而是生活。(同上,第142頁)

在魯迅和朋友們的口中,這些吸收了蒲力汗諾夫、盧那卡爾斯基、克魯泡特金及其他人思想的理論,對1930年的中國來說是件新鮮事(《二心集》第74、113、137頁)。其實,1911年起便有些學者認同這些理論,李石曾從法國帶回了這個思想,在法國被叫做無政府主義。而這個思想,卻在1927年蘇聯史達林對托洛斯基取得政治性成功後再次提出,但或多或少結合了新的形勢;從那以後,這些理論便漸漸地重新傳到了中國。

有時,我們想要鑒別區分革命文學或者說無產階級文學,和同樣書寫受壓迫人民、專制、抵抗和暴亂的新寫實主義的小說。我們不願把它們完全混為一談,但總是能夠發現這兩場運動之間的一些相似點。陳勺水對新寫實主義的特點及其與左翼作家運動的相似點有著非常明確的判定(參陳勺水〈論新寫實主義〉和他發表在《樂群》第I卷第3號中的〈現代的世界左派文壇〉一文):

「第一種頂錯誤的見解,就是那些單把無產者對於有產者的怨恨和反抗的描寫,認為新寫實派的描寫……縱然描寫得怎樣活靈活現,也只不過能夠滿一些少年人的浪漫的心理,成一種煽動青年的宣傳物罷了。一般受難的大眾,絕不會受著如何的感激,得著怎樣的慰安,發現怎樣的光明。因為人生絕不是一種單以愛憎的感情為內容的東西。這樣的描寫,縱然他所根據的材料竟是一種事實,他在作品上的地位,也只算得是寫實的浪漫主義,不能稱為新寫實主義。」

「專描寫無產者生活的悲慘、痛苦、暗黑、醜惡等等方面的作品,也往往被人認為新寫實派的作品。這當然是錯誤的,如果這算得是新寫實派,那末,新寫實派早已發生於十九世紀了,因為,像左拉等自然主義者所描寫的窮苦人的暗黑面,實已達到了極高妙的程度!這種專描寫無產者受難的作品,只是帶著一種被動的性質,太過悲觀絕望,在事實上,和廿世紀的無產大眾的性格並不相符。」

「專門描寫一種自稱無產者,在作品當中,把他的主人公看成一個模範的無產人物,……描寫著一個理想的無產者。這種樂觀的作品,也許在提起無產者的興致和暗示無產者的應有性格上面,可以有一點用處,但是,卻無論如何,不能稱為新寫實派的作品,因為他明明太夢想了,太樂觀了,也和廿世紀的無產大眾的性格不符,大概只能稱為廣告派的作品罷。」

「有一種作家,專把無產運動理論上的公式,編入作品。……描寫一個外國資本家,他就生怕不能夠把一切罵倒帝國主義的名言妙論,都抬到這幾篇小說上去。……這種作品,已經有一個很好的名稱,叫做宣傳的文學,或傳單式的作品。……但是,總不應僭稱新寫實派的名義。」

「有一種作家,專門努力去暴露現社會的醜惡,特別注重去暴露帝國主義者、大銀行家、統治機關、軍事機關……等等的內幕(張恨水便屬於這一類)。……單是這樣,還算不得新寫實派的作品,因為他還不能夠扣住時代的精神,使一般大眾發生異常的感激,由感激當中發生情熱,由情熱發生活力。」

在新寫實主義最具特色的標識中,陳勺水指出,是站在社會的及集團的觀點上去描寫,而不是採用個人的及英雄的觀點。在他看來,這樣的態度,與現今的實情相符合,能夠抓住大眾的心理。他承認,作家應著眼於個體特徵的分析和描寫,但必須提醒,應該著眼於個體在社會團體的位置角度去描寫,而不應僅僅局限於個體自身。新寫實主義另一個特徵是,不單是描寫環境,並且一定要描寫意志活動,以期喚起無產大眾主動地起來轉變環境。新寫實派的作品不再出於他們表現出來的對於心裡描寫的興趣而單純描寫性格,而是作為描寫出社會的活力的一種方法;它不得把個人性格當作個人的東西描寫,而是把它看做湊成社會活力的一個分子;正因如此,新寫實派作品中可以沒有主要人物。

新寫實派的作品,還應該是富有情熱的,引得起大眾的美感的。這裡所謂美,不是指美學上所謂的美,或從來美術家藝術家所謂的美,因為那種美是普通大眾所不能領略的美。相反,這裡涉及的是一種情感,它能夠引領大眾增強社會幸福感。

新寫實派以真理和現實為基礎,絕不給夢想派留下任何餘地。他們唯一的理想,也是來自事實,可謂令人信服,重視當前的環境,並且是真正能夠實現的。一切不符合這些條件的理想,都是虛無的、有害的,必須予以否定。

一次次的政治事件阻礙了該流派發展和施行他們設計好的計畫。儘管1936年統一戰線的形成使他們獲得了一些言論的自由,然而他們的注意力和精力卻從此被戰爭文學這項艱巨任務所耗盡。

| FindBook |

|

有 1 項符合

原文 H.Van Bove的圖書 |

|

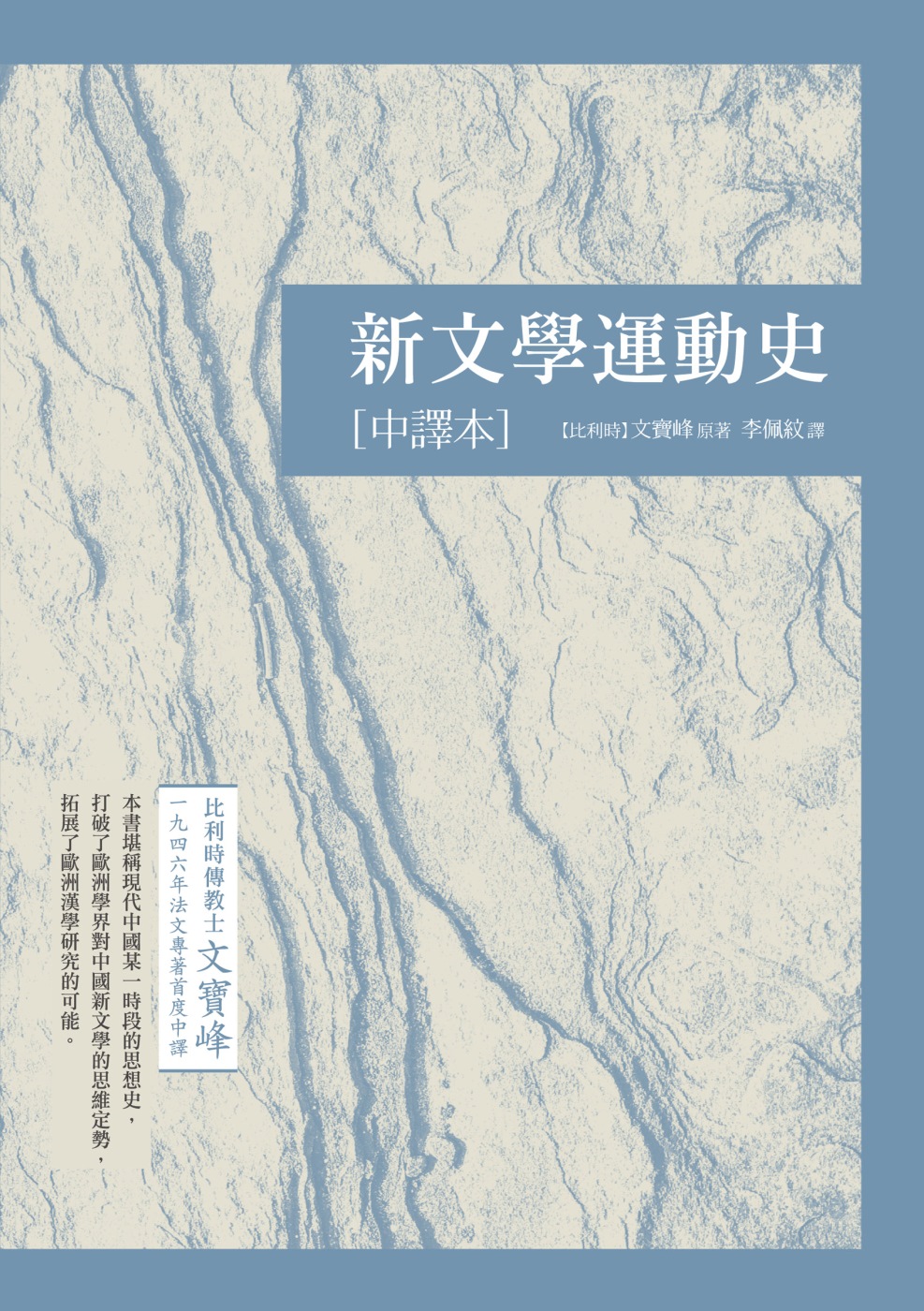

$ 217 ~ 279 | 新文學運動史(中譯本)

作者:原文 H.Van Bove / 譯者:李佩紋 出版社:秀威資訊 出版日期:2021-07-13 語言:繁體中文 規格:平裝 / 256頁 / 14.8 x 21 x 1.32 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:新文學運動史(中譯本)

比利時傳教士文寶峰撰寫的《新文學運動史》,可能是目前歐美學界最早一部相對完整地敘寫中國新文學誕生及初步演進的專門史著。作者從清末文壇說起,以思潮演進為線,以社團流派為面,以具體作家為點,展現中國現代文學從雛形到演進的史實,借助文學釐清中國如何跨入現代,又如何建構起現代中國的全新思想與精神形態。他關注的是現代中國國民所獨有的民族特性和現代中國的演進趨向。

作者簡介:

文寶峰(H.Van Boven),比利時人,曾在綏遠、北京一帶傳教,喜歡中國新文學。一九四四年,被日本侵略軍關進集中營後,他繼續閱讀新文學作品和有關書籍,用法文完成了《新文學運動史》(Histoire de La Litterature chinoise moderne),一九四六年作為「文藝批評叢書」的一種,由北平普愛堂印行。

譯者簡介:

李佩紋,華中科技大學哲學系博士,研究方向為法國現當代哲學,碩士畢業於武漢大學法語系,研究方向為法國語言文學與文化。現主要從事漢–法文學、哲學著作翻譯工作。參與翻譯校對並已出版的書籍:《哲學與政治之間謎一般的關係》、《可見者的交錯》、《論柏拉圖的政治家篇》。

章節試閱

十二、中國左翼作家聯盟和新寫實主義

1927年,時任廣州中山大學教授的成仿吾發表了一篇名為〈從文學革命到革命文學〉的文章,積極宣揚無產階級文學,希望由此開啟一場圍繞著「創造社」和「太陽社」開展的席捲中國文壇的文學運動。其宗旨是:「宣導革命文學,抵制個人主義,宣傳新寫實主義。」(參郭沫若〈革命與文學〉、何畏〈個人主義藝術的滅亡〉、穆木天〈寫實主義文學〉)但該團體的活動領域僅限於廣州。

在此期間,中國北方也發生了一場類似的運動,以魯迅和《語絲》為中心,反對「新月社」主要成員的「沙龍文學」和「象牙塔文學...

1927年,時任廣州中山大學教授的成仿吾發表了一篇名為〈從文學革命到革命文學〉的文章,積極宣揚無產階級文學,希望由此開啟一場圍繞著「創造社」和「太陽社」開展的席捲中國文壇的文學運動。其宗旨是:「宣導革命文學,抵制個人主義,宣傳新寫實主義。」(參郭沫若〈革命與文學〉、何畏〈個人主義藝術的滅亡〉、穆木天〈寫實主義文學〉)但該團體的活動領域僅限於廣州。

在此期間,中國北方也發生了一場類似的運動,以魯迅和《語絲》為中心,反對「新月社」主要成員的「沙龍文學」和「象牙塔文學...

顯示全部內容

推薦序

代序 文寶峰的《中國新文學史》

謝泳(廈門大學中文系教授)

我到廈大教了一門《中國現代文學史料概述》,明年我的講義會印出來。我的想法是讓學生能夠學會在已有的史料基礎上擴展出新史料。尋找材料,只要用功和方法得當,人人可以做到,至於如何研究這些新史料,就要看個人的才情了,那是天生的,學不會。我強調,我們做研究一定要以有知識增量為追求,凡做一項學術工作,總要加出一點東西來,哪怕是一點點。我感覺中國現代文學史料的史源還是非常豐富,只是能不能設法尋找的問題,我們的習慣是喜歡論述,而不願意尋找。

常風先生...

謝泳(廈門大學中文系教授)

我到廈大教了一門《中國現代文學史料概述》,明年我的講義會印出來。我的想法是讓學生能夠學會在已有的史料基礎上擴展出新史料。尋找材料,只要用功和方法得當,人人可以做到,至於如何研究這些新史料,就要看個人的才情了,那是天生的,學不會。我強調,我們做研究一定要以有知識增量為追求,凡做一項學術工作,總要加出一點東西來,哪怕是一點點。我感覺中國現代文學史料的史源還是非常豐富,只是能不能設法尋找的問題,我們的習慣是喜歡論述,而不願意尋找。

常風先生...

顯示全部內容

目錄

代序 文寶峰的《中國新文學史》/謝泳

前言

引言

一、桐城派對現代文學的影響

二、古文翻譯和早期古文文論

三、新文體的開端和白話小說的意義

四、採用過渡文體的初期小說、譯本和原著

五、新文學革命

(一)文字解放運動及其社會環境和領導人物

(二)胡適和陳獨秀的政治宣言

(三)反對和批評

(四)對胡適和陳獨秀作品的總體評價

(五)《新潮》雜誌:文藝復興

六、文學研究會

七、創造社

八、新月社

九、《語絲》團體

十、魯迅:其人其書

十一、未名社

十二、中國左翼作家聯盟和新寫實主義

十三、民族主義文學

十...

前言

引言

一、桐城派對現代文學的影響

二、古文翻譯和早期古文文論

三、新文體的開端和白話小說的意義

四、採用過渡文體的初期小說、譯本和原著

五、新文學革命

(一)文字解放運動及其社會環境和領導人物

(二)胡適和陳獨秀的政治宣言

(三)反對和批評

(四)對胡適和陳獨秀作品的總體評價

(五)《新潮》雜誌:文藝復興

六、文學研究會

七、創造社

八、新月社

九、《語絲》團體

十、魯迅:其人其書

十一、未名社

十二、中國左翼作家聯盟和新寫實主義

十三、民族主義文學

十...

顯示全部內容

|