〈羅什福爾:法國太平洋的家族浪漫史〉

在法國西部的羅什福爾(Rochefort),鎮上人家以窯瓦屋頂與百葉窗為特色,是大西洋沿岸一個迷人的省級城市,當年科爾貝(Jean-Baptiste Colbert) 特別將該地建設成造船重鎮,為法王路易十四的皇家海軍裝備纜繩,羅什福爾所沾染的海上輝煌一直延續到十九世紀,這要歸功於當地大量的操作工及裝配工,他們在鎮上的兵工廠裡經年累月地裁切金屬、組裝魚雷艇。假如說是羅什福爾塑造了法蘭西帝國,也許並不誇張,尤其是在歐洲的利益轉向遼闊無垠的遙遠太平洋之際,這有一部分可追溯到從鎮上發展出來的強大海軍與航海歷史。然而,打從十九世紀後期開始,許多羅什福爾居民更可爽快地提起鎮上某位英雄出少年的傑出孩子,直言他對於大洋世界的重要性:從綠樹夾道的主廣場,走進刷成白色的住宅區和市場巷弄裡,小說家兼海軍軍官皮耶.羅逖的家就在那裡,他本名朱利安.維奧(Julien Viaud)。羅逖以他一八七○年代描寫南美洲及復活節島、大溪地和太平洋的故事而聞名遐爾,一八八○年代他隨艦遊弋於印度支那附近海域,並登陸日本,於是又將東亞──法國稱之為大海洋中的土地──納入了他的敘事版圖。

在羅逖的創作中,法屬太平洋是一個愛的帝國。當路易斯.安東尼.布干維爾和德尼.狄德羅秉持十八世紀啟蒙運動遺緒,將大溪地塑造成一座華美的蠻荒天堂時,羅逖則勤於書寫並蒐集素材,為十九世紀後期歐洲帝國與世紀末文化世代創造出戲劇化的太平洋浪漫史。得道多助,羅逖背後有其堅實盟友與靈感繆斯──茱麗葉.亞當,他本著一八七○年代後歐洲資產階級民族主義的政治敏感度,改寫布干維爾的感性理想主義,講述海軍任務與四處留情的敘事,消融了愛情故事與帝國意識形態之間的界線,從而創造出一個浪漫的法屬太平洋。從大溪地到印度支那到日本,再到整個太平洋地區,羅逖筆下寫出了挑逗人心的故事,他們乘坐戰艦,於所到之處宣揚法國主權,吟誦異國情調的田園詩,描繪出歷任法國政權都曾投射於遠洋的海軍和海上力量的戰略與感性地理。

作為一位異國情調作家和水手(後來升任船長),羅逖是個表述十九世紀帝國乃一場愛情故事的理想人物。他成功地將帝國主義描述為一種家庭浪漫──為效命祖國,家中愛子變成軍中同袍的戲碼。像《羅逖的婚姻》這類以大溪地為背景的故事,主要描寫西方軍官因激情而難以自拔但又受責任所驅策,介於一種在情感和愛國主義之間的微妙平衡。同船水手之間的感情,以及與亞洲和大洋洲當地婦女的交好,都是引人入勝的情節的一部分,塑造出一個低調但又包羅萬象的愛情故事:〈親國之愛〉(l'amour de la patrie)。在「迎娶」玻里尼西亞「拉拉呼」公主的橋段中,羅逖不僅落實了他對新娘的渴望,還博得大溪地統治者波瑪蕾女王的青睞。

如同書名《羅逖的婚姻》所暗示,羅逖對愛情的追求與其說是建立在男性英雄的基礎上,不如說是有意識地關注角色、結盟與體制。羅逖是自己許多故事的主角,他把自己裝扮成一個永遠的追求者,而不是一個放蕩的冒險家。他對於自己有關帝國的描述十分敏感,在他最受歡迎的小說中,他描繪了對歐洲婚姻的態度以及對家庭感情的嘗試,這符合資產階級敏感的胃納;正如尖刻的散文家埃米爾.伯傑拉特(Émile Bergerat)在對法國情緣的研究中所說,「信條是……僅承認婚姻,也就是說,公開宣布並保證……在婚姻之外,沒有愛。」羅逖透過他布列塔尼小說 中的同命夫妻、莊嚴犧牲的「拉拉呼」公主,和賣淫的日本菊花夫人,運用婚姻的形式來緩和與粉飾殖民戰爭、不平等條約、被玩弄的情婦、和致命的傳染病所留下的遺憾。在融合帝國方面,他利用看似多情、身負使命的男人和誘人的女人的故事來吸引讀者,把尊重與情感放在殖民關係的核心──如同歐洲屯墾者、傳教士和整個太平洋地區的行政官員那樣,頌揚殖民家庭美德以及法國對屬地子民的熱愛。

────────

一八五○年,羅逖出生於羅什福爾,他在那裡度過了人生的幼年時期,後來他又回到此地,蓋了一座房子,在裡面收藏許多奇珍異寶,還有仿東方寶塔、廟宇、清真寺造型和中世紀寢閣風格的雅室──羅逖就是這樣從羅什福爾,把亞洲和太平洋變換成為文字。這位作家筆下的帝國主義和異國故事,與他在羅什福爾的老家有著如此強烈的聯繫,可謂意義重大。羅逖在巴黎一直過得不太舒服,對於法國政府的支持,也表現得十分淡漠(他稱這個政府是「可憐的雜貨店共和國女兒」),雖說他曾前往世界各地執行殖民任務,但終其一生,他仍寄情於法國故鄉。他那縱橫四海的「愛的帝國」牢牢根植在對於法國地方的鄉戀,尤其是他對自家帝國的諸多怨埋:共和國政府訂下的制度和政策對法國地方城鎮與村莊形成「內部殖民」的局面,加之以巴黎對大西洋沿岸等法國地方的侵占。

當共和政府首長茹費理(Jules Ferry) 和夏爾.德.肖塞斯.德.弗雷西內(Charles de Saulce de Freycinet)在一八八○年代推崇國家鐵路網、工業發展和義務基礎教育時,羅逖寫信給茱麗葉.亞當表達自己「對一切進步、思想和現代事物的恐懼」。羅逖自己的遠航,他的遠方帝國,都是一種為了抓住自己的過去的嘗試;從來不是出於地緣政治野心,且最終回歸到一個屬於家的空間:就像羅什福爾一樣的熟悉,兒時的他蒐集羽毛和貝殼、對這世界發夢的地方。他更喜歡與「在鄉下長大的人,在水手中長大的人,在漁夫兒子中長大的人」相處。而這個讓人熱愛、如今正在改變的法國,是一個他試圖透過海軍任務來保護其天真燦爛的地方,他想在國外找到他想像中的純真或原始的世界,讓他的家充滿了回憶童年的藝術品和手工藝品。這一切,連同他太平洋情婦的故事,都不是遙遠國度的紀念品,而是他自己漂泊一身的展現。他周身環繞在羅什福爾的收藏物中不停地寫著尋找愛的故事,吟誦著:「這無疑是因為,對某些已知事物的執著最終會欺瞞我們,使我們對自己的穩定和存在產生迷惑。」

在羅逖的情狀中,這場失敗的戰鬥——一種維護自己法國一角的憂鬱野心──取決於他在海外的帝國地位。在國內因巴黎殖民化所逸失的情感,也許可以透過在大海彼端的帝國中尋找回來。在一封寫給他著名女演員朋友莎拉.伯恩哈特(Sarah Bernhardt)的信中,羅逖非常滿意地描述自己接到海軍任務的命令,「重新展開生活與愛」的時刻到了,再次尋找「另一種生活,另一種友誼,另一個愛(un autre amour)」無論是作為收藏物品和徽章的場所,還是作為兒時夢想的原初之地,都成為異國情調的浪漫,而羅逖的羅什福爾就是他愛的帝國的核心。

────────

打從一八七○年代起,他開始把海軍航行中的見聞摘要投遞刊登在期刊和報紙上,在一八八○年代和一八九○年代隨船航行的大把時間裡,他在船上起草故事與小說。他的第一個故事,描寫土耳其情人的《阿齊亞德》(Aziyade),銷售並不理想,後來能夠再次發行大賣,都要多虧了讓他一舉成名的第二本書──大溪地愛情故事《羅逖的婚姻》。這本以玻里尼西亞為背景、敘述年輕海軍軍官與一位當地公主「結婚」(權宜安排)、富有田園詩風格的小說,很快就賣光了第一版,書中女主角「拉拉呼」佩戴的緞帶飾物一時之間掀起了一股流行熱潮,同時間該書還被改編成一齣有著海島少女扮相演員的甜美女聲歌劇。朱利安.維奧(即羅逖)來自一個信奉胡格諾教派(Huguenot)的家族,一直處於財務困頓之中,隨時擔心房子被拍賣查封而進不了家門。如今他還清了債務,準備成為皮耶.羅逖——他以自己書中的航海英雄為筆名。羅逖的傳奇是一個才華橫溢、受命運之神眷顧的故事,然而在更大成分上,其實是以異國情調和帝國為中心的商業與政治產物。

當時他的出版商「卡爾曼-利維」(Calmann-Levy)與令人敬畏的茱麗葉.亞當聯手創辦了《新評論》,在藝術、科學、政治及文學領域,和對手《兩個世界評論》(Revue des deux mondes)分庭抗禮,順勢造就了這位默默無聞但前途無量的作家崛起成為明日之星。在亞當與她的文學沙龍、連同《新評論》的大力支持下,羅逖的小說和遊記開始被連載,進而發展出廣大的閱讀群眾。他當下便感受到巴黎的文化魅力。亞當給他的「拉拉呼」故事取了個大眾熟悉的名字《羅逖的婚姻》,她與莫泊桑(Maupassant)、龔固爾(Goncourt)、布爾熱(Bourget)和都德(Daudet)等作家往來密切,這也幫助羅逖與文學界維持了良好關係,乃至最後成名。

亞當自詡為新才智的促進者,她的影響力籠罩在整個法國「美好年代」(Belle Époque) 直到世紀末。亞當這位強悍、迷人、長袖善舞的女性,是熱情激昂的資產階級共和黨人、知識分子和愛國者,在一八七九年時被人們稱呼為「法蘭西大人」(La Grande Francaise),到了一九一八年又被尊稱為「祖國的祖母」(Grandmother of la Patrie)。早年茱麗葉.亞當嫁給銀行家兼議員艾德蒙.亞當(Edmond Adam)時,她撰文反對皮耶-約瑟夫.普魯東(Pierre Joseph Prodohn) 哲學並與之展開論戰(她支持普魯東的社會主義論點,但反對他的反女性主義),亞當還與喬治.桑(George Sand)和維克托.雨果(Victor Hugo)等作家為伍,並應阿道夫.蒂耶斯(Adolphe Thiers)、萊昂.甘必大等昔日政敵的共同央請,開辦了一個熱鬧十足的共和黨人沙龍。民族主義者和帝國主義者在為法國尋求一種「高尚、好戰與庇護」的標誌時,已不再僅僅仰賴「瑪麗安娜」(Marianne) 的神話與象徵來表達他們對祖國的依戀。亞當的出現適時填補了這個角色。

從普法戰爭到第一次世界大戰,身為政治上雪恥主義者(復仇)的靈魂人物,亞當曾如此沉思默想,「四十四年來,我沒有一天忘記給心中古老的鐘上發條,它將為復仇的時刻發出鳴響。」她激勵法國道德與知識的復興,並支持在此情感上志同道合的作家。在一次與包括甘必大和格萊斯頓(Gladstone)等政要在內的晚宴上,她被要求說明她的《新評論》的目的,她回答道:「對抗俾斯麥,要求收復亞爾薩斯-洛林地區(Alsace-Lorraine),並從我們年輕作家的思想中剷除因國家戰敗而蒙上的沮喪陰影。」

十九世紀是法國小說家和散文作家人才輩出的偉大時代──雨果、斯湯達爾、喬治.桑、福樓拜(Flaubert)、大仲馬、巴爾札克──也包含特定領域的受眾,即文人群體,他們藉由書籍、短篇小說、散文、通俗報刊、沙龍和寫作獎,來形塑出著名的「民族」文學。亞當在各種應酬圈子裡如魚得水,經常應家族友人的邀請,與學界人士、記者和出版商共進晚餐,例如其中便有新聞界大亨埃米爾.德.吉拉丹(Emile de Girardin),當時他的《小日報》(Petit Journal)發行了將近一百萬份。文學工作是對民族國家的規畫與書寫,是一種文明的歷史和創造力的積累敘事。

亞當在《新評論》不僅只是個資助人,她也為自己保留一個定期專欄〈外交政策快報〉,發表她對德國、奧地利、英國、俄羅斯、希臘、匈牙利、中國和日本的觀察,闡述深具影響力的觀點(她常被認為有功於確保締結一八九四年的《法俄同盟條約》),她後來還曾發表對英國在埃及政策的詳細研究。在二十世紀之交,像亞當這種政治行動者以及文化品味創造者,又把注意力放到了一八七○年後歐洲的緊張局勢,並繼續致力塑造共和權力,尋找寫法國這個民族的作家,對羅逖而言,寫的則是帝國。

那麼,是什麼吸引了亞當,讓她為《新評論》選用大溪地的故事,從而開啟了羅逖的文學生涯呢?有關太平洋的蛛絲馬跡,其實可從查爾斯-維克托.克羅斯尼爾.德.瓦里格尼(Charles-Victor Crosnier de Varigny)──曾經擔任夏威夷王國第五代國王的財務大臣──的文章中取得,他的著作《在三明治群島的十四年》(Fourteen Years in the Sandwich Islands)就在普法戰爭之後不久出版。他在故事和回憶錄一開頭,便充滿歉意地寫道:「我不曉得大洋洲一個小王國的歷史,是否會引起人們的興趣,尤其此刻大家眼前已有這麼多難題要面對。有時我真有點懷疑。」然而,德.瓦里格尼繼續寫道:「我們越是對周圍的世界感到灰心,就越會求助於小說的魅力。」美麗的故事可以恢復一個受傷的文明;而對於亞當的民族主義文學計畫同樣包含這種消除「沮喪陰影」的想法,德.瓦里格尼則加上他自己的大洋洲啟迪:「一切困擾歐洲的問題都曾在這個小社會中遇到過,並且找出了解決之道。」在文章中,德.瓦里格尼再次提起島嶼之間的隔絕與單純,適可作為實驗、理想和渴望的微觀場所的經典看法。

《羅逖的婚姻》顯然並沒能為動盪的法國提供有用的政治解決方案,不過詩歌體強烈的娛樂效果本身就是一種意識形態投射。回顧起來,羅逖著實是個奇葩,方才能以他對巴黎、軟弱的共和政體,以及輝煌、浮華的浪漫和憂鬱漂泊的矛盾心態,在殖民地寫作和殖民政策上產生如此的效應。然而,也正是他從一八七○年代直至世紀之交,始終專注於感傷愛情故事,才使他成為亞當的理想人選。亞當在自己的《尚和帕斯卡》(Jean et Pascal)一書中,描寫一個法國女孩試圖贏得一名阿爾薩斯軍官的愛,甘必大直言這個故事象徵著亞當的人生哲學:「分析了兩種最崇高的、能擄獲人心的激情──愛情與愛國。」故事中,帕斯卡愛上了尚的妹妹──尚是他的朋友與戰友(「我的同袍」),但堅稱:「我不想愛,我不會愛……我嚴守分際,因為我以自己的肉體與靈魂為她許諾,我為法國流的血不夠多。……我發誓,我對法國的熱情使我宛如宗派狂熱分子。我的心被她的名字觸動,即便僅是唸一下,也幾乎就要從我胸口迸出,只因我熱愛她!」

尚試著告訴他朋友,愛國主義和「個人感情」不但不相悖,反而可以很容易地融合:「愛一位年輕法國女孩也愛法國難道不對嗎?」在亞當的早年著作《新婚夫妻之歌》(La Chanson des nouveaux époux)中,她筆下的英雄──同樣是軍官──對他的新婚妻子說:「我對祖國的崇拜是我存在的樣態;法國就是我的存在本質。唯有在她的驅策下我才行動,唯有透過她我才會愛。妳的形象在我眼中就是祖國的特徵,妳的美麗容顏是她的真實表情。我無法分清妳與她,我屬於妳也屬於她。」

在亞當的許多作品中,都以這種從個人、政治、軍事和婚姻迸發的熱愛,構建她民族主義敘事的主要理念。羅逖則以更高超的才華來表達相同理念,吸引讀者為帝國效力,然而卻更有魅力,更少說教。他寫了不少海軍軍官造訪殖民地的感性故事,在言語、景貌,當地風光和自己的珍貴情感等細節上盡情揮灑,但往往迴避殖民體制的現實。亞當宣揚一個激情十足的法蘭西民族,以及一種感性而文明的帝國理想。羅逖的帝國則被尋找愛的法國敘事,以及未實現的欲望所帶來的失落與悲劇所束縛。兩者的故事都掩蓋了從他們內心映射而出的暴力成分:亞當反德國的好戰愛國主義、羅逖那被描繪成景色秀麗的失落與哀愁的殖民主義。

(本文節錄自:第一章「羅什福爾:法國太平洋的家族浪漫史」)

| FindBook |

|

有 1 項符合

原文 Matt K. Matsud的圖書 |

|

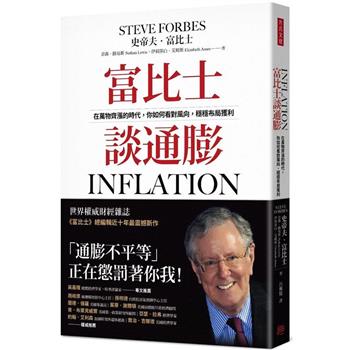

$ 308 ~ 450 | 愛的帝國:權力與誘惑,作為感官文本的「法屬太平洋」

作者:原文 Matt K. Matsud / 譯者:丁超 出版社:八旗文化 出版日期:2021-09-01 語言:繁體中文 規格:平裝 / 400頁 / 14.8 x 21 x 2.5 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版  共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:愛的帝國:權力與誘惑,作為感官文本的「法屬太平洋」

以愛之名,誓言在遼闊的太平洋世界打造一座「愛的帝國」──

當衝突的愛情成為歷史的敘事,他們的故事就像是寧靜共振波的交匯點,

就像無數歷史片段乘載著短暫洋流和海底深潮,向上湧動,向外擴散。

對法國人來說,太平洋的殖民地不需要歷史;

就算有,也必須是用「愛的故事」勾勒出來的帝國記憶!

=====================

█在法國人眼中,帝國主義是充滿激情與誘惑的愛情故事

法國作家斯湯達爾在他的經典之作《愛情論》(de l'amour)中指出,法國大革命之後的法國人在政治與情感的結合上獨樹一幟,「為『民族激情』的需求,奉獻了愛」。

很顯然地,法蘭西帝國主義者及思想家經常認為,自己對殖民地人民的「同化」乃是一種真心誠意的情感交流,完全不同於盎格魯-撒克遜人只會「剝削」殖民地。例如,法屬印度支那總督德.拉尼桑就曾說過:「鞏固法國在印度支那統治的最佳管道,是透過安撫而非衝突,是贏得人民的好感而非敵意。」法國人認為,帝國既是軍事戰略與文明使命,也是浪漫情懷與熱情想像。

「法國是一齣浪漫的戲劇,英國則是一本生硬的教科書」。法國人深信,法蘭西帝國與眾不同,有別於大英帝國冷酷殘暴的殖民統治,法國的殖民政策充滿熱情與感性,而「浪漫」更是成了政策本身;一言以蔽之,法國人要用「愛」來操作政治,最終讓「法國被世人所愛」!

█在太平洋諸島眼中,「愛的故事」卻是剝削、性與奴役

如何達到「讓法國被世人所愛」這個終極目標?法國殖民者的答案是:掌握敘事權──決定什麼該被記錄、什麼該被消失。殖民地人民不需要有歷史,就算有,也必須是用「愛的故事」勾勒出來的法蘭西帝國大事年表。於是,在官員筆下,太平洋的歷史成為寫滿評論與摘要資訊的檔案文件;在作家筆下,則成為異國戀情與兄弟情誼的浪漫故事。

例如年輕的法國軍官與大溪地公主的浪漫邂逅,海軍水手與日本妻子的淒美婚姻,乃至法國將軍孤拔對下屬的同袍之愛等,皆滿足了讀者對於法蘭西帝國的美好想像,卻在不知不覺中消融了愛情故事與帝國殖民之間的界線,遺忘了那些反對殖民霸權、以鮮血作為代價的起義抗爭。

關於法國在太平洋的故事,全是愛情與剝削、性關係和軍事力量的主題;而活躍於這些故事中的人物,包括了航行於南半球的島民和亞洲人、殖民地統治者、流動勞工、威武不屈的酋長、狂熱的天主教士、不幸的囚犯、貧窮的加勒比海和美洲勞工、條約口岸的妓女,以及驕傲的玻里尼西亞王族……這些人物共同組成並兌現了太平洋上的一個愛的帝國,他們被權力與情感糾纏不清的浪漫微妙地連結在一起。

█罕見以文學評論、文獻解析,還原法蘭西帝國在太平洋的歷史真相

從這些太平洋的故事中,我們清楚看到法蘭西帝國基本調性的特殊之處──那是對情欲想像、世俗吸引、民族和拉丁式友愛的一種好奇而又富有歷史性的立場。這樣的敘述,讓殖民地和領土變得具有吸引力且令人嚮往;而「帝國」的成分,存在於話語、情感、和啟蒙願景的範疇,例如法國作家夏多布里昂的流亡故事、航海家布干維爾眼中感性的「新賽瑟島」。

如果沒有這些文學及哲學範式,就無法說明十九世紀法蘭西帝國主義的浪漫性質;這麼說來,「帝國」中的「法屬」成分,正是由故事和未實現的占領野心怪異串聯後演變而來。

因此,馬特.松田透過文學作品的比較分析、檔案文獻的爬梳考證,還原歷史事件的原委,揭露法蘭西「愛的帝國」的實相與幻象,並且提醒讀者即使今日已是二十一世紀,但殖民主義的幽魂仍未散去,依舊徘徊蟄伏於亞太地區,蠢蠢欲動,就像他在書中所述:「只要大溪地在二十一世紀仍是法國領土,那些暴力壓迫的故事就永遠不會浮上檯面。」

推薦人

.吳錫德(淡江大學法文系榮譽教授)

.胡晴舫(作家、文化評論人)

國際好評

.「馬特.松田帶給我們迷人且文筆優美的簡潔敘事,透過文學和對檔案考證來推敲昔日的生活與記憶,探索法蘭西帝國經驗。這本書在極大程度上成功闡述了愛與欲望在帝國圖謀中的地位。即使是不同意松田觀點的讀者也可能被這部作品中極具啟發的思想所吸引。」

──約瑟.齊澤克(Joseph Zizek),《國際歷史評論》

.「《愛的帝國》發人深省,馬特.松田在歷史與文學方面做足了研究,說服力十足,以一種獨創方式來揭示熱帶浪漫對話和法屬太平洋帝國實行同化的兩者間那些糾纏不清的紛爭。他詰問,當殖民地統治者希望其屬民擁抱『祖國』時,法國作家怎麼還能歌頌南海諸島依舊純真快樂。他揭露了這種衝突矛盾所製造的『貌合神離的擁抱』。」

──大衛.查普爾(David Chappell),夏威夷大學榮譽教授

.「馬特.松田寫出勇敢而感性的歷史,顯露一個帝國的真實本性。從巴拿馬到印度支那,再到群島之海,法國跨越海洋的帝國野心看來總是與眾不同。《愛的帝國》會告訴我們原因。」

──格雷格.丹寧(Greg Dening),《海灘十字路(暫譯)》(Beach Crossings: Voyaging across Times, Cultures, and Self)作者

作者簡介:

馬特.松田(Matt K. Matsuda)

美國紐澤西州立羅格斯大學歷史系教授,研究領域為現代歐洲和亞太比較史。另著有《現代的記憶》(The Memory of the Modern)、《太平洋世界》(Pacific Worlds: A History of Seas, Peoples, and Cultures)、《太平洋歷史教學入門》(A Primer for Teaching Pacific Histories: Ten Design Principles)。

譯者簡介:

丁超

美國麻州大學碩士。美、加地區求學、工作、定居多年。曾任職企管顧問公司,現為自由譯者。譯有《旅館》(八旗出版)、《酒的科學》、《辣椒獵人的辛香探險》、《簡明大歷史》、《第二種不可能》等書,著有網路小說《民國童話》。

章節試閱

〈羅什福爾:法國太平洋的家族浪漫史〉

在法國西部的羅什福爾(Rochefort),鎮上人家以窯瓦屋頂與百葉窗為特色,是大西洋沿岸一個迷人的省級城市,當年科爾貝(Jean-Baptiste Colbert) 特別將該地建設成造船重鎮,為法王路易十四的皇家海軍裝備纜繩,羅什福爾所沾染的海上輝煌一直延續到十九世紀,這要歸功於當地大量的操作工及裝配工,他們在鎮上的兵工廠裡經年累月地裁切金屬、組裝魚雷艇。假如說是羅什福爾塑造了法蘭西帝國,也許並不誇張,尤其是在歐洲的利益轉向遼闊無垠的遙遠太平洋之際,這有一部分可追溯到從鎮上發展出來的強...

在法國西部的羅什福爾(Rochefort),鎮上人家以窯瓦屋頂與百葉窗為特色,是大西洋沿岸一個迷人的省級城市,當年科爾貝(Jean-Baptiste Colbert) 特別將該地建設成造船重鎮,為法王路易十四的皇家海軍裝備纜繩,羅什福爾所沾染的海上輝煌一直延續到十九世紀,這要歸功於當地大量的操作工及裝配工,他們在鎮上的兵工廠裡經年累月地裁切金屬、組裝魚雷艇。假如說是羅什福爾塑造了法蘭西帝國,也許並不誇張,尤其是在歐洲的利益轉向遼闊無垠的遙遠太平洋之際,這有一部分可追溯到從鎮上發展出來的強...

顯示全部內容

目錄

導 論

第一章∣羅什福爾:法國太平洋的家族浪漫史

第二章∣巴拿馬:地緣政治的欲望

第三章∣瓦利斯和富圖納群島:殉道與回憶

第四章∣社會群島:大溪地檔案

第五章∣新喀里多尼亞:愛的囚徒

第六章∣印度支那:廢墟的浪漫

第七章∣日本:菊花夫人的眼淚

後 記∣失落的大陸

謝 辭

參考文獻

第一章∣羅什福爾:法國太平洋的家族浪漫史

第二章∣巴拿馬:地緣政治的欲望

第三章∣瓦利斯和富圖納群島:殉道與回憶

第四章∣社會群島:大溪地檔案

第五章∣新喀里多尼亞:愛的囚徒

第六章∣印度支那:廢墟的浪漫

第七章∣日本:菊花夫人的眼淚

後 記∣失落的大陸

謝 辭

參考文獻

|