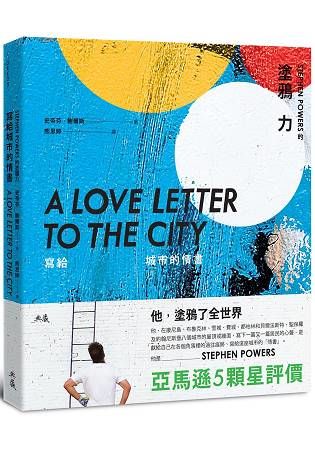

他,塗鴉了全世界!

從各城市的牆面到屋頂,

史帝芬.鮑爾斯(Stephen Powers)多彩的塗鴉會令你眼睛一亮。

而他走到哪,就會成為那個城市的一部份……

從各城市的牆面到屋頂,

史帝芬.鮑爾斯(Stephen Powers)多彩的塗鴉會令你眼睛一亮。

而他走到哪,就會成為那個城市的一部份……

「記住,有時候我們會受傷,有時候不會。

Remember, sometimes it hurts, sometimes it doesn’t.」

──「寫」在費城

這些句子初看像極了廣告詞,有如大字報版的手繪情書。塗鴉藝術家史帝芬.鮑爾斯將社區的交流語言及對話轉換為視覺的傳達,他和技術團隊與社區居民合作,以社區歷史與居民故事而產生的文字口號,在城市裡的屋頂、牆面上,真實並強烈地直率寫出居民對願景與夢想的聚焦。

塗鴉創作不限於畫像呈現、不只有抗議或搗蛋,這些出自在地生活者的祈願與經歷,一句句的文字話語,有如一封封寫給城市的情書,充滿了居民的愛與愁、生與逝。

本書集結了一個1990年代名叫ESPO的塗鴉客,現在的著名塗鴉藝術家:史帝芬.鮑爾斯,他所完成的大規模「寫給城市的情書」創作計畫。從康尼島、都柏林、貝爾法斯特、費城、雪城、聖保羅、布魯克林、約翰尼斯堡八座城市,到史蒂芬自身經營的ICY手繪招牌店故事。

《寫給城市的情書》所述說的,就像一場為社區,為居民發聲而創作、精彩傳記般的美妙歷程。

特別推薦

亞馬遜5顆星評價

【讀者好評推薦】

如果你對地方營造、社區發展、聚落參與、公共藝術、手繪廣告、塗鴉等有興趣,這本書絕對是你需要的,史蒂芬‧鮑爾斯具有鼓舞人心的力量!

由衷的享受史蒂芬‧鮑爾斯來自最本土的聲音!這是一扇打開公共藝術介入社區的窗,更是來自藝術學系與社會學相關科系應選讀的優良著作。

【台灣塗鴉藝術家推薦】

「你怎麼不去路上偷畫,畫塗鴉不就是這樣 ?」

我常被台灣藝術圈問到的一句話。

塗鴉被自己的反叛盛名所拖累,也同時讓人對它有狹隘誤解,脫下揮霍青春的形象,內層是豐富多元的文化載體。沒關係啦,就跟所有偏見ㄧ樣,知道的人就是知道,永遠不想了解的人就隨他吧。感謝Stephen Powers把他的故事寫下,感謝塗鴉帶領我們這群都市邊緣人,行過萬里路也走入人群,我也欠塗鴉ㄧ封情書。── 塗鴉藝術家 Candy Bird

誰說塗鴉淨是些看不懂的字體?塗鴉人的浪漫你懂嗎?── 當代塗鴉藝術家 Reach

共

共