作者序

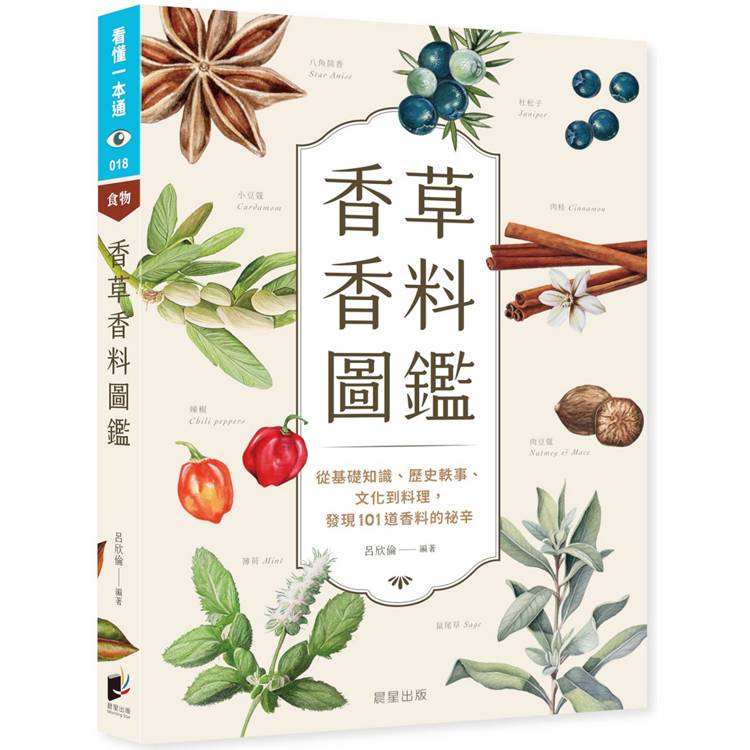

還記得2010年的夏天,我到波士頓念書外宿,當時的室友兼同窗是一名印度貴族,在她剛搬進公寓時,邀請我參觀她的房間,並詢問她的香料櫃配置是否得當。一罐罐的香料整齊排列的有如裝置藝術,由上至下佈滿了整個比人還高、還寬的書櫃。當時的我對香草、香料完全沒有概念,這就是我和它們的初次見面。

第一次看到如此壯觀的景象,我愣在櫃子前兩秒鐘之後,直覺地說了兩句話:「好漂亮呀!」「妳知道怎麼使用嗎?」

可愛的室友回答:「我也不知道怎麼使用,但我覺得每個家都應該要有一個這樣的櫃子!」

後來我們住在一起的時候,我常看她隨意地在料理中撒上一些香料,甚至在我感冒時,她和我另外一位印度好友都各憑直覺地使用香料調和成熱茶為我暖身,真摯的友誼成了我對香料的特殊記憶點,當時初嚐的印度料理與香料茶也一次又一次的衝擊我的味蕾,激發了我日後對香料的好奇心。

之後遇見了我的西班牙老公,也是我對料理認知的轉捩點,讓我的廚房從原本只有醬油、辣椒醬、麻油與鹽巴等台式家常,增添不少變化,甜紅椒粉、新鮮與乾燥的香菜、羅勒、迷迭香、薄荷、大蒜粉、乾辣椒與彩色胡椒罐等,也成為不可或缺的要角。我觀察到無論是印度好友們還是我的南歐伴侶,他們對於香草與香料的使用,是對家鄉的思念,是媽媽的味道,是隨手即興的,也是相當直覺的。

然而,在深入認識香草香料的過程中,發現它們遠比我所想像的要來的複雜及有趣,它不只是在料理上味覺與嗅覺的探索,背後更交織著複雜的科學、醫藥、歷史與文化,甚至包含了人類利用味覺的傳承,發展出酸、甜、苦、辣等認知,利用這些感受提醒下一個世代什麼是安全有益,又有什麼是危險需要避免—對於香草香料的喜好竟是一種生物的演化過程,是對大自然的學習,是上天造物養人的奧妙。

綜觀香草香料在飲食上的歷史,無論中西方,最原始的飲食習慣皆從生食開始,一直到人類已知用火後才開始熟食,到了青銅器時代進一步發展出燉煮與炒炸的料理技巧,但當時的料理大多保持在單調的口味。

而現在擔任調味要角的香草香料,在當時多被視為藥草、防腐劑等,功能性大於娛樂性,也有很大部分的香料被視為宗教上的必需品,利用它們的香氣來淨化身體,使人們可以與神更接近,或是因為它們能造成的迷幻效果而被穿鑿附會與靈界的連結,甚至因為它們防腐的功能而被當成是貴族及法老王的陪葬品。

在這樣的過程中,人類一點一滴地慢慢發掘香料在料理上的應用,聽起來或許有些驚人,但自從它們的魅力在料理上展開之後,除了提升飲食上的感官體驗,人們更為了這些香料開創了多條貿易路線,打通了東西方的交流。香料的貿易創造了無數的財富,強盛了國家的財力,威尼斯更因為香料貿易興盛了將近三世紀之久,對於香料的追求,更刺激遠航技術的發展,開啟了地理大發現與加速人口在全球的移動。

現在的香草香料在生產與貿易分布上仍擁有過去歷史的影子,但大多已經隨手可得,價格更平易近人,製程與管理上持續不斷的進步,一些國家和地區制定了更加嚴格的法規和標準,以確保香草香料的品質和安全性,並有助於長時間運輸與儲藏,讓無論是已經可以自動化採收的香草香料,還是持續依賴手工摘採的產品,都能獲得相當水準的品質保證。

這些措施也有助於消費者更好地了解產品的成分和來源,並促進了可持續和負責任的生產和供應鏈,台灣在香草香料市場上也持續不斷創新,從原住民祖先的智慧與漢方中學習與開發,獨特的香料在食文化中的創新屢屢讓人驚艷,若能藉此找出台灣在國際市場的定位與價值,這將會是令人樂見與期待的發展。

感謝晨星出版社給予我機會編著這本書,本書的內容除了我的經驗分享之外,同時以我所想要理解香草香料的角度,新增編修了許多故事與資訊,我希望這不只是一本介紹香草香料的工具書,而是富含趣味歷史、涉及科學人文,甚至能啟發人心,引導讀者進一步的去思考、探索甚至旅遊歷險,英文有句話說:「You are what you eat.」,狹義的解釋是「你的體態與健康狀態能直接反應出你日常生活的飲食習慣」,但我真心希望讀者們在閱讀過後,我們能讓「吃」這件事不再只停留於健康、美味上的記憶與讚嘆,更能一口口的感受背後的文化、故事與啟發,讓我們的「食」力與思考力再昇華。

共

共