| FindBook |

|

有 1 項符合

周傳鈴的圖書 |

|

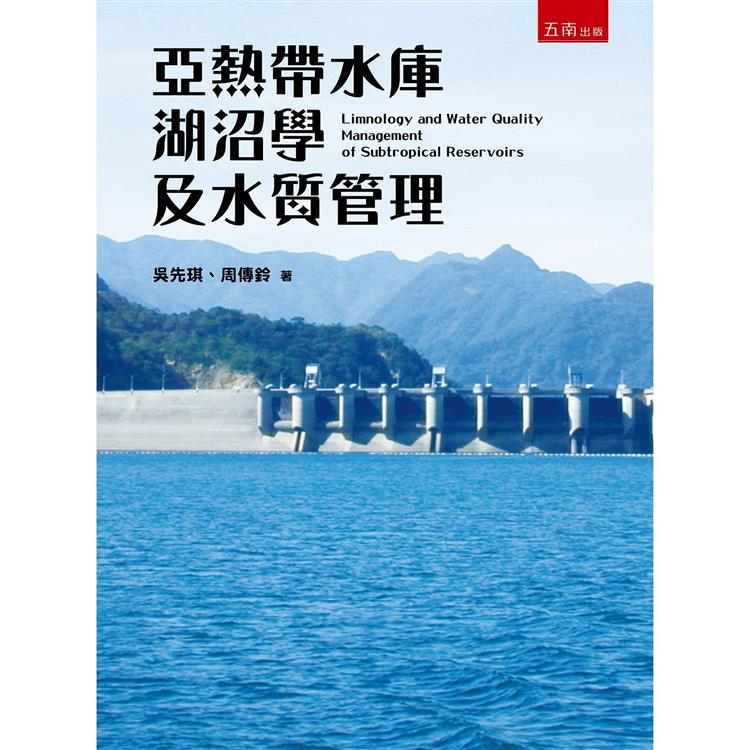

$ 553 ~ 665 | 亞熱帶水庫湖沼學及水質管理【金石堂、博客來熱銷】

作者:吳先琪、周傳鈴 出版社:五南圖書出版股份有限公司 出版日期:2023-10-25  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:亞熱帶水庫湖沼學及水質管理

內容簡介

這本書可以說是一本實用湖沼生態學。本書包含兩位作者多年來在水庫優養及生態系統管理的教學、研究及實地採樣調查所得到的許多珍貴數據、圖片,及創新的理論與生態管理技術。它由淺入深地介紹了湖庫生態的科學原理,並且分析各種保護湖泊生態、控制水庫優養、維護生態健康及多樣性的策略。本書內容結合科學及工程多個專業,兼具理論與實務,最適合學習生態學的學生做為跨領域研習材料、生態檢核及風險評估者做為篩選及評量的依據、水庫管理者做為選擇管理策略的參考、流域生態環境保護者做為評估及營造健康水環境的設計指引。世界各國均極度仰賴湖泊水庫來供給公共給水,本書之出版及流通,庶幾對維護湖庫生態及用水人的健康有些幫助。

作者介紹

作者簡介

吳先琪

國立臺灣大學農業化學學士、國立臺灣大學環境工程學研究所碩士、美國麻省理工學院土木環工博士,曾任國立臺灣大學環境工程學研究所副教授、教授、所長,現任該所名譽教授。多年來從事環境汙染物宿命、環境健康風險評估、土壤及地下水汙染防治、水庫及河口生態系統管理等之教學與研究,曾參與臺灣多座湖泊水庫之調查分析與優養改善工作。

周傳鈴

現任國立臺灣大學生態學與生物演化學研究所博士候選人及藻田生態有限公司負責人。長期從事水庫、溪流、河口和海洋等環境微藻形態分類與鑑定、矽藻的生物地理分布研究以及水質環境相關研究多年,參與無數湖泊與水庫之藻類生態調查,足跡遍及臺灣各高山湖泊、水庫及外蒙古湖泊。

吳先琪

國立臺灣大學農業化學學士、國立臺灣大學環境工程學研究所碩士、美國麻省理工學院土木環工博士,曾任國立臺灣大學環境工程學研究所副教授、教授、所長,現任該所名譽教授。多年來從事環境汙染物宿命、環境健康風險評估、土壤及地下水汙染防治、水庫及河口生態系統管理等之教學與研究,曾參與臺灣多座湖泊水庫之調查分析與優養改善工作。

周傳鈴

現任國立臺灣大學生態學與生物演化學研究所博士候選人及藻田生態有限公司負責人。長期從事水庫、溪流、河口和海洋等環境微藻形態分類與鑑定、矽藻的生物地理分布研究以及水質環境相關研究多年,參與無數湖泊與水庫之藻類生態調查,足跡遍及臺灣各高山湖泊、水庫及外蒙古湖泊。

目錄

序

第一部分 緒論

1. 亞熱帶水庫的現狀與問題

2. 湖泊與水庫的形成、種類與特性

第二部分 水文與物理性質變化

3. 水量平衡

4. 光與熱

5. 流動與混合

第三部分 水庫化學及微量元素之宿命

6. 酸鹼度、碳酸鹽、有機物及溶氧

7. 氮、磷、鐵、錳及其他成分

第四部分 藻類生態

8. 藻類生長

9. 水庫藻類生態

第五部分 水質管理

10. 集水區衝擊的管理

11. 水庫內優養控制

12. 生態系統模擬與水質管理方案評估

第一部分 緒論

1. 亞熱帶水庫的現狀與問題

2. 湖泊與水庫的形成、種類與特性

第二部分 水文與物理性質變化

3. 水量平衡

4. 光與熱

5. 流動與混合

第三部分 水庫化學及微量元素之宿命

6. 酸鹼度、碳酸鹽、有機物及溶氧

7. 氮、磷、鐵、錳及其他成分

第四部分 藻類生態

8. 藻類生長

9. 水庫藻類生態

第五部分 水質管理

10. 集水區衝擊的管理

11. 水庫內優養控制

12. 生態系統模擬與水質管理方案評估

序

序

遠古人類為灌溉而開始興建水庫。時至今日興建水庫的需求方興未艾,吾人還要水庫能發揮發電、觀光、休憩、養殖、垂釣、水上活動、航運、生態保育等多種功能。對於如此眾多的水庫,要如何以最經濟有效的方法,確保其水量與水質達到其使用目的,是關係現代人生存的大問題。

一個水庫是一個複雜的生態系統,它被水岸、人工壩體、底泥以及集水區包圍,不斷受到日照、熱、風、水流等外力影響,內部還有各種混合作用、化學反應及生物作用等持續進行。要選擇適當的方案來控制水質,管理者需要具備跨領域的物理、化學及生物等基本科學知識,及預測各方案下水質變化的能力。

筆者編撰本書的目的是將過去我們的研究團隊及前人的研究心得加以整理,提供與湖庫生態系統有關的基本理論及水質管理規劃需要的決策工具,給湖泊水庫及集水區營運管理人員、水庫設計及制定操作規範的規劃設計工程師、公共給水管理人員、湖泊水質及生態科學家、大學相關科系之教授與學生參考。

過去對於藻類生長或是優養成因多數偏重以生長所需的化學因子來分析,而常忽略水體的物理性狀亦是影響水庫生態系統非常重要的因素。筆者的研究團隊曾發現:在亞熱帶水庫中水體形成溫度分層是讓微囊藻(Microcystis spp.)較其他藻種容易取得優勢的原因。2009年台灣基隆市新山水庫爆發微囊藻藻華。此水庫是一個離槽(off-channel)水庫,主要水源是鄰近的基隆河。筆者建議新山水庫管理當局在水體明顯分層時,不要讓河水從水庫上層進入,而採用最深的進水口引進河水,如此可使營養鹽濃度較庫水為高的基隆河水在深水層(hypolimnion)中被稀釋冷卻而擴散,不會進到水表光照層(euphotic zone),阻止藻類吸收利用河水的營養鹽類。新山水庫當局採用此方法後,未再爆發過類似之嚴重藻華事件。所以本書一開始第二部分的第3章及第4章,就介紹水庫的物理性質及各種影響生物生長的因子,包括能量的傳遞、光線的穿透、密度的空間變化等。第5章則是討論水的流動及物質的混合。

當然各種地質化學程序及微量元素的宿命也很重要。第三部分內的第6章討論水中的主要成分,如有機物、溶氧、及碳酸鹽等。這些水化學的主要角色,影響水中的緩衝能力、pH及氧化還原電位,這些又影響許多化學物質的變化。了解這些因素之後,我們更能掌握化學物種的分布及其對於生物的有效性。第7章討論微量化學物質,包括控制藻類生長的氮磷等營養鹽類,特別強調營養鹽種類的分布(例如總磷包括正磷酸鹽、溶解性有機磷及顆粒性磷等,各有不同之比例與其生物有效性),同時也介紹一些簡單的水質模式,可幫助讀者解釋及預測水中物質濃度的變化。

第四部分是對於水庫藻類生態的討論,其中第8章介紹藻類的生長,第9章介紹水庫整個生態系統。優養問題在表面上是浮游植物造成的,其實浮游植物是與水庫中各種動植物相互影響的,甚至受到整個水庫的物理因素及化學因素,也就是整個生態系統的控制。了解這些控制藻類生長的因子,可以幫助我們掌握優養的成因,或許可以改善優養的問題。

第五部分包括各種水庫水質管理的策略與工具的介紹。由於汙染源的管理是控制優養最根本的方法,所以第10章介紹集水區管理的各種策略,包括結構性的方法及非結構性的方法。第11章則介紹水庫內的優養控制方法,包括常用的曝氣攪拌及疏濬等,以及近年來發展深層純氧曝氣等方法。第12章介紹建立藻類生態模式的方法,包括了適用於不同複雜度的一些數學模式及其應用的例子。這些模式可以幫助我們預測營養鹽輸入量、預警藻華的生成、分析進出水方式及水質對藻類濃度的影響、分析各種集水區及水庫管理措施的成效。

本書得以產生,要感謝從事湖庫優養研究的過程中許多先進的引領及指導。開始研究水庫優養是由台大環工所駱尚廉教授邀請參與環保署的甘泉計畫開始。中研院吳俊宗博士團隊在許多研究中給予藻類分類及生長方面的專業指導,台大土木系郭振泰教授指導我們模式預測上的問題,台大環工所曾四恭教授給我們機會去嘉義蘭潭水庫開始研究優養整治方案,還有許多學者提供不同的專業協助。要感謝各水庫管理單位在研究水庫過程大力協助,包括台灣自來水公司、水利署、台北翡翠水庫管理局、台灣電力公司、各地區農田水利會及許多水庫管理同仁,使我們能夠有許多寶貴的調查數據來掌握亞熱帶水庫的特性。感謝四次赴蒙古湖泊研究時,仰仗蒙古科技大學Ulaanbaatar教授團隊及Ugii湖的生態教育與研究中心及各湖泊管理單位的全力協助,讓我們獲得極難得的數據與經驗,印證夏天蒙古的溫度分層湖泊的優勢藻也會跟亞熱帶水庫一樣是微囊藻。最要感謝的還有台大環工所環境汙染物宿命研究室的所有學生,還有藻田工作室的同仁,他們幫忙採樣、分析水樣、參與研究。若沒有他們的幫忙,就不會有本書中很多珍貴的第一手研究成果。

撰寫本書過程中筆者最大的收穫是對於生態的道有了更深的體認。筆者過去始終無法用「食物網」、「相互競爭」、「壓力與回應」等原理來解釋所看到的藻類生態的現象。但是在接近完成本書的時刻,反而體認到,自然環境在時間與空間中的變異,即不均勻性,產生無數動態的最適生態棲位(niche)。其實生物各自尋找其最適生態棲位,然後分工合作將宇宙來的能量,迅速有效地以物質及不同之能量形式在生態系統中流通、轉變、消散,以熱能回歸宇宙虛空。生態系統的道是「分工合作」,而不是「適者生存」、「優勝劣敗」。

用這種角度來看優養問題,把藻類的優養看做是一種物質的累積,就可以知道生態系統中可能哪一個環節阻塞了,或是某個生態棲位缺少物種去運作(例如缺少消費者或是氧氣)。想辦法讓這個環節運作,質量與能量流動的通路暢通了,才能讓生態系統健康有效率。

水庫生態無比複雜,其水質管理牽涉的各種專業何其眾多,筆者在編撰本書時雖已儘量謹慎,但是仍難免有疏漏及錯誤之處。筆者在此誠摯祈求本書的讀者能原諒筆者的疏漏,並能給予寶貴的指正。

遠古人類為灌溉而開始興建水庫。時至今日興建水庫的需求方興未艾,吾人還要水庫能發揮發電、觀光、休憩、養殖、垂釣、水上活動、航運、生態保育等多種功能。對於如此眾多的水庫,要如何以最經濟有效的方法,確保其水量與水質達到其使用目的,是關係現代人生存的大問題。

一個水庫是一個複雜的生態系統,它被水岸、人工壩體、底泥以及集水區包圍,不斷受到日照、熱、風、水流等外力影響,內部還有各種混合作用、化學反應及生物作用等持續進行。要選擇適當的方案來控制水質,管理者需要具備跨領域的物理、化學及生物等基本科學知識,及預測各方案下水質變化的能力。

筆者編撰本書的目的是將過去我們的研究團隊及前人的研究心得加以整理,提供與湖庫生態系統有關的基本理論及水質管理規劃需要的決策工具,給湖泊水庫及集水區營運管理人員、水庫設計及制定操作規範的規劃設計工程師、公共給水管理人員、湖泊水質及生態科學家、大學相關科系之教授與學生參考。

過去對於藻類生長或是優養成因多數偏重以生長所需的化學因子來分析,而常忽略水體的物理性狀亦是影響水庫生態系統非常重要的因素。筆者的研究團隊曾發現:在亞熱帶水庫中水體形成溫度分層是讓微囊藻(Microcystis spp.)較其他藻種容易取得優勢的原因。2009年台灣基隆市新山水庫爆發微囊藻藻華。此水庫是一個離槽(off-channel)水庫,主要水源是鄰近的基隆河。筆者建議新山水庫管理當局在水體明顯分層時,不要讓河水從水庫上層進入,而採用最深的進水口引進河水,如此可使營養鹽濃度較庫水為高的基隆河水在深水層(hypolimnion)中被稀釋冷卻而擴散,不會進到水表光照層(euphotic zone),阻止藻類吸收利用河水的營養鹽類。新山水庫當局採用此方法後,未再爆發過類似之嚴重藻華事件。所以本書一開始第二部分的第3章及第4章,就介紹水庫的物理性質及各種影響生物生長的因子,包括能量的傳遞、光線的穿透、密度的空間變化等。第5章則是討論水的流動及物質的混合。

當然各種地質化學程序及微量元素的宿命也很重要。第三部分內的第6章討論水中的主要成分,如有機物、溶氧、及碳酸鹽等。這些水化學的主要角色,影響水中的緩衝能力、pH及氧化還原電位,這些又影響許多化學物質的變化。了解這些因素之後,我們更能掌握化學物種的分布及其對於生物的有效性。第7章討論微量化學物質,包括控制藻類生長的氮磷等營養鹽類,特別強調營養鹽種類的分布(例如總磷包括正磷酸鹽、溶解性有機磷及顆粒性磷等,各有不同之比例與其生物有效性),同時也介紹一些簡單的水質模式,可幫助讀者解釋及預測水中物質濃度的變化。

第四部分是對於水庫藻類生態的討論,其中第8章介紹藻類的生長,第9章介紹水庫整個生態系統。優養問題在表面上是浮游植物造成的,其實浮游植物是與水庫中各種動植物相互影響的,甚至受到整個水庫的物理因素及化學因素,也就是整個生態系統的控制。了解這些控制藻類生長的因子,可以幫助我們掌握優養的成因,或許可以改善優養的問題。

第五部分包括各種水庫水質管理的策略與工具的介紹。由於汙染源的管理是控制優養最根本的方法,所以第10章介紹集水區管理的各種策略,包括結構性的方法及非結構性的方法。第11章則介紹水庫內的優養控制方法,包括常用的曝氣攪拌及疏濬等,以及近年來發展深層純氧曝氣等方法。第12章介紹建立藻類生態模式的方法,包括了適用於不同複雜度的一些數學模式及其應用的例子。這些模式可以幫助我們預測營養鹽輸入量、預警藻華的生成、分析進出水方式及水質對藻類濃度的影響、分析各種集水區及水庫管理措施的成效。

本書得以產生,要感謝從事湖庫優養研究的過程中許多先進的引領及指導。開始研究水庫優養是由台大環工所駱尚廉教授邀請參與環保署的甘泉計畫開始。中研院吳俊宗博士團隊在許多研究中給予藻類分類及生長方面的專業指導,台大土木系郭振泰教授指導我們模式預測上的問題,台大環工所曾四恭教授給我們機會去嘉義蘭潭水庫開始研究優養整治方案,還有許多學者提供不同的專業協助。要感謝各水庫管理單位在研究水庫過程大力協助,包括台灣自來水公司、水利署、台北翡翠水庫管理局、台灣電力公司、各地區農田水利會及許多水庫管理同仁,使我們能夠有許多寶貴的調查數據來掌握亞熱帶水庫的特性。感謝四次赴蒙古湖泊研究時,仰仗蒙古科技大學Ulaanbaatar教授團隊及Ugii湖的生態教育與研究中心及各湖泊管理單位的全力協助,讓我們獲得極難得的數據與經驗,印證夏天蒙古的溫度分層湖泊的優勢藻也會跟亞熱帶水庫一樣是微囊藻。最要感謝的還有台大環工所環境汙染物宿命研究室的所有學生,還有藻田工作室的同仁,他們幫忙採樣、分析水樣、參與研究。若沒有他們的幫忙,就不會有本書中很多珍貴的第一手研究成果。

撰寫本書過程中筆者最大的收穫是對於生態的道有了更深的體認。筆者過去始終無法用「食物網」、「相互競爭」、「壓力與回應」等原理來解釋所看到的藻類生態的現象。但是在接近完成本書的時刻,反而體認到,自然環境在時間與空間中的變異,即不均勻性,產生無數動態的最適生態棲位(niche)。其實生物各自尋找其最適生態棲位,然後分工合作將宇宙來的能量,迅速有效地以物質及不同之能量形式在生態系統中流通、轉變、消散,以熱能回歸宇宙虛空。生態系統的道是「分工合作」,而不是「適者生存」、「優勝劣敗」。

用這種角度來看優養問題,把藻類的優養看做是一種物質的累積,就可以知道生態系統中可能哪一個環節阻塞了,或是某個生態棲位缺少物種去運作(例如缺少消費者或是氧氣)。想辦法讓這個環節運作,質量與能量流動的通路暢通了,才能讓生態系統健康有效率。

水庫生態無比複雜,其水質管理牽涉的各種專業何其眾多,筆者在編撰本書時雖已儘量謹慎,但是仍難免有疏漏及錯誤之處。筆者在此誠摯祈求本書的讀者能原諒筆者的疏漏,並能給予寶貴的指正。

|