自序

一本寫給戶外人的書

每個人和山的緣分不盡相同,山頂只有一個,人的故事卻有無限個,更別說臺灣還是世界上山岳密度數一數二的「山之島」呢?我曾詢問母親她年輕時有沒有爬山,她說大學時有走過五、六年級生皆知的溪阿縱走,但卻是被「騙」上去的,實際上她一毫無經驗,二毫無裝備,過程可說是跌跌撞撞。就我聽來,反倒懷疑當時邀請她的登山社學長是否別有居心?總之,媽媽雖然當年追求者眾,個性卻出奇地固執,全程不願意接受任何幫助,不然我爸可能換人當了也說不定?有趣的一點來了,如果同樣的故事放到現代的社交網路上,這位學長恐怕會被批得體無完膚,因為他不考慮新手的安危,出了山難他又該如何交代呢?

登山健行活動普遍流行於當時的年輕人之中,社團發展可說是風起雲湧。然而時序推演到了我讀大學的時候,大概是四十年後,世局卻變得相當不一樣。剛升大二的時候,我偶然經過學生社團的聯合召募活動,看到一幅令我駐足嚮往不已的登山社海報──幾位背著大背包的人,成單一縱隊走在藍天白雲之下、廣闊草原之上,下方的廣告詞依稀記得是「我們在畫中行走」。但我考慮到系上繁重的學業和熱愛的籃球,當下並未回應山的呼喚,轉身離去。攤位空無一人,桌面上只擺著一張寥寥數人簽名的表格,和一支缺了筆蓋的原子筆。

大學畢業,進入社會工作數年之後,一來趨於穩定的生活使人感到無聊,二來受到當時流行的「臺灣人一生一定要做的三件事」感召,使我再也壓抑不住衝動。但我面臨的情況,卻和我母親的年代大不相同了!不只親朋好友無一在登山,網路上找到的商業隊伍也毫無任何認證可言。國家公園和林務局的網站上,絕口不提這類業者的資訊,一團的風評如何,得靠自己的力量耐心爬文,而且還不保證能找到有用的資訊。最後,我選擇了狀似規模甚大的商業嚮導公司,然後等待了整整一年才抽到排雲山莊的舖位,在二○一五年一月一個冰冷、晴朗的早晨,登上了臺灣第一高峰──玉山。

這整趟從山下到上山的心路歷程,讓我開了眼界。一是臺灣的山真是太美了,二是竟然抽籤等了一年才上來,三是為何登山的夥伴這麼難找,四是我──人生首次登百岳的菜鳥──竟然在途中意外受到指派,擔任了押隊的「臨時嚮導」。原來因為客戶人數眾多,加上大多未曾在三千公尺以上登山,導致隔日登頂途中狀況百出:不只隊伍越拖越長,部分團員頭暈不適在路旁嘔吐,還有一位先生因為背了過重的攝影器材,舉步維艱,一位嚮導見狀只能跟著行走。三個嚮導,三十多人的大團,到後來竟然分裂為許多各自為政的小隊,只有一位在前帶路,其餘兩位忙著照顧落隊的客戶,被迫押隊的我在隊尾目睹這一切,心裡一半是哭笑不得,另一半則擔心自己是否能趕在日出前登頂。幸好最終我壓線通過,順利地觀賞到雲海上日出的壯闊場面,但排隊跟主峰石碑拍照的過程可冷得我直打哆嗦!

回家之後,我開始思索這一切的現象是從何而來,以及是否還有許多人跟我一樣,碰上一模一樣的狀況呢?我心裡暫時沒有任何答案。但就像是登山一樣,隨著我燃起對山的熱愛,足跡逐漸遍布各地的山徑步道、遇上了形形色色的人、聽到千奇百怪的故事、瀏覽無數網路上反覆的爭論,我穩步爬升,致力讀山、讀人和讀史,所見到的風景益發寬闊。現在,雖然還不知道終點在何方,我想我準備好解答一部分的問題了。只不過如果我向你預告接下來的內容,你一定會大吃一驚,問題的源頭並非臺灣的政策與體制,竟然可以一路回溯傳說中摩西分開紅海的年代!

準備好來一場跨越古今中外的人與自然關係之旅了嗎?讓我們開始吧。

Part 1 西方的山與荒野

約莫是一九七○年代中期開始,西方的環境保護運動逐漸片段地傳入臺灣公眾的可見範圍,很多人都還記得海洋生物學家瑞秋.卡森(Rachael Carson)寫的《寂靜的春天》(Silent Spring),是多麼地兼具人文關懷和科學素養,令人不得不正襟危坐面對我們環境中的公害問題。其後韓韓、馬以工的《我們只有一個地球》專欄,更是在一九八○年代捲起一波臺灣的環保啟蒙運動,於是有更多飄洋過海來臺的名字和理念一一出現,比如美國生態學家李奧帕德(Aldo Leopold)的土地倫理和思想家梭羅(Henry David Thoreau)的公民不服從等,其影響力之巨大深遠,一直到現在都可以在各式各樣的本土著作中找到他們的影蹤。

但我並不是一位環保運動份子,也不是自然寫作作家,而是一位戶外活動愛好者,尤其喜歡登山。這些名字對我來說卻也不陌生,是為什麼呢?許多人在看待來自西方的著作時,往往都太過看重論述之中的實用面和知識面,以致忽略了很重要的一點:他們也都是戶外活動的愛好者!正是秉持著這一份以戶外活動栽培而成的愛,這些文武雙全的思想家才能接力建構出一套席捲全球的環境哲學。換句話說,是因為先有鼓勵人們走入戶外的思潮和文化,才會產生我們所見的現代環保運動。然而這般的思潮與文化是如何演進而成的呢?我們臺灣人該如何從中借鏡呢?這就是本書想要解答的終極問題──人與自然的關係的進化史。

但我骨子裡仍是一位登山者,所以會花不少篇幅介紹西方的登山運動,畢竟近代人與自然的關係,幾乎都是由實地走訪現場的人獨領風騷,而登山運動是裡面最引人注目的一環。臺灣是一個多山的小型海島,約有七十%的土地皆被歸為山區,超過三千公尺的高山密度更是驚人,稱為「山之島」一點也不為過,但由於精神思想、社會變遷、科技文明、歷史人文、自然環境、政策體制上的先天差異,我們的登山運動具有完全不同的風貌。散落於喜馬拉雅山脈的八千公尺以上巨峰,毫無疑問是最引人矚目的舞台,許多國際上最暢銷的山岳讀物,亦來自這個空氣稀薄的死亡地帶(death zone),例如改編成電影的《聖母峰之死》(Into Thin Air);然而臺灣因地處亞熱帶的緣故,高山降雪量不穩定,別說是高聳入雲的喜馬拉雅山脈,就算是西方登山運動的搖籃──阿爾卑斯山脈──也因為擁有冰、雪、岩的先天環境條件,對我們形成一道認知的障礙。

若是望向位於溫帶的日本,雖然我們同樣是山多平地少的海島,日本人卻得利於明治維新造就的富強、穩定的降雪量和引入甚早的西方登山運動,也成功於世界登山史中占有一席之地。曾受傳統登山大國英國統治的香港,即區分了「行山」和「攀山」的差異,前者的行程主體純倚賴雙腳行走,後者卻是需要四肢並用和技術裝備的攀登;反觀臺灣,由於登山理論的建構與傳播僅限於一小群民間愛好者,登山、爬山、健行、攀登、攀爬等詞長年處於混用的狀態,頗為容易引發誤會。本書的另一個使命,就是以文化的角度切入西方登山運動並與臺灣互相比較,嘗試找到一個建構臺灣新戶外文化的方法。

另一個展望西方的理由,是因為臺灣山域有許多引自國外的概念與體制,比如說家喻戶曉的百岳、國家公園、國家森林遊樂區、自然保留區等,但民眾卻不甚瞭解是什麼樣的西方思潮創造了這些體制,讓制度文化反過來影響了精神文化,倒果為因。這其中最大的弊端,就是我國不似自然形成制度的西方國家一般,藉著關注環境的輿論力量來持續改革體制,讓橫向移植的結果陷入「先求有,無人求好」的窘境。不只是環境政策如此,直到二○一九年「山林開放」的政策實施之後,中央政府才開始以積極管理作為取代戒嚴時期的封山封海,即可見一斑。

我相信大家透過這場歷史之旅,一定能發現喜愛山、熱愛自然的心是古今共通、不分中西的存在,而相互比較異同的結果,也能讓我們以更宏觀的視野看待我們的寶島山林,不只是增廣見聞,也能從西方經驗中看到一個與眾不同的臺灣。

雖然乍聽之下有些無聊,但如果我跟你說,許多我們現在所見的臺灣環境政策問題,其實都可以回溯到《舊約聖經•出埃及記》中倉皇逃亡的古希伯來人和分紅海的摩西?許多課本裡提到的西方先哲,甚至是移民美國東岸新英格蘭地區的清教徒,也都和土地倫理、公民不服從等概念息息相關?原來西方登山運動和工業革命脫不了關係,但源頭卻不是積雪的阿爾卑斯山脈,而是仕紳在英國鄉間的詩人漫步,和求知若渴的博物學家?我們臺灣的原住民族常跟保育體系格格不入,其實遠因是美國文人墨客對荒野的浪漫想像?是的,一點也不誇張,正是如此!殖民主義和全球化對臺灣的影響,第一眼給人的印象都是浩蕩混濁的江洋,但我相信透過本書抽絲剝繭的溯源,最終大家都能得到一份身處清幽的高山溪谷,望著涓滴細流自岩縫中溢出的爽快。

1 城市、田園、荒野:西方與自然的關係

大家可能會覺得奇怪,我第一個要介紹的居然不是山,而是平地?無聊的平地有什麼好談?事實上,論及西方登山活動的根源,廣義來說並不是始於冰雪覆蓋的群峰,而是始於都市近郊的原野和丘陵,和西方人對原始自然環境的態度轉變。從現代人的角度來看,這樣想可能有些奇怪:徜徉於美好的大自然,難道不是老生常談嗎?不只是西方文明史,甚至從更早期的部落社會起計,未開化的荒野和人類文明長期處於勢不兩立的狀態,一個是險惡、龐大、無法控制的自然力,另一個卻是提供安全、庇護和穩定糧食的來源,讓自然成為文明必須征服、馴化的敵人。若不是如此,原始的人類社會即沒有安身立命的所在。

試著想像我們是先民的一員,必須辛勤耕作、狩獵、採集才能維持生計,中世紀前歐陸廣泛、幽深、充滿未知的森林,相對於受到包圍的人類聚落,構成了心理上的威脅。諸多古老民間傳說中,食人魔(ogre)、狼人(werewolf)等皆是駭人的怪物,大家在奇幻小說或電影中常見的山怪(troll),即來自於北歐的民間故事,相傳是路西法(Lucifer)的追隨者被逐出天堂時,一部分落於森林後化身而成的怪物。

即使古希臘、羅馬古典文學中不缺對自然的禮讚,但背景卻是拓墾後的田園景觀,所謂的美好自然即是對人類有用處的自然。西元前一世紀的羅馬詩人盧克萊修(Titus Lucretius Carus)即在《論萬物的本質》(De Rerum Natura)中指出,在文明的範圍之外,地球大部分的區域都被山、森林和野獸占據了,是個令人遺憾的缺陷,但幸好人類已經脫離弱肉強食的原始環境,獲得控制自然的能力。同期詩人維吉爾(Virgil)的《農事詩》(Georgics)之中,也表達自然是給予人類舒適、便利的存在,並且讚頌田園生活的美善:「安穩、和平的鄉村之中,擁有各種豐富的資源、洞穴、生機盎然的湖……牛哞叫的聲音和樹下的安眠,年輕人在此受訓勞動,習於簡單生活、對神的敬愛,和對父執輩的尊崇。」至於野地一方的代表,則可從希臘羅馬神話故事中得到靈感,比如說森林之王潘(Pan)除了擁有人類的軀幹和山羊的角、四肢、耳朵和尾巴,更滿溢著無窮的精力。意為驚慌的英文字「panic」,即得自先民對森林中未知現象的恐懼,一些不尋常的動靜,皆可能會被認為是潘正在接近他們、圖謀不軌。

影響西方人觀點的最關鍵因素,則是猶太與基督教(Judeo-Christian)深植人心的教誨,《聖經》為其中翹楚。《聖經》的中心思想即是:神為人類創造萬物,人類為神選的管理者,是萬物的主宰。「神說:我們要照著我們的形象、按著我們的樣式造人,使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地,並地上所爬的一切昆蟲。」(創世記1: 28),即非常具有代表性。那麼,理想的世界是什麼樣子呢?答案則是藏在伊甸園的描述之中,果樹提供食物,河流提供水源,土地提供金子、珍珠和紅瑪瑙,但隨著亞當和夏娃偷嘗禁果,雙雙被神逐出伊甸園,從此亞當「必汗流滿面才得糊口」(創世記2:19)。由此可知,脫離了安全無虞、食糧唾手可得的淨土,下一個理想狀態就是透過辛勤開墾,闢出適於居住的富饒田園,就像馴服野生動物來協助務農、運輸一般,耕作亦是一個去除荊棘、掌控土地的過程。

如果我們探究希伯來人極為乾燥的生活環境(近東一帶),就可理解為何水源寥寥無幾的荒野受人厭惡,而迦南則是流著奶與蜜之地。《舊約聖經》之中的上帝為處罰墮落的所多瑪和蛾摩拉雙城,也是降下天火,化其為鹽沼和荊棘叢生的不毛之地,但對於忠心的人們,則答應「發光的沙要變為水池;乾渴之地要變為泉源」(以賽亞書35:7)。然而,雖然荒野環境惡劣的本質不變,他同時也是耶和華為了讓子民準備踏上應許之地,特意降下的身心考驗──摩西即是在偏遠的西奈山上領受十誡,代表自己的部族和神訂下聖約,所以荒野同時是不宜人居的邪惡領域,同時也是躲避社會腐化、壓迫,且可淨化心靈的庇護所。即使是日後中世紀的溫帶歐洲,廣泛的森林雖不同於希伯來人的沙漠環境,注重與世隔絕、沉思冥想、自我犧牲和紀律的苦修主義(monasticism)依然傳承了這份精神,此舉也反映了當時戒除欲望,專注於求取神性祝福的宗教理念。但同樣的精神卻不鼓勵人們欣賞自然,因為自然畢竟只是遠離世俗之後的必然目的地,沉迷美景──而不是專心修道──將無助於信徒獲得救贖。

西方歷史之中,第一位出於休閒需要而登山的紀錄,應是義大利學者和詩人佩脫拉克於一三三六年登上旺度山的事蹟。起先他只是單純感到行於山水、森林之間令他快樂,所以和兄弟一同登上了海拔一九○九公尺的山巔。眼前的遼闊風景使他目眩神迷,雲朵於從腳下飄過,地平線上依稀可見銀裝素裹的阿爾卑斯山脈,只是回程時他卻突然想起隨身攜帶的書──聖奧古斯丁的《懺悔錄》(Confessions),然後還恰巧讀到裡面勸人追求救贖,不要眷戀山景的篇章,令他羞愧難當,快步下山。從佩脫拉克先喜後惡的矛盾情緒,可見中世紀的觀念是將欣賞風景視為世俗享受之一,只會妨礙堅定自身的信仰。此外,根據古羅馬史家蒂托•李維(Titus Livius)的記載,馬其頓的國王菲力浦五世於西元前一八○年曾登上希繆斯山,並宣稱他只是想證實是否在山頂能同時望見亞得里亞海、黑海、多瑙河和阿爾卑斯山,但李維在文末懷疑這位國王只是在藉故尋找入侵羅馬的路線。另一筆紀錄則是在第二世紀,當時的羅馬帝國皇帝哈德良登上了埃特納火山,只為在山頂上欣賞日出。我們應可以合理推測,古時候人們並非全然排斥登山賞景,只是大多沒有留下紀錄。在佩脫拉克事後撰寫的信件之中,他更提到途中曾遇上一位老牧羊人,其人宣稱他在五十年前就登上過那座山了,其實就跟臺灣的山峰一樣,首登的日本人也只能以「文明人」身分自居,和踏足山域千百年的原住民族作出區隔。

總結來說,自然要對人類有貢獻,才有價值存在,好的樹會生產果實,好的動物會和人類和平共處,好的土地要平坦、肥沃且鄰近水源,正如伊甸園或巴比倫的空中花園一般:相對來說,荒野則是一切的相反,荊棘妨礙行動、走獸威脅生命、毒物使人虛弱、風暴夷平建築,是先民必須克服的頭號敵人。越來越多的土地受到開墾,即代表著文明的進步和人類的勝利。在這段漫長的時期當中,求生和宗教是人類文明的主軸,除了出於貿易、墾荒、修道、軍事等理由而不得不遠行之外,西方人大體上懼怕荒郊野外,更別說是攀登山峰了。讀到這裡,大家應該能感受得到,宗教是決定西方人與大自然關係的關鍵因素。

| FindBook |

|

有 1 項符合

城市山人的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

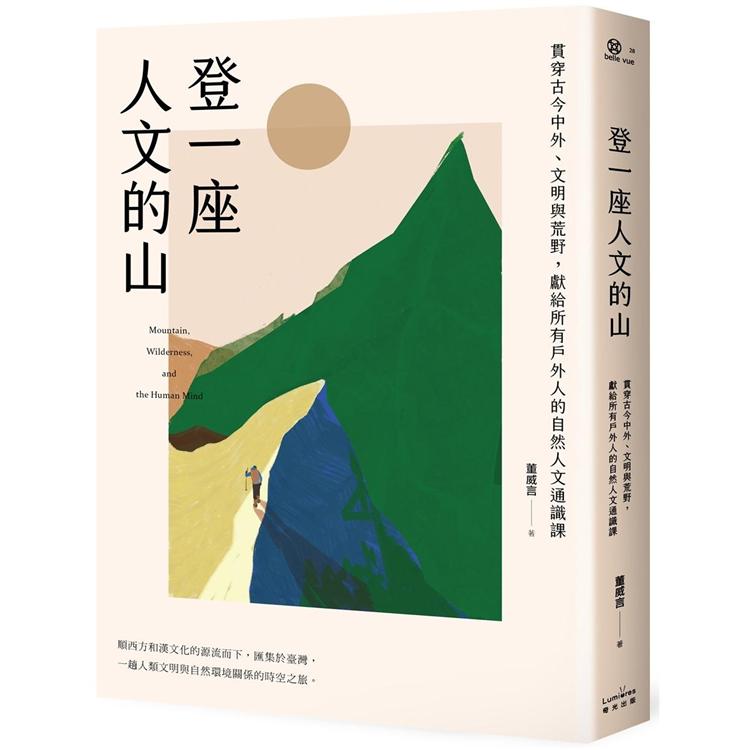

$ 258 ~ 378 | 登一座人文的山:貫穿古今中外、文明與荒野,獻給所有戶外人的自然人文通識課【金石堂、博客來熱銷】

作者:董威言(城市山人) 出版社:奇光出版 出版日期:2021-08-11  2 則評論 2 則評論  共 14 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 14 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:登一座人文的山:貫穿古今中外、文明與荒野,獻給所有戶外人的自然人文通識課

我們自詡自然界一員,又生活在「山之島」臺灣,

可曾好好了解自己與荒野、自然及山的關係?

一趟人類文明與自然環境關係的時空之旅。

本書提供省思:荒野是什麼?人與自然的關係是如何演進的?

又該如何看待我們的山岳和環境?

並試圖為山林活動的亂象頻生尋找解答。

◆愛山、親山,也讀山、寫山,時常發表精闢文章針砭時政、評論登山議題的「城市山人」,首部探討山、人與荒野關係,獻給所有戶外人和山林愛好者,以期促進臺灣山岳文化的肺腑之作。

◆本書以歷史、哲學、文化、社會經濟、戶外遊憩活動的多元視角,藉著和西方的深入比較,重新定位、分析、詮釋臺灣獨特的自然環境,讓我們能夠用全新的觀點透視臺灣山域的過去、現在與未來,在「行走的山」之餘,豎立一座「知識的山」。

◆中文世界裡少有探討「戶外文化」的書籍,而綜合性地從西方荒野哲學、環境保護主義、國際登山運動歷史、社會變遷等面向來分析的更是罕見,在一個全民都愛往戶外跑的時代,這本書可幫助大家建立一個思考各式戶外議題的架構,和國際接軌之餘,也能更深入了解臺灣的獨特之處何在。

◆本書內容兼融歷史的縱深和空間的向度,透過多元視角、恢宏格局和扎實論述,援引爬梳古今中外的荒野哲學和自然人文宇宙觀,期許臺灣建立自己戶外登山文化的知識體系書寫標竿之作。

◆本書也為山林解禁後又遭逄疫情時代,山林活動勃發造成的諸多亂象尋找解答,遍及體制、政策、教育等層面,希望國人貼近自然之餘,也能建立成熟理性的山岳文化,成為珍惜環境、為自己負責的戶外公民。

「如今是臺灣山林面對大眾的新時代,人人皆可為登山客,傳統社團也逐漸走向煙消雲散的終局,我們又該如何去蕪存菁,傳承好的戶外文化給社會呢?我們該如何教育大眾土地倫理和無痕山林呢?我們該如何預防山難繼續發生呢?我們該如何思考原住民族的傳統領域呢?如此繁多複雜的議題步步進逼,像從前一樣置身事外已經不合時宜,我們需要更多走入山林的民眾從現在起,更加關懷我們僅存的原始自然,瞭解過去這座島嶼上的時代故事,並反思人類和自然的關係該何去何從。」

──本書作者 董威言

荒野提供了滋養靈魂的空氣,山林給予了舒緩精神的養分,

任何一趟深入自然的旅程,對於城市人來說皆是彌足珍貴的一次重新開機。

但進入臺灣山林荒野間,除了滿足自身運動鍛鍊、收集百岳、尋找心靈慰藉等目標外,

也是該想想「我們可以為下一代做什麼」的時候了。

臺灣是個多山的小型海島,約有70%的土地皆歸類為山區,超過3,000公尺的高山密度更是驚人,稱為「山之島」一點也不為過。誠如壯志未酬的英國登山家喬治‧馬洛里(George Mallory)所言,「因為山在那兒」,人就是會去攀登,意義不是這麼的重要。不只是我們臺灣的山,世界各大山脈也是如此,懷抱著各種目的、夢想、野心的人們前仆後繼,於近兩百餘年譜出了一首山與人的宏闊交響樂章,有阿爾卑斯山脈曙光乍現的第一章、遠征世界各大山脈的第二章、挑戰人類極限的第三章,和如今我們所處的第四章──雖然尚未有明確的定義,或可稱為觀光與多元登山的最終章。

而在國外,荒野哲學、環保運動和戶外文化實為一體三面。假如我們以美國荒野理念和環保運動形成的過程相比,會發現可以分為三個階段:人和自然的關係改變,人走入自然環境,人開始保護自然環境。如此觀之,那我們就不得不從臺灣的登山運動和其時代背景來思考:為何我們最喜歡走入荒野的一群登山者,卻沒有對人與環境的關係產生省思?

新冠肺炎疫情影響之下,各國民眾紛紛前往郊外享受自由的空氣,引發全球性的戶外暴潮,而臺灣也不例外。但隨著人潮湧入野外,就產生許多問題和亂象,同時也是個反思的好機會。我們住在一個山地約占70%的海島,3,000公尺以上高山的密度更是世界稱雄,人民卻是見山不知山,浪費得天獨厚的自然環境之餘,更無法與養育臺灣人的土地產生更深的連結。本書將以歷史、哲學、文化、社會經濟、戶外遊憩活動的多元視角,藉著和西方的深入比較,重新定位、分析、詮釋臺灣獨特的自然環境,讓我們能夠用全新的觀點透視臺灣山域的過去、現在與未來,在「行走的山」之餘,豎立一座「知識的山」。

推薦人

【專文推薦】

◆李偉文│作家•牙醫師•環保志工

理解人與自然的關係,是自我覺察很重要的一環,就像夜晚穿越森林,不知身處何處,突現眼前曙光乍現,當我們走出森林,才能看到自己原來是在怎樣的森林裡。或許這本書可以讓我們知道自己從何而來,那麼對於該往何處去也會比較篤定一點。

◆徐銘謙│臺灣千里步道協會副執行長

這本書可以看到城市山人的企圖心與行動力,整理出一本書,濃縮時間空間的尺度,跟著他的速度,得以初窺不同領域的堂奧,幫助我們找到自己思想的座標,延展登山的深度,讓登山不只是登山。感謝城市山人開出一條登山思想書寫的道路,為登山人做一個在登山領域探索思想的嚮導。我也期待未來有屬於臺灣在地登山思想體系的建立,無論在原住民文化的山的價值、或是類似日本梅棹忠夫《山的世界》那樣的博物學耕耘,乃至建立一套屬於臺灣本土的登山倫理的思想體系,這條路徑需要更多拓荒者投入經營維護。

◆麥覺明│導演

臺灣原本是座山,臺灣人很幸福,不論身在海岸、平地、東南西北,都可以看到山,作者形容臺灣是「山之島」,我在節目中又誇張一些,將臺灣比喻為「萬山之島」,詩人賈島在〈望山〉這首詩的最後幾句:「誰家最好山,我願爲其鄰」,閱讀城市山人的書就能體悟,臺灣山最好,山下子民有幸為鄰,更應該一起好好地護佑它。

【名家推薦】

◆吳雲天│台北市出去玩戶外生活分享協會秘書長

「知往鑑今」人類文明數千年來的演替,以及與自然的相處,城市山人引領讀者深入淺出的走過東西文明,從宏觀到微觀,透過多元的視角梳理臺灣登山文化與登山運動的肌理,紮實的考據與論述,是尋找臺灣登山未來發展契機的精采之作!

◆林華慶│林務局局長

近山、敬山。

◆雪羊視界│知名登山部落客

呈現在你面前的,是一條捷徑。你可以透過作者的雙眼,輕鬆探索世界登山乃至戶外文化的演進,理解「人如何看待戶外」,從古希臘開始,直到2019臺灣的向山致敬。你將讚嘆於本書史料挖掘與統整的能力,並在字裡行間感受到作者的愛山之情,跟他著廣博的研究足跡開拓眼界,從通盤的角度重新思考人與山的關係。

◆崔祖錫│探險性登山與旅遊作家

喜愛登山,熱愛自然的你,在如今略顯擾嚷的戶外環境中,一定要讓威言的這本書帶你從時空中飛高走遠,以全世界的視野、東西方的思索角度、更悠遠的歷史進程,重新體驗人與山、與自然、與荒野的關係…無論是臺灣環山野環境的未來,和你自己內心的那座山。

◆達哥│營火部落

少有的戶外歷史書籍,幫助你認識自己,重新定義荒野。

◆詹偉雄│文化評論人

最早最早的人,是荒野之子啊;荒野既是風沙與星辰,也是宗教與知識,在這已遺忘了身世的當下,我們何其有幸,可以讀著一本書,試著探觸生命最深、最遠之處——那一抹鄉愁。

◆劉克襄│作家

從自然思維演繹山林美學,援引古今中外重要的書寫觀點,進而以臺灣登山歷史文化為主軸。作者以恢宏磅礡的論述,試圖建構一個自然知識體系養成的臺灣山岳文化。晚近的山林書寫者,多半以國內外各地的獨特歷練,映證自己追尋的生活價值。少有人會回到過往的歷史裡,爬梳自然郊野的意義。作者系統性的產出,反而搭起了一座連結每一個時代的高塔,讓我們看到一路走來的各種璀璨。

◆Salizan Takisvilainan│原住民作家

◆TaiTai LIVE WILD 阿泰與呆呆

◆伍元和│臺灣山徑古道協會理事長

◆李根政│地球公民基金會執行長

◆吳夏雄│建築師、臺灣山岳文教協會理事長

◆徐如林│自然寫作者

作者簡介:

董威言(城市山人)

輔仁大學英國語文學系畢。居於城市的我愛爬山,也愛寫山,但不是自然景物與行程紀錄,而是山與人的關係。最初出入山林那幾年,一份愛山的情感和政策落後的現實,激盪出了以一己之力改善環境的決心,於是一頭栽入書山,透過「城市山人」的網名針砭時政、評論登山議題、促進臺灣的山岳文化。歷年來發表的文章可見於網路專欄、雜誌和全國登山研討會。現居於台北市。

•部落格:https://mountainurbanite.com/

•FB粉專:https://www.facebook.com/UMountain

作者序

自序

一本寫給戶外人的書

每個人和山的緣分不盡相同,山頂只有一個,人的故事卻有無限個,更別說臺灣還是世界上山岳密度數一數二的「山之島」呢?我曾詢問母親她年輕時有沒有爬山,她說大學時有走過五、六年級生皆知的溪阿縱走,但卻是被「騙」上去的,實際上她一毫無經驗,二毫無裝備,過程可說是跌跌撞撞。就我聽來,反倒懷疑當時邀請她的登山社學長是否別有居心?總之,媽媽雖然當年追求者眾,個性卻出奇地固執,全程不願意接受任何幫助,不然我爸可能換人當了也說不定?有趣的一點來了,如果同樣的故事放到現代的社交網路上,這位學...

一本寫給戶外人的書

每個人和山的緣分不盡相同,山頂只有一個,人的故事卻有無限個,更別說臺灣還是世界上山岳密度數一數二的「山之島」呢?我曾詢問母親她年輕時有沒有爬山,她說大學時有走過五、六年級生皆知的溪阿縱走,但卻是被「騙」上去的,實際上她一毫無經驗,二毫無裝備,過程可說是跌跌撞撞。就我聽來,反倒懷疑當時邀請她的登山社學長是否別有居心?總之,媽媽雖然當年追求者眾,個性卻出奇地固執,全程不願意接受任何幫助,不然我爸可能換人當了也說不定?有趣的一點來了,如果同樣的故事放到現代的社交網路上,這位學...

顯示全部內容

目錄

【推薦序一】重回荒野尋找生命的源頭──李偉文

【推薦序二】召喚屬於臺灣在地的登山倫理──徐銘謙

【推薦序三】見山不是山,在城市裡望山的山人──麥覺明

自序:一本寫給戶外人的書

Part 1 西方的山與荒野

1 城市、田園、荒野:西方與自然的關係

2 理性與感性:從鄉間散步到組織健行

3 新世界:美國人與荒野

3-1 拓荒、宗教和國家的驕傲

3-2 荒野三劍客:梭羅、繆爾和李奧帕德

3-3 劃時代的荒野保護法

3-4 保存之後:愛到慘死的戶外環境

4 風靡世界的登山競賽

4-1 探究登山運動的本質和起源

4-2 一部登山史...

【推薦序二】召喚屬於臺灣在地的登山倫理──徐銘謙

【推薦序三】見山不是山,在城市裡望山的山人──麥覺明

自序:一本寫給戶外人的書

Part 1 西方的山與荒野

1 城市、田園、荒野:西方與自然的關係

2 理性與感性:從鄉間散步到組織健行

3 新世界:美國人與荒野

3-1 拓荒、宗教和國家的驕傲

3-2 荒野三劍客:梭羅、繆爾和李奧帕德

3-3 劃時代的荒野保護法

3-4 保存之後:愛到慘死的戶外環境

4 風靡世界的登山競賽

4-1 探究登山運動的本質和起源

4-2 一部登山史...

顯示全部內容

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|