自敍

我與宋學的關係,在很早以前有就了,但其中卻有相當的變遷。

我幼時是從我父親讀書的,除每日講授五經四書外,在茶餘飯後庭前月下,往往將宋儒的語錄一段一段地口誦給我聽,兒童純淨的腦,來上這麼一個烙印,自然於他整個的思想前程,有很大很深的影響!

稍長,出就外傳第一個恩師孫澤涵先生,他憐我家貧,特別減輕我的學費,在我從他讀書的時候,他已經是快七十歲了,鬚髮皓白,唯精神卻甚健旺,他口口聲聲說,他的教書是要為中國留讀書種子,他在致友人書裏曾說過:「藉此桑榆,聊培桃李」,他教我第一個作文題是「師道立則善人多」,第二個作文題是「賢才舉則天下治」,這都是出在宋儒周敦頤《通書》裏,我自是時起,開始看宋儒的著作,當然,第一部就是周敦頤的《通書》,同時因為考證「讀書種子」四字的來源,把明儒方孝孺的書也看過了。

第二個先生是鄭駿卿,我雖然從他只有半年,但他給我印象卻不淺,他教我讀王陽明的詩,他講解《易經》特別好,自是以後,我纔不專以卜筮之書看待《易經》;而王詩中「個個人心有仲尼」一語,卻引起我尋覓仲尼究在那兒的動念。

由鄭先生的介紹,我於十九歲時又到桐城縣立中學去讀書,於是又開始受桐城派的陶冶。桐城派有他們那一種自成風氣的清淡習尚,他們反對浮華,以拳術上的名詞來比儗,他們好像是講求內功,越是無火氣,越是文章的上乘。他們做文章的家法有八個字,就是《易經》上所說的「言之有物,言之有序」,「言之有物」的別一個解釋就是「文以載道」,因為如此,所以作為他們文章骨幹的,卻是宋學,凡是桐城派的人,都要對於宋學加功研究,換言之,凡是學習桐城派文章的人,都要同時學習宋學,如是他的文章才能「言之有物」。至於「言之有序」,乃是技術問題,不是文章的內容,而是文章的構造。我在桐城讀書四年,和他們那些老師宿儒討論不知道若干次,我那時的腦筋裏,真以為「天下文章其在桐城乎」!

二十三歲我升學到武昌師大,得從黃師季剛遊者前後凡四年,我的習尚為之一變,從前以為宋學以外都是邪說,現在始知漢代的考證學亦是儒門以內一重要學派。考證學在前漢今文家講究家法,在後漢古文家講究師法,然不會如何,其一種「實事求是」的精神,實合於現代的科學精神,有可欽崇之點。且考證書似為學古者第一不可少之步驟,否則學習的功夫等於白費。即以文章而論,漢魏六朝之作品,可謂為情文並茂,由文學真義上講,自有其不可磨滅之價值,且以「文以載道」之「道」字言,宋儒小程子有云:「心即道也。」張子朱子皆云:「心統性情。」是性情二者都是道,寫性的文章謂之載道,寫情的文章亦可謂之載道了。如《三百篇》中不少男女言情之作,孔子並不刪去,後人且尊之為經,所謂經當然是載道的了。今人看錯了道字,以為道與性情不相干,好似一個特別希奇的怪物,極力排斥之;同時又提倡性靈,講究言情,可謂淺薄矛盾到了極點!我自是以後,即專心致力於考據學與漢魏六朝文章,計歷十年,先後寫作凡十餘種,如《漢學考》,是想補梁任公《清代學術概論》之不足;如《文章分類史》是研究前人分劃文章之不同與變遷;如《文字學》,雖是在湖南第一師範的講稿,但中國文字的變遷與構造確已詳述無遺;如《爾雅考》,除敍述《爾雅》一書之源流外,又考正其中字義若干條;如《廬江方言》,如《兒童發音》,是由音韻學的立場,作國語教育的研究;如《中國學術史上幾個大師》,是縱橫兩個方法並用以述說整個的中國學術史;如《桐城宗派圖》,是模仿張為的《唐詩主客圖》,呂居仁的《江西詩派圖》來窮究桐城文派的源委;此外如《六朝人的短柬》,只是鈔寫之功;《周秦諸子學案》,只是規模粗樹;以及其他幾種降一等的著作,可以不用提及了。這些著作在他人或不值一盼,在我個人可算是費了十年的心血所獲得的結果。不幸得很,這些稿件都在一二八事變中毁失了!那時我在暨南大學教書,我住在真如李家閣十八號,我的屋頂上接受了一枚炸彈,我的住房內駐滿了士兵,據說:他們在號寒的時候,就將我的書籍文稿用來當柴火烤,我怎能不像歐陽修的《五代史》開口嗚呼、閉口嗚呼?我又怎能不像賈誼的《治安策》,痛哭流涕長太息?我又只得說:「我的精神已作了國殤了!」

我受了這次打擊,我的精神非常痛苦,我攜帶幼子竹本(時方不滿四歲)回到南京來,父子相依,過度人間極其伶仃的生活,我不久就患病吐血,偶然低吟黃景則的「茫茫來日愁如海」詩句,覺萬念俱灰,頗有撒手人間之志,轉思,上有白髮雙親,下有黃口稚子,死固易,不能死實難,精神固已做了國殤,此僅存的軀殼亦當得當以作國殤之用,如此而死,未免不值,乃接受中西醫的勸告,挈同幼子在玄武湖上養病,其年八月幼子竹本亦嬰疫痢,倘非救治之快,已有不可言者。住醫院二十餘日,在玄武湖上養息四個月方能步行。

我在養病之中,醫生禁閱書報,每日偃臥在床,情胡聊賴?乃取宋明諸儒之著作觀之,初意不過藉以頤養心性,一如今之失意軍人,皈依佛法以求精神有所寄託。乃閱之既久,不無有得於心,又覺治宋學者亦當應用漢學之方法,實事求是,先求所謂性命真詮,次再歸之踐履,庶幾不茫然,不蹈空,雖然宋儒有不以徒講字面為然者,然吾輩後學則實有不能不如此。同時又深深感覺,欲完全了解中國學術史,徒習漢學不能該括無遺,宋明兩代學術,在時代上有六七百年的歷史,在成績上有講明人生,根究宇宙的功勞,況且承唐五代之後,外來的宗教如佛教,如景教,如回教,如摩尼教,如祅教等,都猖獗一時,中國自家的文化幾於掃地以盡,道教憑藉政治上的力量,曾再三予佛教以創傷,如所謂「三武一宗之法禍」,但收效太小,全國人心有「載胥及溺」之嘆,宋學挺起於斯時,上以恢復中國固有之精神,下以作朱明政治文化之先導,何能擱置而不研究呢?於是我又轉變我的漢學興趣,回復到宋學的路途上來。不但以之頤養心性,且欲更進一步了解其所謂心性者。

敍述宋學比較有頭緒的,當推黃宗羲的《宋元學案》,也是研究宋學者所不可不看的一部書。不過這部書卻有三種短處:第一,不是成於黃氏一人之手,黃氏原著只粗具規模,繼承其業者為全祖望氏,以及其他若干人先後補苴,意見有不少不同之處。第二,這部書雖具史書的性質,但態度並不十分客觀,如王安石的《新學》,蘇氏父子的《蜀學》,以及南宋的《楊慈湖學案》,或則附錄似的另列於書末,或則刪其大半,取其小半,以削足適履,所以這部書只可算為一家言,不是一部很好的學術史。第三,這部書只以授受源流敍述宋學,後世讀者很不容易用以比較認識宋學之內容,在學術目的上講,我們希望明瞭宋學師傅之志願小,希望了解宋學內容之志願大,《宋元學案》是不能滿足我們志願的。——所以我常常這樣地主張:最好以宋學內容為主,再寫一部書與《宋元學案》並行,那就補《宋元學案》之不足,後世學者益發有門徑有頭緒可尋了!我於是乃又更進一步,發憤要寫這部書。

我懷抱這志願前後共歷三年,這三年中,我生活起了劃期的變化,弄得精神不安,行踪無定,我到過滁州的瑯琊寺,山僧拒不見納,我又到過鎮江的焦山,又以無錢而不能久留,我乃憤而東渡扶桑,作孔子「乘桴浮海」的實行者,然而強弱懸殊,兩國之交誼時生波折,在某一次的風聲鶴唳中,我又不得不賦歸去,況且寄身異國,無阿堵又何可能?不過,生活雖然如此的不安,而我寫這部書的志願卻未嘗或輟,只要時間上有少微的許可,我總一面研究,一面寫作,現在幸而粗粗的告成了,我真是一則以喜,一則以悲!

我的志願雖然那樣大,可是我的對於宋學並不曾研究十分深,加之生活不安,遑言造詣?不過我的立場還是站在學術史上,只求能說明宋學的所以然,幫助今之研究宋學者之前進,或者引起一般人研究宋學之興趣,則我的願望已算是完全達到了。

宋學並不是如前人所說的那樣神聖,也不是如今人所詆的那樣討厭,他是在講明人生,根究宇宙,他並有維持中華民族的真功勞,只要你肯留心,你便發覺他的博大精深與重要!我們不要以復古眼光去看他,不要以封建產物去待他,這是我對於讀者們的一點點的小希望。

| FindBook |

|

有 1 項符合

夏君虞的圖書 |

|

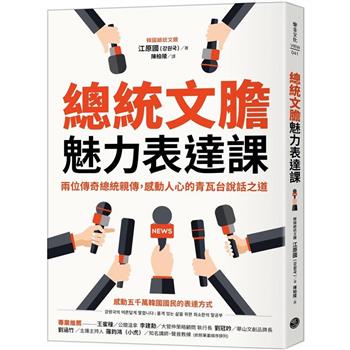

$ 537 ~ 612 | 宋學概要【金石堂、博客來熱銷】

作者:夏君虞 出版社:華夏出版有限公司 出版日期:2021-11-10  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:宋學概要

《宋學概要》旨在完成一部以宋學內容為主,與黃宗羲先生《宋元學案》並行的宋學著作,以彌補其諸多不足,為後世學者找到研究宋學的門徑和通路。作者宣導讀者不要以復古眼光看宋學,不要以封建產物去看待宋學。

作者序

自敍

我與宋學的關係,在很早以前有就了,但其中卻有相當的變遷。

我幼時是從我父親讀書的,除每日講授五經四書外,在茶餘飯後庭前月下,往往將宋儒的語錄一段一段地口誦給我聽,兒童純淨的腦,來上這麼一個烙印,自然於他整個的思想前程,有很大很深的影響!

稍長,出就外傳第一個恩師孫澤涵先生,他憐我家貧,特別減輕我的學費,在我從他讀書的時候,他已經是快七十歲了,鬚髮皓白,唯精神卻甚健旺,他口口聲聲說,他的教書是要為中國留讀書種子,他在致友人書裏曾說過:「藉此桑榆,聊培桃李」,他教我第一個作文題是「師道立則善人多」...

我與宋學的關係,在很早以前有就了,但其中卻有相當的變遷。

我幼時是從我父親讀書的,除每日講授五經四書外,在茶餘飯後庭前月下,往往將宋儒的語錄一段一段地口誦給我聽,兒童純淨的腦,來上這麼一個烙印,自然於他整個的思想前程,有很大很深的影響!

稍長,出就外傳第一個恩師孫澤涵先生,他憐我家貧,特別減輕我的學費,在我從他讀書的時候,他已經是快七十歲了,鬚髮皓白,唯精神卻甚健旺,他口口聲聲說,他的教書是要為中國留讀書種子,他在致友人書裏曾說過:「藉此桑榆,聊培桃李」,他教我第一個作文題是「師道立則善人多」...

顯示全部內容

目錄

自敘

凡例

上編 概論

第一章 何謂宋學

一 何謂宋學

二 宋學與漢學

三 宋學的成分

第二章 宋元學案

一 作者

二 關係

第三章 宋學之起因

一 時主之提倡

二 儒學自身的變化

三 二氏之末流

四 唐以詩賦取士之矯正

五 排外之心理

六 結語

第四章 宋儒對於孟子之態度

一 反對孟子者

甲 王開祖

乙 司馬光

丙 李覯

丁 晁說之

戊 葉適

己 陳亮

二 不盡...

凡例

上編 概論

第一章 何謂宋學

一 何謂宋學

二 宋學與漢學

三 宋學的成分

第二章 宋元學案

一 作者

二 關係

第三章 宋學之起因

一 時主之提倡

二 儒學自身的變化

三 二氏之末流

四 唐以詩賦取士之矯正

五 排外之心理

六 結語

第四章 宋儒對於孟子之態度

一 反對孟子者

甲 王開祖

乙 司馬光

丙 李覯

丁 晁說之

戊 葉適

己 陳亮

二 不盡...

顯示全部內容

|