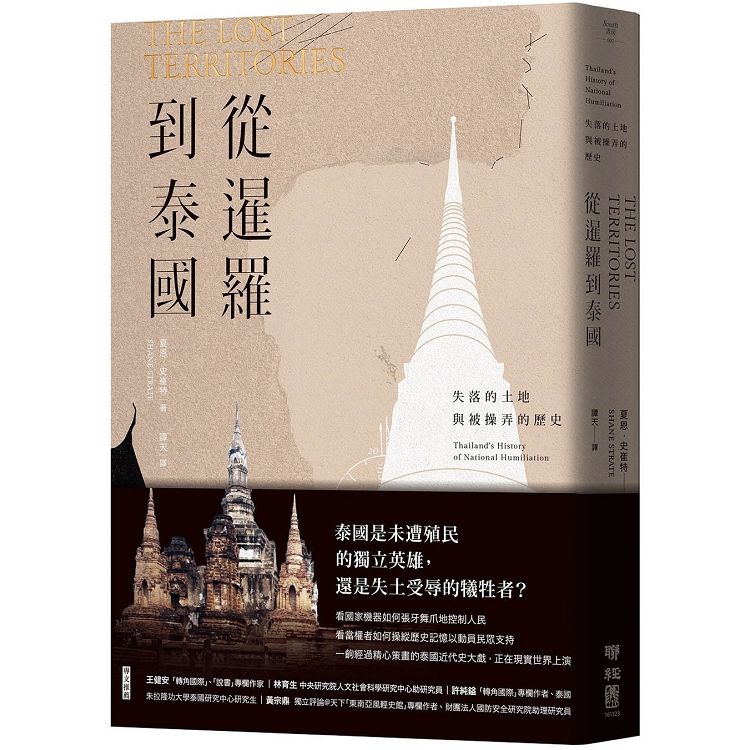

「吳哥窟是泰國的!」

2003年,一位泰國女藝人如此爭議性地宣稱。

對泰國人而言,他們的土地遭到竊取,視之為國殤;然而真相究竟如何?

到底泰國是未遭殖民的獨立英雄,還是失土受辱的犧牲者?

看國家機器如何張牙舞爪地控制人民

看當權者如何操縱歷史記憶以動員民眾支持

一齣經過精心策畫的泰國近代史大戲,正在現實世界上演

當歷史成為操控民心的工具、軍事擴張的理由、種族沙文主義及宗教迫害的藉口……

夏恩‧史崔特(Shane Strate)在《從暹羅到泰國:失落的土地與被操弄的歷史》一書中,對於理解泰國近代歷史及當今政治亂象,提供深刻的新省思!

本書討論一段鮮為人知的、想像中的「大泰國」歷史,說明泰國目前何以與鄰國關係緊張、何以對西方勢力如此憎惡,以及它不肯承認境內少數族裔的原因。

暹羅未遭殖民,令泰國人自豪?

還是失去了土地,被視作國恥?

理解泰國近年複雜政局情勢之前,

必須先認識兩種截然不同的歷史論點!

泰國人民一直深信他們的國家從未淪為殖民地;泰國史學者更是為國家光榮的獨立史自豪不已。但另一方面,泰國政治領袖與媒體人,總是痛斥西方殖民主義,說帝國主義者盜了泰國領土,把西方看成威脅,將泰國描繪成一個犧牲者。

何以有兩造的極端說法?這凸顯泰國與西方之間撲朔迷離的關係。

《從暹羅到泰國》深入探討這個難題,檢驗這兩個重要又對立的史學論點:一是千百年來不曾間斷、頌揚獨立的「王室─國族主義論」;一是史崔特所謂的「國恥論」,把泰國描述成西方帝國主義霸凌下的受害者,認定西方國家表面上大談支持與合作,背地裡在阻撓泰國發展,國家成了苦難與外力壓迫下造就的悲劇英雄。

史崔特深入分析,泰國政界人士如何運用國恥論,支持他們的種族沙文主義與軍事擴張,並鼓吹一種反西方的國家主義形式。他揭露泰國如何以國恥論為意識型態基礎,建立民族統一策略、發動反天主教運動;泰國政界人士如何運用這種史觀重塑泰國認同,提升軍方角色,把軍隊說成民族救主。

「操控歷史記憶」如何做到,史崔特提供全面、精闢的分析,並深刻呈現從暹羅到泰國的完整史觀。

好評推薦

名家專文導讀推薦

王健安(「轉角國際」、「說書」專欄作家)

林育生(中央研究院人文社會科學研究中心 助研究員)

許純鎰(「轉角國際」專欄作家、泰國朱拉隆功大學泰國研究中心研究生)

黃宗鼎(獨立評論@天下「東南亞風輕史館」專欄作者、財團法人國防安全研究院助理研究員)

國際媒體專家學者一致肯定

這本書凸顯了泰國國家認同與自我認知的一個揮之不去的議題:泰國既是英雄,也是犧牲者。史崔特說明這種創傷史觀如何在泰國歷史關鍵時刻復甦,並提出令人信服的歷史細節,強而有力地佐證了他的說法。──塔瑪菈‧魯斯(Tamara Loos),康乃爾大學歷史系教授

很少法國人知道他們曾讓泰國國家主義者痛恨不已。1941年1月,隨著法蘭西帝國在印度支那解體,泰國人以再征服者姿態自居,收回1893年法國─暹羅戰爭的失土,但沒能重新取回寮國與柬埔寨。歷史學者史崔特極為精闢地分析了泰國當局如何運用這種國恥意識。──沙維爾‧蒙賽亞(Xavier Monthéard),《世界報》(Le Monde)外交評論員

這段鮮為人知的、想像中的「大泰國」歷史,能說明曼谷目前何以與鄰國關係緊張、何以對西方壓力如此憎惡,以及它何以不肯承認境內少數族裔的原因。──安德魯‧納森(),《外交事務雜誌》(Foreign Affairs)

這本書的作者在泰國、法國與美國蒐集大量原始材料,將研究工作做得很好,考證數據也很豐盛。它對史學辯論的許多中心議題、對時下的修正史觀都很有助益。──索倫‧伊瓦森(Søren Ivarsson),《太平洋事務》(Pacific Affairs)

史崔特精確說明了泰國當局如何以推論方式運用國恥論遂行特定目標……我認為這本書在知識上很有啟發作用。──巴汶‧查察法彭恭(Pavin Chachavalpongpun),《東南亞研究》(Southeast Asian Studies)

史崔特以有力的論據,說明泰國領導人如何不斷運用西方國家造成的歷史性犧牲,爭取民眾支持。這本書之所以具備影響力,另一個原因是他引用許多原始研究,包括泰國政府文件等。雖說這本書的訴求對象是泰國史學者,史崔特淺顯易讀的寫作方式使它也成為任何讀者的優良讀物……這本書以非常高明的手法,揭露泰國政客如何繼續利用反西方的國家主義,相當值得一讀。──《亞洲事務評論》(Asian Affairs Review)

泰國如何利用國恥進行政治榨取,讓國恥成為一種支持它進行族裔沙文主義與軍事擴張的政治工具,一直是重要議題。本書討論這個議題,很有知識啟發性,同時也淺顯易讀。──《東南亞研究》

這本書對史學者與政治學者特別有幫助,可以整合納入對泰國目前政治亂象的分析,非常受用。──《CHOICE雜誌》

這本書對二十世紀泰國史,特別是泰國在第二次世界大戰期間扮演的角色,提供了發人深省的新省思。──《逗留:東南亞社會議題雜誌》(Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia)

共

共  2019/08/05

2019/08/05