導讀

在「不知道」的盡頭,有著在白底上用毛筆字寫著「畫家」的招牌 張世倫(藝文評論家)

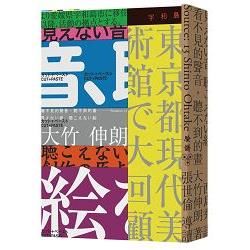

宛如鬼才般的全能藝術家,是大竹伸朗給人的明快印象。以畫家身分廣為人知的他,創作手法卻繁雜且多樣地令人目不暇給,這些精彩華麗,但絕非淺嘗輒止的手法,多年來覆蓋了從素描到油彩的繪畫創作,自靜照攝影延伸至實驗錄像的影像生產,以路上拾遺、收集商標與裁切印刷品為主軸,並加以重新組裝拼湊的現成圖像剪貼術等。而他宛如萬花筒、綜藝團與破爛老屋交配結合的大型裝置物件,無論是舊屋廢墟、公共澡堂、校園裝置或歌唱機器,都展現出其講求混種疊合與即興拼貼的獨特美學感性。除此之外,他還是匠心獨具的獨立製書者暨設計人,對於印刷術與字型學有著特殊的感性執著,並著有多部闡述創作理念、文風接近內心自剖與生活反思的獨白書寫。

究竟在這些令人目不暇給的創作實踐背後,是怎麼樣的一個人呢?

1955年出生於東京的大竹伸朗,成長歷程深受日本戰後昭和時代通俗傳統與西方流行文化的多重影響。自幼便喜愛漫畫、卡通與素描的孩童大竹,很早便確信自己將以繪畫為畢生職志,但他就像一顆離心漂泊的陀螺般,不斷地以自己的軌道路線,兀自倔強地用獨特的姿態旋轉著。

1974年他考上武藏野美術大學油畫科,原本理應從此步上正規美術科班路徑的他,卻在註冊一周後迅速辦理休學,隻身前往位於北海道別海地區的牧場裡勞動打工,在無垠空曠的天地與草地牛群間放空觀察,並在隨後的流浪路途裡,選擇遠行遊蕩倫敦、香港等地。這些暫時跳出學院正規美術發展的想像軌道,轉而尋求「人在路上」的生活體驗,多所豐富並刺激了他對圖像世界的深刻思考。復學畢業後的他在1980年代踏上藝壇,被譽為日本新繪畫的棋手,活躍至今。 2006年在東京都現代美術館(MOT)舉辦的「大竹伸朗 全景 1955-2006」回顧展,是日本有史以來最大規模的在世藝術家個展,不但動用了全館三個樓層,作品數量更高達兩千多件,全面性的展現一個藝術家不同時期裡,那宛如過動兒式的多面向作品產出,被認為是一項空前絕後的展覽。讀者手上這本《看不見的聲音,聽不到的畫》,便是「大竹伸朗 全景 1955-2006」大展的文字書寫集結,多所展現了大竹伸朗創作背後的個人思考,以及他特異獨到的圖像意識。

以「張貼」作為方法

在大竹伸朗的圖像世界裡,最核心的創作手法莫過於「張貼」(paste)了。一直有著隨身素描與收集剪貼習慣的大竹,曾在《UK77》一書裡自述年少時在倫敦流浪的經歷,21歲的他除了無止盡地打零工、撿東西、看展覽、畫素描,並不時拍攝那些冷峻乾枯、異境疏離的照片外,某一次造訪波多貝羅路(Portobello Road)週末舊貨市場的獨特經驗,成為他個人創作生涯的重要轉捩點——他在倫敦此一著名的跳蚤市集廣場,偶遇一位獨自販售著火柴盒標籤包裝的業餘賣家。看著這些僅剩空殼紙面、已無實際用途,而顧客不屑一顧的印刷包裝物,竟宛如搜奇怪癖般地彙集一處,大竹伸朗內心突生一股無法抑制的衝動,說什麼都要立刻將它們全部買走,並旋即返回住處,將它們一張張地貼在他密集厚重的個人筆記本上。

整個過程,彷彿一種天啟儀式,他自此發現並逐漸確認一個從他幼時便存於心中,但至此才較為明朗的問題意識——或許「畫」與「貼」兩種素樸本能的動作間,有著彼此纏繞、互相交疊的親合性,孩童的隨手素描塗鴉,以及那對於手邊圖像的撿取、割剪與黏貼,都系出同源地來自同一種創生式的自然衝動。因此無論是印刷品上的現成影像、相機攝取的照片影像,以及畫家手描或油彩繪製的圖像,在大竹伸朗的剪貼本、素描簿、繪畫板,乃至於裝置物上,都是可以不斷覆貼增厚或剝除斑駁的,一種奠基於創作者主觀直覺與創生衝動的時間層塊,就像風化後的化石遺跡般,體現出某種個人性與時代性的視覺徵兆。

而這種以「張貼」作為核心手段,講究層塊堆砌與時間疊面的圖像積累剝除術,遂成為大竹伸朗獨樹一格的創作方法論,體現在他各式各樣的跨類型創作實踐裡。

直覺的衝動

雖然在現/當代藝術的領域裡,講求異質元素組裝集結的「拼貼」(collage)一詞,如今早已不是太新鮮的手法,但大竹伸朗的張貼術,卻與西方美術奠基在圖像批判與知性辯證的「拼貼」概念,有著頗為不同的脈絡邏輯,不該混為一談。

在大竹式的思維裡,是將「剪」(cut)與「貼」(paste)的動作,視為個人與圖像間最質樸根本的互動方式。「剪」與「貼」在此,不只是一種創作上的技術手法或風格操演,而是人身在世,面對如今已高度圖像化的世界,以及反之,圖像本身竟也成為一種世界觀時,所難免產生的困惑、謎團、疑問、好奇,與隨之而來的一股直覺的衝動,意圖使圖像抽離、剝除、組裝,從而在新的脈絡下與各種元素並置、疊合乃至碰撞,藉此孕生出嶄新的氣息與視界。這種「世界」與「視界」的辯證趨力,主要並非來自於知性的思索與理智的判斷,更不是「為藝術而藝術」的象牙塔式顧鏡自憐,而是一種近似於童稚玩心式的不斷嘗試,一種將瑕疵、斑駁與堆砌視為作品不可或缺的環節,並永遠處於流動狀態的持續探索。

大竹式的「剪/貼」背後,一如面對世界時充滿好奇的孩童般,其實是以「疑問」作為主要的動機,而並非在尋求某種形而上的「意義」或「解答」。事實上,他在包括本書內的許多文章裡都不只一次提到,自己相當排拒當代藝術裡,那種觀念先行或概念至上的創作路數。他將自身龐大且多樣的作品生產,多所歸因於某種直覺、意外與衝動的混合體,而不是在達成或實踐任何抽象冰冷的概念、意義或目的。

大竹伸朗龐大且繁複的創作,因此像是某種介於「意識」與「無意識」間的恍惚囤積,所漸趨生成的加減過程。「剪/貼」因此也像一種認識論與方法論上的隱喻,面對大竹伸朗的作品,就像在翻閱一本孩童基於直覺與童心編撰而成、本身並無明確目標意義的塗鴉簿或剪貼本那般,縱使他不總能用清楚明晰的言辭完整闡述其內在邏輯,這卻無礙於我們欣賞那由直覺與衝動所孕生的「剪/貼」世界體系裡,所蘊藏體現的獨到視界。

《看不見的聲音,聽不到的畫》一書裡許多讀來有些飄渺纏繞的言辭,其實頗為真切實在地反應了創作過程裡所必然存在的偶發、錯誤與衝動感,而不像許多當代藝術家自述裡,常不是將畢生創作後設回顧地,微調整頓成某種具有高度目的性與起承轉合的概念體系,便是將自身包裝成全知全能、綜觀全局的創作超人,大竹伸朗文字裡那「不確定」與「不了解」所透露的誠懇,在市儈且講求包裝的藝術圈裡,因此顯得格外清新珍貴。

已經存在的事物

對「剪/貼」的強調,意謂著大竹伸朗的創作術裡,不大存在著「無中生有」這檔事——雖然在傳統觀念裡,我們總想像著畫家是面對著一塊白布,從「零」開始地恣意揮灑其想像力。但就如同所有20世紀的重要畫家,或多或少都要面對同樣的嚴肅課題——當攝影與印刷術已能快速且簡便地記錄現實,使得圖像如今正以前所未有的速度廣泛流通,從而構成另一種關於「影像」的「現實」時,作為一門傳統技藝的繪畫術在面對此一當代情境時,究竟還有什麼樣的施力空間?一如前輩畫家 Gerhard Richter 或 David Hockney 以照片的本體論作為繪畫創作的切入點,在大竹伸朗的視界裡,攝影術及其延伸擴大的眾多印刷品與複製物,如今構成另一種繪畫得以積極介入、靈巧轉譯的現實界,成為他創作上的豐沛素材。

雖然十分熟悉並推崇杜象(Marcel Duchamp)的作品(他甚至出版過數本向杜象致敬的著作),然而大竹式的「剪/貼」,並不只是現/當代藝術裡那種在作品裡挪用「現成物」(readymade)的拼貼手段,更不是為了對畫框的平面表層,進行智識層面的干擾顛覆。他那彷彿熱病(fever)般的旺盛創作慾,背後是一種對於「已經存在的事物」(what’s already there)之肯認與著迷。這使得大竹伸朗成為一位或許有些極端的收集家,他的身體與眼睛宛如一組對著圖像世界進行無間斷掃描的照相鏡頭,不斷撿拾著周遭各種稍縱即逝、卻讓他深深著迷的圖像物件,不管是廣告傳單、雜誌夾頁、照片圖像、火柴菸盒、通緝快報,乃至於燈箱雕像等,只要是能讓他滋生衝動的圖像物件,都成為其潛在蒐羅的對象。

這使得大竹伸朗多年來所累積的素描本、筆記冊與剪貼簿,本身成為具有獨立生命的「作品」群,而不只是某些狀似更為「正式」作品的預備草稿、構圖速記或施作藍圖。相反地,大竹伸朗的素描本、筆記冊與剪貼簿,被許多人認為是其創作裡最精華的核心,它們大多沒有清楚的起承轉合,也不像是一般藝術家常見的創作日誌或個人備忘錄,但其豐艷混種的厚重皺褶,更像是一系列的迷途地圖,具體呈現了多年來大竹像是圖像世界的拾荒者般,在沒有清楚動機,也缺乏明確目的性之狀況下,兀自苦行僧地撿拾累積並大量張貼的圖像層片。這些狀似速成簡潔,但絕不輕鬆隨便的個人化檔案,其數量與內容之大,令人望之生畏,卻又好奇再三,它們就像是個不斷累積、大量增殖的團塊,成為另一種「替代性的畫布切面」,供畫家恣意碰撞並揮灑其影像意念於其間。

例如這種與「剪/貼」概念息息相關,對圖像世界高度好奇的創作趨力,曾促使他將攝影家理查.阿維東(Richard Avedon)發行於1976年的攝影名作《Portraits》,完全按照原書順序地以自身風格全本臨摹了一遍,成為圖像衍生變體的素描本《Portraits by Avedon: 18th July, 1979》;而他在書店裡遇上達文西(Leonardo da Vinci)厚如磚塊的巨冊書《Complete Paintings and Drawings》時,反應竟是要將它立刻抬回家,不是作為觀看賞玩或室內裝飾用,而是將其當成黏貼作畫、圖像對撞的厚實底本,就像是要與其「決鬥」那般⋯⋯而大竹這種以既有書籍作為剪貼底本,並在上面塗鴉作畫的創作手法,至今最少有七十多本以上,其豐厚複雜度,在幾年前匯集成一本名為《A Compact Guide to Shinro Ohtake Scrapbooks》,原本被人們認為不登藝術大雅之堂的個人剪貼簿,如今已然形成自成一軌道的小宇宙,有著獨自的迷你指南,是大竹伸朗最核心的創作母體之一,而在他其他的繪畫、裝置與大型公共藝術作品裡,都不難看到此種不斷疊合、張貼與漸趨斑駁的剪貼簿美學意識,正無所不在地貫穿其中。

生命作品

在《看不見的聲音,聽不到的畫》的一篇文章裡,大竹意在言外地描述了兩位異於常人邏輯、令人困惑不解,但充滿個人魅力的怪異案例:一位是多年來持續不斷地隻身挖掘著某座山區,而成為宛如地方特產般的老頭;而另一位男子則在知名的自殺懸崖處,重複地進行著孤身跳海後再重新爬起的動作。他們不被世人理解、乍看下顯得怪誕異常的自我執念與反覆實作(practice),在大竹的書寫描述下,讀來像是某種以「全身」為賭注的「生命作品」(life work)操演,獨具魅力。他們雖然和受過美術科班教育,且以專業畫家為職的大竹伸朗,在身分上處在截然不同的意義場域,但其中所體現顯見的素人業餘感,那脫離常軌的怪誕特性,以及宛如熱病般的反覆積累操作,從而使得狀似無意識且略顯神秘氣質的大量實作,漸趨在世人的異樣側目下不斷增殖,彷彿與畫家本人有著同出一轍的異質氣息,而秀逸獨立。

近年來,隨著德國文件展(2013)與威尼斯雙年展(2014)的接連邀展,加上以瀨戶內海為主舞台的數件大型公共藝術品陸續問世(例如《直島錢湯I♥湯》、《舌上夢》,以及《女根》等),使得大竹伸朗的國際名聲頓時大增,儼然成為自草間彌生、橫尾忠則、村上隆與奈良美智後,日本藝術界在國際上最有潛力結合通俗與前衛的下一波勢力潮流,而備受矚目期待。

然而無論是西方現/當代藝術界太過急躁地,將大竹伸朗數量龐大的剪貼簿或筆記本,置放在某種概念先行、目標明確的「檔案熱」(archive fever)架構下,進行百科全書式的策展式論述收編,或是亞洲藝術的若干推動力量,急於將他擺在某種東瀛普普藝術的領頭位置上,力求其商業潛力或市場性,雖然都不算說錯,但或許都多少顯得有些一廂情願,而失了些體察其內在創作質地的判斷準頭。

大竹伸朗真正的創作趨力,那種帶著些素人粗糙的手工質地,但又匠心獨具的圖像張貼生成術,最後或許都能回溯到《看不見的聲音,聽不到的畫》裡不斷反覆致意的一個母題:驅動他畫家身分的,是那股對圖像世界的疑問、困惑、好奇與衝動。而這股兀自獨行的實作姿態,若打個比方,或許就像書中〈唰唰砰砰〉一文裡,那坐在新宿酒吧的吧台旁,旁若無人地刷著牙的男子,讓大竹異常地覺得很「搖滾」,或是在倫敦酒吧門口,遇上了因為店家未準時營業,而抓狂般怒敲其大門的老頭,頭上彷彿掛著「龐克」的標籤。這些有些超現實的怪誕情境,多少溢出了生活的常態軌道,唐突荒謬地讓人無法理解其邏輯道理,但正是此種屬於「不知道」、「不了解」的魅力,使刷牙男與酒鬼老頭彷彿身處在一個任何邏輯意義與功利目的都暫時懸置失效的長廊裡,頭上分別掛著「搖滾」與「龐克」的招牌,而自成一格地獨具魅力。

或許在那永遠來回踱步於「不知道」的長廊盡頭,永遠都不停歇其圖像探究與剪貼組織工作的大竹伸朗,頭上也彷彿有著在白底上用毛筆字寫著的「畫家」招牌,正兀自獨立地閃閃發亮著,一如「搖滾」或「龐克」般醒目帥氣。

推薦序

大竹伸朗對我的影響 詹雨樹(拼貼創作者)

第一次接觸到大竹伸朗(Shinro Ohtake)先生,是他硬殼作品冊《倫敦/香港 1980》。整個封盒上散佈著零碎的各種圖案,有藥品商標、乘車券和可能打開吃過的糖果紙…每個物件像是標本般躺在發黃的紙上。盒子裡躺著的小本書是他在旅行中的手繪加隨興拼貼,整本感覺就像是他突然想到甚麼就畫了,然後可能也沒想畫完就斷了,拼貼更像是缺塊的藏寶圖,感覺就像是我正在偷窺他剛寫完的虛構日記。我愛死了這種風格!

之後,藉著一次到東京搜刮了些他的作品書,有塗鴉、有拼貼也有像素人般粗拙的漫畫,當然出現更多的是搔首弄姿的桃紅色女人們。但有些拼貼不再像遊戲似的輕鬆,改以濃烈的重口味塗抹,有點像Peter Beard會在攝影作品裡塗抹上奔放的非洲意象一樣。大竹先生大部分的拼貼都被蓋上了厚厚一層的筆觸,要不然就是會有黏著像是剛好掉落下的物件。但隨意的寫實仍然保持,會覺得是個無聊的青春期高中生在課本上的亂塗鴉,猛翻一頁就跳出個滿版裸女的特寫啊!

大竹先生認為拼貼創作時,如果一直被素材占據了意識,會陷入無法更好的狀態。反倒是隨手撿拾丟在垃圾桶的碎片,還有著更多充滿未知魅力的元素。所以他認為做拼貼最好的平衡,就是所謂影響或效果,一直存在於你無法注意到的地方。「意圖」是他覺得做拼貼的契機,他說這種行為有點像是對自己的內心地形製作地圖。想到我最初會做拼貼,完全就是一種想要占有的慾望,而我又不想讓別人一眼就直接看穿我的意圖,所以和大竹先生透過自己的方式重新排列組合別人已經製造出的世界一樣,「做拼貼」有著宛如發洩隱藏於心中的反抗和犯罪意識的舒暢。

最後以大竹先生下面這段話作為他對我的影響結語,「貼比不貼好這句話就好像永恆不變的拼貼標語一般,不成功的話,撕下來就好,不貼就不會有撕下來的感覺。所謂的拼貼,或許就是改變位置。」

後記

這本書乃由發表於二○○四年二月~二○○八年十月號的《新潮》月刊散文單元「看不見的聲音、聽不到的畫」,以及二○○三年,連載開始前所寫的一篇文章匯集而成。

二○○六年十二月號之前的散文,大多連同英譯文一併收錄在兩年前秋天所舉辦的「全景1 9 5 5—2 0 0 6」展的圖鑑中,再加上其後的二十一次連載構成這次的單行本。 趁著集結成單行本的機會,我將約五年份的散文大致分成三章,除了些微的文字修正之外,在內容上並沒有多加變更。

開始進行散文連載時,同時要為具有強烈回顧意味的展覽會做準備,在每個月的散文中,除了日常生活的思考,我也盡量針對與每天創作有關的各種主題和素材具體地重新思考。

我試著在可能的範圍之內,以繪畫創作為主軸,將過去自己所創作的立體作品、版畫、攝影、照片、貼畫、聲音、繪圖等作品,與自己的距離、邂逅和思考等,徹底轉換成語言。

基於這樣的念頭,我努力每個月設定出一個主題,不過,卻總是會產生微妙偏離,我常常覺得,只要踏上通往大馬路的巷弄,不知不覺就會突然發現自己走在馬路後方的全新小徑。 以什麼樣的觀點,將直接連結到創作的衝動和思維,轉換成什麼樣的語言,才可以順利傳達給人們?我一直在思考這個問題,結果,卻總是重複陷入一股無法順利轉換的焦慮當中。

不過,我微微感覺到的,那種「每次都無法傳達的焦慮」,最終總是會讓我動手進行畫作或文章的創作。

這回有機會再次閱讀,以每個月不斷逼近的截稿時間為目標,從各種角度,針對自己認為難以化為語言的事情進行思考,讓我感到非常幸福。

在本書中我也提到了,某天,在進行剪貼簿的創作時,我腦海中突然浮現地圖這個字眼。拼貼的行為,感覺就像是針對自己內心的地形進行地圖製作。當時,我以為那只是自己的幻想,但之後,我認為每一個人內心都有以各種不同形狀呈現的未完成地圖。

以什麼樣的方法、和這種內心地形產生什麼樣的關係,或者完全無關,就因人而異了。

就算這始終是張未完成的地圖,但我非常想透過某種表現方法,盡可能在內心中感受到的地形中來回漫步,即使很模糊,可能的話,我還想看看燒炙出的地圖,就算只有一瞬間。

最後,請容我由衷向很有耐心地順應我的要求,將長達五年時間漫無目的寫出的散文,按照非常難以理解的主題編輯成章的田中樹里小姐,以及給我連載文章的機會,促成這一切的矢田優先生,表達我誠摯的謝意。

二○○八年十二月

共

共

2025【精選作文範例】國文(作文)[速成+歷年試題](不動產經紀人)](https://media.taaze.tw/showLargeImage.html?sc=14100120564)