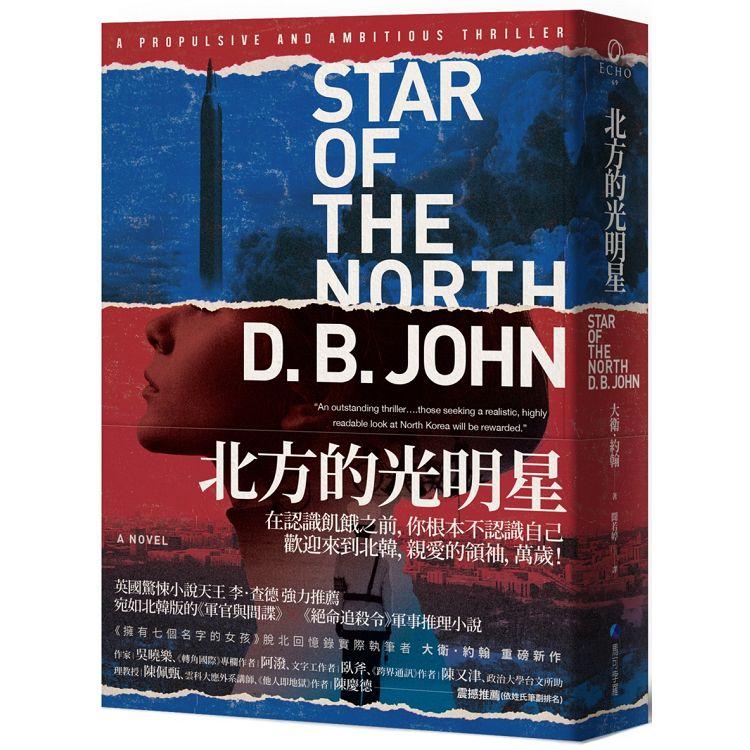

圖書名稱:北方的光明星

在認識飢餓之前,你根本不認識自己

歡迎來到北韓,親愛的領袖,萬歲!

英國驚悚小說天王 李.查德強力推薦

宛如北韓版的《軍官與間諜》X《絕命追殺令》

《擁有七個名字的女孩》脫北回憶錄實際執筆者大衛.約翰 重磅新作

★《泰晤士報》週六書評十大暢銷虛構小說

★荷蘭文學雜誌《Vrij Nederland Magazine》年度最佳驚悚小說

★《出版者週刊》、《書目雜誌》、《圖書館雜誌》星級書評

★已售出美、法、德、西、義等19國版權

我將成為目擊者,我要活下去,向全世界證明──

這個政府到底有多「光明」!

美國喬治城大學外事學院助理教授潔娜──

學識淵博、精熟多國語言、體能優良,但她卻有個極大的困擾──終年噩夢不斷。

12年前,潔娜的雙胞胎妹妹前往南韓留學卻意外失蹤,從此下落不明;

多年後,中情局高層看中潔娜的資歷,欲招攬她成為祕密探員,並透露了妹妹當年失蹤的真相。

潔娜為了找回妹妹,大膽接下這份任務,並在期間發現了北韓「二十二號集中營」的驚人內幕。

北韓平壤高級軍官趙中校──

上司遭指控從事間諜活動被抓,高層將其赴美協商的任務交予趙中校。

趙中校成了趙上校。表面風光的他看似仕途順遂、家庭美滿,其實正面臨著巨大危機。

他即將升遷的哥哥要被保衛部調查身家清白,但兩人的背景似乎大有問題。

在美國執勤時,他發現自己被哥哥利用做跨國犯罪,更因遇上潔娜,聽聞了「二十二號集中營」的荒誕傳聞。

趙上校開始對北韓政府產生懷疑……

中韓邊界兩江道罪民文太太──

一開始,偉大的領袖保佑著他們,傳遞「稻米即代表社會主義」的理念,多年來農作豐收,人民過著尚可溫飽的日子。

但是父親死了,世界變了,權柄傳給了兒子,於是文太太學會「飢餓也代表社會主義」的道理。

饑荒愈來愈嚴重,某日,文太太在森林中撿到「下面的村子」送來的救援物資,冒險賣掉獲得鉅款……

就在此時,她家大門被人猛力狂敲。

保衛部來了!

《北方的光明星》是大衛.約翰費時6年研究所著一部驚心動魄的軍事懸疑小說。

它以祕密行動、間諜、信仰等元素精心設計,由三個複雜且真實的角色講述,隨著劇情發展,

這些敘事鏈以驚人的方式相互糾纏,貌似不相關的三條主線漸漸合而為一,

最終形成了爆炸性且令人難忘的高潮結局。

作者簡介

大衛.約翰D.B. John

英國資深作家,曾在南韓居住多年,也曾以觀光客身份親赴北韓,熟悉南北韓局勢和文化,更擔任李晛瑞《擁有七個名字的女孩》脫北回憶錄的實際執筆者(ghost writer)。

譯者簡介

聞若婷

師大國文系畢業,曾任職出版社編輯,現為自由譯者。嗜讀小說。譯作包括《騙局》、《從前從前,在河畔》、《我們為何成為貓奴》、《沒有名字的人》等。

共 11 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 11 筆 → 查價格、看圖書介紹