| FindBook |

|

有 3 項符合

奧立維‧侯蘭的圖書 |

|

$ 224 電子書 | 古拉格氣象學家 (電子書)

作者:奧立維‧侯蘭(Olivier Rolin) / 譯者:林苑 出版社:木馬文化 出版日期:2020-02-05 語言:繁體中文 規格:普通級/ 初版 |

|

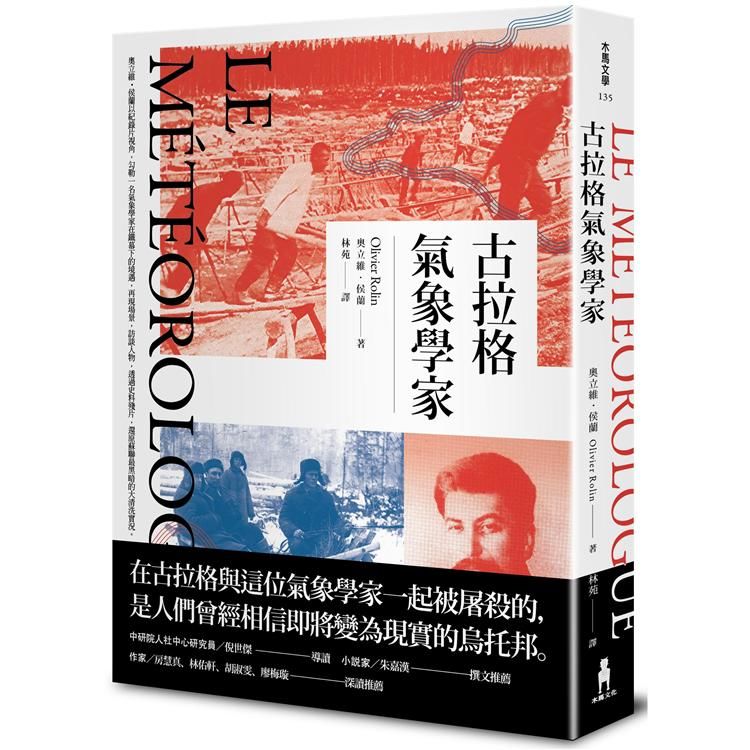

$ 239 | 古拉格氣象學家

作者:奧立維‧侯蘭(Olivier Rolin) / 譯者:林苑 出版社:木馬文化 出版日期:2020-02-05 語言:繁體中文 規格:平裝 / 224頁 / 13 x 18 x 1.6 cm / 普通級/ 部份全彩 / 初版 |

|

$ 100 ~ 288 | 古拉格氣象學家

作者:奧立維.侯蘭 / 譯者:林苑 出版社:木馬文化事業股份有限公司 出版日期:2020-02-05 語言:繁體書  共 11 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 11 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

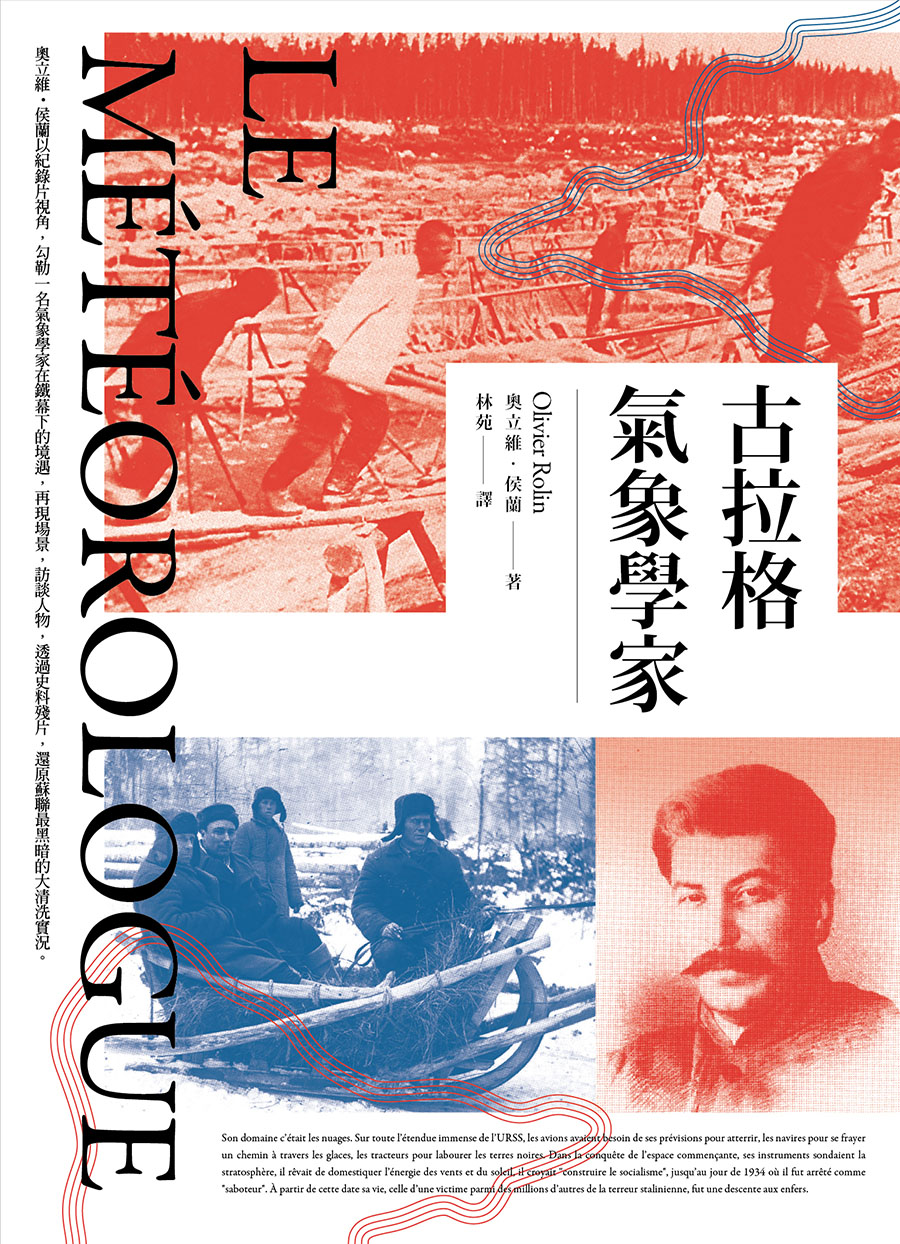

◎一部講述無辜者如何被國家暴力碾碎的真實紀錄,法蘭西文化獎、費米娜文學獎、保羅・莫朗文學獎得主奧立維・侯蘭的良心鉅著。

◎168封寫給女兒的信,見證蘇聯最黑暗的大清洗歷史。

「古拉格」,GULAG的音譯,全名「勞改營管理總局」(Glavnoe Upravlenie Lagerei),是前蘇聯負責管理全國勞改營的機構。一九七三年,索忍尼辛發表《古拉格群島》後,「古拉格」一詞便被代指蘇聯的勞改營與一切形式的政治迫害。「人命」這個史達林口中「最寶貴的資產」,在改革人類社會的堂皇大纛下迭遭輕踐,極權政體召喚的陰霾教人避無可避。奧立維‧侯蘭以西方「遲到的」後見之明,重新檢視二十世紀共產鐵幕下的人性罪行,揭發集體理想主義下的血淚闇影。而他所採集的證據,來自一名大量訊息已被蘇維埃官僚體系暴力抹銷掉的受難者阿列克謝.費奧多謝維奇.范根格安姆……一個對雲朵懷抱熱情、為愛女作畫,卻不幸被捲進一場嗜血狂歡的氣象學家。

一九三四年一月八日晚上,莫斯科下著雪,氣象學家范根格安姆與妻子約在莫斯科大劇院入口的廊柱下碰面,當晚上演的是歌劇《薩特闊》,開場鐘聲已響過了,他仍遲遲未到,妻子仍等著,她還不知道他不會來了,那時他已被關入格別烏總部大樓的「內部隔離室」了……從國家氣象專才,陡然變成人民叛徒……他既非科學天才,也不是詩人,從某種角度看,他就是個普通人,但他是清白的。他熱愛他生活的時代,在他看來是一個屬於偉大的政治科學成就的時代。他在蘇聯鐵幕時代選擇了氣象這個專業,因為氣流和水流、風和水不識國界,可以自由行天下。他的信中寫道:「但願我們的女兒像我們一樣,成為一名忘我的勞動者。向她傳達我的熱情。她即將迎接的時代,比我們的時代更加激動人心……」千萬人夢想中的那一個世界,是改頭換面的世界,是沒有階級的社會,是就要變為現實的美夢。范根格安姆愛他的工作,愛他的理念,愛家庭,尤其憐愛他的女兒,他的「小星星」。在古拉格的勞改營裡,他持續給年幼的女兒艾萊奧諾拉寄去小畫、標本、謎語,直到他的消息與生命從人間被抹除。

在極權主義的統治下,每個公民都是潛在的罪人

范根格安姆只是蘇聯二十世紀三○年代消失的千萬人中的一個。史達林主義瘋狂殺掉菁英、科學家、技術專家、知識分子、藝術家、軍人……這是一個時代的悲劇。如今,那片無數人被殘殺的亂葬崗已經成為紀念園區,入口處一塊石頭刻著銘文:「人們,你們不要互相殘殺。」

-------------------------------------------------

本書特色

作者奧立維・侯蘭一九四七年生於巴黎郊區,曾當過記者和自由撰稿人,二○一○年造訪俄羅斯,偶然邂逅了氣象學家范根格安姆寫給女兒的信。他以紀錄片的視角,勾勒事件、再現場景、訪談人物,非線性地還原了徒餘輪廓的歷史殘片,最後附上氣象學家給女兒的圖畫,完成這部關於蘇聯歷史難以顛仆的重要史料。

-------------------------------------------------

作者簡介

奧立維・侯蘭(Olivier Rolin)

法國作家,一九四七年生於巴黎郊區,曾當過記者和自由撰稿人,一九六八年法國「五月風暴」後期擔任過左翼組織的軍事領袖。一九八三年,發表第一部小說《未來現象》(Phénomène futur),對革命希望之破滅進行思索。一九九四年創作小說《蘇丹港》(Port-Soudan),同年獲得費米娜獎(Prix Fémina)。二○○三年以《紙老虎》(Tigre en papier)獲得法蘭西文化獎(Prix France Culture)。二○一一年,法蘭西學院授予保羅・莫朗文學獎(Prix de littérature Paul Morand),獎勵其全部作品。其他重要著作有《獵獅人》(Un chasseur de lions)、《古拉格氣象學家》等。

譯者簡介

林苑

八○後,廣東潮州人,畢業於西安外國語大學法語專業,法國里爾高等新聞學院碩士,曾任中央電視臺法語頻道主持人。在機緣巧合之下發現了自己對文學翻譯的熱愛,之後陸續翻譯、出版了多部譯作,包括奧立維・侯蘭的《獵獅人》,岱芬・德薇岡﹙Delphine de Vigan﹚的《無以阻擋黑夜》(Rien ne s'oppose a la nuit)、《真有其事》(D'après une histoire vraie),佛蘭西絲・莎岡(Françoise Sagan)的《日安憂鬱》(Bonjour tristesse)等。二○一七年憑藉譯作《重返基利貝格斯》(Retour à Killybegs)獲傅雷翻譯出版獎文學類獎項。

|