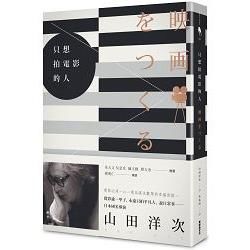

「一心一意為謀求觀眾的幸福而拍」是他對電影的信仰,

從影逾一甲子,永遠只拍平凡人、說日常事,

日本國民導演山田洋次 第一本中文版電影隨筆

作家朱天文.導演吳念真、陳玉勳、傅天余──推薦

資深電影人褚明仁──導讀

電影天皇黑澤明視他為至親知己,完成《一代鮮師》劇本時第一個拿給他看。

他也是鬼才編劇橋本忍值得驕傲的首席弟子,合力改編《零的焦點》、《砂之器》等多部經典。

台灣導演吳念真說:「我喜歡的導演很多,但最喜歡他。我覺得他是庶民電影之王。」

香港導演陳可辛說:「他是我的偶像。『舉重若輕』這四個字,總讓我想到他的電影。」

他是山田洋次,一個一心一意只想拍電影的人。

國寶級導演山田洋次擅長以時代小人物為題材,運用樸實、深刻且詼諧的手法,反應大眾的生活點滴,被譽為日本的心靈代言人。橫跨昭和與平成兩世代、年近85歲的他,從影資歷超過一甲子,卻熱情依舊、活力不減,快步邁向生涯第85部電影作品。而這條始終如一的電影路,往後也將繼續下去。

從搬演超過20年票房卻始終不墜的長壽電影《男人真命苦》,到70年代愛情電影經典代表《幸福的黃手帕》,再到顛覆傳統武士形象的國際佳作《黃昏清兵衛》,他的導演生涯不追求傳奇色彩、他的作品不見浮誇矯飾,當所有都導演夢想拍攝文藝鉅片、傾心鑽研新穎技法,他卻著眼平凡不起眼的人生日常,堅持「藝術是為使人歡愉而存在」,貼近觀眾的心靈深處,為同一信念傾注畢生心血,不斷用叫好又叫座的電影來證明娛樂電影的價值。

「我們必須一心一意為謀求觀眾的幸福而做。」──作者此一精神在他的電影作品中一脈相承,使觀者為之動容。在本書中,山田洋次自敘半生的電影創作經驗,回溯兒時記憶、電影初衷,娓娓道來自身的心路歷程與生活感悟,除了以代表作為例,暢談電影觀以及拍攝現場的種種體會,也對當代電影藝術提出獨到的看法與敏銳的針砭,透過幽默的口吻鋪陳出山田洋次的電影世界,筆調一如他的電影,樸質而懇切,充滿人情溫度。

談電影──

「許多人都認為拍娛樂電影是二流導演的事,期許自己哪天能成為一流導演,將川端康成的原作改編成電影,拍成文藝鉅片。我反而想拍人們疲累時想看的歡樂電影,那種電影工會成員和大學電影社學生們在座談會上大發議論的電影,我才沒興趣拍呢!」

談文化──

「如今有『影像文化』這種頗自以為是的說法,還說我們就是這種文化的旗手;也有『文化人』這種的奇妙說法,彷彿文化人就是文化的創造者。但事實上,文化早就存在於民眾的生活中。我認為一部好的電影問世後,大家看了能互相欣喜地說:『真好!啊,真是太好了。』這就是文化。」

談寫劇本──

「寫劇本最重要的是有無主題思想,技術問題只排在第二、第三,甚至是第四順位。如果一心想用花俏的技巧撰寫劇本,往往會落入危險的陷阱裡。劇本靠得不是技巧,而是創者藉著題材展現魅力的方式,一味仰賴技巧寫出毫無內涵的劇本,只會讓創作者的功力急遽衰退。」

談演技──

「非日常性的表現,例如以特殊語調說出特別的台詞,或是瞪大眼睛展現氣勢、讓人為之一驚等並不困難,要說每個人都做得到也不誇張。可是能讓觀眾突然回顧起自己的人生、回想起自己曾經歷過的某種感情,那種真實而自然的演技卻不簡單。」

談創作──

「身為一介小市民,我要將日常生活中觸動人心的事,透過某種契機使之成形,在構思中建立骨骼、填上血肉,完成具體的作品。做得好的話,就能得到觀眾的同感鼓掌叫好,如果當場創作者也在現場,觀眾應該會想跟創作者握手吧!我想看的是那種有肌膚溫度的作品,我也想拍那樣的作品。」

作者簡介:

山田洋次

一九三一年生於大阪,童年於中國滿洲度過。一九五四年畢業於東京大學法學部,同年進入松竹電影公司擔任助理導演,一九六一年以《二樓的陌生人》步上導演之路。一九六九年《男人真命苦》系列開拍,之後陸續推出《家族》、《故鄉》、《同胞》、《幸福的黃手帕》、《兒子》、《學校》等多部代表作。二○○二年以《黃昏清兵衛》一舉囊括日本眾多電影獎,並獲奧斯卡最佳外語片提名。延續二○○六年《武士的一分》的票房佳績,二○○八年柏林影展參賽作《母親》亦蔚為話題。二○一○年的《春之櫻》獲邀成為柏林影展閉幕片,並獲頒導演特別貢獻獎。二○一三年以《東京家族》向前輩小津安二郎致敬,二○一四年以《東京小屋的回憶》獲柏林影展銀熊獎。此外,亦獲得紫綬褒章、朝日賞、勳四等旭日小綬章、文化功勞者、文化勳章、東京都名譽都民顯彰等多數榮譽。二○一五年推出新片《我的長崎母親》,並籌拍《家族真命苦》於二○一六年上映。

譯者簡介:

張秋明

淡江大學日文系畢業。譯有《父親的道歉信》、《複眼的映像:我與黑澤明》、《家守綺譚》、《旅行的力量》等書。

章節試閱

◎何謂電影

藝術是使人愉悅的

創作劇本時,我通常會跟三、四個夥伴一邊討論一邊撰寫,每天晚上聊到深夜,甚至通宵達旦。我們會討論各種話題、設計劇情、構思對白等,每當想到有趣的情節或是好笑的對白,大夥便會捧腹大笑。三更半夜的,一群大男人居然為了微不足道的笑梗而放聲大笑,這種情景看在外人眼中或許會覺得不可思議吧!然而這些忍著揮汗如雨、食慾不振等各種痛苦構思出來的內容,變成作品時必須能將箇中樂趣傳達出去,讓從無到有的過程中產生的痛苦與難受化為烏有才行。

必須讓觀眾感受到,這部電影是創作者們半開玩笑、抱著輕鬆隨便的心情創作出的作品,因此創作者在創作過程裡也必須陶醉其中才行。當然,也有創作者認為有趣,但觀眾卻一點也不覺得好玩的作品,所以如果有三個人參與其中,那麼這三名創作者本身如何就成為作品的關鍵。也就是說,他們會為了什麼事而發笑?換而言之,他們的教養、認知感受和人格,自然而然會決定作品的本質。

我們創作出作品,而觀眾則藉著作品獲得歡樂。如果單純地思考這種形式,就會像是這樣:三個人聚集在街角聊著有趣的話題,不時發出大笑。經過的路人看見他們笑得很開心,不禁停下腳步問:「你們在聊些什麼?」他們說明:「沒什麼啦,只是在說這件事,所以笑了出來。」「的確很好笑呀!」於是路人也跟著笑了出來。就這樣,周圍逐漸聚集了一圈人,甚至因為聚集的人潮太多,站在後方的人聽不見他們的說話聲。接著有人大喊:「請你們說得大聲點,我願意一次付一百圓。」最後還有人提議:「你們說的故事太有趣了,請以後也繼續說給我們聽。我們大家願意出錢照顧你們的生活。」於是三人便開始專心構思有趣的故事──像我們這樣的專家就誕生了。我有時會想在漫長的歷史中,藝術家大概就是像這樣應運而生的吧!

飲酒作樂之際,比方說參加廟會的祭典時,有的人歌聲特別動聽,有的人可以連續說許多笑話,有的人講話風趣,也有擅長繪畫的人。大夥會拍手稱讚他們:「好棒!」於是那些人便更用心地呈現出更好、更討喜的作品來,所謂的藝術就是從這份苦心中蘊育出來的吧!所以說,藝術本來就是為了使人愉悅而存在。

中學時期的經驗

我在中學時有過這樣的經驗。我們一家人在二戰結束後,從中國大連被遣返回日本,投靠山口縣宇部市的親戚家。從此到我上大學之前,因為父親失業的關係,全家過著有一餐沒一餐的生活,如果我不點賺錢就無法上學,所以整天忙著打工。不同於現在,那時的打工不是需要體力的苦工,就是從事類似黑市的買賣。我因為個子小,多半選擇後者,為了採買海產而搭火車到仙崎漁港。那時我得從瀨戶內海沿岸的宇部市,穿越中國山脈到日本海沿岸的荻市。如今交通便捷,不一會兒工夫就能抵達,但當年可是十分辛苦。

到了仙崎就能買到便宜的魚貨,但不是鮮魚而是魚乾,再將小魚乾、蝦米等乾貨塞滿背包帶回宇部兜售。這個工作頗有賺頭,但必須花上一整天的時間。一早搭火車出門,大肆採買之後還得連轉好幾趟車,直到到入夜才能到家。

採買久了,志同道合的人自然會聚集成小團體。有一天我所屬的小團體來了個活潑的人,一個像「阿寅」一樣的男人。那個人說話的樣子很風趣,雖然工作並不認真,卻能帶給大家歡樂。當車掌抱怨我們太吵時,他會第一個跳出來辯駁:「幹嘛這麼說啊,大叔!」或是打圓場說:「不要那麼嚴厲嘛,大家都是日本人呀!」有一個像他這樣的人存在,辛苦的採買旅程氣氛就變得大不相同。

當時貨車廂被拿來當客車廂用,擠得就像沙丁魚罐頭,有時身體擠不進去,還會被吊掛在車廂外。時間一久,手臂會逐漸發麻,遇到急轉彎隨時有被甩落下去的危險。

這時那個男人肯定會說笑話,比方說我們就像緊抓著樹幹的猴子,而他的形容也確實貼切。於是緊抓著不放的夥伴們便哈哈大笑,覺得自己還能繼續撐一陣子。比起大喊:「大家千萬要抓緊了,小心一放手就要出人命呀!」這樣的一句玩笑話更能鼓舞人心。

拍電影時,我常常想起當年的事。當我們緊攀在車廂外時,一起緊攀著車廂的人之中有人大喊「加油」還算是好的,有些站在路邊的路人會事不關己地大喊:「你們要抓緊呀!」最過分的是出言侮辱:「真是丟人現眼!居然巴在那種地方。」我們是為了生活迫於無奈,而且還冒著一不小心就會喪命的恐懼,受到外人這樣的輕侮真是情何以堪。

在現實生活中,依然有許多站在那種立場發言的人們,所以我會覺得對於真正陷於痛苦、嚴峻困境中的人們,他們需要應該是歡笑吧!而且能夠用歡笑為他們打氣的人,也必須跟他們同樣身陷在痛苦之中才能辦得到。

那個男人因為能說出珍貴的玩笑話,所以有了存在的價值,也因此大家自然而然地遷就於他。雖然他在工作派不上大用場,又沒有扛重物的體力,算帳的能力也很差,可是大家還是願意帶著他一起上路。因為痛苦時只要有他在,就能突然說出一句玩笑話讓大家的心情變得輕鬆。

甚者更進一步,有人會提議:「我們幫你買車票,你就一起來吧!什麼都不必做。」於是那個男人就只要說說笑話、唱唱歌,兩手空空地跟著大家上路。我想在人民生活困苦的時代,藝術家應該就是那樣的存在吧!說到藝術家和大眾的關係雖然複雜,但其根源大概就是我剛才所說的這種情況吧!創作者和觀眾、聽眾間必須像這樣心意相連才行。

如果創作者在人們痛苦時也跟著發出哀號,接受的一方只會陷入更痛苦的深淵。民眾的心聲是:夠了!那種事我們也很清楚,我們要聽你唱歡樂的歌,是要你能取悅我們、讓我們笑出來。

可是對現在的日本電影工作者而言,唱開朗歡樂的歌似乎是件困難的事。環顧周遭,在四處都不抱光明希望的電影界現狀下,對《男人真命苦》劇組人員而言,如果不在精神上含淚做出一番努力,便唱不出歡樂的歌。

關於娛樂電影

柳田國男在他的著作中不斷強調,藝術必須是有趣的東西。今天我們仍應認真考慮這個問題,必須充分地認知到,創作出一部有趣的作品得耗費多大的辛勞。

我對電影《男人真命苦》中經常出現周遊各地的走唱藝人──事實上,我沒看過他們的演出,也不知道現實生活中的他們是什麼模樣──有著奇妙的憧憬與親近感。儘管他們的演技並不出色,依舊為了討好觀眾而奮力演出,將生命的喜悅完全寄託在觀眾丟上舞台的打賞中。只要這些人依然存在,他們就如同我的兄弟一般。

那是十五年前的事了,我曾經和工會的人討論過電影種種。由於當時某大公司的工會成員力倡進步的電影應當如何如何,我便反問對方:「最近看了什麼電影?」結果他回答:「因為最近很忙,沒看什麼電影。」當時植木等主演的《無責任時代》(1962)票房正熱,他便提到:「最近倒是看了《無責任時代》。」引來全場大笑,連他自己也覺得有些難為情,一邊抓頭一邊辯解:「不是啦,累的時候還是會想看好笑的電影嘛!」當時我覺得他真是奇怪,居然對自己看也不看的電影高談闊論、大放厥詞。

更奇怪的是,這個倡導進步的電影必須如何如何的人,實際上一點也不想看那種電影,還說累的時候只想看歡樂的電影。他似乎沒發覺自己說的話互相矛盾,讓我覺得不可思議。累的時候想看愉快的電影,那是一種想當然爾的心情,一種極其自然的人性需求,他為什麼不能以同樣的心情來看待問題呢?我反而經常覺得,既然如此,我就要拍人們疲累時想看的歡樂電影,像這種工會成員和大學電影社學生們在座談會上大發議論的電影,我才沒興趣拍呢!

仔細想想,從那時候起,身為創作方的電影工作者就輕視所謂的娛樂電影,而出資者,也就是資本家或公司,多少也瞧不起那種類型的電影,所以日本電影才開始逐漸走向衰頹吧!許多人都認為拍娛樂電影是二流導演的事,期許自己哪天能成為一流導演,將川端康成的原作改編成電影,拍成文藝鉅片。

最近我也碰到這麼一件事。某個電視台製作人向我提案:「因為不想拍成單純的青春電視劇,所以想請山田導演出馬。」「慢點!如果要我來拍,我就想拍成單純的青春電視劇。」我立刻回他:「說什麼單純的青春電視劇,難道你認為單純的青春電視劇隨隨便便就拍得出來嗎?」

同樣地,在評論電影時,有些人會將「這不是一部單純的娛樂片」當作讚賞詞,但我認為寫出這種評論的人恐怕從來不曾認真思考娛樂的意義為何。能平心靜氣地開口說出這種話的人,其實不過是以為只要有心,任何人都能輕易創作出藝術吧!

從結論來說,藝術產生自想要取悅他人、使人歡愉的無欲精神,越是擁這那樣的精神,就越能創作出更好的東西。當然,在這種情形下創作出來的作品也有可能登不上檯面,或許要出現一百個、兩百個作品後,才會有一、兩個的優秀的作品被冠上藝術之名流傳後世。要創造卓越的藝術,必須要有寬廣的娛樂腹地做為後盾,不重視娛樂的人無法成為藝術家。我不贊同「不想拍攝單純的娛樂電影」這樣的發言方式,這種將藝術與娛樂視為對立概念而產生的想法,是創造不出好的藝術的。

當今文化的現狀

電影作為大眾娛樂,一開始是為了讓不識字的人們,無論老少都能沉浸其中而興起的。人們因為歡度祭典或廟會而來到市集聚會,電影受到那些人的支持而發展開來,發行者累積資本,設立近代化的公司組織,進而擁有巨大的發行能力。

與此同時,無數的優秀作家注意到電影這個新誕生的媒體的魅力,紛紛加入創作,藉由他們的努力,電影獲得了藝術的資格。二戰剛結束的那段時期,可說是日本電影史上最為充實的高峰期。電影工作者在戰前被戲稱是「活動屋」,地位和被稱為河原者的賤民不相上下,至少不被視為一種正當的行業。然而到了戰後,電影業卻和新聞業、出版業並列為走在時代尖端的行業,吸引大學畢業的人才競相投入。這一點從根本改變了電影業的原有體質,同時無庸置疑地也形成一種趨勢,背離了長期以來支持日本電影的普羅大眾。

前面曾提到過的對通俗電影的蔑視、錯誤膚淺的電影藝術論等,使得日本電影迅速地脫離群眾。例如,就連曾經是松竹主流市場的女性電影,也開始讓女主角的身分不是千金大小姐、高級餐廳的老闆娘,就是高級洋裁行的店長、茶道或花道的掌門人,主流故事總在她們和門當戶對的大企業家、藝術家為情所苦的陳腐劇情中流連打轉。大島渚等人挺身反抗,脫離松竹投入獨立製片,就是在那個時代。

也就是說,在日本電影鼎盛的那個時期,因為不論拍什麼都會賣座,使得拍電影的人做事越來越隨便。而且拍電影的人又以知識分子為主流,於是用頭腦創作的傾向日漸抬頭,相對地,運用丹田發聲或是站定馬步,娓娓道來的作品便逐漸減少。

作家海音寺潮五郎先生曾經說過:「知識分子最糟糕的地方就是不相信自己的感覺。」我覺得頗有同感。知識分子有一種傾向,他們認定感覺並不可靠,必須用頭腦解釋才肯接受。當然,認同本來就是出於理性的行為,可惜用不太高明的頭腦加以解釋才會出現問題,我想這應該就是海音寺先生這句話的弦外之音吧!可以說無法讚賞好的東西好、美的東西美的知識份子,多半都患有那種毛病。而且當他們的謬誤和錯覺拍成作品,向廣大觀眾強行收取金錢的傾向反映在電影的世界起,電影的衰頹以及與大眾間的相形漸遠也就開始了。

以前《國語與國文學》的雜誌曾做過落語專題,作家星新一先生在裡頭寫過類似這樣的話:「落語這門藝術跟文學不同,是一種可以容許每個人有各自解釋的藝術。所以不會有落語評論家的存在,因為大眾就是落語的評論家。」我認為這一點基本上和電影是互通的。

在大眾的眼光高,好的批評者、見多識廣的人多的時代,落語家的水準當然也會跟著提升。這種關係應該也可見於同樣算是大眾藝術的電影吧!在大眾追求更好的電影、眼光高的時代,才能有好的電影問世。如此一來,電影絕對也是一種能夠詳實反映時代文化的藝術。

前些日子我搭乘常盤線的電車時,坐在隔壁、五十出頭的白髮男士正在閱讀賽馬報。這時,來了個手提大旅行包的男士,他問正在看賽馬報的男士:「這班車會到大宮自行車賽車場嗎?」對方回答:「沒錯,會的。」兩人便坐在一起聊天。

他們聊天時,提旅行包的男士表示:「我是從長野來的,對東京不熟。」站在附近的一名年輕人聽到後喃喃自語道:「說到長野,○○還不錯。」似乎提起了某個選手的名字。就這樣,三人開始聊起自行車競賽的話題。當提旅行包的男士說到:「我弟弟以前也是選手,不過現在沒做了。倒是B級的小林……」旁邊的兩、三人同時做出反應,紛紛說起小林選手曾經在哪一場比賽的表現如何、擅長跑術、一路搶先等各種專業術語此起彼落。對我而言就像是聽外國人講話,根本不知道他們在聊些什麼,然而我卻能用不可思議的心情愉悅地看著他們的交談。

之前我曾經說過,我家是從滿州遣返回日本的,記得當年在內陸的鄉下,搭乘那種以木板取代玻璃窗的電車前往學校時,經常可以看到乘客們七嘴八舌地討論世界未來的局勢,那時我才恍然大悟,原來所謂的民主社會就是這麼回事。相較之下,現在只要一出現賽車的話題,前往賽車場的人們彷彿就像十多年的老友一樣,立刻熱絡起來,彼此愉快地交談。這件事讓我心生某種羨慕的同時,也感到有些悲傷。

同處一個社會,人們活著是為了關心什麼,本身就是個文化的問題。如今有「影像文化」這種頗自以為是的說法,還說我們就是這種文化的旗手。也有「文化人」這種的奇妙說法,彷彿文化人就是文化的創造者。但事實上所謂的文化早就存在於民眾的生活之中。也就是說,我認為一部好的電影問世後,大家看了能互相欣喜地說:「真好!啊,真是太好了。」這就是文化。

現在的日本在文化方面,算是處在衰微的時代吧!說到當今的娛樂,壓倒性以刺激末梢神經的東西居多,例如自行車競賽、柏青哥,或是土耳其浴、酒店等。的確,人心經常是矛盾的,儘管心裡想要避開好玩的東西,同時卻又按捺不下想瞄一眼的衝動。所以同樣是娛樂也有好壞之分,而且任何人都無法否認,壞的娛樂絕對比好的娛樂更具魅力。

但是不是只要好玩、只要有趣就好呢?我認為那是不對的。你看過之後是否覺得愉悅而想介紹給別人?也就是說,是否想讓自己的戀人或小孩也親身體驗呢?以此為鑑別的基準,就能明確分辨娛樂的好壞。不辨是非,只要感覺好玩就認定是好的,這種壟統說法絕對是錯誤的。

在這個意義之下,現今社會與過去相比,娛樂的本質已經改變了,甚至是個壞的娛樂反而更占上風的時代。在我進入電影公司那時,電影業的營業額在日本的股份有限公司之中算是名列前茅的,可是現在以松竹電影公司來說,營業額排名已經落到一千名上下。單就休閒娛樂相關產業進行比較,連鎖酒店或是大型柏青哥店的營業額也比電影公司要高出許多。不禁讓我深深感到,自己真是在美好時代進入了電影公司。在舊雜誌上看到當年的十大排行電影,也不禁感嘆每一部都是光輝璀璨的作品。日本的電影隨著日本的高度經濟成長而夕陽化,逐步走向衰頹,相對地電視出現了,博弈事業也跟著繁榮,我們實在有必要重新審思這一點。

有追求美的事物的心情,美的藝術才會誕生。大眾有想看好電影的心情,呼應那樣的心情才會有好的電影誕生,大家也才能樂在其中。所謂的文化不就包含了以上所有的狀態嗎?因此所謂的作品,不論電影或文學,都是反映那個時代文化的一種形式。

這當然是一種相互關係,做出好的電影也能刺激觀眾想看好作品的心情。我經常在想:基本上只有在文化良好的狀況下,我們才能創做出好的作品吧!

在這樣的狀況下思考「藝術是什麼」這個問題時,說的誇張一點,就不得不考慮到人類歷史的大框架,甚至在現在這個時期也極有其必要。無論出於自願與否,人類創造了文明。也就是說,與太陽、大海和大自然為伍,人類作為自然的一份子生活了幾萬年、幾十萬年,在那之中為了更容易存活、更舒適過活,我們一點一滴地創造了文明。時至今日,我們將自己教育、甚至改變為某種模樣,以順應自己一手建立起的架構。所以我覺得處於這樣的時代,人類為了持續作為自然的一份子生存下去,藝術的存在就顯得意義重大。也就是說,人類為了繼續身為人類,藝術將變得越發不可或缺。

◎何謂電影

藝術是使人愉悅的

創作劇本時,我通常會跟三、四個夥伴一邊討論一邊撰寫,每天晚上聊到深夜,甚至通宵達旦。我們會討論各種話題、設計劇情、構思對白等,每當想到有趣的情節或是好笑的對白,大夥便會捧腹大笑。三更半夜的,一群大男人居然為了微不足道的笑梗而放聲大笑,這種情景看在外人眼中或許會覺得不可思議吧!然而這些忍著揮汗如雨、食慾不振等各種痛苦構思出來的內容,變成作品時必須能將箇中樂趣傳達出去,讓從無到有的過程中產生的痛苦與難受化為烏有才行。

必須讓觀眾感受到,這部電影是創作者們半開玩笑...

目錄

導讀/褚明仁

第一輯 電影與我──關於電影的想法

踏入影壇

剛進松竹那時候

從《二樓的陌生人》到《傻瓜到家》

《男人真命苦》的誕生

與電影相遇

對《路旁之石》的深刻印象

新的發現

何謂電影

藝術是使人愉悅的

中學時代的經驗

關於娛樂電影

當今文化的現狀

電影與現實主義

落語和浪花節

寫實主義的趨勢

關於「滑稽」

五十圓食堂的體會

生活感受與喜劇

觀眾與創作者間的共鳴

對豐富想像力的信賴

肌膚的溫度

對寅次郎的共鳴

對人的尊重

對現實的認識與電影

寅次郎與美國人

美國人的共鳴

以電影審視自己的國家

關於卓別林

第二輯 題材與劇本──電影的主題思想與技術

衝動的力量

無論如何都想創作的心情

《家族》的緣起

《男人真命苦》的源起

《幸福的黃手帕》的源起

我想拍的電影

《同胞》的源起

關於劇本

《砂之器》的劇本

技巧的模仿

以《無法松的一生》為例

感受性的重要

第三輯 電影拍攝現場──劇組人員、演員和導演

我的執導

舞台和電影都一樣

棘手的分鏡

導演和劇組人員

心靈相投的劇組夥伴

劇組成員的努力

寅次郎團隊

我的夥伴們

真實的演技

導演與演員

演員的成長經歷

導演的責任

關於渥美清

屏除私心

所謂的天縱英明

阿寅和我們

後記

山田洋次生平

作品附錄

導讀/褚明仁

第一輯 電影與我──關於電影的想法

踏入影壇

剛進松竹那時候

從《二樓的陌生人》到《傻瓜到家》

《男人真命苦》的誕生

與電影相遇

對《路旁之石》的深刻印象

新的發現

何謂電影

藝術是使人愉悅的

中學時代的經驗

關於娛樂電影

當今文化的現狀

電影與現實主義

落語和浪花節

寫實主義的趨勢

關於「滑稽」

五十圓食堂的體會

生活感受與喜劇

觀眾與創作者間的共鳴

對豐富想像力的信賴

肌膚的溫度

對寅次郎的共鳴

對人的尊重

對現實的認識與電影

寅次郎與美國...

共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 4 筆 → 查價格、看圖書介紹