【編輯室的話】

一段尋找愛情本質的旅程

年初,一本乍看不起眼的文庫本竟空降日本亞馬遜排行榜第一名,向來不愛發表評論的日本讀者,更是在亞馬遜、書評網站Bookmter紛紛發布自己的見解,淚推有之,深思有之。一時間,各方網友熱議四起,整個日本書市頓時炸開了鍋。

引起眾人熱烈討論的作品,便是各位手上捧著的《愛上謊言的女人》。打敗五百多部創作,躋身「蔦屋書店創作者計畫」冠軍,電影更交由日本兩大影劇男、女神——高橋一生與長澤雅美主演。辛辣題材加上電影、影星加持,《愛上謊言的女人》以一天近五百冊的銷量狂掃日本。讚嘆完亮眼的數字,我們卻發覺作者的名字怎麼好像有點陌生?

其實,作者岡部悅女士在日本文壇耕耘多年,其明快的節奏、說進心坎裡的台詞,改編為影視作品再適合不過。這樣具畫面感的文風,或許跟她早年進入日本劇作家搖籃「久世塾」有關。當時「久世塾」打著「培育二十一世紀的向田邦子」的名號,廣邀各方新秀,立志培養出日本頂尖的劇作家。而在眾學員中,岡部悅更受到已故編輯安原顯的厚愛。說到安原顯,那可是無人不知無人不曉的大編輯,提攜了兩位日本當代最具影響力的作家:村上春樹與吉本芭娜娜。

如今看來,安原顯深具慧眼,岡部悅用作品證明了「日本編劇才女」之稱實至名歸。一位愛上謊言的女人,一位滿是謎團的男人,交織出一部絕妙的推理愛情戲碼,更直指所有讀者內心的恐懼—我真的了解我所愛的人嗎?

面對男主角的欺騙,或許我們都會像女主角由加利一般,不挖到真相絕不罷休,但當謎團揭曉,你真的已經準備好承受一切傷痛了嗎?而你又要為此,付出多少代價?

翻開故事,尋找愛情本質的旅程就此展開。

1

「光子說她做了一套新的和服,我卻還是那件已經穿了幾百次的洋裝。妳還記得吧,領口有蕾絲那件。」

「嗯,有什麼關係?媽穿那件洋裝很好看呀。」

星期五晚上七點,我和母親在青山骨董通的餐廳等桔平,她從福岡上來東京。

「妳爸也真是的,明明那麼期待小節的婚禮,居然在三天前閃到腰,真是個笨蛋,而且還是為了撿掉在地上的牙刷這種小事,真不想變老啊!」

母親用相同的語氣,把前天在電話裡講過的話又抱怨了一遍,然後瞥了手錶一眼。

明天是堂妹的大喜之日,代替爸爸陪母親參加的妹妹因為久久才來一次東京,說要去見大學時代的朋友,所以今天晚上由我陪母親吃飯。

「他的工作不像一般上班族那樣可以準時下班。」

好像有人進來了,我望向店門口,確定不是桔平後說道。

母親挑眉,微微頷首。她的頭髮染成漂亮的淺棕色,指甲也去美甲沙龍給人做成粉紅色的法式指甲。前天在電話裡約好見面的地點後,母親突然說她想見桔平。她從什麼時候就打算殺我個措手不及了?現在回想起來,見我支吾其詞,她還緊迫盯人地補上一句「不方便的話就算了」,顯然連這一手也在計畫之內。我完全中了她的計,也沒問桔平願不願意,就答應安排他們見面。

然而距離約定好的七點已經過了五分鐘,他還沒出現。

「你現在人在哪裡?」

我咬著嘴唇傳訊息給他,想起今天早晨從陽台上目送他離去的削瘦背影。他每天都比我早三十分鐘離開家,我已經很久沒有目送他出門了。或許,我早已預料到事情會變成這樣了吧。

為了不讓母親起疑,我擺出見怪不怪的表情說:「可能是臨時要加班吧。」

「這樣啊,拯救人命的工作還真辛苦呢。」

說是這麼說,但母親顯然很失望,也沒發現我比她失望好幾十倍,粗魯地拿起桌上的水杯,「咕嚕咕嚕」地牛飲。

「別管他了,我們先吃吧。」我說。

「妳不是才傳簡訊給他嗎?先等他回訊息再說吧。」

母親回答,向經過的服務生又要了一杯水。

「可是我餓了。」

我翻開菜單。

「我就是擔心妳這一點。」

我這種肚子一餓就心情不好的性格,明明就是母親遺傳給我的。

「妳又來了,又要說女人就是要給男人面子對吧?」

「雖然妳老是瞧不起我說的話,覺得我老古板,可是啊,男女自古以來就是這樣才能走得長久,不管是小節,還是雅美,大家都是這樣,所以才……」

說到這裡才打住更令人不愉快。妹妹雅美三年前結婚,有個兩歲的小孩。

不爽歸不爽,但是想到桔平就要來了,只好忍住,更何況,我很清楚母親在想什麼—再怎麼說,我下個月就滿三十歲了。

大學畢業後,我進入大型食品公司上班。原本在業務部,負責首都圈的超市,後來被調到行銷部企畫小組。這個組織是去年新成立的,清一色由各部門選出的女性組成,從事商品開發。我成為了企畫小組組長,也推出了熱賣商品,備受肯定,今年初還被《經濟新聞》選為「年度傑出女性」,上了報紙。上個月我才升上行銷部商品企畫課的副課長,雖然忙得不可開交,但很充實,對自己也有自信。

另一方面,我還有個同居五年的醫生男友,他也三十七歲了,沒考慮要結婚反而不自然。

去年我們討論過一次結婚的事,原想不動聲色地試探他,卻被對方識破了。

「我沒有信心。」

他是這麼說的。那時櫻花正開始凋謝,花瓣輕飄飄地落在公園潮濕的泥土地上。從此以後,我們就再也沒有討論過結婚的話題。

我猜他對我應該沒什麼不滿。不是我自誇,他平常的態度讓我有自信這麼說。既然如此,表示他想繼續維持現在這種曖昧的關係。可是再這樣下去,我們永遠沒有變成家人的一天。我想成為妻子,也想成為母親。

我家是個平凡的上班族家庭,父親在鋼鐵工廠上班,母親是全職的家庭主婦,感情不算特別好,但是可以從旁窺見他們為對方著想的心意,是很理想的夫婦。偶爾回家向父母撒嬌時,就會希望自己也能快點成家。妹妹和我差兩歲,念完東京的大學後回到故鄉,進入房地產公司上班,嫁給在職場上認識的人。爸媽雖然沒說,但我知道他們其實希望我這個長女能比妹妹更早出嫁,我自己也這麼希望。

但我也不想因此給桔平太多壓力。這種想法或許傳統,但我希望能在對方想要結婚的情況下結婚。只要心中有自信,他一定會向我求婚。我打算等到那個時候,而且當時我相信自己不用等太久。

前天,當我告訴桔平母親想見他的時候,桔平拐著彎拒絕了。

「我不想打擾妳們母女相聚的時光啦。」

「是我媽說她想見你。」

見我態度如此強硬,他也就答應了:「好吧,我會去。」

雖然他的態度看起來一點都沒有不情願的樣子,但也沒有高興的樣子就是了。即使猜不出他的心情,我仍期待這或許就是我在等待的「變化」。

然而,約好的時間到了,他卻沒有出現,我的心情已經不是「發生什麼事了?」而是「果然沒錯」。雖然傳了簡訊給他,也覺得他大概不會回信。

果不其然,等了半天也等不到他的回音。

「肯定是臨時有緊急的工作插進來,才無法回信,這是常有的事。別等了,我們先吃吧。」

聽我這麼說,母親深深地嘆了一口氣。

用餐過程中,我隨口附和滔滔不絕的母親,思緒又飄到桔平身上。

「原因會不會是出在收入差太多啊?」

既是競爭對手也是好姊妹的同事綾子對我說。她老公現在是大型會計事務所的會計師,但是兩人還在談戀愛的時候,其實是綾子賺得比較多。

「綾子的老公會在意這種事嗎?」

「我想還是會在意,只是沒有明說而已。因為他一考上會計師、進了現在的公司就向我求婚了,大概是因為終於有自信了吧。聽起來對女人很不公平,但男人就是會在乎這種事。」

有道理,桔平雖然在大學醫院工作,卻不是臨床醫師,而是研究員,收入比我還少,但也因此上班時間比較短,舉凡做飯、洗衣服、打掃……他幾乎包辦所有家事。我們相處得很好,他似乎也不會因此感到自卑或不如人。

「才沒有這回事。桔平完全沒有出人頭地的野心,不僅喜歡做家事,還做得得心應手,包容我把心思全花在工作上,也為我的升職高興。」

「既然如此,該不會是家裡的問題吧?」

「家裡的問題?」

「家世啦,例如他老家其實是大有來頭的世家,不能跟門不當戶不對的平民結婚,或是已經有從小訂下的親事之類的?」

「絕對不可能。」

「他的家世很普通嗎?」

「該說是普通嗎……他沒有家人。」

桔平二十多歲的時候,父母相繼因病過世,沒有兄弟姊妹,從此孑然一身。問他父母的事,他總是不願多談,所以我完全不清楚他父母是怎樣的人。說不定他身為醫生,卻無法救活父母,因而在他心中劃了一道深刻的傷痕。

就連快樂的時候,他也只是靜靜地微笑,從不曾笑得東倒西歪,也不會亂開玩笑;很怕生,就連綾子也不想認識。性格穩重,絕不會大小聲;不曾怪我因為工作上的應酬連續好幾天喝醉回家,反而擔心我的身體,總是體貼地照顧著我。每當這種時候,我就會覺得他果然是醫生啊。可是除此之外的時間,我幾乎忘了他是個醫生,腦海中只會浮現出他一個人關在小房間裡,靜靜埋首案前的模樣,像是詩人,或是畫家。事實上,因為他是研究員,不像臨床醫師需要面對患者,從事問診、觸診、檢查或治療,更不用開刀,而是穿著白袍,在大學醫院的偌大研究室裡搖搖試管、看看顯微鏡、寫寫論文、操作儀器之類的。

我曾經問過他為何選擇研究員這條路,而不當臨床醫師。

「因為我不擅長與人接觸。」

他羞赧地說。

仔細想想,我就是喜歡他性格穩重這點。

認識桔平以前,我多少也跟幾個男人相處過,包括交往過的人、僅止於約會就沒下文的人,但他們全都好多廢話,總是洋洋得意地談論著工作上的事、感興趣的事,乃至於交友關係,絲毫不給我開口的機會,只想從我身上得到佩服與讚賞的反應。至於我想說的那些日常生活中的事、工作上的斬獲等等,對他們來說就像是吹進眼裡的灰塵。

桔平是第一個願意聽我說話的男人,不管是工作上的牢騷、對綾子的抱怨、沒營養的八卦新聞,或是對電視連續劇的吐槽,他都會邊附和邊聽到最後。聽完以後還會不著痕跡地表達自己的意見,贊同也好、反對也罷,總之絕不敷衍,讓我非常滿意。不僅如此,就算我連著好幾天工作到三更半夜,或是因為應酬喝得醉醺醺回家,又或者是放假睡到中午才起床,他也不會責怪我。他是唯一一個能包容這一切的男人,頂多說聲「真是拿妳沒辦法」。

他唯一沒順著我的希望的,就只有結婚這件事。

在他沉默寡言的心裡,或許有什麼我不知道的大問題,我卻不敢深究。至於為什麼不敢,我也說不上來。

結果他終究沒來赴約。我送母親回品川的飯店,獨自返回中目黑的住處。

「剛送我媽回飯店,現在要回去了。」

搭上電車後,我傳簡訊給他,但他沒回。

心想桔平究竟會以什麼表情等我回家,但家裡空無一人。他大概沒臉見我吧。

「我到家了,你在哪裡?」

按下送出鍵後,我先去洗澡。洗完澡發現還是沒有回音,心情從灰心變成失望,然後再變成憤怒。感覺過去從未讓我有過這種心情的他,終於露出了本性。

「至少也該告訴我你現在人在哪裡吧?」

不,我其實從以前就發現了,只是一直裝作沒看見。他只是懦弱又中規中矩,對我一點也不誠實—這種想法一點一滴地湧上心頭。

「我先睡了。不好意思,今晚不想看到你的臉,請你睡客廳,有什麼話明天再說。」

依舊沒有回應。直到深夜,他還是沒回來。明天是週末,他大概在哪裡喝酒,或者打算在開通宵的家庭式餐廳或網咖待到天亮吧。就算是那樣,連封簡訊都不回也太過分了。

分手。

天快亮的時候,腦海中浮現出這個字眼。

我鑽出被窩,偷看隔壁的客廳,睡前拿到沙發上的毯子還折疊得整整齊齊,沒有被打開過的跡象。

我的腦海中浮現出各式各樣的桔平,在以前兩人一起去的酒吧喝著兌水波旁酒的桔平、在家庭式餐廳看書的桔平、在網咖裡呼呼大睡的桔平。我下定決心,打電話給他。

正當我以為他包準不會接的時候—

「喂。」

耳邊傳來夾雜著雜音的女性嗓音,我嚇得說不出話來,那個聲音還在繼續。

「這裡是醫國堂醫院,這支手機的主人被送到本院來了,請問您認識這支手機的主人嗎?」

對方的聲線十分沉穩,但是從刻意壓抑的音色中可以感受到迫切的氣氛。

對方說手機的主人因為腦動脈瘤破裂出血被送到醫院,目前處於昏迷狀態。據說他是晚上六點半左右在新宿車站附近的路上昏倒的。附近的花店店員發現他、幫他叫了救護車。

切斷通話的手機還貼在耳邊,我凝視著沙發上的毯子,一時半刻茫然佇立。我答應對方立刻過去確認他的身分,身體卻動彈不得。我告訴自己,桔平的手機肯定不是掉了就是被偷,被送到醫院的其實是撿到或偷他手機的人。

| FindBook |

|

有 1 項符合

岡部悅的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 2 則評論,查看更多評論 |

|

|

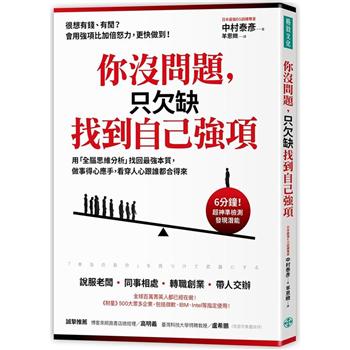

$ 190 ~ 360 | 愛上謊言的女人(限量電影書封版)

作者:岡部悅(Etsu Okabe) / 譯者:緋華璃 出版社:春光 出版日期:2018-12-01 語言:繁體中文 規格:平裝 / 272頁 / 21 x 14.8 x 2 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版  2 則評論 2 則評論  共 11 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 11 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:愛上謊言的女人(限量電影書封版)

──影劇女神 長澤雅美 ╳ 性感男星 高橋一生 主演改編電影──

最親近的愛人,在一瞬間變成最熟悉的陌生人,

誰能告訴她,這是愛嗎?

« 從近500部創作中脫穎而出,「蔦屋書店創作者計畫」首屆獲獎作品!

« 提攜村上春樹、吉本芭娜娜的知名編輯,慧眼挖掘日本編劇才女!

« 日本亞馬遜暢銷No.1!「後勁十足!這本書絕對會令你心痛落淚。」

我的他,到底是誰?

開朗又幹練的川原由加利,與身為醫院研究員的男友小出桔平,

即將邁入第五年同居,看似平凡溫馨的生活,

卻因一起腦出血意外,被硬生生打碎──

而她發現桔平的職業、證件,甚至連名字都是假造的。

昏迷不醒的桔平無法回答由加利的滿心疑問,

為了查明真相,她委託私家偵探海原展開調查,

但能稱之為線索的,只有幾張照片,

以及桔平所寫卻隱藏起來的一本小說。

他為何隱姓埋名、欺騙了自己這麼多年?

所有甜蜜的背後,竟是一道道謊言堆砌?

儘管一切端倪都直指那個令人椎心刺骨的事實,由加利仍執意挖掘下去,

跟隨著桔平的文字,一步步探索他的過去……

當深信不疑的一切轟然瓦解,尋找愛情本質的旅程就此展開,

什麼是愛?什麼是欺騙?你想追求的幸福,又是什麼?

情節峰迴路轉,不讀到最後,絕對猜不出結局,

最真實的愛與痛,絕對令你潸然淚下。

.引爆熱議,讀者真情回饋:

「難道連你的愛都是謊言嗎?──與男朋友從偶然相遇到同居,如果突然發現他說的一切都是謊言,任誰都會懷疑兩人的愛情,但究竟為什麼要這麼做呢?真相固然令人感到悲傷,那和煦的希望之光卻不曾熄滅。這本書,讓我相信終有方法能夠解開冰凍的心。」──Bookmeter讀者 波音

「什麼是愛,什麼是謊言?你有知道真相的覺悟嗎?結局峰迴路轉,並從中升起一種希望。這本書絕對會令你落淚。」──Amazon讀者 香步

「欺騙與隱瞞差異何在?每個人總會有一、兩個想隱藏的事情,將矛盾的一面攤在陽光下,真的就是正確的嗎?而好好愛一個人、珍惜一個人,又該怎麼做才是最好的呢?腦中一邊想著這些疑問,一邊閱讀這本書。節奏緊湊,結局真是出乎意料。」──Amazon讀者 Hachikon

「開端很簡單,內容卻十分扎實,可以說是融合推理、懸疑要素的愛情小說。情節引人入勝,欲罷不能,一口氣就讀完了。」──Amazon讀者 村上將太

「努力去挖掘被謊言埋沒的真相,真的就會得到幸福嗎?我想這是這部作品對讀者拋出的疑問。」──Amazon讀者 Fukufuku

「我完全被這本書所吸引,一下就讀完了,很久沒遇到這麼有趣、令人捨不得放下的作品了。」──Amazon讀者 M_438srn

作者簡介:

岡部悅EtsuOkabe

一九六四年生於日本大阪府,在群馬縣長大。

二○○○年進入日本劇作家的培育搖籃「久世塾」學習,並師從已故著名編輯、評論家安原顯。過去,安原顯提攜了兩位日本當代最具影響力的作家,一位是村上春樹,另一位是吉本芭娜娜。

安原顯過世後,她轉而向作家岡本敬三學習,於二○○八年榮獲第三屆「幽」怪談文學獎短篇小說大獎,隔年以得獎作品為名的《枯骨之戀》正式出道。

二○一四年出版《殘花繚亂》,並被TBS木曜劇場翻拍成連續劇《美麗陷阱~殘花繚亂》,蔚為話題。此外,還著有《重新活過》、《爸爸》、《自由~!》等多部作品。

譯者簡介:

緋華璃

因為想聽懂日劇裡的對白,所以開始學日文;

因為不想每天在固定的時間去固定的地方做固定的工作,

所以開始當起只能和自己對話的小小日文全職譯者一枚。

緋華璃の一期一会:www.facebook.com/tsukihikari0220

TOP

章節試閱

【編輯室的話】

一段尋找愛情本質的旅程

年初,一本乍看不起眼的文庫本竟空降日本亞馬遜排行榜第一名,向來不愛發表評論的日本讀者,更是在亞馬遜、書評網站Bookmter紛紛發布自己的見解,淚推有之,深思有之。一時間,各方網友熱議四起,整個日本書市頓時炸開了鍋。

引起眾人熱烈討論的作品,便是各位手上捧著的《愛上謊言的女人》。打敗五百多部創作,躋身「蔦屋書店創作者計畫」冠軍,電影更交由日本兩大影劇男、女神——高橋一生與長澤雅美主演。辛辣題材加上電影、影星加持,《愛上謊言的女人》以一天近五百冊的銷量狂掃日本。讚嘆...

一段尋找愛情本質的旅程

年初,一本乍看不起眼的文庫本竟空降日本亞馬遜排行榜第一名,向來不愛發表評論的日本讀者,更是在亞馬遜、書評網站Bookmter紛紛發布自己的見解,淚推有之,深思有之。一時間,各方網友熱議四起,整個日本書市頓時炸開了鍋。

引起眾人熱烈討論的作品,便是各位手上捧著的《愛上謊言的女人》。打敗五百多部創作,躋身「蔦屋書店創作者計畫」冠軍,電影更交由日本兩大影劇男、女神——高橋一生與長澤雅美主演。辛辣題材加上電影、影星加持,《愛上謊言的女人》以一天近五百冊的銷量狂掃日本。讚嘆...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 岡部悅 譯者: 緋華璃

- 出版社: 春光 出版日期:2018-12-01 ISBN/ISSN:9789579439480

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:272頁

- 商品尺寸:長:210mm \ 寬:148mm

- 類別: 中文書> 世界文學> 日本文學

圖書評論 - 評分:

| |||

|

|