「清遺民」是指那些在清朝考取進士、獲得官職,但在清亡後拒絕擔任民國政府職務的人。本書選錄了九位香港清遺民的詩文作品,分別是吳道鎔、丁仁長、張學華、陳伯陶、何藻翔、賴際熙、溫肅、岑光樾和江孔殷。選錄標準為選取他們在香港居住期間創作的作品,並重點挑選與香港相關且具有歷史價值的詩文,以彰顯他們與香港及各界人士之間的緊密關係。

九位清遺民的生活軌跡各不相同,他們的詩文不僅描繪了日常生活和人際關係情況,流露出遺民的情感,也反映了民初香港的社會風貌。書中提供這些清遺民的生平簡介,並為各篇詩文附上註釋和簡析,通俗易懂,便於讀者理解。

題材獨特:選輯晚清遺老居港詩文

圖文並茂:大量書影與相片供參照

淺白易懂:每篇附詳盡註釋與簡析

| FindBook |

|

有 1 項符合

崔文翰的圖書 |

|

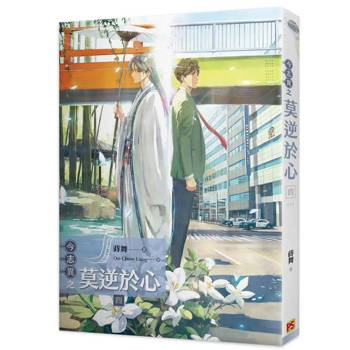

$ 529 ~ 603 | 香江情懷: 香港清遺民詩文集選編

作者:崔文翰 出版社:中華書局(香港)有限公司 出版日期:2025-02-25  共 2 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 2 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:香江情懷:香港清遺民詩文集選編

內容簡介

作者介紹

作者簡介

崔文翰

香港大學一級榮譽文學士、哲學碩士、哲學博士,現任香港伍倫貢學院人文學院署理院長。研究興趣包括明清至民國史、香港史、學術思想史、文化史等。著作散見於內地及港台等地的學術刊物。

崔文翰

香港大學一級榮譽文學士、哲學碩士、哲學博士,現任香港伍倫貢學院人文學院署理院長。研究興趣包括明清至民國史、香港史、學術思想史、文化史等。著作散見於內地及港台等地的學術刊物。

目錄

序/劉智鵬

錦茵一角伴爐香——序《香江情懷:香港清遺民詩文集選編》/陳煒舜

前言

凡例

第一章 吳道鎔

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈高楚香家傳〉(1925)[附]〈同年梁文忠公歿數年矣,高君隱琴以其墨跡裝裱成卷,敬題三絕句〉(1925)

2. 〈宋臺秋唱序〉(1917)[附]〈和蘇選樓澤東自題宋臺秋唱圖〉(1917)

3. 〈避地香江偶成〉(1911)

4. 〈移居龍湫,潛客辱以詩賀,次韻奉答〉(1912)

5. 〈跫公有「亂離身世一琴多」之句,而復以詩乞琴於方拱垣,廣文人咸怪之。為詩釋其意,並質九龍真逸〉(1912)

6. 〈夜過真逸宅聽跫公彈琴〉(1912)

7. 〈癸丑夏再避亂油麻地,暑夜不寐,望香江燈火一絕〉(1913)

8. 〈丙辰端節後感賦二首〉(1916)

9. 〈闇公詠明遺民詩,漫題其後〉(1918)

10. 〈辛亥癸亥,歲星一周,避地香海凡六度,歲暮小病,元旦試筆〉(1923)

第二章 丁仁長

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈偕澹盦、闇公、跫廬訪九龍山居,和真逸二首〉(1913)

2. 〈丙辰二月,港樓與真逸、闇公晤談三首〉(1916)

3. 〈昔在一首贈闇公,時同客香港興漢道〉(1916)

4. 〈五月十二日會飲荔垞寓齋〉(1916)

5. 〈闇公、荔垞招飲放歌〉(1916)

6. 〈客港日為真逸校東官《宋遺民錄》,既里旋,真逸以祀秋曉先生生日詩見示索和,賦此卻寄〉(1917)

7. 〈為杜鵑菴主題春心圖〉(1919)

8. 〈滋田約同澹庵、闇公、真逸遊屯門〉(1920)

9. 〈毅夫館丈以癸亥三月奉詔入直,僕方居憂,未與祖筵。今夏奔問行在,從容話舊,賦簡四首〉(1925)

第三章 張學華

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈瓜廬詩賸序〉(1931)

2. 〈輓許稚筠寺丞〉(1912)

3. 〈除日九龍山人惠酥醪菜白沙鴨賦謝〉(1913)

4. 〈次韻答許少筠見贈〉(1913)

5. 〈乙卯元日〉(1915)

6. 〈重陽日與次嚴、少筠、季裴、伯端、叔文太平山頂登高〉(1916)

7. 〈丙辰元日〉(1916)

8. 〈和香輪〉(1916)

9. 〈丁丑七月避兵香港,寓薄扶林,覺公寄示南灣晚眺詩,依韻和作〉(1937)

10. 〈將之澳門,留別同人〉(1938)

11. 〈留別居停了因道長〉(1938)

第四章 陳伯陶

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈御賞福壽字四品卿銜吳君理卿墓碑銘〉(1916)

2. 〈誥授榮祿大夫廣東勸業道陳公墓碑銘〉(1930)

3. 〈九龍城宋王臺新築石垣記〉(1915)

[附]〈宋皇臺懷古並序〉(1913)

4. 〈槃園記〉(1924)

5. 〈避地香港作〉(1911)

6. 〈紅磡新居成,移家感賦〉(1912)

7. 〈九龍山居作〉(1913)[附]〈登九龍城放歌〉(1913)、〈鶴嶺散步〉(1913)

8. 〈闇公、跫公同澹庵、潛客二老過九龍山居〉(1913)

9. 〈丙辰正月六日,與李君瑞琴、張君魯齋、暨闇公、智公同遊沙田,李君為言黎悅真居士擬築靜室山中,悼古傷今,慨然有作〉(1916)

10. 〈遊杯渡寺〉(1916)[附]〈遊屯門青山贈陳春亭居士〉(1916)

第五章 何藻翔

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈香港走送圓默道人北行,歸途舟中口占卻寄〉(1913)

2. 〈甲寅人日宿九龍山人家題壁〉(1914)

3. 〈阿彬律道山樓夜話述呈長素工部〉(1914)

4. 〈九月十七日宋皇臺祝趙秋曉先生生日和九龍真逸〉(1916)

5. 〈贈莫六〉(1924)

6. 〈中元後一夕愚公簃玩月〉(1924)[附]〈北山亭看菊〉(1924)

7. 〈自清風臺晚步歸口占〉(1925)

8. 〈隨齋主人石塘侍宴應教三首〉(1925)

9. 〈餘生〉(1929)[附]〈自贈〉

10. 〈鄧生爾疋藏鄺海雪綠綺琴,近卜居大埔,以名其園〉(1929)

11. 〈六月十六夜床上口占,贈別英港教育司羅富士,戲效俳體〉(1930)

第六章 賴際熙

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈籌建崇聖書堂序〉(1923)

2. 〈送檗老副憲同年奉召入直南齋序〉(1923)

3. 〈崇正同人系譜序〉(1925)

4. 〈清誥授朝議大夫香港定例局議員少岐周府君墓表〉(1926)

5. 〈周埈年先生大廈落成頌〉

6. 〈利公希慎墓表〉(1928)

7. 〈香港大學中文學會輯識第一期序〉(1932)

8. 〈東蓮覺苑祖堂記〉(1935)

9. 〈登宋王臺作〉(1913)

10. 〈輓丁伯厚前輩〉(1926)

第七章 溫肅

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈岑伯銘六十壽序〉(1919)

2. 〈香港東華醫院六十週紀念記〉(1930)

3. 〈香港大學中文學會說詩〉(1930)

4. 〈陳子丹墓誌銘〉(1935)

[附]〈題寒木春華齋詩集〉(1931)

5. 〈題劉伯端心影詞〉(1920)

6. 〈壽馮平山七十〉(1929)

7. 〈金文泰去思頌並序〉(1929)

8. 〈題陳向元泰寧去思圖〉(1930)

9. 〈題崔伯樾是詩簃圖〉

第八章 岑光樾

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈清封恭人李氏墓表〉(1926)

2. 〈鄧母曾太宜人墓表〉(1928)

3. 〈為商藻亭同年書畫展覽致詞〉(1949)

4. 〈朱聘三同年七十生日〉(1939)

5. 〈題胡伯孝湖濱偕隱圖〉(1940)

6. 〈辛巳十一月香江紀事〉(1941)

7. 〈寄江霞公同年〉(1945)

8. 〈成達中學校歌〉(1947)

9. 〈題溫檗菴癸卯奉召入值南齋香江送別圖〉(1949)

10. 〈己亥生朝感賦〉(1959)

11. 〈輓李鳳坡校長〉(1960)

12. 〈胡恒錦博士園菊盛開招飲〉

第九章 江孔殷

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈今年新曆以九月廿五為中秋節,港居書感〉(1912)

2. 〈九龍新居頗有轇轕感賦〉(1925)

3. 〈聞香江漢文學院觀成有日,喜賦柬荔老、徽老、敏仲、鳳坡〉(1926)

4. 〈重陽後一日,南社諸子有九龍石鼓山莫氏墅集之約,余先期歸廣州,和卻寄〉(1926)

5. 〈循環日報五十四週紀念徵詩〉(1928)

6. 〈香港華星發刊一時紙貴,今已屆二百期特刊矣,緯孟索詩,以此壯之〉(1929)

7. 〈香港華字日報七十一週紀盛,柬緯孟記者〉(1934)

8. 〈己卯香江夏曆元旦〉(1939)

9. 〈丙寅年避地香海,曾為寒瓊題洪北江夏令食單,稿佚,病起補述〉(1940)

10. 〈九龍侯王廟寶漢酒家題詞書後〉(1939—1940)

後記

錦茵一角伴爐香——序《香江情懷:香港清遺民詩文集選編》/陳煒舜

前言

凡例

第一章 吳道鎔

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈高楚香家傳〉(1925)[附]〈同年梁文忠公歿數年矣,高君隱琴以其墨跡裝裱成卷,敬題三絕句〉(1925)

2. 〈宋臺秋唱序〉(1917)[附]〈和蘇選樓澤東自題宋臺秋唱圖〉(1917)

3. 〈避地香江偶成〉(1911)

4. 〈移居龍湫,潛客辱以詩賀,次韻奉答〉(1912)

5. 〈跫公有「亂離身世一琴多」之句,而復以詩乞琴於方拱垣,廣文人咸怪之。為詩釋其意,並質九龍真逸〉(1912)

6. 〈夜過真逸宅聽跫公彈琴〉(1912)

7. 〈癸丑夏再避亂油麻地,暑夜不寐,望香江燈火一絕〉(1913)

8. 〈丙辰端節後感賦二首〉(1916)

9. 〈闇公詠明遺民詩,漫題其後〉(1918)

10. 〈辛亥癸亥,歲星一周,避地香海凡六度,歲暮小病,元旦試筆〉(1923)

第二章 丁仁長

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈偕澹盦、闇公、跫廬訪九龍山居,和真逸二首〉(1913)

2. 〈丙辰二月,港樓與真逸、闇公晤談三首〉(1916)

3. 〈昔在一首贈闇公,時同客香港興漢道〉(1916)

4. 〈五月十二日會飲荔垞寓齋〉(1916)

5. 〈闇公、荔垞招飲放歌〉(1916)

6. 〈客港日為真逸校東官《宋遺民錄》,既里旋,真逸以祀秋曉先生生日詩見示索和,賦此卻寄〉(1917)

7. 〈為杜鵑菴主題春心圖〉(1919)

8. 〈滋田約同澹庵、闇公、真逸遊屯門〉(1920)

9. 〈毅夫館丈以癸亥三月奉詔入直,僕方居憂,未與祖筵。今夏奔問行在,從容話舊,賦簡四首〉(1925)

第三章 張學華

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈瓜廬詩賸序〉(1931)

2. 〈輓許稚筠寺丞〉(1912)

3. 〈除日九龍山人惠酥醪菜白沙鴨賦謝〉(1913)

4. 〈次韻答許少筠見贈〉(1913)

5. 〈乙卯元日〉(1915)

6. 〈重陽日與次嚴、少筠、季裴、伯端、叔文太平山頂登高〉(1916)

7. 〈丙辰元日〉(1916)

8. 〈和香輪〉(1916)

9. 〈丁丑七月避兵香港,寓薄扶林,覺公寄示南灣晚眺詩,依韻和作〉(1937)

10. 〈將之澳門,留別同人〉(1938)

11. 〈留別居停了因道長〉(1938)

第四章 陳伯陶

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈御賞福壽字四品卿銜吳君理卿墓碑銘〉(1916)

2. 〈誥授榮祿大夫廣東勸業道陳公墓碑銘〉(1930)

3. 〈九龍城宋王臺新築石垣記〉(1915)

[附]〈宋皇臺懷古並序〉(1913)

4. 〈槃園記〉(1924)

5. 〈避地香港作〉(1911)

6. 〈紅磡新居成,移家感賦〉(1912)

7. 〈九龍山居作〉(1913)[附]〈登九龍城放歌〉(1913)、〈鶴嶺散步〉(1913)

8. 〈闇公、跫公同澹庵、潛客二老過九龍山居〉(1913)

9. 〈丙辰正月六日,與李君瑞琴、張君魯齋、暨闇公、智公同遊沙田,李君為言黎悅真居士擬築靜室山中,悼古傷今,慨然有作〉(1916)

10. 〈遊杯渡寺〉(1916)[附]〈遊屯門青山贈陳春亭居士〉(1916)

第五章 何藻翔

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈香港走送圓默道人北行,歸途舟中口占卻寄〉(1913)

2. 〈甲寅人日宿九龍山人家題壁〉(1914)

3. 〈阿彬律道山樓夜話述呈長素工部〉(1914)

4. 〈九月十七日宋皇臺祝趙秋曉先生生日和九龍真逸〉(1916)

5. 〈贈莫六〉(1924)

6. 〈中元後一夕愚公簃玩月〉(1924)[附]〈北山亭看菊〉(1924)

7. 〈自清風臺晚步歸口占〉(1925)

8. 〈隨齋主人石塘侍宴應教三首〉(1925)

9. 〈餘生〉(1929)[附]〈自贈〉

10. 〈鄧生爾疋藏鄺海雪綠綺琴,近卜居大埔,以名其園〉(1929)

11. 〈六月十六夜床上口占,贈別英港教育司羅富士,戲效俳體〉(1930)

第六章 賴際熙

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈籌建崇聖書堂序〉(1923)

2. 〈送檗老副憲同年奉召入直南齋序〉(1923)

3. 〈崇正同人系譜序〉(1925)

4. 〈清誥授朝議大夫香港定例局議員少岐周府君墓表〉(1926)

5. 〈周埈年先生大廈落成頌〉

6. 〈利公希慎墓表〉(1928)

7. 〈香港大學中文學會輯識第一期序〉(1932)

8. 〈東蓮覺苑祖堂記〉(1935)

9. 〈登宋王臺作〉(1913)

10. 〈輓丁伯厚前輩〉(1926)

第七章 溫肅

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈岑伯銘六十壽序〉(1919)

2. 〈香港東華醫院六十週紀念記〉(1930)

3. 〈香港大學中文學會說詩〉(1930)

4. 〈陳子丹墓誌銘〉(1935)

[附]〈題寒木春華齋詩集〉(1931)

5. 〈題劉伯端心影詞〉(1920)

6. 〈壽馮平山七十〉(1929)

7. 〈金文泰去思頌並序〉(1929)

8. 〈題陳向元泰寧去思圖〉(1930)

9. 〈題崔伯樾是詩簃圖〉

第八章 岑光樾

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈清封恭人李氏墓表〉(1926)

2. 〈鄧母曾太宜人墓表〉(1928)

3. 〈為商藻亭同年書畫展覽致詞〉(1949)

4. 〈朱聘三同年七十生日〉(1939)

5. 〈題胡伯孝湖濱偕隱圖〉(1940)

6. 〈辛巳十一月香江紀事〉(1941)

7. 〈寄江霞公同年〉(1945)

8. 〈成達中學校歌〉(1947)

9. 〈題溫檗菴癸卯奉召入值南齋香江送別圖〉(1949)

10. 〈己亥生朝感賦〉(1959)

11. 〈輓李鳳坡校長〉(1960)

12. 〈胡恒錦博士園菊盛開招飲〉

第九章 江孔殷

一、生平簡介

二、作品選讀

1. 〈今年新曆以九月廿五為中秋節,港居書感〉(1912)

2. 〈九龍新居頗有轇轕感賦〉(1925)

3. 〈聞香江漢文學院觀成有日,喜賦柬荔老、徽老、敏仲、鳳坡〉(1926)

4. 〈重陽後一日,南社諸子有九龍石鼓山莫氏墅集之約,余先期歸廣州,和卻寄〉(1926)

5. 〈循環日報五十四週紀念徵詩〉(1928)

6. 〈香港華星發刊一時紙貴,今已屆二百期特刊矣,緯孟索詩,以此壯之〉(1929)

7. 〈香港華字日報七十一週紀盛,柬緯孟記者〉(1934)

8. 〈己卯香江夏曆元旦〉(1939)

9. 〈丙寅年避地香海,曾為寒瓊題洪北江夏令食單,稿佚,病起補述〉(1940)

10. 〈九龍侯王廟寶漢酒家題詞書後〉(1939—1940)

後記

序

序

中國歷史上朝代更迭之際,知識份子的動態往往引起研究者的關注。宋元、元明、明清三個歷史轉折時期如是,清末民初更如是。清末距今未遠,引發改朝換代的辛亥革命又與香港息息相關,回顧這段歷史中南來清遺民知識份子的動態,其趣味及意義與此前的研究各有異同,值得為文深入探索,此乃本書《香江情懷:香港清遺民詩文集選編》製作的緣由。

辛亥革命不僅標誌中國兩千多年封建帝制的終結,亦深刻改變了中國社會結構及文化生態。在這場歷史巨變中,清遺民作為一個特殊群體,其生存狀態與思想情感引起廣泛關注。尤其是在香港,一批原籍廣東的晚清進士,面對清室的傾覆,毅然選擇遷居或暫住此地,成為香港歷史上一段不可忽視的篇章。

本書旨在系統整理及展示清遺民在香港期間所創作的詩文,通過他們的文字,窺探其內心世界與生活軌跡,進而探討他們在香港社會、文化及教育發展中所扮演的角色。清遺民雖然身處異鄉,但思想及情感卻與故土緊密相連;既有對前朝的眷戀,亦有對現實生活的無奈與適應。

這批清遺民在香港的表現各異,有的選擇退隱山林,不問世事,僅以詩書為伴;有的積極融入香港社會,利用自身的文化優勢,參與教育、文化事業,致力弘揚中國傳統文化。其詩文不僅記錄個人情感與心路歷程,亦反映民初香港社會風貌及各界人士交往情況。循此可以更深入理解清遺民在香港的生活狀態及思想變遷,以及其對香港文化的貢獻。

然而,長期以來,清遺民及其文學作品在學術界並未得到足夠重視。其一,清遺民無論政治立場或思想觀念均與現代社會相去甚遠,往往被視為保守、守舊的代表;其二,由於歷史原因及文獻資料散佚,清遺民詩文作品亦未能得到系統整理及研究。因此,本書的編纂既是對清遺民文學遺產的一次搶救性發掘,亦是對香港歷史文化的一次深入探索。

本書精選九位具有代表性的清遺民,包括賴際熙、溫肅、陳伯陶、丁仁長、何藻翔、張學華、吳道鎔、江孔殷及岑光樾。他們的詩文作品涵蓋抒情、詠物、記事等多個方面,不僅展現個人的文學才華,亦反映他們對時局的關注及對生活的感悟。通過對這些詩文的解讀,讀者可以更全面了解清遺民在香港的生活狀態及思想情感,以及他們對香港文化的貢獻及影響。

總之,本書不只是一部文學選集,更是一部歷史文化見證;從中可以窺見清遺民在香港的生活片段,感受他們對故土的深情厚誼,以及他們在異鄉的文化堅守與傳承。本書作者治清代思想史有年,亦長時期從事香港史教研的工作;本書集清史與香港史於一部,兼顧學術發明與閱讀趣味,可謂上品。希望本書的出版能夠引起學術界及廣大讀者的關注,進一步推動對清遺民及其文學作品的研究與探討,為香港乃至中國的歷史文化研究增添新的視角及深度。

劉智鵬

嶺南大學協理副校長

錦茵一角伴爐香——序《香江情懷:香港清遺民詩文集選編》

比年以來,崔文翰教授身兼香港伍倫貢學院人文學院院長,夙夜在公且仍不廢教研,新近完成鴻著《香江情懷:香港清遺民詩文集選編》。全書聚焦於吳道鎔、丁仁長、張學華、陳伯陶、何藻翔、賴際熙、溫肅、岑光樾與江孔殷九位居港之前清遺民,由其詩文集內精選關乎香港之詩文,加以註釋、解析,不僅公允評價諸老之文學成就,亦藉此機會向普羅大眾廣為紹介。付梓在即,文翰兄命撰序一篇。自忖於該範疇少有究心,更乏專論。拜讀鴻著之後,益感承蒙厚愛,惶恐不已!茲僅就讀後所感所得,綴文於茲,以質諸文翰兄及諸位大方。

所謂遺民,原指朝代或國家滅亡後遺留之百姓。如《史記.管蔡世家》:「封叔鮮於管,封叔度於蔡:二人相紂子武庚祿父,治殷遺民。」又如《左傳.閔公二年》:「衛之遺民,男女七百有三十人。」殷遺民為武王伐紂、商代滅亡後之朝代遺民,衛遺民為北狄攻衛、衛國破亡後之諸侯遺民。而遺民群體中,最引人注目、最具代表性者,當屬富於學養、曾有官爵、眷戀前朝、不事新主的成員。易言之,史上艷稱之遺民人物,多半並非普通百姓,而是出身貴族或士大夫階層,而在國變後成為布衣的知識人。如義不食周粟的伯夷、叔齊,乃是商代孤竹國君之子。孤竹並非殷商的直接領地,但夷齊兄弟甘為殷商守節,足見已具有較強烈的中央王朝意識。他們的政治選擇,是其自覺建構知識體系的反映。至於源自「王官失守」的諸侯遺民,對於知識的傳播貢獻更大。周室東遷、王權低落,無法抑制諸侯間的兼併。小國滅亡後,原來的貴族、官員淪為平民,所藏典籍流入民間,造就了知識的普及。這些為數眾多的諸侯遺民,姓名雖早已於史無徵,文化功績卻可謂永垂後世。

漢代以降,遺民之記載不絕於史冊。自《後漢書》訖《清史稿》,設有逸民傳(或稱隱逸傳、逸士傳、遺逸傳)的正史達十六種之多。如范曄《後漢書.逸民傳》云:「《易》稱:『遯之時義大矣哉!』又曰:『不事王侯,高尚其事。』是以堯稱則天,不屈潁陽之高;武盡美矣,終全孤竹之潔。」將賢士許由與夷齊並稱——所謂「潁陽之高」,指的是許由不受帝堯讓位而甘願隱居。但許由並非遭遇鼎革,只是在太平盛世情願歸隱,畢竟不同於夷齊的處境。而范氏〈逸民傳〉中的人物,既有鼎革後不事新莽的周黨、王霸、嚴光之倫,也有東漢之世不受官祿的井丹、梁鴻、高鳳之屬。因此吾儕可進一步界定,遺民是逸民的一種:任何時代選擇歸隱的知識人,都可稱為逸民或逸士;唯有家國破亡後的歸隱者,才可稱為遺民。然而,研究遺民者也不得不同時關注逸民問題。以元明之際為例,如李祁、戴良等有元朝功名,入明不仕,是著名的元遺民。梁寅在元代屢試不第,但後來並不接受明代授官;張憲在元代受到賞識而不就官,後為張士誠所招,入明後寄食佛寺:二人皆被視為元遺民。宋濂於元末不仕、明初成為文臣之首;劉基身為元代進士、官員,棄官還鄉,至朱元璋相邀方出仕明朝:二人情況不同,倒皆仍可稱為「元逸民」。這些人物皆可統稱為逸民,考察諸人仕隱之軌跡,對於吾儕探論遺民群體,還是頗有助益。

由於年代久遠、文獻闕漏,有關唐五代以前的列朝遺民都不易開展系統性探討。民國以後,隨着國族意識的建立,宋、明遺民早已成為學界熱門話題。至於金、元遺民存在的事實,一度令學者詫異――如錢穆謂「明初諸臣之不忘胡元,真屬不可思議之尤矣」――卻也不難理解,因此相關研究者並不乏人。至於清遺民為人所詆訿,則是因為他們所面對的不僅是朝代更迭,更是傳統社會的崩潰。他們對故主與傳統文化的忠誠與眷戀,長期被視為抱殘守缺,而無法獲得新文化支持者的同情。然而,這在二十世紀前葉的香港又另當別論。

鴉片戰爭以還,港、九、新界陸續被英國接管,造就了香港的特殊環境與地位。一方面,由於華洋雜處、得風氣之先,令香港成為辛亥革命的搖籃。另一方面,當辛亥革命、五四運動接踵而至,殖民政府及本地官紳大力推崇儒學、國學,以化解來自內地的衝擊,謀求穩定的管治。對於遜清遺民――尤其是粵籍者而言,香港毗鄰故國故鄉,言語風俗相通,且非民國管轄,誠可謂一方桃源。舉例而言,賴際熙(1865-1937)於光緒二十九年(1903)中二甲進士,後授翰林院編修、出任國史館總纂。清亡移居香港,從事文教工作。香港大學成立後,以兼任形式講授史學。1923年主持成立學海書樓,以聚書講學、宏揚文化。1925年,新任港督金文泰推動中文教育,賴際熙協助成立港大中文學院,並全職擔任中國歷史教授,至1933年方才離去。期間賴氏於社會名流多有應酬,為中文學院爭取經費資源。此外,同時任職於中文學院的區大典、溫肅、朱汝珍皆為前清進士兼遺老,可謂同聲同氣。賴氏諸人在香港的生活並非如他們在內地的同道那般與世相忘,他們不但未受到本地文化輿論的排斥,更擁有較顯著的地位,依然活躍於社會。他們致力文教的一謦一欬,又不由得使人感到與兩千年前那些失守的王官們于喁相應。

《香江情懷》對清遺民作家的界定甚為謹嚴:他們不僅不仕民國,還必須具備前清的進士身分、有詩文集傳世。饒是如此,依然有九位入選,人數之多令人驚嘆,而香港之特殊性,由此可見一斑。文翰兄在〈前言〉中寫道:「他們在香港的生活展現出不同的面貌,賴際熙善於交際,在官紳間競爭,為創辦學海書樓籌款,最終實現夢想;溫肅積極參與復辟活動,並侍奉溥儀,生活充實;丁仁長以至孝見稱,後跟隨溥儀;吳道鎔、陳伯陶、張學華一心歸隱,著述不輟,風姿瀟灑;岑光樾專注於教育,桃李滿園;江孔殷享受逍遙生活,妻妾成群,嗜好美食,無憂無慮;何藻翔來港從教,內心一直不滿,晚年心志消沉,顯露窮困之狀。」縱然九位遺民的命運與人生軌跡各自不同,卻都奉行言為心聲的詩教,居港生活「離不開出席詩社聚會」,透過文學創作來構築自身與世界交流對話的平臺。「從現代的觀點來看,他們對清朝政治立場的忠誠已經失去意義,未能贏得當時人的接受。然而,他們的詩作卻流露出真情,動人心魄。」在平臺荒蕪已久的近百年後,卻賴文翰兄為吾人灑掃停當,不僅得以直面那些前賢的心靈,更可能由此通向一方更為廣大的空間。《香江情懷》共九章,人各一章,每章皆分為「生平簡介」及「作品選讀」兩節。茲舉例以見全書之體式。如〈第七章 溫肅〉,首節「生平簡介」分為「早歲仕歷」、「謀求復辟」、「港大歲月」、「晚年心跡」四目,對於溫氏的生平行事有較詳盡的述論。而〈第一章 吳道鎔〉之「作品選讀」一節,收錄作品若干。如〈宋臺秋唱序〉(1917)一文共有註解十五條,或解釋詞句、點出事典語典,或介紹人、地、書名,或作內文校勘,甚或略有考據(如註3 關於「二王殿」的解說),讓讀者一目了然。隨後的「簡析」部分,精煉扼要地介紹了《宋臺秋唱》一書的緣起及版本,並指出聚德堂本有吳道鎔和陳伯陶詩作二首,失收於時人為吳氏所編《澹庵詩存》,當是遺漏之故。而《宋臺秋唱》的文獻價值,由是可窺。此後,更附上吳道鎔〈和蘇選樓澤東自題宋臺秋唱圖〉七絕二首,仍有註解,更全面地呈現吳氏對《宋臺秋唱》一書之參與。至於「簡析」部分收錄《宋臺秋唱》書影、〈宋臺秋唱圖〉等,益能收比照之效。

綜上所言,可知《香江情懷》精彩紛陳、補充當下研究的重要缺環,不待筆者饒舌。衷心恭賀新著出版同時,也藉此良機作一寄語:期待文翰院長日後肆其餘力,引領群賢整理居港清遺民,乃至逸民、「後遺民」(王德威語)之相關著作,並擇菁拔尤,加以推廣,必能為香港描繪出一幅更為多姿多彩的文化圖景。筆者雖不敏,亦當勉從其後!謹以七律一首收結拙序云:

鹽梅之道豈相忘,野老猶稱官富場。

注史心情久如噎,傳經手澤每堪傷。

鼎遷無處非周土,臺毀何由弔宋皇。

當日長安花落盡,錦茵一角伴爐香。

甲辰孔誕後學陳煒舜

謹識於壹言齋

中國歷史上朝代更迭之際,知識份子的動態往往引起研究者的關注。宋元、元明、明清三個歷史轉折時期如是,清末民初更如是。清末距今未遠,引發改朝換代的辛亥革命又與香港息息相關,回顧這段歷史中南來清遺民知識份子的動態,其趣味及意義與此前的研究各有異同,值得為文深入探索,此乃本書《香江情懷:香港清遺民詩文集選編》製作的緣由。

辛亥革命不僅標誌中國兩千多年封建帝制的終結,亦深刻改變了中國社會結構及文化生態。在這場歷史巨變中,清遺民作為一個特殊群體,其生存狀態與思想情感引起廣泛關注。尤其是在香港,一批原籍廣東的晚清進士,面對清室的傾覆,毅然選擇遷居或暫住此地,成為香港歷史上一段不可忽視的篇章。

本書旨在系統整理及展示清遺民在香港期間所創作的詩文,通過他們的文字,窺探其內心世界與生活軌跡,進而探討他們在香港社會、文化及教育發展中所扮演的角色。清遺民雖然身處異鄉,但思想及情感卻與故土緊密相連;既有對前朝的眷戀,亦有對現實生活的無奈與適應。

這批清遺民在香港的表現各異,有的選擇退隱山林,不問世事,僅以詩書為伴;有的積極融入香港社會,利用自身的文化優勢,參與教育、文化事業,致力弘揚中國傳統文化。其詩文不僅記錄個人情感與心路歷程,亦反映民初香港社會風貌及各界人士交往情況。循此可以更深入理解清遺民在香港的生活狀態及思想變遷,以及其對香港文化的貢獻。

然而,長期以來,清遺民及其文學作品在學術界並未得到足夠重視。其一,清遺民無論政治立場或思想觀念均與現代社會相去甚遠,往往被視為保守、守舊的代表;其二,由於歷史原因及文獻資料散佚,清遺民詩文作品亦未能得到系統整理及研究。因此,本書的編纂既是對清遺民文學遺產的一次搶救性發掘,亦是對香港歷史文化的一次深入探索。

本書精選九位具有代表性的清遺民,包括賴際熙、溫肅、陳伯陶、丁仁長、何藻翔、張學華、吳道鎔、江孔殷及岑光樾。他們的詩文作品涵蓋抒情、詠物、記事等多個方面,不僅展現個人的文學才華,亦反映他們對時局的關注及對生活的感悟。通過對這些詩文的解讀,讀者可以更全面了解清遺民在香港的生活狀態及思想情感,以及他們對香港文化的貢獻及影響。

總之,本書不只是一部文學選集,更是一部歷史文化見證;從中可以窺見清遺民在香港的生活片段,感受他們對故土的深情厚誼,以及他們在異鄉的文化堅守與傳承。本書作者治清代思想史有年,亦長時期從事香港史教研的工作;本書集清史與香港史於一部,兼顧學術發明與閱讀趣味,可謂上品。希望本書的出版能夠引起學術界及廣大讀者的關注,進一步推動對清遺民及其文學作品的研究與探討,為香港乃至中國的歷史文化研究增添新的視角及深度。

劉智鵬

嶺南大學協理副校長

錦茵一角伴爐香——序《香江情懷:香港清遺民詩文集選編》

比年以來,崔文翰教授身兼香港伍倫貢學院人文學院院長,夙夜在公且仍不廢教研,新近完成鴻著《香江情懷:香港清遺民詩文集選編》。全書聚焦於吳道鎔、丁仁長、張學華、陳伯陶、何藻翔、賴際熙、溫肅、岑光樾與江孔殷九位居港之前清遺民,由其詩文集內精選關乎香港之詩文,加以註釋、解析,不僅公允評價諸老之文學成就,亦藉此機會向普羅大眾廣為紹介。付梓在即,文翰兄命撰序一篇。自忖於該範疇少有究心,更乏專論。拜讀鴻著之後,益感承蒙厚愛,惶恐不已!茲僅就讀後所感所得,綴文於茲,以質諸文翰兄及諸位大方。

所謂遺民,原指朝代或國家滅亡後遺留之百姓。如《史記.管蔡世家》:「封叔鮮於管,封叔度於蔡:二人相紂子武庚祿父,治殷遺民。」又如《左傳.閔公二年》:「衛之遺民,男女七百有三十人。」殷遺民為武王伐紂、商代滅亡後之朝代遺民,衛遺民為北狄攻衛、衛國破亡後之諸侯遺民。而遺民群體中,最引人注目、最具代表性者,當屬富於學養、曾有官爵、眷戀前朝、不事新主的成員。易言之,史上艷稱之遺民人物,多半並非普通百姓,而是出身貴族或士大夫階層,而在國變後成為布衣的知識人。如義不食周粟的伯夷、叔齊,乃是商代孤竹國君之子。孤竹並非殷商的直接領地,但夷齊兄弟甘為殷商守節,足見已具有較強烈的中央王朝意識。他們的政治選擇,是其自覺建構知識體系的反映。至於源自「王官失守」的諸侯遺民,對於知識的傳播貢獻更大。周室東遷、王權低落,無法抑制諸侯間的兼併。小國滅亡後,原來的貴族、官員淪為平民,所藏典籍流入民間,造就了知識的普及。這些為數眾多的諸侯遺民,姓名雖早已於史無徵,文化功績卻可謂永垂後世。

漢代以降,遺民之記載不絕於史冊。自《後漢書》訖《清史稿》,設有逸民傳(或稱隱逸傳、逸士傳、遺逸傳)的正史達十六種之多。如范曄《後漢書.逸民傳》云:「《易》稱:『遯之時義大矣哉!』又曰:『不事王侯,高尚其事。』是以堯稱則天,不屈潁陽之高;武盡美矣,終全孤竹之潔。」將賢士許由與夷齊並稱——所謂「潁陽之高」,指的是許由不受帝堯讓位而甘願隱居。但許由並非遭遇鼎革,只是在太平盛世情願歸隱,畢竟不同於夷齊的處境。而范氏〈逸民傳〉中的人物,既有鼎革後不事新莽的周黨、王霸、嚴光之倫,也有東漢之世不受官祿的井丹、梁鴻、高鳳之屬。因此吾儕可進一步界定,遺民是逸民的一種:任何時代選擇歸隱的知識人,都可稱為逸民或逸士;唯有家國破亡後的歸隱者,才可稱為遺民。然而,研究遺民者也不得不同時關注逸民問題。以元明之際為例,如李祁、戴良等有元朝功名,入明不仕,是著名的元遺民。梁寅在元代屢試不第,但後來並不接受明代授官;張憲在元代受到賞識而不就官,後為張士誠所招,入明後寄食佛寺:二人皆被視為元遺民。宋濂於元末不仕、明初成為文臣之首;劉基身為元代進士、官員,棄官還鄉,至朱元璋相邀方出仕明朝:二人情況不同,倒皆仍可稱為「元逸民」。這些人物皆可統稱為逸民,考察諸人仕隱之軌跡,對於吾儕探論遺民群體,還是頗有助益。

由於年代久遠、文獻闕漏,有關唐五代以前的列朝遺民都不易開展系統性探討。民國以後,隨着國族意識的建立,宋、明遺民早已成為學界熱門話題。至於金、元遺民存在的事實,一度令學者詫異――如錢穆謂「明初諸臣之不忘胡元,真屬不可思議之尤矣」――卻也不難理解,因此相關研究者並不乏人。至於清遺民為人所詆訿,則是因為他們所面對的不僅是朝代更迭,更是傳統社會的崩潰。他們對故主與傳統文化的忠誠與眷戀,長期被視為抱殘守缺,而無法獲得新文化支持者的同情。然而,這在二十世紀前葉的香港又另當別論。

鴉片戰爭以還,港、九、新界陸續被英國接管,造就了香港的特殊環境與地位。一方面,由於華洋雜處、得風氣之先,令香港成為辛亥革命的搖籃。另一方面,當辛亥革命、五四運動接踵而至,殖民政府及本地官紳大力推崇儒學、國學,以化解來自內地的衝擊,謀求穩定的管治。對於遜清遺民――尤其是粵籍者而言,香港毗鄰故國故鄉,言語風俗相通,且非民國管轄,誠可謂一方桃源。舉例而言,賴際熙(1865-1937)於光緒二十九年(1903)中二甲進士,後授翰林院編修、出任國史館總纂。清亡移居香港,從事文教工作。香港大學成立後,以兼任形式講授史學。1923年主持成立學海書樓,以聚書講學、宏揚文化。1925年,新任港督金文泰推動中文教育,賴際熙協助成立港大中文學院,並全職擔任中國歷史教授,至1933年方才離去。期間賴氏於社會名流多有應酬,為中文學院爭取經費資源。此外,同時任職於中文學院的區大典、溫肅、朱汝珍皆為前清進士兼遺老,可謂同聲同氣。賴氏諸人在香港的生活並非如他們在內地的同道那般與世相忘,他們不但未受到本地文化輿論的排斥,更擁有較顯著的地位,依然活躍於社會。他們致力文教的一謦一欬,又不由得使人感到與兩千年前那些失守的王官們于喁相應。

《香江情懷》對清遺民作家的界定甚為謹嚴:他們不僅不仕民國,還必須具備前清的進士身分、有詩文集傳世。饒是如此,依然有九位入選,人數之多令人驚嘆,而香港之特殊性,由此可見一斑。文翰兄在〈前言〉中寫道:「他們在香港的生活展現出不同的面貌,賴際熙善於交際,在官紳間競爭,為創辦學海書樓籌款,最終實現夢想;溫肅積極參與復辟活動,並侍奉溥儀,生活充實;丁仁長以至孝見稱,後跟隨溥儀;吳道鎔、陳伯陶、張學華一心歸隱,著述不輟,風姿瀟灑;岑光樾專注於教育,桃李滿園;江孔殷享受逍遙生活,妻妾成群,嗜好美食,無憂無慮;何藻翔來港從教,內心一直不滿,晚年心志消沉,顯露窮困之狀。」縱然九位遺民的命運與人生軌跡各自不同,卻都奉行言為心聲的詩教,居港生活「離不開出席詩社聚會」,透過文學創作來構築自身與世界交流對話的平臺。「從現代的觀點來看,他們對清朝政治立場的忠誠已經失去意義,未能贏得當時人的接受。然而,他們的詩作卻流露出真情,動人心魄。」在平臺荒蕪已久的近百年後,卻賴文翰兄為吾人灑掃停當,不僅得以直面那些前賢的心靈,更可能由此通向一方更為廣大的空間。《香江情懷》共九章,人各一章,每章皆分為「生平簡介」及「作品選讀」兩節。茲舉例以見全書之體式。如〈第七章 溫肅〉,首節「生平簡介」分為「早歲仕歷」、「謀求復辟」、「港大歲月」、「晚年心跡」四目,對於溫氏的生平行事有較詳盡的述論。而〈第一章 吳道鎔〉之「作品選讀」一節,收錄作品若干。如〈宋臺秋唱序〉(1917)一文共有註解十五條,或解釋詞句、點出事典語典,或介紹人、地、書名,或作內文校勘,甚或略有考據(如註3 關於「二王殿」的解說),讓讀者一目了然。隨後的「簡析」部分,精煉扼要地介紹了《宋臺秋唱》一書的緣起及版本,並指出聚德堂本有吳道鎔和陳伯陶詩作二首,失收於時人為吳氏所編《澹庵詩存》,當是遺漏之故。而《宋臺秋唱》的文獻價值,由是可窺。此後,更附上吳道鎔〈和蘇選樓澤東自題宋臺秋唱圖〉七絕二首,仍有註解,更全面地呈現吳氏對《宋臺秋唱》一書之參與。至於「簡析」部分收錄《宋臺秋唱》書影、〈宋臺秋唱圖〉等,益能收比照之效。

綜上所言,可知《香江情懷》精彩紛陳、補充當下研究的重要缺環,不待筆者饒舌。衷心恭賀新著出版同時,也藉此良機作一寄語:期待文翰院長日後肆其餘力,引領群賢整理居港清遺民,乃至逸民、「後遺民」(王德威語)之相關著作,並擇菁拔尤,加以推廣,必能為香港描繪出一幅更為多姿多彩的文化圖景。筆者雖不敏,亦當勉從其後!謹以七律一首收結拙序云:

鹽梅之道豈相忘,野老猶稱官富場。

注史心情久如噎,傳經手澤每堪傷。

鼎遷無處非周土,臺毀何由弔宋皇。

當日長安花落盡,錦茵一角伴爐香。

甲辰孔誕後學陳煒舜

謹識於壹言齋

|