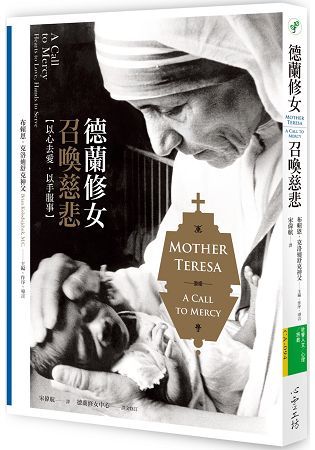

繼2009年《德蘭修女:來作我的光》揭露德蘭修女的靈修生活與掙扎,十年後同樣由修女摯友布賴恩.克洛迪舒克神父所編輯的《召喚慈悲》,呈現出她回應上主召喚,具體體現「慈悲」的事蹟。

德蘭修女畢生為赤貧之人奉獻,獲得全球性的肯定。但她卻自認是個特別軟弱的罪人,日日夜夜仰賴天主施與愛、力量和悲憫。基於此,她的服事工作是體現基督的精神,在赤貧者中看見需要照顧的耶穌身影。

德蘭修女不推出大規模方案去解決世界各地的饑饉與急難,而在於遇到一個幫一個,一次好好幫一個。到最後,她的事工遍及世界。

除了物質的饑饉,德蘭修女還注意到:「不僅需要麵包止饑,也需要有愛止饑」,而且愛的饑饉更難消除。德蘭修女又發現,不論貧窮或富裕,不論階級、宗教,各處都有「靈性饑饉」。要消除這三種饑饉,所需唯有真誠的慈悲與積極的行動。

慈悲的真義不是施捨、不是上對下的憐憫,而是感受到別人的處境如同自己也在相同的處境。要對抗不義、撫平傷痕、消弭社會上各種對立歧視,需要我們召喚深藏心中的慈悲,從而召喚出充滿勇氣的行動,才能使這個世界成為更好的世界。

慈悲是存在每人心底的基本定律,能使我們誠摯地看待生命中遇到的每個人。——教宗方濟各

名家推薦

王增勇(政治大學社會工作研究所教授)

孫大川(監察院副院長、臺灣大學臺灣文學研究所兼任副教授)

楚 雲(資深廣播人)

趙可式(國立成功大學醫學院名譽教授)

鄭玉英(懷仁全人發展中心專業督導)

黎建球(輔仁大學哲學系講座教授、前輔仁大學校長)

蔡怡佳(輔仁大學宗教學系副教授)

| FindBook |

|

有 1 項符合

布萊恩.克洛狄舒克神父主編的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 13 則評論,查看更多評論 |

|

|

$ 230 ~ 450 | 德蘭修女:召喚慈悲

作者:布萊恩.克洛狄舒克神父主編、作序、導言 / 譯者:宋偉航 出版社:心靈工坊 出版日期:2019-04-18 語言:繁體/中文  13 則評論 13 則評論  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

布萊

圖書介紹 - 資料來源:博客來

圖書名稱:德蘭修女:召喚慈悲

內容簡介

作者介紹

作者簡介

德蘭修女(Mother Teresa,1910~1997)

德蘭修女1910年出生於現今的馬其頓首都斯科普里(Skopje),1928年加入愛爾蘭羅雷托修女會,隨後獲派前往印度,她在印度接受初學期的培訓。1931年至1948年,她在加爾各答的聖瑪利亞中學當老師,後來她離開羅雷托修女會,成立仁愛傳教修女會(Missionaries of Charity)。仁愛傳教的修女、修士、神父與德蘭修女本人,在世界各地為窮人、垂死者、孤兒等無人看顧者服務。她曾獲頒許多獎項,包括1979年的諾貝爾和平獎。在她1997年以87歲之齡辭世之後,封聖申請案立刻展開。

德蘭修女因2003年的首次治病神蹟,獲已故教宗若望保祿二世(John Paul II)宣佈為真福(beatification)。2008年,一名巴西腦癌病人向已逝的德蘭修女祈福後,腫瘤奇蹟般消失一事,成為德蘭修女的第二個神蹟。傳統上,至少需要施行兩個神蹟,才能獲得教廷封聖。因此,天主教教宗方濟各於2016年為有「貧民聖人」之稱的德蘭修女舉行封聖儀式,正式封為聖人。

編者簡介

布賴恩‧克洛迪舒克神父(Father Brian Kolodiejchuk, M.C.)

出生於加拿大溫尼伯。他在1977年初識德蘭修女,直到她於1997年辭世前,兩人都一直是好朋友。1984年他加入剛成立的仁愛傳教司鐸會。布賴恩神父是真福德蘭封聖申請案的列品申請人,也是德蘭修女中心的主任。

譯者簡介

宋偉航

資深譯者。譯作舉隅:《放客企業》、《智慧資本》、《共謀》、《阿波羅的天使》、《我在DK的出版歲月》、《實作理論綱要》(全新修訂版)、《溫柔酒吧》、《迷》、《閱讀日誌》、《留聲中國》、《靈魂考》、《有關品味》、《自己的房間》(漫遊者文化2017版)等。

德蘭修女(Mother Teresa,1910~1997)

德蘭修女1910年出生於現今的馬其頓首都斯科普里(Skopje),1928年加入愛爾蘭羅雷托修女會,隨後獲派前往印度,她在印度接受初學期的培訓。1931年至1948年,她在加爾各答的聖瑪利亞中學當老師,後來她離開羅雷托修女會,成立仁愛傳教修女會(Missionaries of Charity)。仁愛傳教的修女、修士、神父與德蘭修女本人,在世界各地為窮人、垂死者、孤兒等無人看顧者服務。她曾獲頒許多獎項,包括1979年的諾貝爾和平獎。在她1997年以87歲之齡辭世之後,封聖申請案立刻展開。

德蘭修女因2003年的首次治病神蹟,獲已故教宗若望保祿二世(John Paul II)宣佈為真福(beatification)。2008年,一名巴西腦癌病人向已逝的德蘭修女祈福後,腫瘤奇蹟般消失一事,成為德蘭修女的第二個神蹟。傳統上,至少需要施行兩個神蹟,才能獲得教廷封聖。因此,天主教教宗方濟各於2016年為有「貧民聖人」之稱的德蘭修女舉行封聖儀式,正式封為聖人。

編者簡介

布賴恩‧克洛迪舒克神父(Father Brian Kolodiejchuk, M.C.)

出生於加拿大溫尼伯。他在1977年初識德蘭修女,直到她於1997年辭世前,兩人都一直是好朋友。1984年他加入剛成立的仁愛傳教司鐸會。布賴恩神父是真福德蘭封聖申請案的列品申請人,也是德蘭修女中心的主任。

譯者簡介

宋偉航

資深譯者。譯作舉隅:《放客企業》、《智慧資本》、《共謀》、《阿波羅的天使》、《我在DK的出版歲月》、《實作理論綱要》(全新修訂版)、《溫柔酒吧》、《迷》、《閱讀日誌》、《留聲中國》、《靈魂考》、《有關品味》、《自己的房間》(漫遊者文化2017版)等。

目錄

【推薦序一】在慈悲中,遇見自己 王增勇

【推薦序二】慈悲的奧祕:召喚慈悲 蔡怡佳

序

導言

第一章:饑者食之

第二章:渴者飲之

第三章:裸者衣之

第四章:收留旅人

第五章:照顧病人

第六章:探望囚者

第七章:埋葬死者

第八章:教導愚蒙

第九章:解人疑惑

第十章:勸人悔改

第十一章:忍耐磨難

第十二章;赦人侮辱

第十三章:安慰憂苦

第十四章:為生者死者祈求

結語

【附錄一】原註

【附錄二】譯註

【推薦序二】慈悲的奧祕:召喚慈悲 蔡怡佳

序

導言

第一章:饑者食之

第二章:渴者飲之

第三章:裸者衣之

第四章:收留旅人

第五章:照顧病人

第六章:探望囚者

第七章:埋葬死者

第八章:教導愚蒙

第九章:解人疑惑

第十章:勸人悔改

第十一章:忍耐磨難

第十二章;赦人侮辱

第十三章:安慰憂苦

第十四章:為生者死者祈求

結語

【附錄一】原註

【附錄二】譯註

序

推薦序

在慈悲中,遇見自己

王增勇(政治大學社會工作研究所教授)

在我大學時期,曾參加教會舉辦的生活體驗營,我這組分配到的就是跟著仁愛傳教司鐸會的修士到愛愛院幫老人洗澡、到和平醫院照顧病人,以及到精神療養院探望病患。這些都是修士每天的日常工作,在那三天體驗中,我經驗到一種為他人服務的單純、空虛了自己的踏實、以天主為依歸的豐富。這次經驗促成我後來轉念社會工作。我是個天主教徒,也是個社會工作者,但社工與天主教信仰兩者卻鮮少交會。因此,此次透過閱讀德蘭修女的事工,這段經驗再度浮現我腦海,讓我以社工作為對照,去思考慈悲召喚的歷程中,服事的助人者與被服事者之間的關係,我發現在助人工作中,社工是孤獨的。

布賴恩.克洛迪舒克神父如此定義德蘭修女的行動,「體現上主『慈悲』的具體模範,讓凡世人不要、世人不愛、世人排擠、世人遺忘的,感受到寬仁、慈悲,就會確信自己在神的眼裡何其珍貴。」這與社工希望透過助人行動幫助案主發揮潛能的理念是一致的;但真正的差別在於德蘭修女自認「她是軟弱的罪人,日日夜夜全然仰賴天主施與愛、力量和悲憫」,換句話說,德蘭修女認為自己跟這些被服務的人一樣都是等待救贖的罪人,而社工專業則認為自己是具有服務弱勢者的專業,並不與弱勢者居於相同的位置。社工與案主的二元對立造成許多社工無法面對自己的受傷,彷彿受傷經驗會減損其專業能力,造成在專業養成中沒有自我療傷的空間,對社工的專業養成反而造成阻礙,因此「受傷的助人者」於是被提出來,破除社工必須是全能的迷思。相反地,德蘭修女投入慈悲之初,就認定自己是罪人,耶穌親自召叫她時,就告訴過她:「妳啊,於我所知是最無能的一個人,軟弱,有罪,不過,正因為如此,妳才得我所用,為的是榮耀我!」這個起點全然推翻當代專業建構自身權威的原則,但允許助人者軟弱這對助人工作者是多大的釋放啊!

不同於社工專業的助人關係是以兩人為主,天主教的慈悲是三人同行。對德蘭修女而言,她看到的受苦者,同時也是十字架上的耶穌;她服務的不只是受苦者,更是臨死前呼喊「我渴」的耶穌。於是不論她走到何處,她回應的是世人渴慕天主的饑饉,她要成為天主的愛。因為耶穌的同行,案主與社工的二元對立得以超越,因為案主不再是他者,而與德蘭修女同樣是罪人,但也同時是帶來救贖的耶穌。

在慈悲中,遇見自己

王增勇(政治大學社會工作研究所教授)

在我大學時期,曾參加教會舉辦的生活體驗營,我這組分配到的就是跟著仁愛傳教司鐸會的修士到愛愛院幫老人洗澡、到和平醫院照顧病人,以及到精神療養院探望病患。這些都是修士每天的日常工作,在那三天體驗中,我經驗到一種為他人服務的單純、空虛了自己的踏實、以天主為依歸的豐富。這次經驗促成我後來轉念社會工作。我是個天主教徒,也是個社會工作者,但社工與天主教信仰兩者卻鮮少交會。因此,此次透過閱讀德蘭修女的事工,這段經驗再度浮現我腦海,讓我以社工作為對照,去思考慈悲召喚的歷程中,服事的助人者與被服事者之間的關係,我發現在助人工作中,社工是孤獨的。

布賴恩.克洛迪舒克神父如此定義德蘭修女的行動,「體現上主『慈悲』的具體模範,讓凡世人不要、世人不愛、世人排擠、世人遺忘的,感受到寬仁、慈悲,就會確信自己在神的眼裡何其珍貴。」這與社工希望透過助人行動幫助案主發揮潛能的理念是一致的;但真正的差別在於德蘭修女自認「她是軟弱的罪人,日日夜夜全然仰賴天主施與愛、力量和悲憫」,換句話說,德蘭修女認為自己跟這些被服務的人一樣都是等待救贖的罪人,而社工專業則認為自己是具有服務弱勢者的專業,並不與弱勢者居於相同的位置。社工與案主的二元對立造成許多社工無法面對自己的受傷,彷彿受傷經驗會減損其專業能力,造成在專業養成中沒有自我療傷的空間,對社工的專業養成反而造成阻礙,因此「受傷的助人者」於是被提出來,破除社工必須是全能的迷思。相反地,德蘭修女投入慈悲之初,就認定自己是罪人,耶穌親自召叫她時,就告訴過她:「妳啊,於我所知是最無能的一個人,軟弱,有罪,不過,正因為如此,妳才得我所用,為的是榮耀我!」這個起點全然推翻當代專業建構自身權威的原則,但允許助人者軟弱這對助人工作者是多大的釋放啊!

不同於社工專業的助人關係是以兩人為主,天主教的慈悲是三人同行。對德蘭修女而言,她看到的受苦者,同時也是十字架上的耶穌;她服務的不只是受苦者,更是臨死前呼喊「我渴」的耶穌。於是不論她走到何處,她回應的是世人渴慕天主的饑饉,她要成為天主的愛。因為耶穌的同行,案主與社工的二元對立得以超越,因為案主不再是他者,而與德蘭修女同樣是罪人,但也同時是帶來救贖的耶穌。

圖書評論 - 評分:

|

布萊是德國萊茵蘭-普法爾茨州的一個市鎮。總面積3.97平方公里,總人口1509人,其中男性733人,女性776人,人口密度380人/平方公里。

布萊是德國萊茵蘭-普法爾茨州的一個市鎮。總面積3.97平方公里,總人口1509人,其中男性733人,女性776人,人口密度380人/平方公里。

我讀《德蘭修女:召喚慈悲》之感言 我很難想像一個對貧窮地區付出一生心力的人,居然可以做到如此謙卑的地步,我只能說德蘭修女根本不是人,而是天使,她是天父派到人間的天使,不但用盡所有心力讓印度加爾各答的貧民得到糧食的溫飽,而且還進一步對缺愛飢荒的人給予同理心的對待,更難能可貴的則是原諒和關心傷害自己的人,而且不管對方對自己造成的傷害有多大。關於這點對我來說就真的需要好好學習,必竟放下仇恨就已經不簡單,更何況還要做到去關心傷害自己的人,不過話說回來,懷著仇恨過日子,只會讓自己痛苦,真的唯有慈悲與寬容才能將自己變成無悔的燭光,照亮需要被照亮的靈魂。 我覺得貧窮對世人來說是一件致命的要害,難民區欠缺維持生命的糧食,以至於面臨餓死的恐慌,繁榮地區充滿孤寂的靈魂,一些遭逢缺愛飢荒的人在憂鬱的世界裡獨自苟活,反觀那些擁有足夠物質生活的人,在將食物倒進廚餘桶的時候,是不是該思考一下,自己每天不但三餐能吃飽,而且還吃得好,那是否應該要惜福,你丟棄的食物是貧民窟求之不得的寶物。 如果以現今我所處的環境社會來看飢荒的問題,我覺得愛的饑饉是目前台灣地區很多人面臨的心靈問題,光看每年因為憂鬱症而自殺的攀升比例就可以明瞭,人都是需要被愛的,如果身邊有充滿愛自己的親朋好友,真的要惜福,不要動不動就傷了愛自己的人,而身邊如果沒有愛自己的人,那就先學著愛自己吧!當你學會好好愛自己之後才能去愛這個世界。最後我想說的是,如果我們能學到德蘭修女謙卑奉獻的靈魂,哪怕只是學到十分之一,那麼也算是生命裡的一大收穫了。每當看到新聞是關於那些早年來台灣奉獻的傳教士,內心都升起一股覺得不可思議的崇敬感。怎麼會有人願意在年輕時遠離家鄉,聽從指示被派遣到陌生的異地服務?而這異地往往都是遠遠落後於自己國家的地方。奉獻到退休,奉獻到老死,甚至想入籍,希望永遠身為在地人呢? 讀了這本心靈工坊出版的《德蘭修女:召喚慈悲》,內心多年來的疑惑有種撥雲見日似乎獲得了解答的爽快感。 雖然德蘭修女廣為人所知,我卻從未認真去認識她,約略知道她的事蹟,她創辦了垂死之家,拿過諾貝爾和平獎,後來封聖,真的是很粗淺的認識。 透過本書,可以看到德蘭修女雖然認為自己低下卑微,處在黑暗中似乎感受不到光,但對於信仰卻全然相信而持續奉獻。德蘭修女總是有辦法適時拿到所需的資源,見到需要幫助的人一定盡可能的幫,不只幫物質上,更重要是要讓這些不被社會所愛的人感受到愛。儘管再忙,當有人需要她停留,她一定會停下。做別人不做的,成立垂死之家,照顧那些醫院已無法收留的人。多少原本抱著敵意、焦慮或爭執的人,與她談過後便解除敵意或得到平靜。讀了覺得她真是個厲害的領袖與調解專家,是充滿慈悲的社會工作者。 本書內容自然離不開信仰,但若只有信徒翻閱,實在太可惜了!因為撇開信仰部分不多著墨,其實讀到的更多是人與人之間的相處,待人處事的方式,乃至身而為人的反思與面對遭遇的一切坦然接受。