第二天早上懷特刷手的時候,奧本已經把猴子麻醉好,也為牠剃毛了。一位加入團隊的神經生理學家利奧.馬索普斯特(Leo Massopust)將會在手術期間全程監控病患的腦波,這個角色比以往更重要,因為未經冷卻的腦處於更纖細敏感的狀態。懷特牙齒緊咬他的手術專用菸斗,走進異常擁擠的實驗室。最近成員有一些異動。奧本與維杜拉還在,後來加入的有實驗心理學家沃林、已經是脊椎外科先驅的角家曉(Satoru Kadoya),還有懷特的新助理大衛.亞順(David Yashon),以及那位熱切的義大利記者。

「咖啡和甜甜圈快來了。」懷特說。他的祕書名字也叫佩蒂,過一會兒把東西拿來時,奧本正在把一根管子插入猴子的股動脈。懷特的視線穿過馬克杯上方,盯著法拉奇,主動說:「猴腦和人腦差異不大。」她把這句話寫下來。「分離人類腦部的程序應該也大致一樣,除了規模不同。」她也把這句話寫下來。然後奧本表示他們準備好了,於是懷特就定位,全神貫注。當他工作時,法拉奇變成背景的一部分,可說是幾乎給遺忘了,就在懷特進行自己拿手的事情——抽菸、開玩笑、討論新聞,同時間手指翻飛,下手準確。法拉奇後來說那是鋼琴家的手指以及神父的手,並形容這些動作如同一場完美的舞蹈,與懷特的閒談聊天完全脫離。她不像奧本那麼了解他。懷特的團隊知道,懷特身上的每條肌肉都在燃燒;這是一項很累人的工作──也是很熱的工作,由於他們用灼熱的刀片切斷血管同時止血,透過燒灼使組織癒合。懷特的眼鏡起霧,但是他沒有停手,直到這顆頭顱最後變成光禿禿的一團肉。這時法拉奇似乎才又出現在他身邊。

「你會說這隻動物還活著嗎?」她指著那隻骨肉模糊、明顯怪異的獼猴問道。懷特仔細判讀監視器。血壓、體溫、腦波,一切都檢查過了。「為什麼不行?」他回擊道。現在不是對話的時候。他還沒進行到最困難的部分。腦部的血液來自四條主要血管:左右總頸動脈,以及左右椎動脈。沒有超低溫冷卻的輔助下,懷特必須將動脈結紮(也就是綁起來)、剪斷、插入T形套管,接著把大隻猴子的同一條動脈結紮、剪斷、插入套管,然後讓血液恢復流動──全部要在三分鐘內完成。這裡才是重頭戲,他希望記者關注。他示意法拉奇跟進,這時奧本又加了一劑麻醉藥,讓猴子保持無意識狀態。「你必須先了解。」他一邊擦眼鏡一邊說。有意思的部分不是視覺上看得出來的,而是在於他和團隊成員即將進行令人幾乎難以察覺的轉換。這些無關身體,一切都與腦有關。活生生的腦。懷特表示他們準備好處理供血的猴子,是時候做真正的工作了。

這隻提供血液的猴子嚇壞了法拉奇,起碼她說牠很「嚇人」。她有理由這麼說:牠身上傷痕累累且具有攻擊性,對其他猴子又咬又抓,無法跟牠們好好玩耍。牠也不太理會自己的管理者。一旦他們把牠麻醉之後,就把受血者莉比翻過來趴著。懷特彎腰盤踞在小獼猴的動脈上方,準備開始。馬索普斯特確認所有訊號良好,奧本也點了頭。他們曾經做過同樣的事。手術失敗超過一百起,但是成功的次數是兩倍。然而,如果今天失敗了,會是公開的失敗。

氣氛如嘶嘶作響的高壓電線般緊張,懷特把菸斗放在一旁,每個人都安靜下來。法拉奇即將目睹懷特手術的另一面,一個高度專注的人深知分秒意謂生命。懷特利用一根彎針把四條靜脈紮起,然後解除這顆頭的束縛。結紮受血者的血管,接上T形套管,再結紮供血者的血管。然後他說:「打開管線。」血液自大猴子流出,懷特切斷小猴子的腦與自己身體的最後連結。所有人盯著監視器。開始出現嗶嗶聲。腦波回來了,甚至比以前更強烈。懷特鬆了一口氣。在正常溫度下,血流重新恢復,沒有損失功能。他輕鬆順利完成剩下的工作,移除骨頭外殼,讓鮮橙色的腦獨立出來。他展現給記者看。這就是提供照片給各報章雜誌的那一顆腦。

懷特讓這顆腦持續運作到晚上九點,進行一連串測試,測量代謝率、血壓,以及對刺激的反應。小組成員靠在桌子上,依賴咖啡和走味的點心支撐。他們全都受夠了。他們需要睡眠和像樣的一頓飯,所以懷特切斷管線,看著猴腦的數據緩慢下降,從高峰變成平坦直線。法拉奇要求提出:「你能拿著它拍照嗎?」他照做了,把猴腦捧在雙手之間。法拉奇問到,這顆腦現在是否只算是一團組織,懷特搖頭。「不僅於此。原來是瓶香水,現在是空瓶子,」他說,「但是香氣還在。」恰當的結尾,他認為。但是,他還有其他工作要做,反正快到星期六了,這是他與一幫小孩共度的日子,他們要去攻占雜貨店,到肉鋪取牛腦。

法拉奇習慣有人提醒她採訪結束,但她就是習慣忽略提醒。「懷特醫生,」她問道,語氣似乎比過去尖銳。「你會擔心自己的研究帶來極端後果嗎?」懷特竊笑,她是指赫胥黎的《美麗新世界》嗎?這個問題似乎很天真,完全不符合懷特向她展示的一切,包括他的謹慎準備、他的方法步驟。他當然想過自己研究的各種可能性,但整個重點在於拯救生命,除此以外,別無他想。他不是這樣說的嗎?

科學總是意識到危險,懷特告訴她:「但是能夠完成某些事情,不代表我們會去完成。」他向她保證,這就是科學倫理的全部重點。而且無論如何,她今天目睹到的主要是如何維持一顆腦存活、如何研究它獨立於身體之外時的功能,而非在人類身上實行這類手術是否正確。法拉奇提醒:「啊,但是你說可以在人類身上進行。」或許那是他脫口而出的話。懷特同意:「是的,我們今天可以讓愛因斯坦的腦活下來。」卻這不代表應該這麼做,或他推薦這麼做。然而,她繼續追問,這樣的腦是否仍是愛因斯坦。沒有身體的腦,究竟是什麼?

法拉奇設法加緊力道,把懷特導向他最喜歡主題之一,也是他最常思考的主題:沒有身體的心靈是否可能存在。懷特向她保證:「當我把腦從身體分離之後,智力和人格依然完整。」他竟然暗示,人格是天生的,在胚胎時期就出現,這明顯透露出他的天主教傾向,但他忽略了當代的先天後天之爭,以及隨著我們年齡增長,腦中連結仍然持續發展的事實。他沒有就此打住。他告訴她,沒有身體的腦不會有什麼困擾,還可能像超級電腦那樣運作。對於缺乏外來刺激的腦來說,數學問題啦、倫理問題啦,可能更容易解決。我們能夠藉由移植腦部,把人救回來嗎?呃,不行,因為把神經重新接起來極度困難。我們能夠藉由移植頭部,把他們救回來嗎?理論上可以,儘管懷特承認,想到有人帶著並非相配的頭和身體走來走去,就連他也覺得有點恐怖。不,我們還沒準備好,我們眼前堅持只做猴子和狗的實驗。人類實驗必須晚點進行,在我們有機會從倫理和宗教方面來考量問題之後。法拉奇露出端莊的微笑,說:「所以,我們必須面對的是道德問題。」

道德問題。懷特離開實驗室,趕上一輛公車,找個最近的座位坐了下來。或許他回想起來會覺得,自己有一點做過頭了。連他也承認,神學建立在過時已久的科學理論之上。好幾個世紀以來,醫生說當心臟停止,病人停止呼吸,是死亡降臨的時候。但是,他們錯了。當腦放棄靈魂,過了三至五分鐘之後,才是死亡降臨之時。有時候,腦死比身體死亡更早來臨,比如腦已經死了,但身體依賴機器繼續呼吸。懷特望著單調的街景從結霜的玻璃窗前掠過。就在這一刻,一位美麗聰慧的年輕女子躺在他任職的醫院裡,她是鋼琴家,年僅十八歲,正急切等待一顆腎臟。不過,懷特無法給她。他也不能從同血型的癱瘓或昏迷捐贈者身上摘取腎臟,即使他手邊有適合捐贈的人。他也和法拉奇說過。不論是法律或宗教的原則,都落後科學一大截。此時,她提出最令他困擾的問題:「你的意思是,生命的整個概念需要重新定義嗎?」

是的,他這麼回答她。他堅定地認為「是」,且毫不後悔。死亡,是指腦部死亡;腦若活著,那人就是活著。他還能說得多清楚呢?「如果我切斷你的手腳,如果我切下你的舌頭,」所有這些,顯然是他剛才對莉比做的事情,那麼即使她眼睛失明了,換上新的肺臟、新的心臟,她還是同樣的個體。「但是,」他繼續說道,「如果我拿走你的腦,你就什麼都不剩了。」他以前對奧本、維杜拉、妻子派翠莎說過這些話,甚至對神學家、對聖母堂的神父說過。「靈魂是什麼?」每當懷特把一團含有神經的果凍狀物質捧在手裡時,他就會問自己這個問題,如此平凡的問題,與蘇聯人研究天才與傻瓜的腦所希望知道的事情不同。在顯微鏡底下,這些組織看起來都一樣,然而有某種特殊的東西在裡頭,獨一無二又不可思議,不受拘束且專屬個人。「靈魂,」他告訴法拉奇,「就在腦裡。」

然後,法拉奇拋出最後一個殺手級問題:難道這不代表猴子也有靈魂,就和你一樣?

「不。」他告訴她。不是這樣的。這項討論到此為止。

///

A頭,B身體

「我們可以跟猴子玩嗎?」

又是星期六,時值一九七○年二月底。理查.尼克森在總統第一任期執政超過一年,賽門與葛芬柯(Simon & Garfunkel)二重唱的〈惡水上的大橋〉(這首歌蟬聯當年最初六週排行榜冠軍。那天早上非常冷,雖然溫度計的水銀白天來到接近攝氏十度。懷特把年紀較大的小孩塞進家庭旅行車,老四麥克搶著坐前座。他們出發去參觀爸爸的辦公室。

對十歲大的孩子來說,都會醫院的實驗室是神奇之旅,那裡是科幻太空站和神祕劇院的結合體。有一次,麥克得到允許可以帶一顆猴腦到學校去展示並說明,老師不太能接受這個噱頭,但毫無疑問地,這讓他在三年級同學間出了一陣子的鋒頭。一到實驗室的停車場,孩子就跳下鑲木家庭車,進到熟悉的走廊。沿著牆壁的籠子裡,可以看到各種動物,有幾隻頭上有金屬線伸出來,看起來像天線。大人說是研究,可是對於懷特家族來說,這些是玩伴。他們最近養了一隻行動不平衡的貓咪當寵物,懷特切除牠一側的腦半球,測試貓的反應。牠走路歪歪斜斜,像響尾蛇一樣側行,因此綽號叫做響尾蛇。一切當然都很好,最吸引麥克和其他孩子的,就是猴子。

這些可不是普通的靈長類,懷特叫牠們博士猴。神經生理學家馬索普斯特與心理學家沃林開始訓練一群成年的恆河猴,讓牠們進行一系列的六項測驗,為了測量認知功能:知覺、思考、推理、記憶。利用食物做為獎賞,訓練牠們做一連串動作:拉起拉桿、按下按鈕、選擇圖片或顏色……任務很複雜,需要和每一隻猴子奮鬥六個月的時間。

孩子對著籠子做鬼臉,或者餵猴子點心時,懷特會警告說:「牠們會咬人,當心。」就連訓練得最好的獼猴脾氣都很壞;牠們以具有地域性、暴力、卑鄙出名。科學作家黛博拉.布魯姆(Deborah Blum)的《猴子戰爭》(The Monkey Wars)提到,恆河猴擁有最適合拿來做研究的完美猴子名聲,但其中有明顯的矛盾,一方面牠們很強壯且適應力很好,是「猴子世界的街頭流氓」,這代表牠們在實驗室環境下,可以存活下來,而且混得不錯。然而,另一方面來說,牠們很獨立,意思是牠們從未真正馴化,即使是在籠子裡出生和長大的猴子也不行。懷特的獼猴會咬飼養人員,會彼此互咬(*作者注:牠們有一項惱人的習性,就是會咬斷同類的陰莖),而且牠們會記恨專橫的外科醫生,然後去咬那些醫生的小孩,根本沒在怕。獼猴有社會行為、情緒激動、會覺得無聊沮喪、體格強壯、無法馴養,種種「缺點」反而成為牠們最大的利器:人類往往不喜歡牠們。但是,牠們的智力相當於人類的四歲兒童,這個年齡大約是小理查的年紀,他是懷特的第八個孩子,而且這些猴子的智力發展程度還超越瑪格麗特和露絲,她們是懷特最小的兩個孩子,分別是三歲和一歲大。聰明的猴子能夠執行任務、讓腦部接受實驗的改變,然後再次執行任務。懷特和他的小組利用獼猴,證明灌流研究的最後一部分是可行的:讓腦冷卻(至攝氏十五度以下)而不會損害認知功能。這些猴子回溫之後,執行測驗的成效和之前一樣好,提供了從非人類靈長類動物的測試跨越到人類的橋梁。懷特當時不知道這項技術將在未來幾十年用於拯救心跳停止的病人。心臟病發作有時會導致腦傷,由於虛弱的心臟無法打出足夠的血液到腦部;腦部冷卻後,就不需要那麼多氧氣,這樣可為外科醫生爭取寶貴的時間疏通病人的動脈。懷特在實驗室所做的一切,每一次手術和每一項實驗,終極的目標就是延續人腦的生命。甚至下一件事也是。

懷特在實驗室地板用粉筆畫上線條,看起來像是舞步指引。他和維杜拉、馬索普斯特、沃林、塔斯利茨,真的是一步一步規畫出來的。他煞費苦心,畫出每一位參與者的步法,並附上箭頭,指示移動方向。從未經訓練的人眼中看來,就是一堆混亂交錯的打勾記號;對於懷特來說,這是由三十多位技術高超的專業人士組成的編舞,包含外科醫生、麻醉醫生、護理師、動物技師,以及負責監控的科學家。經過幾個月的時間,以及八隻小恆河猴身上進行一系列的預演,整套順序已經完善;雖然在這些試驗當中,懷特不會把腦分離出來,他已經不需要這麼做。取而代之的是,他的小組細心練習把猴子的頭從肩膀移走,但是保持血管系統連通。

猴子頸動脈和頸靜脈循環系統從頭的基部給切斷,動脈和靜脈接到一組四條線圈形的管子,讓血管延長。接著割斷氣管和食道,再進行頸椎椎板切除術,從第四節與第六節頸椎之間切開。有一張展示結果的圖解是這樣的:猴子的頭架在宛如輪狀皺領的管子線圈上,頭就像浮在身體之上。懷特把這些工夫稱為「準備工作」,但是這些試驗並未創造出沒有頭的猴子,而是製造頭和身體有距離的猴子。這樣的手術模擬車禍會出現的某些創傷,也就是頭骨和脊柱分開及神經斷掉的狀況,但另外附加了不尋常的條件:管子的線圈可以拉長,讓頭移到離身體更遠的地方。

「我值班的時候,有一顆頭醒了過來。」有一天早上,塔斯利茨在輪夜班後告訴懷特。塔斯利茨承認自己嚇壞了,就像恐怖電影,獨自在黑暗中,有一顆猴頭瞪著他。「噢,關於腦,還有很多我們不知道的。」懷特說,似乎完全不驚訝。儘管進行了廣泛研究,這仍是最大的謎團,最大的挑戰。「自從人類出現之初,人類成就的一切,」他後來寫道,「是這個世界最複雜、獨特的物體作用之後所產生的成果」:這個物體就是人類的腦。猴子的腦也是。

懷特看著自己的孩子和這些靈長類動物玩,意識到在兩個週六之後,實驗室將有一大批人按照粉筆線行動。工作空間會嚴重不足。到時候有兩隻猴子,不是一隻。兩隻都需要把身體分開,但動脈和靜脈仍要連著,牠們的呼吸靠機器協助,血壓、腦波、腦脊髓液、代謝率、體溫會受到監測。這將是熱血、費力、手肘撞來撞去的活動。如果他們先前的研究有什麼可以參照的話,就是這將要投入許多小時才能夠完成,步驟和步驟之間不能中斷,沒有時間休息。橫切面及圖解、筆記與塗鴉、方法和計畫,都攤在懷特的書桌上;這些上面寫著:A頭,B身體。懷特不說這是頭部移植,而是叫做身體移植。他們即將把一隻靈長類動物的許多器官,移植給另一隻的腦,全部一次完成。雖然法拉奇會質問這樣的行動是否必需,懷特相信他所有的工作將在未來提供拯救生命的機會。

懷特看過很多神智不清、心智受損、心靈禁錮於終身昏迷的例子,像是再也不能說話的孩子,再也無法擁抱你的愛人。一年前,當地一名十七歲體操運動員在利用彈跳床進行訓練時,一個不留神撞到了頭部。他叫彼得,他立刻知道自己摔斷了脖子。他異常鎮定,告訴到場的醫務人員不要過度移動他的頭部。懷特見到彼得驚慌的父母,請他們允許冷卻彼得的脊椎。他們想知道這項處置以前是否曾經施行過(這樣問很合理)。是曾經在猴子身上實施過,就是關在腦研究實驗室靈長類動物籠子裡的「莉比們」。家長同意了,彼得在懷特的手術檯上接受鎮靜麻醉,然後進行灌流,希望能避免神經進一步損傷。幾個小時後,他醒了。幾週內,他的手臂,甚至手掌恢復部分功能。彼得.西科拉(Peter M. Sikora)後來成為俄亥俄州卡雅荷加郡的法官,這要歸功於一隻猴子、一位外科醫生,以及衡量過的冒險。

如果與法拉奇的爭論讓懷特停下來思考,那麼他的懷疑在活生生的強烈經驗中消散了。對懷特來說,目的是方法的正當理由。「比方說,有一個人出現在你面前,」懷特在好幾年後告訴倫敦的《星期日電訊報》,「他頸部以下完全癱瘓,」而且面臨器官衰竭。你會坐在那裡對他說,他不能進行移植嗎?與移植全部系統都在運作的整具身體相比,移植一顆腎臟或一顆心臟算什麼呢?到目前為止,這都是假設。「我真的對移植人類頭部沒興趣。」他在採訪中,這麼告訴法拉奇。但這不是事實。

• • •

一九七○年三月十四日。沙克高地又變冷了,氣溫降到攝氏零度以下,偶爾有短暫降雪打在玻璃窗上。懷特起得特別早,比家人早很多,穿過孩子們為聖派翠克節做的一大片綠油油勞作,走下樓梯。派翠莎畢竟是波士頓的愛爾蘭後裔,祖先是托蘭姊妹,她們是送到澳洲當契約工的四千名愛爾蘭大饑荒孤兒的其中兩人。聖派翠克節的爐架上一整天都會有鹽醃牛肉和蘇打麵包,而且懷特會帶著穿上綠色服飾的孩子們參加遊行,他還曾在克里夫蘭市中心的慶祝活動中當選「年度愛爾蘭人」。然而那天,他根本沒有想到這些。他把手術用的菸斗塞進冬天大衣的口袋裡,走出門,進入黑暗的冰天雪地之中。

實驗室裡,咖啡壺盛滿熱騰騰的咖啡。懷特把毛巾掛在脖子上,他需要用來擦拭手術時流下的汗,並調整了黑色方框眼鏡。他一如往常提醒這些人,至少前面的步驟和繞頸線圈的準備工作相同。除了這次更重要以外,這是無庸置疑的。團隊成員各就各位:兩組外科醫生,兩組其他必要人員,分別在兩間手術室。猴子已經剃毛、做好記號;一隻猴子用記號筆在頭部標出字母A,第二隻在身體標上B。小組成員在壓力下拋開不安情緒,連呼吸的聲音都聽得到。懷特把菸斗擱在一旁,看著他們上方的大型IBM時鐘,確定時間。他開口說:「準備就緒。」允許奧本施打一劑麻醉藥,每隔一段時間為每公斤體重注射二十毫克麻醉藥。兩間手術房的時鐘對過時間,小組分別把管子插入猴子的氣管,管子再接到馬克八號(Mark 8)呼吸器,這臺有綠紅相間透明塑膠外殼的儀器設定好氧氣流量。滴答滴答,劃下第一刀的時間到了。

懷特和他的組員沿著捐出頭的猴子頸部圓周,在軟組織上劃了一圈,隨著他們愈切愈深入,仔細分開動脈和靜脈,切掉頸椎旁的組織。懷特必須信任第二間手術室的所有一切按照計畫進行,另一個小組在維杜拉帶領下,也和懷特一樣看著時鐘,協調彼此的行動。十分鐘、二十分鐘、半個鐘頭、一個鐘頭,頸部裡面的組織一一露出,終於能夠切斷氣管和食道。懷特察看監視器;機器控制呼吸,進氣、吐氣,胸腔充滿氧氣。他切下去了。又過了一陣子,懷特終於來到脊髓。懷特告訴護理師:「準備兒茶酚胺。」這種藥物可以減少脊髓休克(創傷部位以下喪失反射、運動和感覺功能)。他切開脊髓,然後護理師注射藥物,接下來他會燒灼椎竇,也就是貫穿脊椎的靜脈。一旦完成這個步驟,他就能切斷脊柱。他使用燒灼刀劃過幾次,猴子的頭和身體給分開了,除了神經血管束還連著。這些血管都被一根一根結紮綁起來。外科醫生和護理師屏氣凝神,每一根血管必須在剎那間切斷再重新接合。要是一個失誤,會讓猴子失血過多死亡。懷特給出指示,大約幾分鐘後,血管已接上套管,連到線圈管子,再接到另一頭的血管。猴子的頭就靠在身體之上,有如掛在有線電話上的聽筒。懷特和他的組員已經進行到他們曾經做過的極限。這裡是先前的停止點,熟悉的地方,就像是一種舒適圈。他們接下來準備做的事情,是以前未曾做過的。

沿著走廊,光滑磁磚上傳來輪子的聲音,宣告猴子B的到來。第二組成員汗流浹背、氣喘吁吁,把活動手術檯推到地板粉筆線畫出來的位置上。突然多了兩倍的人力和猴子軀體,夾雜一堆亂七八糟的電線、管子、輸液與呼吸管線,讓原本已經夠溫暖的手術室,變得幾乎是熱氣蒸騰。當他們試圖拿取各自想要處理的東西時,自己的手會越過別人的手,身體也要彎成彆扭的角度。來自猴子B身體的血流,現在需要導向猴子A的頭。從許多方面來看,這是早期使用猴子「血袋」的完美展現。以前是一隻完整的猴子支持一顆脫離身體的腦;現在則是頭和身體將結合在一起。懷特手術室常聽到的七嘴八舌,現在降為嗯哼低語。這可不像電影。

布利斯.卡洛夫(Boris Karloff)主演的《科學怪人》經典電影中,一位粗心的助手從實驗室取走一顆沒有身體的腦,這顆腦就像一個不固定的獨立儲存庫,隨時都可以插入任何可用的身體上。懷特說他喜歡的一段情節是,助手弗利茲(後來版本的助手是伊果)把腦掉在地上,因此必須改拿另一顆不正常的腦。現實中,不管哪一顆腦都不堪使用,它們失去生命所需的寶貴血液太久了。懷特和他的小組無法把猴子B的頭拿下來,直接換上猴子A的頭。這辦不到;接下來的幾個小時,要把兩隻動物的血管小心翼翼地編織在一起。他們每截斷一條B身體的重要血管,就得重新接到A頭的同一條連接管上。隨著自B連出來的塑膠管一條一條通入A,B的腦也一點一點死去。隨著A頭的血管一條一條改接到B身體的血管,A的身體也一點一點死去。它們正逐漸變成一個合成體,一個人造的連體嬰,與德米科夫的狗沒有太大不同,雖然更加先進。手術過程中,隨著B腦失去血液供應,它的腦波圖訊號變弱到停止,波形漸趨平緩。而仍在深度麻醉狀態的A頭,則繼續產生腦波。

「我們好了,」懷特說道。他盯著後方有各種刻度的整面牆,又說:「我們很好。」他脖子上的毛巾濕透了,等待血流穩定時,伸手去拿咖啡喝了一小口。牆上時鐘的指針過了中午,不過沒人還在算時間。技術人員發出警報解除訊號,A頭現在完全由B身體供應血液。時候到了,該斬斷A身體最後的絲毫連結,好讓頭和脊柱分開。剪個幾下,完全脫離,懷特的護理師把A身體和B頭丟棄。B身體和A頭還要通過最後階段,才能變成一隻新的生物,現在還沒全部完成。

懷特吩咐護理師使用抗凝血劑,在他們把血管接到血管並移除管子以前,這是必須的措施。為了保險起見,他也請他們使用抗生素,避免發生感染。最後,是讓頭和身體完全結合在一起的時刻,也就是移除管子、縫合血管、把金屬板鎖到脊椎骨的小突起上,將傷口周遭的肌肉組織和皮膚覆蓋回去。焦慮的眼睛盯著監測設備的儀表板,這是幾個鐘頭內,他們必須第三度切開再結合動脈與靜脈,必須第三度等著看循環是否會恢復。他們完成後,猴子嘴巴是開著的,眼睛無神地望著天花板;這時現場終於不像某些屠宰場的一景,只剩下脖子上有一圈縫線的單一隻猴子。腦波繼續。循環恢復。但是,猴子仍然是個空瓶子,沒有用的空包彈。懷特從手術檯走開,拿起擱置的菸斗。現在,他們必須等待猴子醒來,如果牠會醒來的話。

手術總共花了八小時。外科醫生由於彎腰站在手術檯旁,已經疲累不堪,還會抽筋;護理師、技師和其他監測生命徵象的人視線模糊,正用力眨眼睛。懷特坐在旁邊的椅子上,霧茫茫的鏡片後泛著淚水,一隻手放在菸斗的斗缽上。「再過十五或十六分鐘後,」麻醉劑的藥效應該退了,他認為。猴子應該會醒過來。起碼他希望如此。如果沒有比陷入昏迷的猴子更好的結果,根本不可能把他們全趕回家。然後,第一個徵兆出現了:「醫生,看這裡!」角家曉一直在監測猴子的生命徵象,察覺到一側眼瞼有動靜。懷特忘卻肌肉痠痛,跳了起來,朝手術檯望去。先是一隻眼睛,然後是另一眼。接著嘴脣輕微抽動、咂嘴、動舌頭。這隻動物一點一滴邁向有意識狀態,突然間,牠的雙眼張開,眼神環視周遭。懷特用鑷子輕輕敲猴子的鼻子,牠想咬他。有一瞬間,大家都震驚得鴉雀無聲。然後,手術室爆出歡呼。好幾位小組成員手舞足蹈,還有一人大叫。他們拿來一枝鉛筆讓猴子咬,然後輕拍牠的臉頰、看牠眨眼、餵牠吃冰塊,尋找各種有用的刺激……牠的喉部神經,連同通往下半身的神經,跟著脊柱一起給切斷了。這隻獼猴從脖子以下是癱瘓的,在一具陌生的身體之上醒來並活著,以懷特的話來說,牠「危險、好鬥,而且非常不快樂。」但是,牠活下來了。

這件事激勵了懷特,並支持他度過當天剩下的時間;他如此努力想證明的一切,已經開花結果。他實驗室的那一隻生物,從各方面看來都是一隻猴子──而且是同一隻猴子。牠似乎確實記得懷特,即使是怨恨懷特。「我做了什麼?」他想知道,「我已經走到可以移植人類靈魂的地步了嗎?如果是的話,這又代表什麼?」

懷特在回到沙克高地溫暖書房的路上決定了能在猴子身上做的事,就能在人類身上進行。但是要這麼做,大抵得讓所有學門以及所有人類相信,生命需要重新定義。就他所說生命存在於腦中的看法而言,醫學界或宗教界尚未對生命何時終結發表正式聲明。如果這裡沒有決議,沒有人會讓他往前繼續,一步都不行。猴子A繼續活著,他讓牠撐過將近九天,直到身體排斥頭部。但是,猴子B呢?牠消失於這個世界上了。你能夠把一個人的頭移植到一具腦死的身體上嗎?當然可以。然而,腦死的身體仍是活組織,倘若你認為活著的組織是活生生的生命──嗯。法蘭肯斯坦或許可以從屍體製造出怪物,但是懷特需要活組織。除非發生重大改變,困擾他下一項嘗試的問題不會是動物實驗,而很可能與犯下殺人罪有關。

| FindBook |

|

有 1 項符合

布蘭迪.席萊斯的圖書 |

|

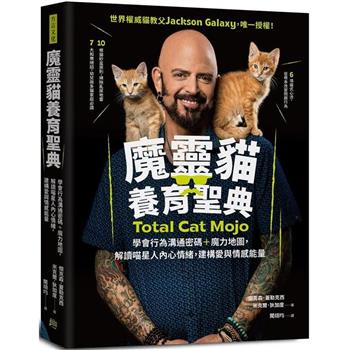

$ 336 ~ 432 | 謙卑先生與屠夫醫生:實現首例恆河猴換頭手術,神經外科先驅羅伯.懷特對移植人類大腦的追求,以及靈魂移植的追尋【金石堂、博客來熱銷】

作者:布蘭迪.席萊斯 出版社:麥田出版股份有限公司 出版日期:2021-12-04  共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:謙卑先生與屠夫醫生:實現首例恆河猴換頭手術,神經外科先驅羅伯.懷特對移植人類大腦的追求,以及靈魂移植的追尋

/移植整個身體會比移植腎臟或心臟還不道德?/

◆獲諾貝爾生醫獎提名,現代普羅米修斯──羅伯.懷特超越腦和身體之間的連結,

將科學幻想變成「科學事實」,挑戰人類最深切的恐懼◆

王浩威 精神科醫生/作家

冬 陽 央廣《名偵探科普男》主持人

汪漢澄 新光醫院神經科醫生/台大醫學系副教授/麥田出版《醫療不思議》作者

知 言 台大臨床所博士生/推理作家

喬齊安 台灣犯罪作家聯會成員/百萬部落客

蘇上豪 金鼎獎得主/心臟外科醫生………共同推薦!!(依姓氏筆畫排序)

「大腦移植」會在幾年後成真?

如果拯救生命的解決方法不在於一次移植單一器官,而是一次全部換掉呢?

它會是造福人類的手術,它將徹底改變人類歷史。

不過,這也引發眾人的恐慌,一旦人類換頭術成功了,

靈魂是否將能追求永生?

◇◇◇◇◇

2015年,義大利神經外科醫生卡納維羅(Sergio Canavero)表示自己將會是首位做到「大腦移植」的醫生。事實上,他不是第一個有這樣想法並致力落實執行的人,卡納維羅的偶像──羅伯.懷特醫生也說過同樣的話。

這是一本引人入勝的傳記和醫學發展史,探究羅伯.懷特(Robert J. White,1926-2010)這位美國最知名、最傑出也是最古怪的外科醫生如何追尋頭顱移植的醫學技術,將一個人的靈魂移植到另一個人的身體。這聽來簡直是天方夜譚,或只會出現在科幻小說。但在真實世界可以怎麼樣辦到呢?

冷戰初期,科學上的較勁已經成為東西兩大陣營的主導精神。繼太空計劃後,出現另一種「空間」競賽,那就是征服人體內部的空間──器官移植。不論是鐵幕國家、還是西方民主國家的外科醫生,爭先恐後想成為第一位完成器官移植的醫生,像是移植人體的腎臟和心臟等。但是,一名美國年輕的神經外科醫生,抱持巨大野心,提出問題:為什麼不移植大腦?

羅伯.懷特是個備受爭議的外科醫生,也是推動神經外科的先驅,他執行過一萬多次的腦部手術,並發表超過一千篇醫學文章。他是教宗若望保祿二世的醫療倫理顧問,被任命為教宗科學院院士,並於1981年成立了梵諦岡生物倫理委員會。在他的領導下,委員會影響了天主教會對於腦死和體外受精這些議題的立場。而他研發的許多拯救生命的神經外科醫療技術(在體外替腦部冷卻和加溫,為腦部手術爭取更多的時間),仍應用於當今醫術,他也曾兩度被提名諾貝爾生醫獎。

但就像小說《變身怪醫》中的傑奇(Dr. Jekyll)一樣,懷特也有另一個身分。在實驗室裡,他正跟科學和死亡的極限戰鬥,進行一項完美的外科手術:人體死去後,讓靈魂繼續存活。1970年,懷特對猴子進行頭部移植,由於手術包括切斷頸部的脊柱,脊髓沒有與移植的身體連接,導致擁有新頭顱的猴子手術後全身癱瘓,但大腦中的神經和血管毫無受損。除了身體無法行動外,猴子仍擁有正常的知覺,可以看到、聽到、聞到並對周遭移動的物體有反應。最後因出現免疫排斥反應,猴子手術後只存活了八天。懷特醫生曾經給自己起了個「謙卑先生」的綽號,但善待動物組織(PETA)則控訴他的殘酷動物實驗,「將粗劣的、殘酷的活體切除術變成產業化」,並稱他為「屠夫醫生」!

本書追蹤了懷特十多年的研究,解釋了當中科學問題的糾結、國際政治和信仰,揭示這種複雜、暗黑實驗的醫學倫理以及從中獲得的非凡醫學革新,如何救活無數徘徊於死亡邊緣的病患。無疑地,這是一個令人著迷的故事,從科幻小說到科學事實,帶領讀者進入極大恐懼和極大希望的奇特旅程。

【補充知識】

大腦自身具有免疫性,這意謂著身體不會真正拒絕大腦,就像肝臟和腎臟器官移植一樣,真正的挑戰不在於移植大腦,而是移除和再連接到頭部。這將產生頭部或者整個身體成功移除和連接的問題,同時,成功的手術必須重新連接脊髓跟神經系統,否則患者將會四肢癱瘓。人類的頸部橫切面相當複雜,就像纖維組成的複雜電纜線,必須正確地調整,保證每一根血管都能連接到正確的位置和正確的方向;而食道跟氣管則像洋蔥一樣,層層疊疊,都需要單獨縫合。而且,當實施頭部移植的時候,還涉及到讓血液冷卻來減緩大腦死亡,最多只有一個小時的時間就要讓血液重新流動,可以想像這樣的過程有多複雜。

至於靈魂會跟著大腦一起移植到新的身體嗎?科學家普遍認為,大腦並不是像裝在一個桶子裡那樣,它與身體的化學反應和神經系統是一體的。大腦會整合來自一副完全不同的身體的新信號、認知和信息嗎?會不會造成精神錯亂或是嚴重的精神障礙?這也是目前人們無法解開的謎。

【本書特色】

● 一本出色又古怪的外科醫生的迷人傳記,以及他想要嘗試移植人類靈魂的科學追求。

● 人類頭部移植一直是人類最好奇的想像與最深沉的恐懼,同時也是醫療科技突飛猛進與醫學倫理嚴重扞格的引爆焦點。

● 書中提出了重要的問題:「如果讓⼤腦能在體外存活,那麼⾃我會變成什麼?」、「你可以移植人類的靈魂嗎?」

【各界讚譽】

★一部令人無法抗拒的紛囂故事,有扮演上帝的醫生、與意識形態對立的科學,以及總是在冒險的命運。

──羅伯.科爾克(Robert Kolker),《紐約時報》暢銷書《隱谷路》(Hidden Valley Road)作者

★席萊斯從醫學史中取出最離奇、最具倫理複雜性的一段情節,把它塑造成細膩、考據詳盡、讓人讀到捨不得放下的一部敘事。我向你發誓,如果你的頭殼(或其他部位)裡有腦袋的話,會發現這本書真是好看。──瑪莉・羅曲(Mary Roach),《紐約時報》暢銷書《不過是具屍體》(Stiff)作者

★令人著迷、誠摯感人、讓人愛不釋手的一本書。席萊斯完全揭露了羅伯.懷特醫生奇特且複雜的天賦:一位虔誠、自負、擁有雄心壯志的創新者,在追求發展一種令人費解卻可能改變世界的嶄新外科手術的過程中,他簡直願意挑戰任何規範,包括生命本身的定義。──盧克.迪特里希(Luke Dittrich),暢銷書《終身失憶人》(Patient H.M)作者

★精采出色、令人不安、深具吸引力。這個真人故事甚至比以它為靈感的X檔案事件更加黑暗與曲折。──法蘭克.史巴尼茲(Frank Spotnitz),《X檔案》編劇兼製片人

★引人入勝。席萊斯是一流的歷史學家,擁有說書人的敏銳眼光。──琳賽.菲茨哈里斯(Lindsey Fitzharris),《李斯特醫生的生死舞台》(The Butchering Art)作者

★我極力推薦這本書。──艾德.楊(Ed Yong),《紐約時報》暢銷書《我擁群像》(I Contain Multitudes)作者

★精湛傑作。追根究柢且耐人尋味的人物傳記。──《科學雜誌》

★充滿熱情、生動流暢……懷特漫長的事業生涯中,他的非正統追尋曾經數次登上全國新聞,但是布蘭迪.席萊斯終於在《謙卑先生與屠夫醫生》這本書裡,給予這些研究應有的重量級深入探討。──《華盛頓郵報》

★生動逼真,有時令人膽戰心驚……這是迷人且不安的寫照,讓我們窺見醫學研究的複雜世界,以及其中一位最極端的執業者。──《哥倫布郵訊報》

★調查詳盡。文筆精采。懸疑動人。最重要的是,這本書好看極了。──《華爾街日報》

★讓人又愛又怕。──《紐約時報》

作者簡介:

布蘭迪•席萊斯Brandy Schillace

醫學史學家,2018年史隆基金會(Alfred P. Sloan Foundation)科學獎得主,研究領域為醫學、歷史、科學及文學的交會處。曾任博物館專業人員與大學教授,也為《科學美國人》(Scientific American)、《環球郵報》(Globe and Mail)、《赫芬頓郵報》(HuffPo)、「CrimeReads」網站撰稿。目前是英國醫學期刊《醫學人文》(Medical Humanities)總編輯。著有《死亡的夏衣》(Death's Summer Coat: What Death and Dying Teach Us About Life)、《時鐘發條未來》(Clockwork Futures: The Science of Steampunk)等書。

譯者簡介:

徐仕美

國立台灣大學植病所碩士,曾任遠哲科學教育基金會編輯、天下文化科學書系編輯,目前是自由譯者。譯作有《恐龍的啟示》、《大腦解密手冊》、《記憶的盡頭》等書

章節試閱

第二天早上懷特刷手的時候,奧本已經把猴子麻醉好,也為牠剃毛了。一位加入團隊的神經生理學家利奧.馬索普斯特(Leo Massopust)將會在手術期間全程監控病患的腦波,這個角色比以往更重要,因為未經冷卻的腦處於更纖細敏感的狀態。懷特牙齒緊咬他的手術專用菸斗,走進異常擁擠的實驗室。最近成員有一些異動。奧本與維杜拉還在,後來加入的有實驗心理學家沃林、已經是脊椎外科先驅的角家曉(Satoru Kadoya),還有懷特的新助理大衛.亞順(David Yashon),以及那位熱切的義大利記者。

「咖啡和甜甜圈快來了。」懷特說。他的祕書名字也...

「咖啡和甜甜圈快來了。」懷特說。他的祕書名字也...

顯示全部內容

推薦序

作者記事

有時候是故事找上你,而不是你去找故事。這個故事始於一位老友的電話……他碰巧是位腦外科醫生。

麥可.德喬治亞醫生邀請我到他的小型方正辦公室,就位於克里夫蘭的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)校園。我抵達之後,他親切地請我坐下,因為有一些故事最好在你不需擔心會跌倒的時候聆聽。「我想給你看一樣東西,」他說,一邊把手伸向書桌最下方的抽屜。

那是個鞋盒,有點舊了。他把不起眼的盒子推過桌面,我有點心急地打開蓋子,帶著一絲不安。「不會是顆腦,是嗎?」我問。不,他對我說。或者至少可以說,不...

有時候是故事找上你,而不是你去找故事。這個故事始於一位老友的電話……他碰巧是位腦外科醫生。

麥可.德喬治亞醫生邀請我到他的小型方正辦公室,就位於克里夫蘭的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)校園。我抵達之後,他親切地請我坐下,因為有一些故事最好在你不需擔心會跌倒的時候聆聽。「我想給你看一樣東西,」他說,一邊把手伸向書桌最下方的抽屜。

那是個鞋盒,有點舊了。他把不起眼的盒子推過桌面,我有點心急地打開蓋子,帶著一絲不安。「不會是顆腦,是嗎?」我問。不,他對我說。或者至少可以說,不...

顯示全部內容

目錄

致謝

作者記事

前言──遇見盜屍者

第1章 少了一枚腎臟

第2章 雙頭狗與太空競賽

第3章 死掉的腦在想什麼?

第4章 鐵幕之後的腦

第5章 法蘭肯斯坦的猴子

第6章 現代的普羅米修斯

第7章 人類這種動物

第8章 完美的病人

第9章 如果我們不需要脊髓?

尾聲──法蘭肯斯坦醫生再現

◎參考資料

作者記事

前言──遇見盜屍者

第1章 少了一枚腎臟

第2章 雙頭狗與太空競賽

第3章 死掉的腦在想什麼?

第4章 鐵幕之後的腦

第5章 法蘭肯斯坦的猴子

第6章 現代的普羅米修斯

第7章 人類這種動物

第8章 完美的病人

第9章 如果我們不需要脊髓?

尾聲──法蘭肯斯坦醫生再現

◎參考資料

|