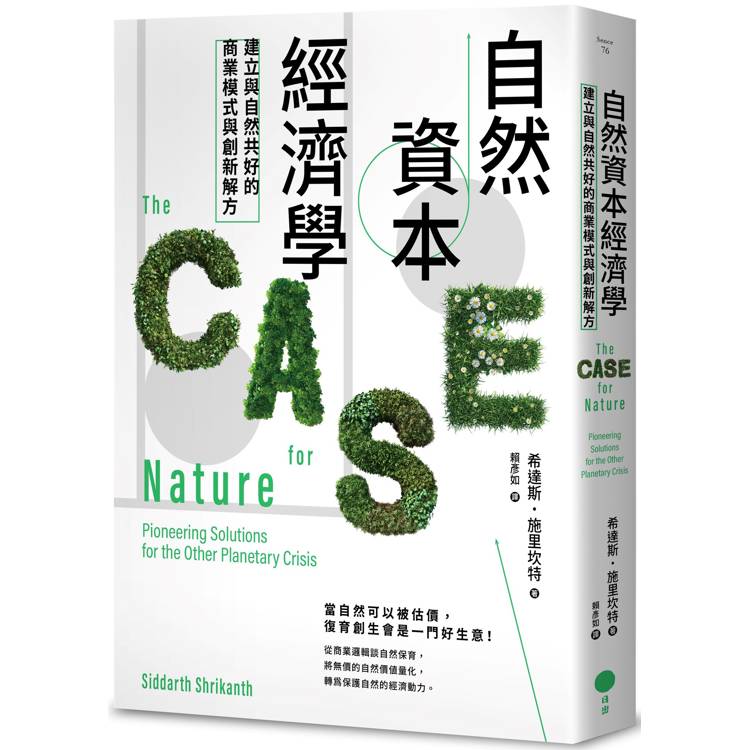

當自然可以被估價,

復育創生會是一門好生意!

從商業邏輯談自然保育,

將無價的自然價值量化,轉為保護自然的經濟動力。

★哥倫比亞透過碳權交易,獲取用於復育濕地並改善當地居民生計的資金。

★100隻鯊魚作為食物出售約1萬美元,但若用於生態旅遊,每年可創造約17.9萬美元的收入

★復育蜂群的授粉效益每年為美國帶來高達440億美元的農產值

★再生農業不僅有助於生態系恢復,還能顯著提高產量

★倫敦綠地提供了運動空間,每年幫助居民省下9.5億英鎊的醫藥費

★馬尼拉和邁阿密等城市復育紅樹林帶來的防洪效益高達650億美元

自然資本,即人類從生態系統服務中獲得的價值,

和金融、人力與社會資本同等重要,

是一種存量與流量兼備、讓人類社會和經濟得以永續發展的重要資產。

我們離不開自然提供的物質資源,像是食物、燃料和木材;

也離不開生態系的調節和支持服務,像是授粉、碳儲存和防洪。

因此,保護和恢復自然,既是道德層面的正確之舉,更符合經濟利益。

闡明自然資本在經濟架構中的核心地位,

將物種再生置於經濟思維和實踐的關鍵,

建立自然資本市場,打造自然正成長的經濟模式,

滿足人類需求的同時,為自然留出空間,

實現地球再生的同時,復甦經濟與社會。

哥倫比亞的濕地、斐濟的珊瑚礁、歐美再生農業、新加坡綠色城市、犀牛債券、森林韌性債券……

本書融合經濟學、環境學和政策研究等多元視角,

從碳市場、生態旅遊、自然共好農業、城市綠化、

科技與金融創新如何為自然保育注入經濟動力等實例切入,

說明如何善用自然非凡的力量,

穩定氣候與恢復生態多樣性,並兼顧經濟與社區發展。

除了展示投資生態系為何是一種強而有力的商業選擇,

更證明一種源於自然、融入自然的更好生活方式是可能的,

不是在某個遙遠的未來,而是此刻當下。

作者簡介:

希達斯.施里坎特

Siddarth Shrikanth

在印度長大,於英國牛津大學學習保育生物學和氣候科學,後來進入倫敦的麥肯錫公司,協助政府與企業制定永續發展策略。曾創辦了一家專注於自然碳移除的初創企業,並為世界銀行提供環境政策方面的諮詢服務。目前定居倫敦,專注於氣候與自然投資領域。

譯者簡介:

賴彥如

台大外文系、社會系雙學士,台大城鄉所碩士。曾在古蹟、溼地、山林和海島從事社區營造、藝術策展及環境守護工作。喜愛賞鳥和長距離徒步。譯作散見於環境、文化、城鄉領域,譯有《失根城市:當代都市的斷裂、擬仿,與公共空間的消失》、《偉大的好所在:家與辦公室以外的第三場所》、《編織聖草》、《三千分之一的森林》、《超額徵收》等。

譯稿賜教:yenju.translator@gmail.com

章節試閱

第六章 自然資本:一種架構

我們仔細檢視了幾個支持自然的論點,了解它們對我們和地球如何重要,現在讓我們把目光轉向自然資本(nature capital),也就是支撐這些案例的框架。我們都很熟悉經濟資本的概念,就算不一定總是這樣稱呼它。資本有多種形態和規模,包括你我錢包裡的現金,我們的房屋、工廠和汽車的價值,企業的資產負債表和政府的預算。金錢讓世界運轉,我們利用金錢創造了一整個經濟體系──與其說它是一個簡單的框架,不如說它更像一種不為人知的意識形態──我們現在稱之為資本主義。

關於現代資本主義自十九世紀初在西歐出現以來的歷史,已經有很多論述:從十七和十八世紀的重商主義(mercantilism)在先,到戰後與共產主義的爭鬥,再到一九八○年代新自由主義形式的自由市場思想復興,以及近期為緩和資本主義對人類和地球造成的惡劣影響所做的努力。對於資本主義的利弊,你可能已經有自己的看法。我個人認為,金融資本主義在創造財富方面的表現可圈可點,但在財富分配方面卻實在糟糕,不過已經有很多比我更有資格評論這個問題的學者著述了優秀的著作。

金融資本主義提供的架構在歷史上一直是非常有用的工具,幫助個人、企業和政府管理資源和達到收支平衡。所謂有用,核心概念有兩個:存量(stocks)和流量(flows)。

對資本存量進行衡量,可以計算出我們的資產在某個時間點的經濟價值。如果你有幸擁有一棟房子,你就會對現在的市場價格有些概念,也會知道這個資本存量的價值曾經如何隨時間變化或將如何變化。對於一家企業來說,資本存量可能包括其工廠的價值及其生產和庫存的貨物,要了解企業潛在的財務健康狀況,就必須知道這些東西價值多少。

接著是資本流量,統計學家所謂的「經濟活動」即以此構成。就拿房屋來說,資本流量可能包括你從出租行為中獲得的租金,還有支付給放貸機構的款項。對於企業來說,資本流動可以來自銷售商品賺取的現金,也可以是支付給生產商品的工人的現金。經濟資本的存量和流量共同描繪了現代市場經濟的現狀──我們持有的存量是增加還是減少,以及相對於這些存量而言,流量是否保持在適當的水準。

存量與流量思維同樣適用於自然資本。以婆羅洲熱帶雨林中的一群樹木為例,這些樹木被視為一種自然資本資產,或稱存量,從這些樹木上採伐的木材則是一種供給服務,或稱流量。或者,想想北大西洋的漁業:那些黑線鱈、鱈魚和鯖魚群代表一種存量,每年的漁獲捕撈則是流量。

自然資本只是將這些存量和流量結合在一起的框架。自然資本論壇(Natural Capital Forum)稱之為「世界上的自然資產庫存,包括地質、土壤、空氣、水和所有生物」。森林或海洋等自然資本資產反過來又提供流量或生態系服務,從而產生社會效益,促進人類的健康和福祉。

生態系服務的流量可以轉化為金融資本。到目前為止,我們主要評估的是像木材或魚類等有形自然商品,並從商品的流動中賺錢;過度關注這些生態系服務正是造成無節制破壞的根本原因。這本書和整個自然資本經濟學,就是要對更廣泛的服務進行估值,像是氣候穩定或授粉等等,將保護和恢復這些流量及其基本存量的過程,轉化為社區的經濟效益。

英國政府的自然資本委員會(Natural Capital Committee)也強調這些流動對人類社會的作用,「自然資本指的是,自然的某個部分直接或間接為人類提供價值,包括生態系統、物種、淡水、土壤、礦物、空氣和海洋,也包含其自然過程和功能」,委員會如是寫道。

跨政府生物多樣性與生態系服務平台(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,簡稱IPBES)使用令人耳目一新的縮寫NCP(nature’s contribution to people,自然對人類的貢獻)來發展生態系服務,強調「文化在定義NCP方面發揮的核心作用…...,特別是科學知識、原住民知識和在地知識之間的彼此互補。」

之後我們將探討原住民知識和在地知識,以及這些知識形式如何與自然資本思維相互作用,但現在你可能會想知道:這個架構似乎只關係到綠色企業家和政策專家,跟我們其他人何干呢?因為它終於為我們提供了一種語言,來描述和評估現在對你來說可能很清楚的事情:我們從大自然中獲得許多好處,有的看得見,也常有很多是看不見的。

格蕾琴•戴利(Gretchen Daily)是史丹佛大學自然資本計畫(Stanford Natural Capital Project,簡稱NatCap)的主任,可說是全球從事自然價值評估工作最重要的科學家之一。我們一起在她位於帕羅奧圖市(Palo Alto)的美麗花園裡吃午飯時,被原生植物、青草和嗡嗡飛舞的蜜蜂包圍著,一棵扭曲盤錯的柿子樹結滿了果實,家裡的狗在樹下的草地上刨來刨去。加州經歷了有史以來最嚴重的野火季節之後,清冷的二月空氣感覺像是一種慷慨的特權。

我們當時在聊自然資本這個統一的架構,由她和她的團隊大力促成。「一種思考方式是,想想要是所有億萬富翁都飛向太空──他們在火星上生活需要什麼呢?」格蕾琴告訴我。「當我試圖把自然資本具體化時,我考慮的是人類想在另一個星球上建立一個繁榮的生態系的話,所需要具備的一切。」

格蕾琴的開創性工作(其中一部分是與家喻戶曉的生態學家保羅•埃爾利希(Paul Ehlrich)合作完成的)重點在描述和界定這些生態系服務,我們現在將其分為四種類型:供給(provisioning)、調節(regulating)、支持(supporting)和文化(cultural)。

供給服務是最常見的,比如婆羅洲的木材或冰島的魚。人類一直都仰賴大自然的恩賜來維持食衣住行。這些服務也不僅限於馴化的物種,跨政府生物多樣性與生態系服務平台(IPBES)發現,人類依賴的野生物種多達五萬種,每五人就有一人直接依靠野生植物、動物和真菌獲取食物和收入。大自然還為我們提供其他不那麼顯而易見的物資,比如藥用植物。美國林務署(The US Forest Service)估計,藥局裡能找到的藥物,有四成都是從植物中提取的,其中很多來自幾千年來原住民文化所仰賴的知識。

供給服務最有可能在開放市場上定價和交易,具有消耗性和直接使用的價值。總的來說,這一價值可能極度不完整:誰知道還有多少其他藥用植物等著現代醫學去發現呢?然而,其他三類生態系服務的價值甚至更難被看見,其多數益處仍然不為決策者所知。儘管大自然為我們提供了消耗性服務之外的明顯益處,它們卻很少被以貨幣的形式來估量,只有在失去這些益處之後,我們才能真正體會到它們的價值。

就拿調節服務來說,大自然為了使我們的地球住起來舒服,一直在進行著眾多工作。大自然會吸收碳,正如我們在哥倫比亞看到的那樣;大自然會過濾空氣和水,正如我們在新加坡和紐約看到的那樣;大自然會阻擋風暴潮,正如我們在孟買看到的那樣。在其他地方,傳粉昆蟲努力不懈地工作,確保生命的循環繼續進行,這對我們的糧食系統具有重要的財務影響:研究發現一個蜂群可以支持價值高達一千零五十美元的年度農業生產,二○一二年這項服務光是在美國的價值就達到三百四十億美元,大約相當於二○二二年的四百四十億美元。

第三是文化服務,這種服務讓我們生存的星球更值得生活。想想大自然在全世界的宗教和精神傳統中扮演的核心角色、為健行者或潛水客帶來的喜悅,還有壓力重重的上班族在城市公園中漫步時感受到的寧靜。其中一些價值可以透過房地產價格的額外費用、較低的心理健康支出及為生態旅遊的付款意願等形式推斷出來。大多數文化服務可能不符合狹隘的經濟思維;之後我們會在談論原住民與自然的章節中看到,自然更深層的內在價值永遠不該被忽視。但即使是可以估價的那一小部分,也構成了一個極有說服力的經濟敘事。

最後是支持服務,基本上由生物學、物理學和化學組成,這個服務使地球上的生命成為可能。從光合作用到養分循環,都為我們賴以生存的所有其他服務奠定了基礎。

先說清楚,對我們而言,並非所有大自然的影響都是良性的,生態系中確實存在著破壞,像是農場中的雜草、蝗禍到煙霧繚繞的森林大火。但重要的是,要知道在人類歷史的大部分時間裡,大自然基本上會自我調節。但當越來越多人開始要求大自然提供更多再更多的服務時,問題就來了──這樣做完全打壞了地球生態系統的平衡。想像一下,一個信託基金的家庭試圖依靠帳戶利息生活,同時又在提取本金,甚至還有更多揮霍無度的子女加入這場爭鬥。今天看到的許多弊端,實際上反映出我們在管理自然資本的存量和流量方面,留下了可恥的記錄:地球賦予我們這些資產,我們卻將其揮霍一空。

藉由這類自然資本的思維,我們得以探討永續性的問題。如果繼續以不可遏制的速度夷平森林、掏空海洋,這條路我們還走得下去嗎?顯然不行。但多少才算太超過?觀察存量可以指引我們的方向,例如帛琉的漁業之所以恢復,正是因為相對於基本魚類數量,人類捕撈的流量比例(漁獲量)已回歸到可持續的程度。

自然資本跟市場有什麼關係?二○二二年成立的自然市場任務小組(Taskforce on Nature Markets)定義自然市場為「交易的商品或服務特別反映陸地或水域生態系統的生態系統存量或生態服務系統流量」的市場。

我喜歡把自然資本想像成一條細線,連接著許多與自然相關的商業理由,其中一些在這本書已經探討過。碳市場?它們終於開始重視自然提供的氣候調節服務。生態旅遊?它只是為社區提供了一種方法,使社區能夠從所居住的生態系統裡,依靠文化服務謀生。自然共好農業呢?它補充我們土壤中的自然資本存量,使其能夠幫助調節環境,長期為我們提供更持久的食物流。

在闡述自然市場的現狀時,該任務小組指出,以食品和商品為主的市場最大,也是歷史最悠久的,不過新興的文化或碳價值的市場也正在崛起。他們還強調我們所知道的事實:這些市場跟其他市場一樣,也會受到有害力量的影響,據估計,包括非法採礦、盜獵和森林砍伐在內的自然犯罪,每年造成的損失高達兩千八百億美元,我們不能期望這種力量會自己消失。就跟任何其他市場一樣,治理工作對於促進良好行為和懲罰瀆職至關重要。

目前本書所涵蓋的案例和市場並不全面,隨著我們對大自然真正價值的認識加深,一定還會再發現跟拓展其他案例和市場。但是如果未能充分計算生態系統的全部價值,就會導致我們極度低估從自然世界中獲取的利益。藉由闡明我們目前忽視的經濟價值,自然資本架構可以發揮強有力的校正作用。

在環境市場先驅里卡多•巴永(Ricardo Bayon)看來,我們的金融資本主義體系曾經很必要,但現在已不再足夠。「我們創建的金融體系是一個極其強大的工具,可能是人類創造過的最強大的工具之一,但問題是它是在一個非常不同的時代、一個非常不同的世界中創造的,當時自然資源豐富,資本和勞動力則很稀缺。我認為這種情況正在翻轉。所以說,現在是匱乏推動價值。自然資源變得更加稀少,因此更有價值!」

「如果我們不能為自然提出經濟論據……就會走上自毀的道路,」格蕾琴•戴利說道,「在我們提出充分理由之前,都會一直待在這條路上。」

除了估算個別生態系服務的價值,有些人還嘗試估量地球上所有自然資本的價值。早在一九九七年,羅伯特•康斯坦薩(Robert Constanza)和鲁道夫•德格鲁特(Rudolf de Groot)等人估算全球生態系服務的價值為一九九四年的十六至五十四兆美元,相當於二○二二年的三十二至一百零九兆美元。這兩位學者最近的一項研究將二○一○年的數字提高到一百三十兆美元,按現今的貨幣價值為一百七十八兆美元。

要記得,這些估算涉及的是流量,而不是存量。真要對比的話,國際貨幣基金組織(IMF)估計,二○二一年全球美元的國內生產毛額(GDP)為九十四兆美元。GDP是我們習慣用來衡量全球經濟流量的標準,但卻存在著嚴重缺陷。如果覺得這個數字太龐大,似乎也跟一個不爭的事實大致相符,那就是地球上的人類生活離不開自然。

想想乾淨的空氣或水對人類社會的存在意義,這些數字難道不應該更大,甚至無限大嗎?也許吧,但這樣的評估方法只能捕捉到我們的生態系統提供的總價值的一小部分,其中有些價值還超出了經濟的範圍。如果我們主要關注的是長期永續管理,以下觀點就非常有用:使用一致的方法,至少可以顯示自然資本的存量和流量趨勢。

如果把這些龐大的數字細分到各個國家,理解起來可能會更容易。很少國家像英國那樣積極地評估自身的自然資本,英國國家統計局(Office of National Statistics,簡稱ONS)的團隊已經展開一項罕見的複雜工作,對英國城市綠地、農田、森林和海岸的價值進行評估。

英國國家統計局用的語言帶著特有的精準,發現二○一九年「我們目前可以估價的英國自然資本,各面向的存量加起來,估計價值一.二兆英鎊」。有趣的是,超過一半的存量價值來自文化服務,其中絕大多數是以旅遊和娛樂形式呈現。碳儲存、空際汙染物清除和城市降溫等調節服務約為一千七百五十億英鎊,而水、燃料、食品等供應方面的價值為三千五百七十億英鎊。

二○二一年,英國財政部發佈了一份補充文件「生物多樣性經濟學:達斯庫普塔報告」(Dasgupta Review on the Economics of Biodiversity),為政府如何思考自然經濟學提出了一個新架構。這份報告由劍橋大學的經濟學家帕薩•達斯古普塔爵士(Sir Partha Dasgupta)主導,他現在很反對經濟學對生產性資本的狹隘關注。報告長達六百多頁,探討生物多樣性和經濟學之間的關係,是迄今為止最全面的文件。

帕薩爵士跟我在他的木頭書房裡會面,他告訴我:「我們對自然的概念往往偏重娛樂消遣…...愉快的散步、爬山等。但我們與自然的經濟關係…...充滿了市場機制的缺失和道德風險。」他希望這份報告能夠為企業和決策者提供重新思考這種關係所需要的語言。帕薩爵士已經在英國的政治體制中找到一群願意接受他觀點的聽眾,並且在過去幾個月裡,透過數百場活動、講座和公聽會傳播他的研究結果。「英國的議員竟然這麼見多識廣,令我很意外。他們非常非常進入狀況,提出的問題也很有見地!」

拜登政府也開始推動類似的工作,試圖衡量美國的自然資本,並在二○二二年底發表了一項國家戰略草案,「反映出美國的資產負債表上的自然資產」。此戰略建議政府「制定一套新的、能持續統計的數據,盤點我們豐富的自然資產,了解這些資產如何增益或耗損,對我們的經濟實力又有何影響」。

在世界的另一端,中國這個迄今為止在氣候方面表現落後的碳排大國,終於在自然資本領域展現出一點領導力。為了將工業社會轉型為「生態文明」,中國正在辨識自然應該受到保護的關鍵區域及其對人民的重要益處,目前全國有五成的土地劃為限制人類活動的區域。中國一些省份已率先試行由格蕾琴•戴利的團隊首創的一種新度量標準:「環境生產總額」(Gross Environmental Product,簡稱GEP),作為替代「國內生產毛額」(Gross Domestic Product,簡稱GDP,用來衡量一段特定時間內經濟活動的標準流量)的新方法。僅依賴「國內生產毛額」來進行國民經濟核算(national accounts)顯然不夠全面,「環境生產總額」有助於糾正這種短視的問題,算法是衡量一個地區每年為了滿足人類福祉,所產生的生態系統產品和服務的總價值。雖然有這些備受矚目的例子,各國政府仍然尚未真正將自然資本納入其經濟規劃,而且GEP還遠無法取代GDP的衡量結果。知名經濟學家承認GDP存在缺陷,但決策者還沒達成共識要用什麼來取代GDP。

如果政府遲遲未能達成共識並採取行動,企業或許可以當領頭羊──尤其是在決策方面限制比中國更多的地方?的確,以企業及其供應鏈為背景來估算自然資本,可能會是有效的做法。運動服裝製造商Puma於二○一一年公布了環境損益表,聯合利華(Unilever)則在二○一四年採取措施,將自然資本納入其供應鏈,但這方面的進展明顯比碳核算慢得多。二○二二年麥肯錫一份報告發現,《財星》雜誌世界五百大企業(Fortune Global 500)中,有百分之八十三設定了具體的氣候目標,關於生物多樣性損失的目標卻只有百分之五。即使有數百家公司做出模糊的承諾,說要積極保護自然或結束供應鏈中的森林砍伐,知名度高又詳盡的自然資本報告案例卻很少有。

投資者和公眾鮮少對自然問題施壓,可能是進展緩慢的原因之一;另一個原因可能單純就是因為缺乏專業知識。「在過去一年裡,我一直試圖向我交談過的各位執行長宣傳的一件事就是,他們應該聘請生態學家。」帕薩爵士說:「我們(經濟學家)滲透了一切,你知道的。但是如果沒有了解那些生態系統的人,公司怎麼可能知道他們進口的原物料來自什麼樣的生態系狀況呢?」

標準化也是一個問題。「氣候變遷有一個好處,就是可以簡化為單一參數:碳排放。」帕薩爵士說:「碳排放造成[大氣]濃度增加……溫度上升……以及對人的影響。但我年紀夠大,記得[理解這件事]花了很多很多年。」

當然,要為大自然估值,我們就必須追蹤各種各樣的生態系服務,這些生態系服務完全不能互換。碳排放為關注永續發展的投資者和選民提供了一個單一的焦點,不過,要施壓決策者建立一個真正與自然共好的經濟或供應鏈,就必須追蹤數十個重要指標,從森林覆蓋率、珊瑚礁健康,到農場和城市的生態系服務都包括在內。

缺乏標準化一事,也體現在當前自然類的會計規則模糊不明的狀態上,但目前已有醞釀中的方案來克服這一挑戰。全球性的「自然類財務揭露工作小組」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,簡稱TNFD)就是這類努力之一,其模式沿用一個類似的機構,該機構的目標是要促進氣候報告的一致性。這個工作小組成立於二○二一年,裡頭最多有三十五名小組成員,代表一百八十多個國家的業務實體,目的在為金融機構和公司創建一個「全球一致的自然報告架構」。目前這個架構的測試版大有可為,正在公眾諮詢階段,希望TNFD最終能制定一個大家都接受的透明標準,規定企業如何量化生物多樣性喪失的風險,以及跟企業活動和業務相關的負面影響。

雖說前面這些事聽起來無趣透頂,但還是極其重要。透過更好的核算和揭露標準,來整頓金融體系的隱形管道,是大蕭條後市場經濟得以運轉的重要一步,讓更多人知道自然對企業、企業對自然的隱性影響,有機會推動全球金融流向對自然有益的結果,這種轉變早就應該到來。

自然資本確實受到忽視,但想像更大的資本概念時,自然資本只能算是其中一部分。包括全球合作組織「資本聯盟」(Capitals Coalition)在內的一些人主張,我們應該考慮四種不同類型的資本:自然、社會、人力和生產資本。還有人認為有五種,並將資本分為金融形式(例如貨幣)和製造形式(例如機械)。此聯盟表示,這種擴大資本定義的做法,其實充分闡述了我們對於經濟中何為重要的集體看法,目的在「應對三個互相關聯的全球危機:氣候變遷、自然損失和不平等加劇。」

「資本聯盟」舉了一個例子:一家製造業者為了鼓勵減少食物浪費而提供培訓,這種做法賦予人們新技能(提升人力資本)、降低廢棄物處理的成本(提升生產資本)、在工人之間創造了共享價值的感覺(社會資本),並減少廢棄物的有害影響(自然資本)。這種代表性的例子能說明的有限,但中心思想足夠深刻。光是頭痛醫頭,腳痛醫腳,我們的社會面臨的危機不可能得到解決;如果我們不在過程中把人類照顧好,就不可能在自然問題上取得進展。

除了政府和各產業努力將自然資本納入主流經濟思維之外,開發金融機構也正在加入這個行列,來支持決策者、公司和私人投資者。例如,美洲開發銀行(InterAmerican Development Bank)成立了一個自然資本實驗室,在自然資本融資方面進行創新,試圖縮小企業和政府行動之間的差距,並提供一些金融創新的措施,我們將在後面的章節中針對此點詳細討論。

不過,數十年來,政府、企業和國際組織都一直在鼓吹永續發展的語言,世界還是繼續耗損。這次真的有什麼不同嗎?

「這些注重發展的機構,過去其實一直是摧毀自然的先鋒,它們往往認為,好吧,我們可以把這些自然資產轉變為某種有生產力的東西,來幫助一個國家發展經濟。」格蕾琴•戴利承認:「但現在經歷了數十年的破壞之後,這些機構的觀點確實正在改變,承認自然具有不可替代和絕對重要的價值。我們需要它們在近期內大獲成功,激勵他人進行相同的嘗試,建立對自然資本方法的信心。」

儘管自然資本的價值顯而易見,但不可否認的是,這種價值可能有點模糊,而且難以量化。但如果我們除了碳以外,還能建立其他生態系服務的市場呢?以碳信用額架構為基礎的生物信用額度(biocredits),如果能夠對自然資本的個別單位進行估值,並創建一個能夠為保護行動提供資金的市場,那會怎麼樣?

事實證明,某種形式的自然信用額度已經存在了幾十年。一九八○年代初,美國通過《淨水法》(Clean Water Act)後,建立了溼地補償銀行制度(wetland mitigation banking system)。到千禧年前後,全國各地已經有幾百家補償銀行在運作。這些參與保育的銀行致力在某一區域建立或恢復溼地棲地,以抵銷其他地方的棲地損失,實際上也迫使不動產開發商或礦業公司彌補他們對某種特定自然資本造成的損害。

一九九○年代末,相輔相成的「保育銀行」(conservation banking)市場逐漸成形,聚焦在為特定瀕危物種(重新)創造棲地。在英國,類似的努力主要針對大冠蠑螈(Great Crested Newt)等受威脅的物種,舉例來說,當建築工程危及現有棲地時,房地產開發商現在通常會出錢為小蠑螈建造新的池塘或庇護所。如今,英國正在採用「生物多樣性淨收益」架構,不僅向損害棲地的公司要求賠償,還要他們證明所採取的緩解措施,對受威脅物種的造成的影響是正面而非中性的。

美國智庫鮑爾森基金會(Paulson Institute)估計,全球眾多生物多樣性補償市場(biodiversity offset markets)的價值為六十億至九十億美元,這絕非小數目。但是,這些既有市場(legacy markets)在保護和恢復整體自然資本時,所能創造的價值有限,因為它們所採取的法律架構是要求特定工程開發商針對造成的損害進行補償,而且損害僅限於少數幾個經濟發達的國家境內,其生物多樣性長期遭到剝奪。關鍵是,這些市場比較重視過程,心力放在(重新)創造棲地,而非強調物種多樣性和生態系統運作的結果。

有些人主張,建立一個新的、國際性的、自願的生物信用額度市場,以迅速發展的碳市場為模型,但從其不足之處中吸取經驗,可能是吸引更多保育資金的途徑之一。

里卡多•巴揚(Ricardo Bayon)在二○○七年與他人合作撰寫了一本關於保育銀行的權威書籍,也參與建立多個生物多樣性補償市場。針對生物多樣性單位標準化的挑戰,他發表了自己的看法。

「商品化在生物多樣性市場中是不存在的……雪豹和老鷹不一樣,牠們是截然不同的事物,因此不該被當作[單一的]自然商品,」巴揚的話呼應帕薩•達斯古普塔爵士的觀點,反思將氣候變遷簡化為單一參數有何益處。既有補償銀行多半都在原地區重建相同的棲地,因此避開了這一挑戰,但當試圖創建需要某種共同度量單位的國際生物多樣性市場時,商品化這種方法就不再可行。

巴揚指出,並非所有市場都需要效法石油或小麥,為基本上特性相同的交易商品設定基準價格。例如,房地產市場就可以在沒有這種標準化的情況下運作。它使用一種共同的度量標準──平方英尺,但允許香港一平方英尺的房產交易價格遠遠高於雅典相同平方英尺的交易價格。這些新的生物信用額度計畫也可以採取相同的方式,就「生物多樣性收益」(biodiversity gain)來看,哥斯大黎加一片完全復原的森林比巴西塞拉多(cerrado)地區受損的草地更有價值。

克服標準化挑戰的一個方法,是要接受自然的多樣性,因此得放棄等價(equivalence)的概念。既有的保育銀行和碳抵換計畫通常建立在這樣的基礎上:一個地方的汙染或損害,跟其他地方的積極行動,兩者所產生的平衡效應。但新的範型是可能的。聯合國和國際環境與發展研究所(International Institute for Environment and Development)建議設立「生物信用額度」計畫,其運作的邏輯跟抵銷不同,重點在於「對生物多樣性全然積極的貢獻」。

他們援引生物多樣性和氣候研究組織「華萊士行動」(Operation Wallacea)的工作成果,該組織的創辦人提姆•科爾斯(Tim Coles)等研究人員建議,一籃籃的生物多樣性指標(類似用於計算零售物價指數波動的想像商品籃)可能有助於量化生物多樣性收益。透過追蹤一些跟當地相關的指標變化──比如,在復育珊瑚礁時,可以追蹤珊瑚覆蓋率、從環境DNA(eDNA)取樣的微生物多樣性,以及藉由影像分析得出的魚類多樣性──或許就可以根據指數的改善情況,建構生物信用額度並進行交易。按照「華萊士行動」的算法,一個生物信用額度,相當於每公頃為單位時,所選擇的一組指標的平均值所增加或避免的1%損失。在英國、墨西哥、宏都拉斯等地,都有試驗計劃在進行中。

這些新方法很仰賴我們自身的能力,要有辦法理解和追蹤極度複雜的生態系統。下一章我們會詳細探討改進後的新興技術如何以前所未有的方式支持這種追蹤工作,這對於前幾個世代的生態學家來說是難以想像的。

在我看來,這波對生物多樣性相關信用機制的興趣,真正價值在於強調嚴格驗證的結果。企業講給我們聽的自然正成長商業模式,有太多感覺良好但缺乏實質內容的故事。如果他們為復育自然提供資金時,能夠擺脫等價的假象,也就是在規範市場和自願市場中,都能把生物多樣性「提升」的成果給量化,我們就可以開闢一條新的道路,支持各種生態系統恢復其自然資本,同時避免自願碳市場早期出現時,常有監測不力和誇大宣稱等削弱信任的問題。

隨著時間累積,這樣一個系統可能會允許透明地疊加各種生態系服務,比如在碳價值之上疊加水過濾。這樣的疊加讓我們得以分別為每種生態系服務估價,然後把它們加總起來,而不是將生態系價值視為共同效益,但並不清楚各自對信用價格的影響。雖然我們在生物信用額度的建構和交易方面還沒有很到位,但對於關心生物多樣性的人來說──希望我們所有人都是──在未來的歲月裡,這是一個值得密切關注的領域。

雖然有很多人正在努力發展和改良自然資本工具,但在生態思想家和社會運動家當中,也有不少質疑這個概念的聲音。廣泛的批評意見認為,自然資本思維與自然的內在價值相悖。喬治.蒙貝特(George Monbiot)是位對自然界深具關懷的作家,他指出:「期望我們能夠透過破壞生物世界的思維方式來保護生物世界,是一種妄想。」以為「自然存在是為了服務我們」、「自然的價值在於我們可以獲取的工具性利益」、「這種價值可以用現金來衡量,無法衡量的部分則不重要」,這些觀念已經證明對地球上其他生命造成致命的影響。

另一位評論家布拉姆•布舍爾(Bram Büscher)則主張,外在動機可能會蒙蔽我們保護自然的道德和精神原因。

後來,我開始仔細研究原住民的自然觀以及跟自然的互動,我也深信自然終究是無價的。但之於我,自然資本思維顯然是對這一信念的補充,而非與其相悖。格蕾琴•戴利也一直在思考自然資本方法和這些崇高本能之間的相互作用。

「首先,這種內在價值的論點令我深深感動…...近期一切生活裡的事物都被商業化和金融化了,我希望我們能夠對早年的文化培養更多的意識和理解。但在防止生態系統崩潰方面,我們幾乎沒有取得任何明顯的進展。我覺得,如果我們只侷限在精神和內在價值方面的爭論,那就註定沒戲唱了。在我自己的生活圈裡,現在我已經五十多歲了,我看到許多親近的朋友嘗試完全依靠這種內在價值。我現在覺得,我們需要的牽引力更有可能來自於,讓每個人都意識到他們跟大自然的短期利害關係,其實跟他們自身的福祉有關。」

我同意。我的看法與批評者的觀點相反,我認為自然資本思維絕非要推斷無法衡量的事物就不重要,只是勉強算為自然的完整經濟價值設定了一個底價。重點是要記住,自然市場已經存在,只是目前建構的自然市場對自然的估價有很多錯誤,導致了數百年來的破壞。

像蒙貝特這類環境思想家反對自然資本的部分原因是,自然資本將自然價值轉化為金融價格,讓人感覺自然資本可以被其他形式的資本替代。蒙貝特寫道:「在為一條河流、一片風景或一個生態系統定價時,要嘛你是在為出售做準備,如此這樣的做法是邪惡的;要嘛你並無意買賣,那麼這樣的做法就是毫無意義的。」

戴利指出,我們賦予的美元價值在某種程度上並不重要。「說來說去,只是要以某種一致的方式來比較選擇,而使用貨幣度量就是使其一致的一種方法。這種比較的用處基本上可以追溯到人類文明的起源;事實上,最早的書寫形式楔形文字,是在美索不達米亞地區(Mesopotamia)逐漸演變而來的,它是最早的農業社會開始生產和交易穀物時,為了記錄所發展出的一種簡單方法。」當時和現在一樣,無論是以美元還是多少蒲式耳(bushels)的小麥為單位,都是我們在評價事物時一種重要的方式,以此來創造共同的語言。

「你完全可以採取一種更複雜的方法,以多種價值進行分析,並比較不同的情境。」戴利補充道,她敏銳地意識到,自然資本有別於容易交換的金融資本,在處理自然資本時存在著複雜的權衡。「通常會有一些分歧,也會有一些贏家和輸家,但藉由這些參與,往往有可能找到一條比現狀更能滿足眾多利益關係人的道路。」

我認同戴利的務實態度,但不同意這些作為要嘛邪惡、要嘛毫無意義的說法。沒有一個自然資本的會計師在執行這些評估時會帶著破壞的意圖──他們幾乎總是試圖將先前隱藏的價值納入帳目,以提出保護的理由。無論如何,居心不良的傢伙從來不需要靠自然資本評估來為破壞行為辯解:無論有沒有自然資本思維,對自然進行惡意剝削的概念之門早已敞開。

就算自然生態系統沒有受到直接威脅,為自然資本做價值評估也不是毫無意義。形成商業案例可以幫助支付持續保護和階段性再生的費用,而且兩個目標都值得支持,因為在這個世界上,企業、政府和個人的經濟私利,能對自然產生助益的程度,往往比我們認定的多得多。

某個相關批評認為,自然資本思維可能被用來私有化自然,將本應受到管理來服務共同利益的東西變成私人利潤。一種回應是,許多自然資本評估都是在國家層面進行的;通常國家最有條件透過減少災害救助或健康支出等形式,捕捉分散的生態系服務產生的公共財利益。

自然資本帳戶(natural capital accounts)促使國家對自身生態系統的狀況進行長期仔細的檢視,辨識出在哪些區域推動保護和再生行動,具有經濟上和道德上的意義。另一種回應是說自然私有化已經箭在弦上:私人農民、牧場主人和林場主人幾乎能夠在地球的大片土地上為所欲為。問題在於,當前的模式一直把他們推往開採資源的方向;事實上,自然資本或許有助於提供他們需要的鐵證,來回應他們目前採用的模式並不永續的問題。

即使是那些畢生致力於保護自然世界的人,現在也認識到自然資本思維的價值。大衛•艾登堡爵士(Sir David Attenborough)在「達斯庫普塔報告」中表示:「經濟學是一門會影響到重大決策的學科,跟我們所有人都密切相關。[這份報告]終於將生物多樣性置於核心位置,提供我們迫切需要的指南針。這樣做讓我們看到,將經濟學和生態學結合在一起,你我有可能在最後關頭幫助拯救自然世界,同時也拯救我們自己。」

戴利敦促我不要拘泥在小細節而忽略大局。她說:「我們已經失去了太多自然,能恢復一點是一點──這才是我們要盯緊緊的目標!」

對她而言,自然資本思維似乎更講究實效,不只是純粹的意識形態,畢竟幾十年來她對立意良善的公共資助者和私人捐助者感到很失望,這些資助者和捐助者為自然迫切需要的投資所付出的努力遠遠不夠。「慈善事業永遠不足以保障我們所需的大部分資金。我們也看到,自然保護區的面積太小、數量太少,分布又太分散,無法形成有效的總和。從道義上來說,我們的確需要更多自然,這個方向其實非常清晰。只要我們說的是真話,無論選擇以何種方式來傳達這種需求和激勵人們,都是合法的。」

戴利的「自然資本計畫」(NatCap)團隊會成立,就是為了用具體數字來傳達這種需求。此計畫由史丹佛大學設立,中國科學院(Chinese Academy of Sciences)、明尼蘇達大學、斯德哥爾摩韌性研究中心(Stockholm Resilience Centre)、大自然保護協會和世界自然基金會(World Wildlife Fund)皆為合作夥伴。計畫的首要目標是發展清晰的認識框架(如生態系服務)來思考自然資本問題,現在這些框架已經被轉化為一個開源軟體工具InVEST,InVest將數據和模型結合在一起,幫助決策者確定自然資本投資在哪些領域,對人類和保育行動最有益處。

戴利的工作足跡遍布世界各地,從貝里斯、哥倫比亞、中國到蒙古都去過。她曾經一上路就是好幾個星期,為決策者和企業提供有說服力的論點,倡導她協助開創的自然資本思維。世界各地已有數十家公司接受她的建議,與「自然資本計畫」團隊合作,將自然資本納入決策當中。儘管戴利推動了許多全球層面的工作,但她總是將生態系服務的思考回歸到個人層面,轉化為具體的行動。

她指了指我們周圍的綠洲。過去她一直不斷旅行,但疫情讓她在史丹佛校園停留了近兩年,這個花園稱得上是她最得意的工程。「很美吧?」她問道,一邊娓娓道來從芬蘭到奧克蘭的一系列研究,這些研究顯示自然對學齡兒童的發展和心理健康有正面的影響。「這些微小的元素告訴我們,我們並不需要總是去黃石公園或亞馬遜地區,那些地方雖然引人入勝,但往往很難到達……即便只有少少的自然,也能帶來無與倫比的益處。要知道,我們每個人都可以成為那種自然資本的管理者。」

帕薩爵士也有同感:「我的報告其實是寫給市民看的,」他指的是刪減版,不是篇幅更長的報告全文。「你必須讓酒吧裡的那個人說,不,我們不能再這樣下去了,因為我希望我的孫子孫女也能擁有我自以為理所當然的自然資源。」

企業、政府和個人每天都面臨複雜的權衡;自然資本思維的作用,就是幫助釐清保護自然和掠奪自然之間的平衡關係。我們也看到,支持自然的商業論點比比皆是。當我們悠閒的午餐接近尾聲時,我邀請戴利回顧自己提出這些論據的漫長職業生涯,是否終於接近一個關鍵轉折點。

「剛開始,我們只能舉出幾個具有代表性的例子,比如紐約市的集水區或哥斯大黎加的森林支付計畫。」她告訴我:「真正令人振奮也顯現出躍進的跡象是,我們現在有成千上百個來自世界各地的這類案例。」

她送我的臨別贈言,敦促我不僅要考慮如何複製過去的成功方法,還要思考如何創新,將自然資本思維推展得更遠、落實得更迅速。「我認為我們需要徹底重新思考我們的金融、會計和政策體系。我們的腳步還不夠快。」

我們在下一章會看到,技術和金融創新正在為大自然提供支持,這是戴利職業生涯初期難以想像的方式。「我們需要開始更積極引入這樣的理念,也就是我們可以透過自然改變社會,而且社會創新蘊含著可觀的創業機會。我們需要建立一個能夠投資和推動各地再生工作的系統。我們對自然的集體敘事需要轉向這一點。」

當我沿著史丹佛蜿蜒曲折、棕櫚樹成蔭的道路驅車回家時,我想著這個地方被認為是全球技術和創新的中心。如果像這樣的地方和世界各地的其他類似場域,能夠發揮出它們無窮創造才能的一丁點,來應對自然挑戰的話,那麼未來將會有無限可能,跟那天我頭頂上的蔚藍天空一樣遼闊無邊。

第六章 自然資本:一種架構

我們仔細檢視了幾個支持自然的論點,了解它們對我們和地球如何重要,現在讓我們把目光轉向自然資本(nature capital),也就是支撐這些案例的框架。我們都很熟悉經濟資本的概念,就算不一定總是這樣稱呼它。資本有多種形態和規模,包括你我錢包裡的現金,我們的房屋、工廠和汽車的價值,企業的資產負債表和政府的預算。金錢讓世界運轉,我們利用金錢創造了一整個經濟體系──與其說它是一個簡單的框架,不如說它更像一種不為人知的意識形態──我們現在稱之為資本主義。

關於現代資本主義自十九世紀初在西...

目錄

第一章 為何談自然?為何現在談?

第二章 氣候戰爭中的自然盟友

第三章 生態旅遊二三事

第四章 野化與再生

第五章 都市叢林

第六章 自然資本:一種架構

第七章 科技×自然

第八章 金融滅火術

第九章 原住民的自然觀

結論

致謝

延伸閱讀

註釋

第一章 為何談自然?為何現在談?

第二章 氣候戰爭中的自然盟友

第三章 生態旅遊二三事

第四章 野化與再生

第五章 都市叢林

第六章 自然資本:一種架構

第七章 科技×自然

第八章 金融滅火術

第九章 原住民的自然觀

結論

致謝

延伸閱讀

註釋

共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 5 筆 → 查價格、看圖書介紹

坎特是吉爾吉斯楚河州的一座城市,距離首都比斯凱克約20公里。 這是一篇與吉爾吉斯相關的小作品。你可以透過編輯或修訂擴充其內容。閱論編 取自「https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=坎特&oldid=55789678」 分類:吉爾吉斯城市隱藏分類:使用未知infobox settlement參數的頁面含有吉爾吉斯語的條目全部小作品吉爾吉斯小作品

坎特是吉爾吉斯楚河州的一座城市,距離首都比斯凱克約20公里。 這是一篇與吉爾吉斯相關的小作品。你可以透過編輯或修訂擴充其內容。閱論編 取自「https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=坎特&oldid=55789678」 分類:吉爾吉斯城市隱藏分類:使用未知infobox settlement參數的頁面含有吉爾吉斯語的條目全部小作品吉爾吉斯小作品