第八章 遭逮捕

36

來人自稱是神奈川縣的特高,拿著一張逮捕令,那是由一名叫山根的檢察官開的,說是我有違反治安維持法的嫌疑。他們闖進屋內,先在各個房間打量了一下,其中一人一直跟著我。中谷宇吉郎害怕地盤著腿,坐在被子上。一個刑警問我他是誰,我回答說:“是中谷先生。”他說:“原來是畫畫的先生。”

刑警在搜家,我和中谷則在飯廳裏吃早飯,因為刑警就站在旁邊,所以也不能說什麼。刑警打開廚櫃,看到裏邊有幾瓶威士忌酒,就用厭惡的口氣說:“真是應有盡有啊!”我說喝一點如何,他馬上生氣地說:“混蛋!能在嫌疑犯家裏喝酒嗎?”

搜家完畢,他們拿了幾件被認為是證物的東西,我用一種“你就搜吧!”的心情看著他們。因為我早已預料會有這麼一天到來,沒有保留“危險”的東西。

我穿上登山服,把隨身用的東西裝進背包。去了鐮倉的警局後,乘電車在橫濱站下車,然後又轉乘市內電車,下車的地方是東神奈川警局的附近。走進警局的玄關,我記起大正十二(一九二三)年九月的關東大地震時,在去鐮倉途中投宿的地方正是這裏。

稍喘了口氣,我就被帶到審訊廳。他們什麼也不說,拿著竹刀徑直朝我打來,並罵著:“這傢伙還挺沉著的嗎!”還有一個說,看到我在進大門時笑了一下。這一天只是挨打,對逮捕我的理由是什麼都渾然不知,是共產主義者?還是反對戰爭?

傍晚,我衣衫襤褸地被扔進了拘留所,裏邊已經有十來個人。從前我在銀座打架,曾被關進過拘留所,還有在《在新科學的旗幟下》時,作為演講會的主辦者,並窩藏了當時的禁書,也曾被關過。因為不是初次,心裏比較冷靜,只是被打的身體疼痛難耐,站不起來。有位看起來很嚴肅的前輩,聽說我是違反治安維護法的嫌疑犯,馬上訓斥屋裏的人閃開,讓我躺下,並輕輕地撫慰我,嘴裏說著:“好了!好了!美國人會來為我們報仇的!”

從第二天開始,我每天都被帶去用刑,刑警有兩人,他們好像在互相比試著,看誰來得更狠。他們要我自己交待所幹的事情,但我從未幹過犯法之事,再者,即便在嚴苛的法律下有觸犯了什麼條例,我也不會加害於其他任何人。

我邊受刑邊在想,要弄清楚他們是用什麼證據檢舉我的。有一天來了一個刑警,地點仍是在三樓審訊廳的一角。這時,局裏的一個特高趕來,通知審訊我的刑警,要他接電話,他們私語了一會兒就下到二樓去了。我趁機從他放在桌上的包內取出資料,趕忙看起來。我翻看卷宗,發現在末尾處寫著“檢舉小林勇,要對岩波書店內部的左翼組織予以逮捕。”口述者是以前在岩波書店工作的一個叫藤川的人。因為知道了檢舉我的人,心裏有些放心了。岩波書店內不可能有左翼組織,警察對藤川逼供的理由,大概是要像對付中央公論社和改造社那樣,砌詞把岩波書店摧垮吧。藤川在戰前曾有過進步的言論,太平洋戰爭爆發後轉為協力派,去了其他出版社。警察逮到這個頭腦發瘋的人後,嚴刑逼供,因為經不住拷打,供出了我的名字。這是戰後重新回到左翼的他親口講給我聽的。藤川抱歉地說:“太苦了,覺得還不如死了的好,對不起!”我不會饒恕這種卑鄙小人。

五月的一整個月,我每天都被用苦刑。從被逮捕那天起,我就立下了三個誓言:不要想早點被放出去;不能幹卑鄙之事;注意健康。如果盼望早點被釋放,就會向他們屈服。雖然這麼說,但總是會想家裏、店裏的事,這種時候我就用“身在何處又何妨”的話說給自己聽。我雖然厭惡戰爭,但多少還有些自由。即使待在這裏,也不知什麼時候會被徵召入伍。後來又過了很長時間,我問特高,如果來了入伍通知書,是不是就會被釋放?他說:“像你這樣的還想被釋放!”我心想,這下不用去戰場了。

拘留所既小又髒,吃的東西更是差勁,長期下去,身體所需的營養會遠遠不夠。被關起來的,都是犯有小“惡”的人們,在這裏邊也發生過各種有趣的事。這使我想起了陀思妥耶夫斯基在《死亡之家的記錄》中所描寫的情景。

如果對進出這裏的人們作表述的話,我覺得很像一九四五年日本的縮影。即使被檢舉和拘禁,也能耳聞美軍空襲的情況。終於在五月二十九日,有一百架以上的B29轟炸機飛到了橫濱的上空。東神奈川警局因為是混凝土結構,很是牢固。轟炸開始,不一會兒周圍就變成了一片火海。被拘留的人們想逃也逃不出去了。不一會,火從窗戶衝入室內,人們一片騷亂,連被拘留的人們也被放出來幫忙滅火。但只有我和同室幾位重犯的手被捆著,被放到走廊一角,被煙薰得十分難受。

橫濱在一夜間化為廢墟。從拘留所的窗戶可以看到在廢墟中行走的人們。從那天之後,我們吃的東西就更可憐了。我多虧有岩波家的少量補貼,以及便當店的人們和看守的同情,才僥幸活了下來。

對我的調查,不知何故,最後集中到《岩波新書》上。聽刑警說,不管我多麼嘴硬,他們都一定要按既定方針,把岩波書店毀掉。進入六月,我被要求從新書的策劃開始,一冊一冊地把出版意圖寫出來。我知道即使早寫完也不會被釋放,再者也不能按他們所希望的去寫,於是索性放慢寫的速度。

特高不停地追問在岩波書店與我一起工作的吉野淵三郎和栗田賢三的事情,並說「那些傢伙已被我們逮到了,你的事我們也都聽說了」云云。我知道他是在套我的話。

到了七月,特高幾乎不來了。儘管繼續要我反省,但沒有什麼審問,我為著能輕鬆下來而高興。

家人都在信州,肯定平安無事。其他的事,即使在這裏想也於事無補。我拖著削瘦的腿腳,注意維持健康。

託給那個看起來有點奇怪的西山丸治的行李,不知道是否已平安抵達?如果收不到那也沒辦法。信任了一個不知底細的人,也沒什麼後悔的。到了六月,妻子從信州來警局看我,在短暫的會面中,我得知行李已經運到。西山吃了很多苦,才將行李平安運到。這些是後來才聽說的。

37

昭和二十(一九四五)年八月,是日本人難以忘懷的日子。當時我還被關在東神奈川警局,徘徊在生死線上。其實我並沒有意識到什麼,但即使在拘留所這個特殊的地方,也會有外面的消息傳進來。我待的時間也長了,成為了“獄中名人”。每天我所住的房間都會更換幾個人,能觀察出不同人的各種不同特點。

在這種環境中也能感覺到,戰爭已經接近失敗。

七月份一整個月沒有進行的提審,到了八月又開始了,並加進了拷問。到了傍晚,筋疲力盡的我搖搖晃晃地走回拘留所,看守看到我的樣子奇怪地說:“剛進來時已用過刑了,怎麼還這樣折磨人呢?”我知道只要我不照特高們所希望的說、只要不說謊胡扯,挨打還將繼續。

大約過了三、四天,我正在被拷問時,有人報告說,檢察官要見我。特高慌忙停下拷問,讓我回拘留所後就溜走了。我再次被傳喚,上樓梯時從旁邊放著的鏡子裏看到了自己的臉。我跟隨刑警去廁所,慢慢地解了小便。洗手間裏有面鏡子,一照看到我的臉腫得厲害,滿臉都是血。刑警命令我洗臉,我說:“我每天只洗一次臉。”回絕了他。

我坐在檢察官的對面,他看到我嚇了一跳,問我的臉是怎麼了。我默不作聲,他問是誰幹的,我看著他說:“難道不是你的命令嗎?”山根檢察官不無尷尬地說:“說什麼呢!我沒有下過這種命令。”

檢察官不再提特高對我審問的內容,只說:“老實交代對你有利。”

之後,檢察官從包裏取出一封信,問我說:“你與露伴先生是什麼關係?”我說是書店出書的關係,他聽了露出一副吃驚的表情,交給我一封信讓我看,是露伴寫給我的。

“別來無恙。知你遭拘,甚憂。怎奈病衰之身,不能相助與你,甚是慚愧。只盼你堪忍厄運,相信天道,安離苦海。你處事坦蕩,無愧於蒼天,只祈禱誤會消解,早日獲釋。有道是烏雲散後是晴日,你服務眾生之路還長久矣!孔子教人以直報怒,要懷人不知而不慍之心,泰然待之。

願上蒼早日還你清白。遙祝平安!”

讀了兩遍,大意雖然明白,但有個別難解的詞語仍沒弄懂。我強忍住滿眼的淚水,仔細看著信。檢察官催著把信給他,小聲嘰咕著說:“露伴先生如此厚愛你,不得不好好考慮。”又說:“這封信就由我來保管。”

我知道露伴在信州坂城已臥床不起。書信使用了和紙,並用毛筆書就。字是他的女兒文寫的,我雖然一眼就看出來了,但沒必要告訴檢察官。我去看過一次在坂城的露伴,房子很考究,但光線灰暗,我在那裏見到了他。我彷彿看到了露伴在那個房間裏,向文口授書信的情景。

這封信時至今日也沒有回到我手裏。山根可能認為那是露伴的手筆,從我手裏搶走後珍藏起來了吧!也許他或他的子孫將其賣在古書店裏,流落到市面上也不得而知。

後來,我從文那裏拿到了她作筆記時的原文,正因為有它在手,我現在才能引用書信的全文。

見過檢察官的第二天,特高又叫著:“混帳竟然給我告狀,你認為這樣做我就會手軟嗎!”說著,就打得更凶了。

廣島被投下原子彈的消息我是在第二天才得知的。我聽到刑警們在說:“是一種新型炸彈,三十萬人被炸死了。”

聽說俄國也參戰的消息,我想,自己也到了是被救出還是被殺掉的關鍵時候了。不能就這樣白白死掉,我下定決心,就算殺掉一兩個刑警也要逃出去。

但是我沒有被殺掉,就這樣迎來了八月十五日。聽說中午有重要廣播,我想可能已經確定戰敗了吧!在兩、三天之前,縣裏的特高部長讓我看《波茨坦宣言》,讓我談談感想。開始我說了些敷衍的話,部長很是生氣,我反問道:“你覺得日本會敗嗎?”他回答不上來。我接著說:“日本是不會敗的吧,所以沒必要考慮這個問題。但是,如果萬一敗了,這個公告的條件也不是太苛刻。”說完我就溜掉了。

中午,被拘留的人們也全部被帶出去,和局裏的人員一起集中到禮堂。我一個人被留下來,在寂靜的拘留所內,聽到從遠處傳來的天皇的聲音。

結束後,除我之外其他人全部都被釋放了。這時我感到了孤單。看守們也對只留下我一個人感到奇怪。這天下午,我被叫到特高室,這個局的特高課長完全變了個樣子。他親自為我倒了茶,並說:“先生,我們今後會怎樣呢?”我笑了笑說:“沒什麼好擔心的,不會追究到像你這種小人物的份上吧。”我看了一眼窗外,只見晴空下,被燒過的原野一方仍有電車在行駛。我說:“你看那邊,百姓看上去並沒有垂頭喪氣,而是充滿喜悅!”

我成為在這裏唯一被拘留的人。白天也在獄房裏,鋪上破被子睡起覺來。警察正在分著以前藏起來的東西,空地上正在燒著書。我經常跟著看守只穿一條短褲在燒過的地方散步,

之所以脫成半祼,一是為了多曬曬太陽,二是省去看守對我逃跑的擔心。

又過了兩周,到了八月二十九日,我被釋放了。理由是“不必拘留”。

傍晚,我把便當店老闆的女兒愛子給我的鹽鮭魚裝進背包,氣喘吁吁的掙扎著回到鐮倉。

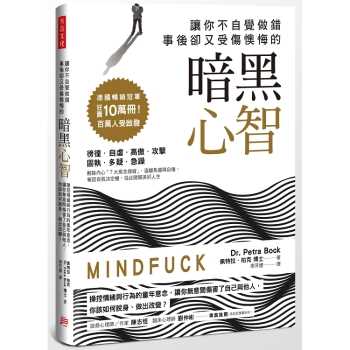

| FindBook |

|

有 1 項符合

張偉齡的圖書 |

|

$ 390 ~ 558 | 一本の道

作者:小林勇 / 譯者:張偉齡、袁勇 出版社:三聯書店(香港)股份有限公司 出版日期:2014-12-15 語言:繁體書  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:一本の道

「有時會想,假若不是出版社,而選擇了其他職業,那我的人生又會是什麼樣子呢?進入岩波書店純屬偶然,但我覺得自己是幸運的。」

這是由農村家鄉來到東京,進入岩波書店工作的少年,五十年如一日堅守的人生之路,一條通過誠實率直、堅持信念、面對自我所開拓出來的道路。

一九二〇年,十七歲的少年小林勇從農村來到東京,在偶然之下進入了岩波書店工作,改變了他的一生,也影響了書店的未來。

他虛懷若谷,以真誠求學的態度與作家們交往,建立了廣闊的人脈和信賴;他重視修養,學習繪畫,視為映照自己心靈的一面明鏡;他堅守信念,面對軍部對書店的言論打壓,即使受嚴刑拷打也不屈服於強權。

戰後,書店的創業始祖岩波茂雄離世,小林勇代替岳父掌舵,帶領書店闖過戰後出版界的風高浪急,直到一九七二年功成身退,安享晚年。這條跨越五十年的出版之路,值得我們學習,他是如何從那動盪的時代中堅定不移地走過來的。

作者簡介:

小林勇(一九〇三-一九八一)

編輯、隨筆作家、畫家。號冬青。十七歲進入岩波書店工作,後成為創業者岩波茂雄的女婿,一九六二年就任岩波書店會長。一生編輯出版了不少書籍,也留下很多個人著述及畫作。

譯者簡介:

張偉齡

畢業於山東大學外文系,一九七四年進入山東省人民政府外事辦公室,歷任處長、主任、山東人民對外友好協會會長等職,現任山東省人民政府參事。

袁勇

畢業於北京外國語大學日語系,二〇〇二至一三年就職於外交部亞洲司,其間四年曾就職於中國駐日本大阪總領事館。

章節試閱

第八章 遭逮捕

36

來人自稱是神奈川縣的特高,拿著一張逮捕令,那是由一名叫山根的檢察官開的,說是我有違反治安維持法的嫌疑。他們闖進屋內,先在各個房間打量了一下,其中一人一直跟著我。中谷宇吉郎害怕地盤著腿,坐在被子上。一個刑警問我他是誰,我回答說:“是中谷先生。”他說:“原來是畫畫的先生。”

刑警在搜家,我和中谷則在飯廳裏吃早飯,因為刑警就站在旁邊,所以也不能說什麼。刑警打開廚櫃,看到裏邊有幾瓶威士忌酒,就用厭惡的口氣說:“真是應有盡有啊!”我說喝一點如何,他馬上生氣地說:“混蛋!能在嫌疑犯家裏喝酒嗎...

36

來人自稱是神奈川縣的特高,拿著一張逮捕令,那是由一名叫山根的檢察官開的,說是我有違反治安維持法的嫌疑。他們闖進屋內,先在各個房間打量了一下,其中一人一直跟著我。中谷宇吉郎害怕地盤著腿,坐在被子上。一個刑警問我他是誰,我回答說:“是中谷先生。”他說:“原來是畫畫的先生。”

刑警在搜家,我和中谷則在飯廳裏吃早飯,因為刑警就站在旁邊,所以也不能說什麼。刑警打開廚櫃,看到裏邊有幾瓶威士忌酒,就用厭惡的口氣說:“真是應有盡有啊!”我說喝一點如何,他馬上生氣地說:“混蛋!能在嫌疑犯家裏喝酒嗎...

»看全部

目錄

第一篇 在故鄉

第二篇 進入岩波書店

第三篇 關東大地震

第四篇 一日元書和岩波文庫

第五篇 鐵塔書院時期

第六篇 日中戰爭

第七篇 太平洋戰爭

第八篇 遭逮捕

第九篇 岩波之死及其他

第十篇 戰後

第十一篇 新生活

後記

第二篇 進入岩波書店

第三篇 關東大地震

第四篇 一日元書和岩波文庫

第五篇 鐵塔書院時期

第六篇 日中戰爭

第七篇 太平洋戰爭

第八篇 遭逮捕

第九篇 岩波之死及其他

第十篇 戰後

第十一篇 新生活

後記

»看全部

商品資料

- 作者: 小林勇 譯者: 張偉齡、袁勇

- 出版社: 三聯書店(香港)股份有限公司 出版日期:2014-12-15 ISBN/ISSN:9789620435270

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:312頁 開數:25開

- 類別: 中文書> 傳記> 商業人物

|