序1

當兩岸重啟對話,並簽署各項合作協議之後,身為大陸與台灣的法律人,在辛亥百年相遇時,究竟能激盪出什麼樣的火花?

尤其在開放陸資來台投資,將以往單行變成雙向關係後,不論是藉由工作、投資、通婚、就學、置產、旅遊等,兩岸鏈接的緊密程度早已遠遠超出您我的想像。而面對之後可能接踵而來的各式爭議,也已不再僅侷限於婚姻、繼承,或是單方面台商赴大陸投資所衍生經貿糾紛、人身安全等問題,如何幫助兩岸人民能透由法律視角理解兩岸的異同,克服「水土不服」的障礙,得以快速「本土化」融入當地生活,是法律人責無旁貸應負起的任務與使命。

本人自辭卸台灣法務部長公職以來,投入社會公益活動,致力於民間基礎建設,並經常奔走兩岸,推動兩岸交流及提供台胞協助。有感於許多台商離鄉背井到大陸創業、投資,卻因對當地法令制度不夠瞭解,以致誤蹈法網或致血本無歸,認為唯有加強兩岸交流,使兩岸法制建設更臻完善,並增進民眾對兩岸法律之認識,才能解決兩岸人民投資貿易及其他生活需求等問題。遂於2006年向內政部申請設立「海峽兩岸法學交流協會」,作為兩岸法學交流的平台,除邀請大陸地區各級人民法院、檢察院等人員來臺參訪外,也與中國法官協會、福建省法官協會、廈門市司法局和廈門市律師協會及其他學術單位等共同舉辦「兩岸司法實務研討會」及「兩岸律師論壇」等活動,邀請兩岸學者專家、司法實務人員及律師就當前兩岸司法實務熱點問題進行研討,使兩岸法律人得有機會面對面進行交流,期加強司法互助合作外,也能有效解決兩岸人民所涉之各項法律問題。

大陸雖自2008年開放讓台灣居民參加號稱「天下第一考」之大陸司法考試,並得以取得大陸律師執業資格,但迄今通過考試,尤其本身兼具台灣律師資格的「兩岸雙棲律師」仍屬少數。然,由劉陽明律師所主持之名陽法律事務所,即是目前國內少數能擁有五位通過大陸司法考試的台灣律師事務所。劉陽明律師在台灣執業已超過20年,在台灣法律界向來享有極高聲譽,如今跨越台灣海峽為兩岸人民服務,可謂是兩岸律師之先驅,而所帶領優秀團隊致力建構的一站式兩岸法律服務平台,必能在兩岸法律界扮演重要角色,其表現著實令人期待。

欣聞名陽法律事務所與大陸德衡律師事務所、北京德和衡律師事務所以跨兩岸合作方式,完成「兩岸投資法律一本通」之著作,並分為台灣法律與大陸法律兩部分,以供對照比較。該著作除以深入淺出方式,介紹法律、司法實務運作及應注意事項外,其內容更囊括立法介紹、投資經營、婚姻家庭、日常爭議、刑事犯罪及紛爭解決等議題,可提供兩岸地區人民,不論是法界、商務人士,其至一般普羅大眾,只要是對兩岸法律有興趣、有需求,皆可透由此書之介紹及對照比較,快速掌握兩岸法律之異同,此書之編著確為兩岸法律界前所未有之創舉,是難得的法律工具書,也是值得一讀的佳作,特為文予以推薦。

廖正豪

廖正豪簡介

廖正豪,國立台灣大學法學士、法學碩士、法學博士,日本國立東京大學研究,美國史丹佛(Stanford)大學訪問學者,中華民國第十二任法務部部長(1996-1998)。

廖正豪大學二年級,二十歲時即高考司法官及格,為全國歷史上最年輕的司法官;大三考取留學日本資格;大四考上律師,於國立台灣大學法律研究所碩、博士就讀期間,執業擔任律師,並在大專院校任教。執業十年期間,為全國排名前十之律師,後毅然放棄優渥收入,投身公職。

二十年的公職經歷,廖正豪歷任台灣省政府地政處主任秘書、行政院法規會參事、台灣省政府主席辦公室主任、台灣省政府法規暨訴願委員會主任委員、行政院新聞局副局長、行政院顧問、行政院副秘書長、其後更成為全國第一位文人法務部調查局局長、最具民間聲望的法務部部長等。廖正豪從政生涯參與或主導土地改革、開放黨禁報禁、中央民意代表退職、中美著作權談判等重要工作,就任法務部部長後,大力掃除黑金、整頓治安,締造台灣治安史上最有名之治平專案與綠島政策。同時秉其深厚之法學素養,全面檢討刑事政策,改革獄政及假釋制度,其魄力與遠見,對台灣影響深遠至今。因正義形象深入人心,民間稱之為「掃黑英雄」,更有媲美包公之美譽-廖青天。

廖正豪現任中國文化大學、國立台北大學法律研究所教授;銘傳大學講座教授;北京大學、華東政法大學客座教授;西北政法大學、南昌大學榮譽教授;廈門大學兼職教授。離開公職之後,於2000年創辦財團法人向陽公益基金會,以實現其犯罪防制一貫理念,從事法治教育推動、研擬治安改善政策、設立中輟生學校等工作;2006年成立社團法人海峽兩岸法學交流協會,推動兩岸司法政策及人民權益保護。經其呼籲倡議,大陸司法考試於2008年對台開放,2010年協會受大陸主管機關正式委託,在台灣受理台灣考生關於司法考試之報名、考試全程服務。廖正豪領導數十個民間團體,在身心障礙、宗教文化、司法正義、經貿發展等各方面貢獻社會。2002年廖正豪主辦陝西法門寺佛指舍利來台巡禮,37天期間總計400多萬人次進入禮堂瞻禮,盛況空前。卸任公職後的廖正豪,發揮在民間所具有之廣大影響力及號召力,投身公益事業,希冀能創造人民福祉、建設美麗寶島,為兩岸奠定和平發展的未來。

序2

大陸和臺灣之間,從早期的法學研究交流,到了當前的法律應用推廣,這是可喜的進展。

我記得上世紀80年代,當時大陸法學實在太貧窮了,我們法律老師備課的書都很少,最熱門的就是臺灣書籍。臺灣的像史尚寬、王澤鑑的一些著作成為民法老師案頭必備的參考書。那時候外文法律專著看不懂,臺灣法律和大陸類似,都不是英美法系,所以那時完全從借鑒臺灣的法律來豐富我們的法學。

到了90年代後,大陸法律的發展明顯很快了。從1994年起,我開始招收了來自臺灣的博士研究生來大陸做兩岸法律交流,隨著這種交流,我有了王澤鑑教授等很多很多的臺灣朋友。

現在,兩岸的律師攜手共同編輯法律姊妹篇,互相向對岸來的人提供一本實用法律介紹,這是兩岸法律交流的最新成果,也是開創之舉。負責總編大陸法介紹的欒少湖,是我的學生,“少有淩雲志,湖海任翻騰”,這是我給他的題字。他現在已是中國律師界有影響的人物,他帶領的律師所也是業界有名,又極具創新開拓精神。這次和臺灣名陽法律事務所合作出版書籍,是他們兩個律師事務所合作的自然結果,將會進一步加深兩岸法律實務界的合作深度,惠及兩岸人民。

法律是專門的學問,一般的老百姓光從法律條文很難讀懂法律的含義,就需要律師來敘明維權。律師某種意義上來說,就是一個維權的角色。當然,最好是不發生案件才找律師,事先要知法用法,這本書使得法條變得通俗易懂,尤其是執業律師們對用法注意事項還做了提醒,這將對兩岸民眾往帶來很大的便利,“入鄉隨俗”就會大約心裡有數。

大陸法,幾十年來,我直接參加過《民法通則》、《公司法》、《合夥企業法》等基本法的制訂,擔任過《信託法》、《合同法》起草小組組長,是《物權法》和《民法典》草案專家小組的負責人之一。總的來看,大陸法確立了尊重私權的法律制度,但是也發覺公法領域進展太慢。我的關注,從民法逐漸轉向了憲政、國家體制。為什麼呢?因為私權研究到最後必然涉及到與公權力的衝突,而且私權需要公權力保護,沒有很好的執法體制,立法就成了擺設,立法就會大打折扣。大陸執法體制方面,需要改革的地方還很多,遇到了更深層次的問題。大陸法的公法部分,和臺灣的公法相比,差別很大,臺灣同仁瞭解大陸公法後,會意識到這一點,到大陸後會親身感覺到這一點,總能感受到大陸特色的一些東西。希望兩岸的法律交流,在法律實務有更多的成果,尤其是在法律制度的宏觀建構方面能有共同結晶。

去年是辛亥百年,這讓我想起孫中山先生的“民族、民權、民生”。一百年前的目標,至今還昭示著我們。法律承載了人類公平正義與自由民主的夢想,它告訴我們才做了些什麼,還需要做什麼;法律,也讓兩岸人民為追求共同福祉找到了共同語言。那就從先瞭解對方的法律開始吧!

江平

江平教授簡介

1948年起就讀于北京燕京大學新聞系,1951年入莫斯科大學法律系。中國政法大學終身教授,民商法專業博士生導師,國務院批准的有突出貢獻、享受政府津貼的專家,是大陸德高望重享有盛譽的法學家。

.喜愛格言:生於憂患,死於安樂。只向真理低頭。

.名言:律師興,則國家興

《王澤鑑:法學家的天職-我眼中的江平教授及其他》

江平教授完全是中國大陸地區法制建設的推動者,他宣揚法律的理念,側重於普及價值,善於從比較宏觀的層面看問題。他對中國法律的發展,起到了普及和深入的作用。我發現在大陸地區,有兩個學者出來時,學生會異常興奮,一個是謝懷栻,一個就是江平。這也是學生對他們的尊敬。我常常會拿自己和江平教授做對比。因為社會的不同,任務也就不同,需要我們做的也不同。

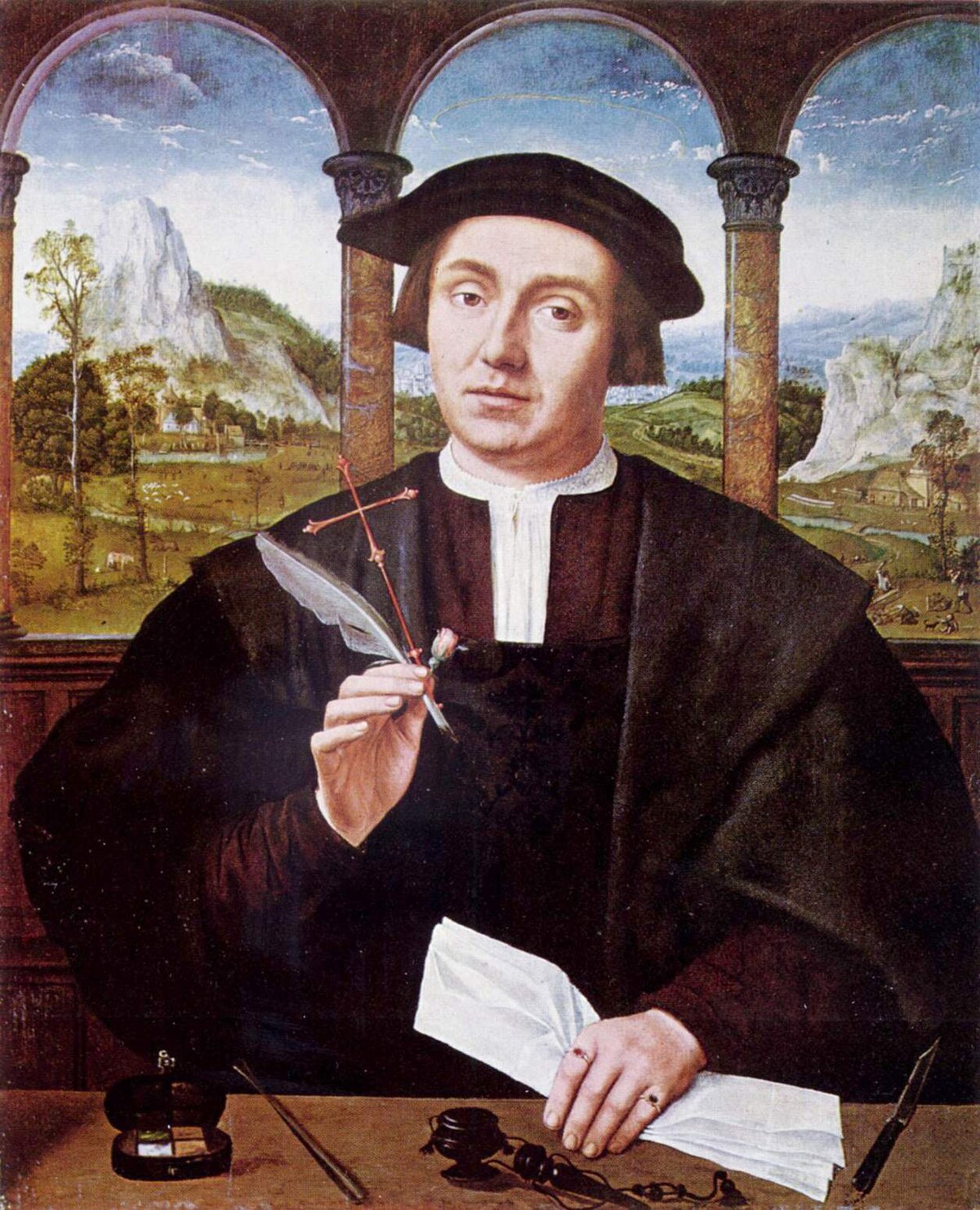

看圖書介紹

看圖書介紹 律師是指受當事人委託或法院指定,依法協助當事人進行訴訟,出庭辯護,以及處理有關法律事務的專業人員。現代律師一般而言是指學習法律、通過特定考試、加入地方公會,被允許接受他人委託。

律師是指受當事人委託或法院指定,依法協助當事人進行訴訟,出庭辯護,以及處理有關法律事務的專業人員。現代律師一般而言是指學習法律、通過特定考試、加入地方公會,被允許接受他人委託。