論自立

「世事不假外尋。」[ 典出波西藹斯(Persius)之諷刺詩(Sat. I. 7)。]

人是照耀自己的明星;靈魂若能,

點化出一個誠實且完美無瑕之人,

則其亦能包攬全數的光芒、影響與命運;

於他將沒有什麼為時過早或時不我予。

我們的舉措或云我們的天使,抑良或窳,

是以悄然步履與我們結伴同行的命運投影。

──波蒙與弗萊徹開本的《誠實人的命運》結語[ Epilogue to Beaumont and Fletcher's Honest Man's Fortune.]

棄幼於群巖,

哺兒以狼乳;

凜冬同鷹狐,

力壯亦俊足。[ 出自愛默生的四行詩,標題為〈力量〉(Power)。]

前些日我拜讀了某繪畫大家的若干詩韻,深感其獨樹一幟而不流俗。且不論其為文旨在何種題材,人的靈魂總能受字裡行間的告誡而茅塞頓開。那些字句所灌輸的情操,其價值更甚於其內含的任何思考。對自身的想法秉持自信,相信一件事若在此心中屬實,亦復在廣大世人之間屬實──此曰天才。蟄伏於心中的信念一旦經你吐實,便有成為普世認知的一日;須知始之於極內,必終之於極外,曾經發軔於一己的念頭,終將復歸在最後審判的號角聲中。心靈的聲音無人不熟悉,但我們賦予摩西、柏拉圖與米爾頓[ Milton, 1608-1674,《失樂園》作者。]的至高榮譽,在他們將典籍與傳統棄如敝屣,暢言其內心有別於世人的道理。相較於詩人與賢者散發的蒼穹天光,我們更應學著去察覺並審視那道發自內在而劃過心靈,餘燼般的閃光。惟人總覺得自身的想法不值一哂,只因為那是他自己的東西。在每一尊天才的作品裡,我們都能辨識出自己遭拒的思緒:它們會挾著某種疏離的威望回到你身邊。偉大藝作能授予我們最大的啟發,莫過於此。以其為師,藝術傑作會要我們氣和而理直地去遵循自己未假思索的印象,尤其是當喊聲全數來自另一端之時。不如此,明日便會有素昧平生之人以妙不可言的至理,分毫不差地講出我們一直都有的心得與感受,而我們只能被迫含著屈辱,聽得自己的見解自旁人的口中說出。

每個人都會在受教育的過程中,得到一個結論,那就是羨慕代表無知;模仿形同自尋死路;他必須不論好壞,接受此身是自己分到的命運;且不論這廣袤的宇宙中有多少的美善,沒有一顆滋養的穀粒會莫名降臨,唯一可能的途徑就是在他被交付的那方土壤上辛勤耕耘。居於他體內的是一嶄新之力,由此除了他自己以外,沒有人知道他有哪些本領,事實上連他自己,都要試了才會知道自己有多麼犀利。一張臉、一副人格、一項事實,給他留下了深刻的印象,另一組臉蛋、人格與事實卻讓他毫無印象,不會是沒有原因的。這種存在記憶中的雕像,不能說沒有預設的和諧。他的眼睛會因此被預先安置在某個特定的落點,好讓他能見證那一道果然出現的光線。我們已表現出的,還只不過是一半的自己,甚至我們每一個人所代表的那種神聖概念,還讓我們自己引以為恥。我們或許感覺那代表我們謹守本分而且用心良善,所以便忠實地將之傳達了出去,但上帝可不會讓懦夫代表他去把他的作品發揚光大。人只有在一心投入工作並毫無保留之後,才能因為鬆一口氣而喜形於色;要是說出來的話或是行出來的事與此有違,那他就無法心安理得。這是一種半途而廢,一種功虧一簣。在這樣的嘗試中他會被天賦拋棄;沒有繆思女神會與這種人為伍;創新付之闕如,希望蹤跡杳無。

相信自己:每顆心的共振都唱和著那根鋼弦。接下神聖天命為你找到的空間,那是你同一代人構成的社會,那兒有各種事件的相互關聯。偉大之人的表率一向都是如此,他們像孩子一般,天真爛漫地對著所屬時代的過人天才表明心跡,傾訴著他們是如何相信絕對值得託付的一切就坐落在他們心中,實踐在他們的手中,他們的全副的生命都交由其統籌。如今長大成人的我們,必須要在至高的心靈中接受那同一款超絕的命運;我們已不再年幼無知,也不是在角落需要人照顧的傷患,更不是在革命陣前逃離職守的懦夫;我們是響導、是救贖者、是施恩之人,我們要遵循著全能之神的大業,朝著混沌與黑暗開拔。

在其篇章上,透過孩子、嬰兒,甚至是粗野蠻人的臉龐與舉措,自然是給了我們何等瑰麗的曉諭啊!哪些分裂與叛逆的心靈,那種因為我們的算計已經得出了與我們目的抗衡的力量與手段,而產生的內心猜忌,上面那三種人是沒有的。他們內含一副完整的心靈,外加尚未被征服的眼睛,而看著他們,內心動搖的反倒成了我們。嬰兒不會照著誰的規矩行事:而是所有都要按著嬰兒的規矩行事,所以說一個寶寶,就可以讓四五個大人陪他們玩得雞飛狗跳。同樣地,上帝也武裝了兒童、青少年與成年人以他們獨具的辛辣與魅力,並使其感覺令人羨慕,感覺優雅,也讓他們只要還能站得住腳的主張,都不會被遺忘。別只因為他們不敢在你我面前大放厥詞,就以為他們沒有力量。聽吶!隔壁房間的他們聲音可嘹亮清澈,可當仁不讓了。感覺是對著平輩,他們就能口若懸河。所以說不論天性羞怯或是大膽,他們終將摸索出如何讓我們這些老頭變得一文不值。

不愁吃穿的少爺所表現出的那種吊兒啷噹,那種跟個大老爺一樣不想去在行為或言談上拍人馬屁的氣質,正是人性中的健康態度。客廳裡的少年,就像買便宜票進到劇場,並在舞台前席地而坐的野觀眾;這樣的他會天不怕地不怕,口無遮攔地從角落看著跑馬燈一般的人事物經過,然後一一審酌他們的功過,用少年獨有那一針見血的風格宣判他們或好、或壞、或有趣、或傻氣、或能言善道或是個麻煩鬼。他絕不會因為牽涉到利益的後果而瞻前顧後;他會給出獨立而發自內心的判決。你必須要討好他:因為他不會討好你。相對於此,大人會被自我意識匡噹一聲,關進心牢裡。一旦他跋扈飛揚地做出什麼事或說出什麼話,他就會第一時間成為負罪之身,此後他就會成為千百人抱以同情或懷有恨意的眾矢之的,而千百人的觀感也將自此成為他的顧慮。這裡可沒有忘川[ Lethe,《失樂園》中的遺忘之河。]供人重新來過。啊,他多希望能拾回他的心無罣礙!誰可以藉此來閃避開所有的承諾,並就已經觀察過的目標,再一次從同樣中立、客觀、清廉、無懼的純真去評論,誰就可以常成不容誰小覷的一家之言。他將能對前仆後繼的時事發表意見,而那些被認為並無私心而是必須為之的評論,也會如飛鏢一般陷進人人的耳裡,讓人聞之生懼。

這些就是我們在獨處時會聽到的聲音,但這些聲音會隨著我們走入這世界而愈來愈來愈微弱,愈來愈不可聞。這個社會是一股無孔不入的合謀,而他們要對付的就是社會上每一份子的男子氣概。社會就像一家合股的企業,當中每一個股東都為了確保大家能領到麵包,而同意將麵包消費者的自由意志與人格養成給犧牲掉。由此最受推崇的美德成了從眾,自立變成了大逆不道。社會捧在手心的不再是現實與創新,而是虛名跟傳統。

誰想成為真正的人,誰就先不能去做個隨波逐流的順民[ 愛默生認為從眾與求穩是讓我們怯於自立的兩大阻礙。]。誰想收集永垂不朽的棕櫚,誰就必須不受制於良善的名義,而必須實事求是地去調查那良善的實情。惟一終究能保持住神聖的,只有你的無愧於心。赦免自己去當真正的自己,你就能獲得這個世界的認可。我猶記得年少時,身邊有一名用心良善的諍友總習於拿被教會當成寶的教義來纏著我領受,最後我被逼著不得不這麼回答他:如果我打算全然按著自己內心想法生活,那我拿這些傳統作何用呢?對此吾友回說:「但你內心的那些衝動有可能不來自頭上的天堂,而來自你腳下的地獄。」對此我回答說:「它們在我看來並非如此。但假設我真是惡魔的血脈,那我毋寧就活出內心的惡魔好了。」不合乎我本色的法則,於我而言沒有什麼神聖可言。好或壞只不過是隨隨便便就可以加諸於此或於彼的名稱[ 「沒有什麼好或壞,一切都是人的想法為之。」出自《哈姆雷特》第二幕第二景。];正確,只存在於構成我的秉性當中;錯誤,只會是因為與我的秉性相違。身而為人,我們必須要挺住各種反對而秉持住自己的立場,必須要視自己以外的一切都只是稍縱即逝的虛名。我引以為恥的是我們隨隨便便就跪在了徽章與名號的面前,也跪在了龐然大物的社團面前,或死氣沉沉的體制面前。每個衣冠楚楚,出口成章的仕紳,都影響我,左右我得太過份了。我理應要抬頭挺胸、氣宇軒昂地用各種方式說出禮數或許不夠周到的真相。難道說惡意與虛榮穿上了慈善的外衣,就可以暢行無阻了嗎?若有人咄咄逼人而獨排眾議地僭越了廢奴的偉大事業,然後帶著他來自巴貝多[ 巴貝多是大西洋上屬於小安地列斯群島中的一個島,其以黑人為主的人口原本多為奴隸,一八三三年才在英國通過《廢奴法案》後,停止了島上的奴隸制度。]的最新消息來向我示威,我豈能不告訴他:「去愛你襁褓中的嬰兒吧,去愛你的伐木工人吧:請你要和藹、要謙遜,要展現風度;但可千萬別用這種對待數千里外的黑人朋友,令人難以置信的溫柔,來粉飾你堅硬而不懷好意的野心。你在遠方的愛,就是在家鄉的恨。這麼不留情面的問候或許粗魯無禮,但實話實說總比虛情假意來得得體。你的善良必須帶點鋒芒,否則就是空話一場。仁心仁術在那裡嗚咽呻吟之際,你就必須搬出仇恨論出來提振士氣。每當天才召喚我,我就會避而不見自己的父母妻子與兄弟,我會在自家門楣上寫下那是:靈光乍現。最終我會希望那不只是靈光乍現,但我們總是不能把整天都耗在解釋之上。別期待我會說明自己為什麼想與人為伍,或是為什麼尋求孤獨。反之也別像當今許多體面的人一樣,跑來說我有義務拯救窮苦於水火。難道他們是我的窮人嗎?聽清楚了,你們這些愚蠢的慈善家,我那怕是一塊錢、十分錢、一分錢,都捨不得施捨給那些不歸我管也管不到我的傢伙。確實有一個階級的人與我氣味相投而相濡以沫;為他們我可以赴湯蹈火,只要他們有需求,我就算身陷囹圄也不為過;但我就是不想隨你搞那些五花八門,籠絡人心之慈善活動,不想隨你辦那些誤人子弟的大學教育,建那些如今東一座西一座,只為滿足虛榮的聚會所,或是給酒鬼幫把手;我還不想隨你搞那些疊床架屋的救濟會;雖然我也得汗顏地承認自己偶爾會失了原則地捐了錢,但那錢捐得絕對站不住理,而我也會慢慢拿出拒絕的勇氣。

美德在公眾的評估中,總是例外而非常態。人歸人,美德歸美德,它們是兩碼子事情。人去做所謂的好事,不論是見義勇為或樂善好施,基本無異於他們不想去參加日常的遊行而罰錢了事。他們如此交差了事,只是當成自己活在這世上的一種道歉或辯解,就像身體不方便或精神出問題的人得花大錢找住宿。他們的美德形同懺悔。比起辯解,我只想好好生活。我的生命是為了自己,而不是為了供人觀賞。比起光鮮亮麗而談不上穩定的日子,我寧可它沒那麼了不起但真切而平等。我希望活得健全而甜美,同時不用飢餓或放血。我希望你就你是個人這點提出直接的證據,我不想看到誰顧左右而言他地扯到人的行為。我心知做或不做那些被認為高風亮節的行為,於我本人並無差別。我無法苟同與生俱來的權利變成一種必須付出代價去交換的特權。我或許才疏學淺,但我的存在十分確切,為此我不需要間接證據去讓我或我的同伴獲得安慰。

我必須要做的,只有跟我有關的事情,而別人怎麼想與我無關。這條原則在現實與精神生活中都非常辛苦才能實踐,所以可以用來徹底鑑定偉大與卑微之間的區別。這條原則之所以會如此難以落實,就是因為你身邊總會有人覺得他們比你更知道你活在世上有什麼職責。在世間隨波逐流活著,不難;在孤獨的時候做自己,也不難,難而偉大的是有人能身處於人群裡,仍巧妙地把持住孤獨時的完美獨立。

我們之所以不該歸順於那些於你而言了無生氣的習俗,是因為那會分散你的力量。那會浪費你寶貴的時間,模糊了你個性的輪廓。你若去相挺一座名存實亡的教會、去貢獻心力給槁木死灰的讀經社團,隨著大型政黨投票去支持或反對政府,像個拙劣的管家把餐桌擺得一塌糊塗,那我實在很難在這眾多的視覺帷幕下看清你究竟是何許人也。而,當然,你正常的生活會耗費你極大的心力。但只要你好好從事你的工作,我就能認識你。做好你的工作,你就能充實自己。身而為人,你必須理解到這場名為順從的遊戲,就像在捉迷藏。若知道你的派系,我就能預期到你的論點。我聽過有牧師宣布他佈道的本文與題目,是關於他所屬教會中某種制度的合理性。而這麼一來,我還能期待他在佈道時說出任何一條新鮮自然的語句嗎?我難道想不到即使他無所不用其極地替這種制度說理,他下了台完全不會照著去履行嗎?我難道會不曉得他發了誓只看事情的其中一面,被准許的那一面,且不是站在人的觀點,而是站在教區牧師的立場去看?他就如同一名受人之託的律師,而法官擺出的態度是再空洞也沒有了的矯揉造作。嗯,多數人都用手絹綁起了一隻眼,玩起了這場捉迷藏,讓自己隸屬為了這些意見社群中的某一個。這種歸順並非讓他們只在特定細節上不老實,讓他們成為某些謊言的作者,而是讓他們滿嘴鬼話連篇。他們口吐的每一個真相,都談不上是真相。他們說二不是真的二,說四也不是真的四;所以他們說的每一個字,都在混淆我們的視聽,我們連要從哪裡糾正他們都沒有頭緒。在此同時,天性也沒慢點幫我們穿上所述黨派的囚衣。我們會開始戴上某種剪裁的臉蛋與身材,然後一點一滴地顯現出在聽話也沒有了的驢樣表情。那當中有一種格外讓人難堪的體驗,可沒少在歷史長流中對人施加毒手。我這指的是「那種拍人馬屁的蠢臉」,那是我們在話不投機的人群中,在我們不感興趣的話題中,硬是擠出來的笑容。我們臉上的肌肉無法自由作動,而是由一種低劣而僭越的意志強逼著扭動,結果就是我們臉孔的輪廓會愈來愈緊繃,內心說多難過就有多難過。

因為你不隨波逐流,世界便會對你拿出她的晚娘面孔,當成鞭來抽。由此人只好學著看臉色,包括大街上或朋友的廳堂,都可能有人斜眼瞪他。而若這種冷眼以對跟他一樣,是因為鄙視什麼或抗拒什麼,那他大可帶著愁容返家自省。惟眾人的臭臉,跟他們喜孜孜之時的臉一樣,其實都並沒有什麼深刻的緣由,而只不過是見風轉舵或受報紙評論的左右。只不過,這種群情激憤仍比議院或學院的不滿更能震懾於人。一名久經世事的強者若想承受上流階級的怒火,倒是不難,因為這些人的怒火只是花拳繡腿而且瞻前顧後,須知他們的膽子不大而且本身又弱。惟當這些娘兒們的怒火被加入了民粹的憤慨,當無知與貧民的情緒被撩撥起來,當藏於社會底層那些智識未開的粗野力量被激出了怒吼而齜牙咧嘴,那可就需要寬大的胸懷與宗教信仰拿出神的氣度,來將之大事化小小事化無。

除了順從以外,另外一種嚇得我們怯於自信的恐怖,便是我們總希望能夠自己能一路走來始終如一,那是一種對過往言行的尊敬,只因為旁人捨此便沒有其他的資料可以計算我們的行事軌跡,而讓他們失望我們有千百個不願意。

可你為什麼要一直頻頻回首呢?你為什麼要因為擔心自己跟之前在這個或那個地方公開說過的話稍有自相矛盾,就到處拖行著這具記憶的屍首呢?假設你真的自我矛盾了,那又如何?智慧有條準則,似乎就是記憶永遠不可靠,尤其不要信任純粹的記憶,而要把過往帶到現今的眾目睽睽下鑒定,然後永遠活在新的一天裡面。在抽象的形上學裡,你固然已經拒絕了賦予神一種人格,但當靈魂的虔誠舉措來臨,你還是可以把心靈跟生命託付給它們,即便它們竟然為上帝裹上了形體與色彩。就像約瑟把大衣拋在了淫婦的手裡[ 聖經創世紀第三十九章第十二節〔和合本〕「婦人就拉住他的衣裳說:『你與我同寢罷。』約瑟把衣裳丟在婦人手裏,跑到外邊去了。」],你也應該拋下理論,逃離理論。

愚蠢的始終如一,就像是心胸狹隘的惡靈,身邊圍繞著對追捧崇拜它們的小家子氣政客、哲學家與牧師。偉大的靈魂拿前後一致這玩意一點用都沒有。他還不如去關注牆上的陰影。今天想什麼,就大聲說出來,明天想什麼,就再一次大聲說出來,就算那違反了你今天所說也沒有關係。「啊,這樣你肯定會被誤解。」但被誤解了,真的就那麼糟糕嗎?畢達哥拉斯被誤解過,蘇格拉底被誤解過,耶穌,與馬丁路德與哥白尼,伽利略與牛頓,還有其他每一位純淨而有智慧的靈魂所寄居過的肉體,都曾經被誤解過。不被誤解,怎麼偉大。

| FindBook |

|

有 1 項符合

拉爾夫.沃爾多.愛默生的圖書 |

| 最新圖書評論 - | 目前有 4 則評論,查看更多評論 |

|

|

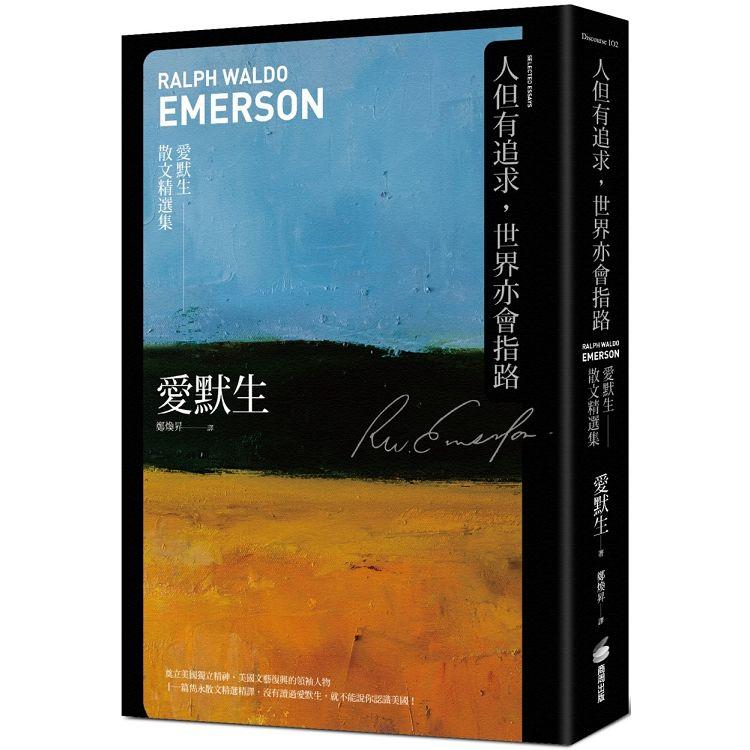

$ 210 ~ 360 | 人但有追求,世界亦會指路:愛默生散文精選集【金石堂、博客來熱銷】

作者:拉爾夫.沃爾多.愛默生 出版社:商周出版股份有限公司 出版日期:2021-06-05  4 則評論 4 則評論  共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

愛默生

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活

圖書名稱:人但有追求,世界亦會指路:愛默生散文精選集

十一篇雋永散文精選精譯,

沒有讀過愛默生,就不能說你認識美國!

「你的善良必須有點鋒芒,否則就是空話一場。

在一個時時想把你改造成另一個人的世界裡,做你自己就是最大的成就。」──愛默生

★ 美國第44任總統歐巴馬最愛之書,並在演說中多次引用愛默生〈論自立〉格言

★〈美國學者〉被譽為美國思想文化的「獨立宣言」

★〈論自然〉啟發梭羅創作《湖濱散記》

★ 繁體中文最完整選集,精選精譯

愛默生是美國最偉大的思想巨人之一,被稱為「美國文明之父」、「美國的孔子」,也是「美國文藝復興」的催生者。他以深刻的哲思、簡鍊優美的文字,確立了十九世紀美國朝氣蓬勃、自信昂揚的文化精神。

他的學說崇尚自我、自由與民主,鍾愛自然、靈性與詩歌,更融合了超越論與德國唯心主義,其影響力無遠弗屆,梭羅、惠特曼、尼采、德希達、拉岡、霍桑等人,都視他為精神導師。

愛默生的一生思想,幾乎都體現於他優美而氣勢磅礡的散文之中。他最著名的〈論自立〉展現美國獨立進取的開國精神,為歷屆總統所必讀;〈論自然〉融合了東方天人合一思想,充滿靈性與哲思;〈美國學人〉則被譽為美國思想文化的「獨立宣言」。篇篇文字深沉而雋永,為混亂時代中的心靈撫平焦躁,汲取智慧與力量。

【名家推崇】

我從未在讀某個人的書時覺得如此熟悉,好似回到了家中。

──尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

愛默生是美國的孔子。

──第十六任美國總統亞伯拉罕・林肯(Abraham Lincoln)

我為之沸騰……讀愛默生使我激昂不已。

──美國詩人惠特曼(Walt Whitman)

愛默生……自我創造,並且接納矛盾。這從一開始就存在美國的基因裡,我們來自五湖四海,包含許多群體。這一直是美國的許諾,也是為何有時美國會有許多爭吵。

──第四十四任美國總統巴拉克・歐巴馬(Barack Obama)

在美國的思想史和文學史上,愛默生無疑都是我們的中流砥柱。

──《影響的焦慮》(Anxiety of Impact)、《西方正典》(The Western Canon: The Books and School of the Ages)作者哈洛・卜倫(Harold Bloom)

愛默生的作品即使在今日看來,也仍舊沒有失去時效。他的作品不但是美國自由傳統的一部分,而且已經成為世界性的文化遺產,融入我們不自覺的思想背景中。

──張愛玲

愛默生的偉大來自他的人格。他身上流淌著甜美與光華,他對於道德感令人感佩的執著,則將他聯繫到東方的孔子與悉達多。

──美國評論家艾德溫‧惠普爾(E. P. Whipple)

作者簡介:

拉爾夫.沃爾多.愛默生Ralph Waldo Emerson

19世紀美國最重要的思想家、演說家、散文家和詩人,一生著述豐富,大多為散文。是確立美國文化精神的代表人物,有「美國的孔子」之稱。

一八〇三年五月二十五日,愛默生生於波士頓一個新英格蘭牧師世家,學童時期的他文靜沉潛,終日埋首書頁。十四歲時,他以稚齡進入哈佛大學,就讀時寫了一篇談蘇格拉底的小論文獲獎。大學同學對他最深刻的印象,是他心智之成熟過人,尤其靈性是他最突出的人格特徵。

愛默生的一生,基本上都獻給了演講與寫作。他的生活原則可以用這幾個詞來總結:卓然自立、文化、智識與道德的獨立、自然與人類的神性、勞動的必要性、崇高的理想性。他的文字歷久彌新,歷任美國總統無論黨派、背景,均會從其中尋找美國開國的精神與力量。尤其〈論自立〉更已成為美國總統發表演說時所引用的經典文章。

一八八二年四月二十七日。愛默生因肺炎溘然長逝。

愛默生歷年的主要作品

一八三六《論自然》

一八四一《散文集》(系列一)

一八四四《散文集》(系列二)

一八四七《詩集》

一八四九《雜文》

一八五○《人上之人》

一八五六《英國人的特質》

一八六○《生活之道》

一八七○《社會與孤獨》

一八八三《湯瑪斯‧卡萊爾與R‧W‧愛默生之書信集》

譯者簡介:

鄭煥昇

在文字中修行,在故事裡旅行的譯者。

賜教信箱:huansheng.cheng@gmail.com

章節試閱

論自立

「世事不假外尋。」[ 典出波西藹斯(Persius)之諷刺詩(Sat. I. 7)。]

人是照耀自己的明星;靈魂若能,

點化出一個誠實且完美無瑕之人,

則其亦能包攬全數的光芒、影響與命運;

於他將沒有什麼為時過早或時不我予。

我們的舉措或云我們的天使,抑良或窳,

是以悄然步履與我們結伴同行的命運投影。

──波蒙與弗萊徹開本的《誠實人的命運》結語[ Epilogue to Beaumont and Fletcher's Honest Man's Fortune.]

棄幼於群巖,

哺兒以狼乳;

凜冬同鷹狐,

力壯亦俊足。[ 出自愛默生的四行詩,標題為〈力量〉(Power...

「世事不假外尋。」[ 典出波西藹斯(Persius)之諷刺詩(Sat. I. 7)。]

人是照耀自己的明星;靈魂若能,

點化出一個誠實且完美無瑕之人,

則其亦能包攬全數的光芒、影響與命運;

於他將沒有什麼為時過早或時不我予。

我們的舉措或云我們的天使,抑良或窳,

是以悄然步履與我們結伴同行的命運投影。

──波蒙與弗萊徹開本的《誠實人的命運》結語[ Epilogue to Beaumont and Fletcher's Honest Man's Fortune.]

棄幼於群巖,

哺兒以狼乳;

凜冬同鷹狐,

力壯亦俊足。[ 出自愛默生的四行詩,標題為〈力量〉(Power...

顯示全部內容

目錄

1. 論自立SELF RELIANCE

2. 論自然ON NATURE

3. 美國學人THE AMERICAN SCHOLAR

4. 論補償COMPENSATION

5. 論禮物GIFTS

6. 論友誼FRIENDSHIP

7. 論愛情LOVE

8. 論精神法則SPIRITUAL LAWS

9. 論藝術ART

10. 論圓CIRCLES

11. 論莎士比亞,或詩人SHAKESPEARE; OR, THE POET

2. 論自然ON NATURE

3. 美國學人THE AMERICAN SCHOLAR

4. 論補償COMPENSATION

5. 論禮物GIFTS

6. 論友誼FRIENDSHIP

7. 論愛情LOVE

8. 論精神法則SPIRITUAL LAWS

9. 論藝術ART

10. 論圓CIRCLES

11. 論莎士比亞,或詩人SHAKESPEARE; OR, THE POET

圖書評論 - 評分:

| |||

| |||

| |||

|

|

拉爾夫·沃爾多·愛默生,生於波士頓,美國思想家、文學家。

拉爾夫·沃爾多·愛默生,生於波士頓,美國思想家、文學家。 2022/02/02

2022/02/02 2021/12/04

2021/12/04 2021/06/24

2021/06/24