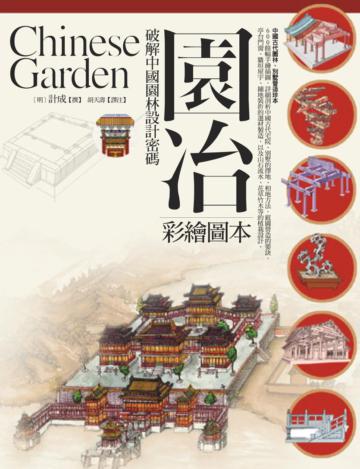

中國古代園林、別墅營造珍本

破解園林設計、風水造景密碼

以600餘幅手繪插圖,詳細剖析中國古代宅院、別墅的擇地、相地方法,庭園營造的要訣,亭台門窗、牆垣屋宇、

鋪地裝折的選材製造,以及山石流水、花草竹木等的植栽設計。

作者簡介:

計成(1582年-1642年)

生於明萬曆十年,祖籍蘇州吳江同里會川橋,崇禎十五年卒於江蘇潤洲(今鎮江)。字無否,號否道人,為明代造園

家,著有《園冶》三卷。他少年時即以繪畫聞名,詩作亦有名於當時,惜都失佚。其為人質樸耿直,所作詩畫恰如其

人。計成最推崇的畫家是五代的荊浩、關仝,最愛他們山水畫的意境。

胡天壽,四川大學中文系教授,主管古文字的教學與研究工作,對中國古代生活有獨特的認識與見解,曾出版有

《長物志》《天演論》《金融資本》《兵書經典集成》等。其語言風格清新雅致,古籍今譯秉持信、達、雅;外文中

譯,重準確、易懂、符合國人閱讀習慣。其作品涉獵面較廣,讀者群也較廣,從在學學生到花甲老人都有他的忠實讀者。

各界推薦

名人推薦:

凌德麟

國立台灣大學園藝暨景觀系名譽教授

曾任中華民國造園學會理事長、

中華民國戶外遊憩學會理事長、

中華民國景觀學會名譽理事長

侯錦雄

國立虎尾科技大學休閒遊憩系教授兼文理學院院長

中華民國戶外遊憩學會理事長

東海大學景觀學系教授

【推薦序】凌德麟

中國古代並無景觀造園行業,也沒有所謂專業之景觀設計師;庭園大多數由園主設計,再交給工匠執行。明朝之計成(1582年-1642年),不但為自家庭園設計,也為友人設計。並且整理庭園建築圖面一套,提供大家參考。由於不要設計費,不能以一般所謂景觀設計師看待,因此景觀界給計成一個封號:「世界上最早的造園設計家」,比法國凡爾塞宮庭園之設計者:安德列.勒洛特(Andre Le Notre, 1613 ~ 1700)更早。而他的著作「園冶」,被認為是世界上最早的景觀設計專著。

「園冶」完成於1635年,是一本理論與實務並重的典籍,包含三卷十章,用淺顯而簡潔的文言文寫成。由於計成原本是一位知名的山水畫家,受大自然之薰陶,又喜好遊歷風景名勝,所以本書理論部份深入地融合生態保護觀念,比西方人之生態觀念提早了兩百年以上。「借景」論述更為一絕,也是影響西方建築師或景觀師重視環境配合之起始。計成還是一位詩人,讀他的文章,優美而流暢,十分愉快!

計成有豐富的實務經驗,曾主持或協助設計之宅園有吳玄之吳園、汪士衡之寤園、鄭元勛之影園,以及阮大鋮之石巢園。他整理了修建各園所使用的部分設計圖,放入書中,使《園冶》圖文並茂。而鄭元勛後來為《園冶》一書作序(題詞),並創造了「造園」之用詞。

我1960年開始,在台大從事景觀造園方面之教學研究。五十年來,記憶中使用最早的中文參考文獻,就是計成之《園冶》。當年因台灣買不到此書,我們曾經依據在日本找到的資料,帶領學生描繪出所有的插圖,以刻鋼板之方式,印刷了一份講義。1982年,台灣明文書局出版了陳植所著之《園冶注釋》。接著,因印刷業勃興,《園冶》的中外各種版本陸續於台灣上市,超過十種以上,可見這本書是如何受到重視了!因原書文言簡潔,大部份介紹《園冶》之出版品,均限於翻譯及註解文字部份,以致讀者不易與實際狀況連結。

胡天壽教授雖非造園景觀專業,但他在古文字方面的造詣、和有關傳統生活藝術之體驗,使他成功地完成了《天演論》、《圖版長物志》、【兵書經典集成】、《園冶》等譯註作品。這些作品都具有他一貫的清析、淺顯之特色,使人欣賞。

我很高興華滋出版社以繁體字在台灣出版《園冶──破解中國園林設計密碼》。也很榮幸為胡天壽教授的大作寫序;這一版彩繪珍本,除了深入淺出之譯文註解外,比較與其他版本之主要的進步、就是增加了大陸知名庭園景觀案例的彩色圖片,補助了原著之精簡風味,使原著內容更加通俗。

德麟 2012、11、12 于燈下

附註:凌德麟,國立台灣大學園藝暨景觀系名譽教授

曾擔任:中華民國造園學會理事長、中華民國戶外遊憩學會理事長、中華民國景觀學會名譽理事長

【推薦序】侯錦雄

第一次閱讀《園冶》的手抄本是在大學時代,經彭昌祐老師的引介。一九七四年,逢甲大學建築系將此書印製出版。在那個資訊缺乏的年代裡,上凌德麟老師的造園史課程,《園冶》是必讀的經典,此書儼然成了造園景觀系學生觀想中國園林設計的典範。今天,華滋出版社重新印製《園冶──破解中國園林設計密碼》,將其難懂的古語文,加以註釋,使讀者更易於了解書中精意。有幸受邀寫序,介紹這古老傳統的園林景觀設計文化,添些自己的當代園林景觀觀點與淺見為之序文。

在《閒情偶寄.女牆》中,李漁(清)曾提到《園冶》。《園冶》一稿完成於明崇禎四年(1631年),是本園林專著,明代計成撰著,刻印於明崇禎七年(1634年)。三十年代時,中國營造學社創辦人朱啟鈐在日本搜羅到《園冶》抄本,在北京圖書館找到喜詠軒叢書(明代刻本《園冶》殘卷),並將此二種版本和日本東京內閣文庫所藏明代刻本對照、整理、注釋,斷句標點,於1932年由中國營造學社刊行《園冶注釋》。中國園林建築受到許多成熟藝術的影響,如詩詞、繪畫、工藝美術、建築等,並因此而發展完善。中國園林做為文化藝術的綜合表現,其美學最大特色是重視「意境論」:雖由人作,宛自天開;造園藝術又以自然山水為創作主題,園林以山水為勝。《園冶》所謂的:「造園無格,必須巧於因借,精在體宜」,反映了中國古代造園的精華成就,總结了造園思想與工法,是研究中國歷代園林景觀的重要著作。而華滋此版《園冶──破解中國園林設計密碼》書中的譯釋,充分表達了原著的精神。

《園冶》卷一中的〈興造論〉乃造園的設計準則,體現了造園的指導思想,是全書的總論;〈園說〉是造園的具體内容及細節,强調園林應順應自然、善用自然,而非征服自然,或違逆自然原則。園中人造物設施、設置,宜使人工美融入自然,呈現園林為大自然的一部分,體現「天人合一」的宇宙觀。計成「雖由人作,宛自天開」的士大夫審美觀,更正向地影響了建築、山水畫、工藝等各種藝術的形式,是人文精神覺醒,及藝術思想的突破。《園冶》集中表現了(人文)士大夫的審美觀,其具體表現,是對庸俗的反感,並寄情於詩情畫意中的「清、遠、幽、静、雅、野、虚、深」的追求。「涉門成趣,得景随形」,是追求隨緣的因地制宜,或强調與自然親近的意識,顯然是環境保護的理念,也是一種質樸素雅的自然觀,一種「生態治理」的理念,與西方當代的生態設計或景觀規劃的「生態素養」,有着認識論的相似,而最終在形式上的表現差異,呈現了東西方園林的各自特有風格。

《園冶》再現了中國明代文人的休閒觀,江南園林各種「休閒遊逛式」園林的發展時期,對應着與時代同步的休閒文化精神。試看譯述中所言:「清除了一塊邊隅荒地上的雜草,花費資財建造山水園林,在園中讀書撫琴。佳節吉日,扶杖驅車迎奉父母,在園林中輕歌曼舞。我效仿老萊子穿上「五色衣」,唱起《紫芝曲》,為父母敬酒賀壽,就這樣悠閒快樂地了此一生。」……誠然,園林是文人休閒活動的場所。他們在此,家庭合樂,親友聚會,充分地體現了「休閒體驗」的歷程,詮釋了中國傳統休閒文化的精華。透過園林設計手法的研究和運用《園冶》所倡導的精神、設計概念,有利於掌握人們的需求,應用在規劃風景名勝及各類型公園綠地的設計,可營造優美宜人的觀光、遊憩、度假和宜居環境,推動具精神文化與物質文明相融的寧適環境,對園林景觀事業的發展極具意義。

為文時,正巧是景觀人大結合,一起在自由廣場推動景觀立法與呼喚政府重視景觀專業與景觀產業的鍵結。希望本書的暢行,通俗的釋文,能讓更多人閱讀,更了解園林文化的博深,更愛護我們的園林。讓地球處處更美更好!

侯錦雄 2012. 11. 11

附註:侯錦雄,現任國立虎尾科技大學休閒遊憩系教授兼文理學院院長、中華民國戶外遊憩學會理事長、東海大學景觀學系教授

名人推薦:凌德麟

國立台灣大學園藝暨景觀系名譽教授

曾任中華民國造園學會理事長、

中華民國戶外遊憩學會理事長、

中華民國景觀學會名譽理事長

侯錦雄

國立虎尾科技大學休閒遊憩系教授兼文理學院院長

中華民國戶外遊憩學會理事長

東海大學景觀學系教授

【推薦序】凌德麟

中國古代並無景觀造園行業,也沒有所謂專業之景觀設計師;庭園大多數由園主設計,再交給工匠執行。明朝之計成(1582年-1642年),不但為自家庭園設計,也為友人設計。並且整理庭園建築圖面一套,提供大家參考。由於不要設計費,不能以一般所謂景觀設計師看...

章節試閱

卷一

本卷包含了興造論、園說以及相地、立基、屋宇、列架、裝折幾大部分。興造論,強調了「因、借、體、宜」原則的重要性;園說,乃全書的總論,闡述了園林用地、景物設計、審美情趣等造園理論;相地,則分別對六種不同的園基類型提出了具體的佈局設計要求;立基,論述了園林中房舍與景區基礎總體佈局的關係;屋宇,涵蓋了園林中所有的房舍建築形式;列架,描述了園林屋宇建築的屋樑構架形式,強調繪製平面結構圖的重要性;裝折,不僅包含了現代的「裝飾」含義,還包含了園林屋宇內外時空結構的佈局安排。

◆興造論

本節突出強調「因、借、體、宜」原則的重要性。「因」是指如何利用園內的條件加以改造加工;「借」則是指園內外景觀的聯繫。造園者只有巧妙地因勢佈局、隨機因借,才能做到得體合宜。

【原文】

世之興造,專主鳩匠〔1〕,獨不聞三分匠七分主人之諺乎?非主人也,能主之人也〔2〕。古公輸〔3〕巧,陸雲〔4〕精藝,其人豈執斧斤者哉?若匠惟雕鏤是巧,排架〔5〕是精,一梁一柱,定不可移,俗以「無竅之人」呼之,甚確也。故凡造作,必先相地立基〔6〕,然後定其間〔7〕進,量其廣狹,隨曲合方〔8〕,是在主者〔9〕能妙于得體合宜,未可拘率〔10〕。假如基地偏缺,鄰嵌何必欲求其齊?其屋架何必拘三五間,為進多少?半間一廣〔11〕,自然雅稱,斯所謂「主人之七分」也。第〔12〕園築之主,猶須什九〔13〕,而用匠什一,何也?園林巧於因借〔14〕,精在體宜,愈非匠作可為,亦非主人所能自主者;須求得人,當要節用。因者:隨基勢之高下,體形之端正,礙木刪椏〔15〕,泉流石注,互相借資;宜亭斯亭,宜榭斯榭〔16〕,不妨偏徑,頓置〔17〕婉轉,斯謂「精而合宜」者也。借者:園雖別內外,得景則無拘遠近,晴巒聳秀,紺宇〔18〕淩空;極目所至,俗則屏之,嘉則收之,不分町畽〔19〕,盡為煙景,斯所謂「巧而得體」者也。體宜因借,匪〔20〕得其人,兼之惜費,則前工並棄,即有後起之輸、雲,何傳於世?予亦恐浸〔21〕失其源,聊繪式於後,為好事者公〔22〕焉。

【譯文】

世間興造建築,都是以工匠為主,難道沒有聽說過「三分工匠七分主人」這句諺語嗎?這裏所說的「主人」並不是指園林主人,而是指主持工程建造施工的人。古時魯班有靈巧匠心,陸雲有精湛技藝,他們豈只是操持斧鋸做工的匠人?如果工匠只有精雕細刻才是技巧,按圖組裝建造構架就是精湛,一根屋樑一根柱子的定規都不可以更改,用「沒有心竅的人」的俗語稱呼他們,非常準確。所以凡是建築工程,必須先考察選擇地形位置以確立地基,然後確定建築的間數和進數,測量地形地基的寬窄,根據地形的曲直合理安排方整的庭院,這就在於工程的主持人能夠得體合宜地設計得恰到好處,不可墨守成規和過分草率。假如地基的地形不規整,可根據地形進行合理設計佈局,何必非要求其方正整齊呢?其屋架何必拘泥於三間或五間的定制,非要建造多少進呢?哪怕是半間單披頂房屋,只要自然高雅就行。這就是所說的「主持人的七分」之意。但園林建造的主持人,其作用還必須占到十分之九,而工匠的使用只占十分之一,這是為何呢?因為園林講求因地制宜、互相借助的巧妙,講求佈局得體、分寸合宜的精髓,這更非工匠的水準可以做到,也不是園林的主人自己所能夠決定的,必須依靠得當的主持人,掌管這個重要位置,才能起到事半功倍的作用。所謂「因」,就是說要依隨地勢的高低錯落、地形的端正方直,礙眼的樹木可剪掉一些枝椏,湧泉的流水則可引導它向石頭上流注,各處景點互相借助資襯;適合建亭台的地方就建造亭台,適合建樓榭的地方則建造樓榭,園林內的路徑不妨偏僻一些,設計得婉轉曲折。這就是所說的「精而合宜」的意思。所謂「借」,就是指園林雖然內外有別,但眼能得見的景色則不拘遠近。藍天下的山峰聳翠也好,青紅色的古刹淩空也好,凡是眼睛所能看到的地方,低俗的景物就要加以遮擋,優美的景物則要盡收眼中,不論田野農舍院壩,都變為煙雲濛濛的景色。這就是所說的「巧而得體」的意思。要做到得體合宜、因地制宜、互相借助的效果,如果沒有得當的工程主持人,加上捨不得費用的話,那麼必然前功盡棄,即使有像魯班、陸雲這樣的人,又如何流傳於後世?我也擔心園林建造藝術漸漸失傳,姑且把圖式繪製于後,向園林愛好者展示。

卷二

欄杆是園林建築中不可缺少的裝飾,本卷記載了作者歷經多年搜集積累的上百種欄杆樣式,以及一些樣式的製作方法,大都為江南園林中的圖案花樣。從明末直到清末的幾百年中,欄杆樣式基本沒能超出其範圍,可謂影響深遠。

【原文】

欄杆信畫而成,減便為雅。古之回文萬字〔1〕,一概屏去,少留涼床〔2〕佛座之用,園屋間一不可制也。予歷數年,存式百狀,有工而精,有減而文,依次序變幻,式之于左〔3〕,便為摘用。以筆管式〔4〕為始,近有將篆字制欄杆者,況理畫〔5〕不勻,意不聯絡。予斯式中,尚覺未盡,盡可粉飾。

【譯文】

欄杆的樣式可以信手繪製而成,以簡樸易制為雅。古時候的回文和“卍”形樣式,一律排除掉,只留少許給涼床和佛座做裝飾之用,園林房舍中一律不用。我歷經數年時間,保存積累了上百種樣式,其中有的工巧而精緻,有的簡樸而文雅。按照圖形的變幻次序,將各種樣式繪製於後,以便選用。以筆管式作為開始,近來有人用篆字形式製作成欄杆,不僅條理筆劃不勻稱,構思意象也沒有聯繫。我繪製的這些樣式中,還有感覺不夠完善的,選用時都可加以變化、修飾。

卷三

本卷由門窗、牆垣、鋪地、掇山、選石、借景六篇組成。門窗,描述了園林中不裝門扇、窗扇的門窗以及它的裝飾;牆垣,提出了「從雅遵時,令人欣賞」的原則;鋪地,介紹了廳堂、庭院、路徑、平地及坡地地面的裝飾鋪設;掇山和選石,論述了園林裏各類假山的建造要領及用石,以及與假山有關的水的形態處理;借景,既是對全書的總結,亦是該書的精粹之一。最後作者以自識為跋,是後人瞭解作者生平和著述本書的重要資料。

◆門窗

門窗應追求虛實的對比、韻律效果,其形狀、尺寸、比例、排列、色彩、造型等,對建築的整體效果有很大的影響。

【原文】

門窗磨空〔1〕,制式時裁〔2〕,不惟屋宇翻新,斯謂林園遵雅。工精雖專瓦作〔3〕,調度猶在得人,觸景生奇,含情多致,輕紗環碧,弱柳窺青〔4〕。偉石迎人,別有一壺天地〔5〕;修篁弄影〔6〕,疑來隔水笙簧〔7〕。佳境宜收,俗塵安到。切記雕鏤門空,應當磨琢窗垣;處處鄰虛〔8〕,方方側景〔9〕。非傳恐失,故式存餘。

【譯文】

園林中不裝門扇和窗扇的門窗要鑲嵌磨磚作為裝飾,這種裝飾形式時新考究,不單是為了給房屋增添新意,而且這也使園林更加雅致。做工的精巧雖然全在專業瓦匠的技藝,但其構思設計還是在於得當的主持人。觸景產生奇思妙想,頓含無窮雅致情趣。透過紗窗隱見碧翠千峰,穿過柳欞遠窺綠水青山。偉岸的奇石傲迎賓客,別有一番天地顯現眼前;修長的竹叢起舞弄影,疑聞笙簧曲調隔水傳來。美妙佳境應盡收於戶牖之內,凡塵俗氣怎能進入園林之中。切忌在門空上雕文鏤飾,窗垣應當精心琢磨;園林建築要處處留有空間餘地,才可面面通透形成美景佳境。我唯恐遺失而不能流傳,所以將門窗樣式繪製成圖保存起來。

◆牆垣

有實牆和漏明牆,用以分隔或透視景物。作者主張「因景擇宜,式樣雅致合時」,反對「雕琢花鳥仙禽」。

【原文】

凡園之圍牆,多於版築〔1〕,或于石砌,或編籬棘〔2〕。夫編籬斯勝花屏〔3〕,似多野致〔4〕,深得山林趣味。如內,花端、水次〔5〕、夾徑、環山之垣,或宜石宜磚,宜漏宜磨,各有所制。從雅遵時,令人欣賞,園林之佳境也。歷來牆垣,憑匠作雕琢花鳥仙獸,以為巧制,不第〔6〕林園之不佳,而宅堂用之何可也。雀巢可憎,積草如蘿,祛之不盡,扣〔7〕之則廢,無可奈何者。市俗村愚之所為也,高明而慎之。世人興造,因基之偏側〔8〕,任而造之。何不以牆取頭闊頭狹〔9〕,就屋之端正,斯匠主〔10〕之莫知也。

【譯文】

凡是園林的圍牆,多用泥土版築,或用石頭壘砌,或用荊棘編織成籬笆。荊棘編織的籬笆優於花木編織的屏風,似有更多的山野風情,深得山林的自然趣味。園林內,如在花間、水邊、夾路、環山處築砌牆垣,或適宜用石頭壘築或適宜用磚塊修砌,或適宜開設漏窗,或適宜鑲砌磨磚,各有不同的建造方式。但要求適時而雅致,令人欣賞,這才是園林的最佳境界。可是歷來砌牆築垣,任隨工匠雕刻些神仙奇花飛鳥走獸,以為這樣就是精巧的圍牆裝飾,對園林而言不但沒有美感,而且用於住宅廳堂也不可取。這是由於雕刻空隙處常招引叫聲可憎的鳥雀來築巢,又易滋生如枯藤朽蘿般的雜草滿牆垂掛,不僅無法清除乾淨,而且稍用力敲擊就很容易損毀雕牆,讓人無可奈何。這是市俗村夫的做法,高明的人則須謹慎對待。世上的人建造圍牆,因地基的偏缺不規整,任意建造而缺乏巧妙構思和處理手法。為什麼不能把牆建造得一頭高闊一頭低狹,以依就房屋端正規整的形式,這種巧妙的設計構思是普通的工匠和工程主持者所不懂得的。

◆鋪地

詳細論述了亂石路、鵝子地(卵石鋪地)、冰裂地以及各種磚鋪地的做法。

【原文】

大凡砌地鋪街,小異花園住宅。惟廳堂廣廈,中鋪一概磨磚,如路徑盤蹊,長砌多般亂石,中庭或宜疊勝〔1〕,近砌亦可回文。八角嵌方,選鵝子鋪成蜀錦〔2〕;層樓出步,就花梢琢擬秦台〔3〕。錦線瓦條,台全石版;吟花席地〔4〕,醉月鋪氈。廢瓦片也有行時,當湖石削鋪〔5〕,波紋洶湧〔6〕;破方磚可留大用,繞梅花〔7〕磨鬥,冰裂紛紜。路徑尋常,階除〔8〕脫俗。蓮生襪底,步出個中來;翠拾〔9〕林深,春從何處是。花環窄路偏宜石,堂回空庭須用磚。各式方圓,隨宜鋪砌,磨歸瓦作,雜用鉤兒〔10〕。

【譯文】

大凡鋪設路面和地面,園林與住宅略有不同。唯獨廣廈廳堂的地面,一律須採用水磨方磚鋪設;如果是曲折回環的園徑,因路線長而多半用亂石鋪設。園林中的庭院適合鋪設成疊勝的樣式,靠臺階的地方也可鋪設成回文圖案。在嵌砌成的八角形圖框中,可以選用鵝卵石填鋪成蜀錦圖案;在樓層前出一步的地面上,可臨花木枝頭構築為台。在花叢中席地吟詩,錦線瓦條仄砌如簟;在月光下鋪氈飲酒,臺面石板恍若鋪氈。廢棄的瓦片也有派上用場之時,在立有湖石的地面立砌,鋪設成洶湧的波浪圖案;破碎的方磚也可留作大用,在栽有梅花的庭院中拼合,鑲砌成紛紜的冰裂圖紋。路徑鋪設雖然是很尋常的工程,但應使庭院地面的裝飾脫俗。足下宛如蓮花綻開,腳步好似花叢中來;林間深處拾翠,滿庭處處皆春。環繞花間的小路曲徑最適合用石塊鑲砌,廳堂四周的庭院空地必須用方磚鋪設。各種方圓的圖案樣式,要依隨不同的環境鋪砌,鋪砌磨磚是泥瓦工的工作,輔助雜活則需要力工來做。

卷一

本卷包含了興造論、園說以及相地、立基、屋宇、列架、裝折幾大部分。興造論,強調了「因、借、體、宜」原則的重要性;園說,乃全書的總論,闡述了園林用地、景物設計、審美情趣等造園理論;相地,則分別對六種不同的園基類型提出了具體的佈局設計要求;立基,論述了園林中房舍與景區基礎總體佈局的關係;屋宇,涵蓋了園林中所有的房舍建築形式;列架,描述了園林屋宇建築的屋樑構架形式,強調繪製平面結構圖的重要性;裝折,不僅包含了現代的「裝飾」含義,還包含了園林屋宇內外時空結構的佈局安排。

◆興造論

本節突出強調「因、...

作者序

巧於因借,精在體宜(代序)

計成,字無否,號否道人,江蘇蘇州吳江縣人,生於明萬曆七年(1579年),卒年不詳。為明末著名造園家。計成根據其豐富的實踐經驗,整理了修建吳氏園和汪氏園的部分圖紙,於崇禎七年(1634年)寫成了中國最早、最系統的造園著作——《園冶》,這也是世界造園學上最早的名著。計成還是一位詩人,時人評價他的詩如「秋蘭吐芳,意瑩調逸」。遺憾的是其詩作已散佚,今人難以窺其風貌。

《園冶》共三卷,其中包括「興造論」與「園說」兩部分,前者為總論,後者論述造園及相關步驟。「園說」之後又分相地、立基、屋宇、裝折、門窗、牆垣、鋪地、掇山、選石、借景等十個部分。

卷一包括興造論、園說以及相地、立基、屋宇、裝折等部分,可以看做是本書的總綱。卷二描述裝折的重要部分——欄杆。卷三由門窗、牆垣、鋪地、掇山、選石、借景六篇組成,最後的借景篇為全書的總結。作者認為借景乃「林園之最要者也。如遠借、鄰借、仰借、俯借、應時而借。然物情所逗,目寄心期,似意在筆先,庶幾描寫不盡哉。」這段話可以看做是本書的點睛之筆。

《園冶》一書的精髓,可歸納為「雖由人作,宛自天開」,「巧於因借,精在體宜」兩句話。「雖由人作,宛自天開」是說造園要達到的意境和藝術效果。明代中後期,士人普遍追求閒情逸致的所謂「幽人」情懷。在園林設計中體現出「幽、雅、閑」的意境,營造出一種「天然之趣」,是當時園林設計者的最高追求。為了達到這一目標,作者對建築、山水、花木進行了精妙的藝術剪裁,以詩詞意境為據,以山水畫為圖,創造出一幅雖經人工創造,但又不露斧鑿痕跡的自然圖卷。如疊山,作者認為「最忌居中,更宜散漫」。談造亭,作者認為亭子建造在什麼地方,如何建造,要依周圍的環境來決定,使之與周圍的景色相協調。再如樓閣,作者認為必須建在廳堂之後,可「立半山半水之間」,「下望上是樓,山半擬為平屋,更上一層,可窮千里目也」。這些觀點,無疑都是精彩之論。

「巧於因借,精在體宜」是《園冶》一書中最為精闢的論斷,也是我國傳統的造園原則和手段。「因」是講園內,即如何利用園址的條件加以改造加工。《園冶》說:「因者,隨基勢之高下,體形之端正,礙木刪椏,泉流石柱,互相借資;宜亭斯亭,宜榭斯榭,小妨偏徑,頓置婉轉,斯謂『精而合宜』者也。」而「借」則是指園內外的聯繫。《園冶》特別強調「借景為園林之最者」。「借者,園雖別內外,得景則無拘遠近,」它的原則是「極目所至,俗則屏之,嘉則收之,」方法是佈置適當的眺望點,視線得以越出園垣,園之景盡收眼底。如遇晴山聳翠的秀麗景色、古寺淩空的勝景、綠油油的田野之趣,都可通過借景的手法收入園中,為我所用。這樣,造園者巧妙地因勢佈局,隨機因借,就能做到得體合宜了。

南宋之後,中國經濟文化重心開始南移,江浙一帶人物薈萃,大量息政退思、獨善其身的士大夫致仕在蘇州、無錫、揚州等地廣造園林,以清賞自適的生活為樂。到明代中晚期,社會經濟日見昌盛,國庫漸漸豐盈,士人中享樂主義風行,造園藝術更是勃勃興起。因此,江南園林藝術得到長足發展。

江南園林寄寓著造園者的文化意趣與人生追求,「三分匠,七分主人」體現了造園者整體把握能力的重要性。《論語》中孔子稱「仁者樂山,知者樂水」,中國文化中的山水情懷體現在當時的各個領域,尤其在平面的繪畫和立體的園林兩大領域更見其趣。明代造園思想中,將莊子的「天地與我並生,萬物與我為一」的觀點融進佛家的「芥子納須彌」中,成為「人即宇宙,宇宙即人」的精神建構。《園冶》在哲學內涵上體現了「天人合一」的宇宙觀。所謂「雖由人作,宛自天開」,本質上反映了一種哲學思想。「天開」是標準,是「本源」,而「人作」必須符合「天開」的標準。在造園中,要求順應自然脈理,按照自然山水景物的生存機理和形態特徵去構築景觀,而「不煩人事之工」,以達到自然天成的境界。將人的內在「心」與人工建造的園林和自然三者融通,這正是「天人合一」理念在造園中的體現。

《園冶》是我國古典造園思想的集大成者,作者在書中提出的理想園林範式表現了明代士人的生活理想,即「足矣樂閑,悠然護宅」,「尋閑是福,知享即仙」。作者極重形式美,創造出了悅目、悅耳、悅心的一幅幅美麗的山水圖卷,每一個具體物象都具備了蘊涵情感、意緒、思想的「賞心」功能,達到了園林美感的最高層面。

除了遵循自然天成的境界外,《園冶》在造園藝術上亦追求靈動灑脫之氣、曲折委婉之美、空靈遠逸之景,使園林在整體上達到精美而不顯雕琢,清新素雅而不崇貴麗矯飾,簡約守拙而不豪華繁瑣,含蓄幽深而不一覽無餘,遠逸超脫而不拘泥於淺薄俗套的極高境界。

《園冶》,原名擬為《園牧》,有經營構制之意,當時計成友人曹元甫建議改為《園冶》,「冶」原為鑄造熔冶,引申為精心營造。曹元甫是阮大鋮的同年友人,後來計成與阮大鋮往來,大約與曹元甫有關。阮大鋮在《冶敘》中有「吾友姑孰曹元甫也」的介紹,姑孰為安徽當塗,因臨姑孰溪而得名,在明代為太平府治所,曹元甫也算是與阮大鋮同鄉。阮大鋮曾幫助計成刻印《園冶》並為之作序,然而,「大鋮名掛逆案,明亡,又乞降滿清,向為士林所不齒」(見陳植《園冶注釋序》)。由於這一原因,竟使《園冶》長期遭受冷遇。

大約在乾隆時期,本書即有翻刻、傳抄本,並曾改名《奪天工》。因受到日本造園界大力推崇,本書方才引起中國學術界重視。民國以後,研究《園冶》的學者增多,出現了不少譯注本,其存世《園冶》版本演變如下:

1.明崇禎八年(1635年),阮大鋮刻本。此本現存日本內閣文庫。北京國家圖書館存有殘本。全書三卷,一冊,每半頁十三行,每行二十五字,白口四周單邊,無魚尾。版心上鐫書名,中鐫卷次,下鐫頁碼。前列阮大鋮序、鄭元勳《園冶題詞》、計成自序。阮序後題「皖城劉炤刻」,卷末鈐「安慶阮衙藏版」。

2.日本寬政七年(1795年,清乾隆六十年),前隆盛堂翻刻《木經全書》本(簡稱「隆本」)。1971年日本渡邊書店影印橋川時雄藏本。

3.日本寬政七年(1795年),抄錄華日堂翻刻《名園巧奪天工》本。

4.民國二十年(1931年),陶湘石印本,收入《喜詠軒叢書》。此本卷一、卷二據明崇禎刻本影印,卷三據抄本重印。一冊,行格同明崇禎八年刻本,內封題「涉園陶氏依崇禎本重印/辛未三月書潛題」。

5.民國二十一年(1932年),營造學社鉛印本(簡稱「營造本」)。此本三卷,一冊,每半頁十行,每行二十三字,黑口四周單邊,單黑魚尾。版心中鐫書名卷次,下鐫「營造學社」。前列朱啟鈐《重刊園冶序》、闞鐸《園冶識語》、阮大鋮《冶序》、計成自序、鄭元勳《題詞》。牌記為「共和壬申(1932年)中國營造學社依明崇禎甲戌安慶阮氏刻本重校印」。

6.民國二十二年(1933年),大連右文閣鉛印本。

《園冶》是一部在世界園林史上有重要影響的著作。作者在書中除了闡述對園林藝術的精闢獨到的見解外,並附有園林建築插圖235幅。在行文上,《園冶》採用以「駢四驪六」為特徵的駢體文,語言精當華美,在文學史上亦有一定地位。

己丑年二月 無逸齋主人 于十米居

巧於因借,精在體宜(代序)

計成,字無否,號否道人,江蘇蘇州吳江縣人,生於明萬曆七年(1579年),卒年不詳。為明末著名造園家。計成根據其豐富的實踐經驗,整理了修建吳氏園和汪氏園的部分圖紙,於崇禎七年(1634年)寫成了中國最早、最系統的造園著作——《園冶》,這也是世界造園學上最早的名著。計成還是一位詩人,時人評價他的詩如「秋蘭吐芳,意瑩調逸」。遺憾的是其詩作已散佚,今人難以窺其風貌。

《園冶》共三卷,其中包括「興造論」與「園說」兩部分,前者為總論,後者論述造園及相關步驟。「園說」之後又分相地、立基、屋...

目錄

巧於因借,精在體宜(代序)

冶敘

題詞

自序

卷一

◆興造論

強調「因、借、體、宜」的興造原則。「因」是指如何依據園內條件改造加工,「借」是指園內外景觀的相互借用。

‧古籍名家論園林興造

‧頤和園/四大名園剖析

‧留園/四大名園剖析

‧拙政園‧中園/四大名園剖析

‧承德避暑山莊/四大名園剖析

◆園說

「雖由人作,宛自天開」是中國園林建造的致境。

◆相地

詳述園地的勘察選擇。包括環境和自然條件的評價,地形、地勢和造景構圖關係的設想,內容和意境的規劃性考慮等。

◎山林地/城市地/村莊地/郊野地/傍宅地/江湖地

‧方壺勝境的風水圖

‧古代常用相地風水道具

‧民俗中的建房禁忌

◆立基

論述園林的總平面佈置,涉及廳堂、房廊、書房、亭榭、樓閣、門樓與假山等在總平面設計中的考慮程式、建築物平面要求、適宜的位置和因地制宜的變化等。

◎廳堂基/樓閣基/門樓基/書房基/亭榭基/房廊基/假山基

‧網師園

‧民間常見大門式樣圖

◆屋宇

從四個方面論述園林建造之道。一是總論;二是各類園林建築物的名稱和釋義;三是樑架結構及其變化;四是園林建築物的平面圖。

◎門樓/堂/齋/室/房/館/樓/台/閣/亭/榭/軒/卷/廣/廊

‧古代園林中常見屋頂式樣

◆列架

描述園林屋宇建築的屋樑構架形式,以及園林屋宇平面結構圖的繪製。

◎五架樑/七架樑/九架樑/草架/重椽/磨角/地圖/列架式/地圖式

◆裝折

論述園林建築的裝修問題,並提出了「如端方中須尋曲折,到曲折處還定端方,相間得宜,錯綜為妙」的理論。

◎屏門/仰塵/戶槅/風窗/風窗‧裝折圖式/風窗‧槅欞式

卷二

◆欄杆

記載作者歷經多年搜集的上百種欄杆樣式,及其製作方法。

◎欄杆圖式

卷三

◆門窗

門窗應追求的虛實對比、韻律效果,其形狀、尺寸、比例、排列、色彩、造型等,對建築的整體效果有很大的影響。

◎門窗空圖式

◆牆垣

有實牆和漏明牆,用以分隔或透視景物。作者主張「因景擇宜,式樣雅致合時」,反對「雕琢花鳥仙禽」。

◎白粉牆/磨磚牆/漏磚牆/亂石牆/漏明牆圖式

‧牆垣砌法

‧造園樹木

◆鋪地

詳細論述了亂石路、鵝子地(卵石鋪地)、冰裂地以及各種磚鋪地的做法。

◎亂石路/鵝子地/冰裂地/諸磚地/磚鋪地圖式

‧造園花草

◆掇山

詳盡介紹假山的施工方法和要點,提出了造假山必須深入研究真山水的特徵,即所謂「有真為假」方能「做假成真」。

◎園山/廳山/樓山/閣山/書房山/池山/內室山/峭壁山/山石池/金魚缸/峰/巒/岩/洞/澗/曲水/瀑布

‧掇山過程

‧造園理水

◆選石

假山石材的選用,作者破除了當時對「花石」(太湖石)的迷信,擴大了假山用材範圍,節省了假山造價。

◎太湖石/昆山石/宜興石/龍潭石/青龍山石/靈璧石/峴山石/宣石/湖口石/英石/散兵石/黃石/舊石/錦川石/花石綱/六合石子/園圃假山

‧宣和六十五石

◆ 借景

中國園林最為可貴的美學財富。作者把借景從構圖上的借景擴大到意境上的借景。從空間上看,有遠借、鄰借、仰借、俯借;從時間上看,有「應時而借」;更為重要的是,從審美情趣上看,已達到「物情所逗,目寄心期」,「觸情俱是」的程度。

自識

此為作者給全書所寫的跋,這是後人了解作者生平和為何寫作本書的重要資料。

古代園林建築名詞 索引

巧於因借,精在體宜(代序)

計成,字無否,號否道人,江蘇蘇州吳江縣人,生於明萬曆七年(1579年),卒年不詳。為明末著名造園家。計成根據其豐富的實踐經驗,整理了修建吳氏園和汪氏園的部分圖紙,於崇禎七年(1634年)寫成了中國最早、最系統的造園著作——《園冶》,這也是世界造園學上最早的名著。計成還是一位詩人,時人評價他的詩如「秋蘭吐芳,意瑩調逸」。遺憾的是其詩作已散佚,今人難以窺其風貌。

《園冶》共三卷,其中包括「興造論」與「園說」兩部分,前者為總論,後者論述造園及相關步驟。「園說」之後又分相地、立基、屋宇、裝折、門窗、牆垣、鋪地、掇山、選石、借景等十個部分。

卷一包括興造論、園說以及相地、立基、屋宇、裝折等部分,可以看做是本書的總綱。卷二描述裝折的重要部分——欄杆。卷三由門窗、牆垣、鋪地、掇山、選石、借景六篇組成,最後的借景篇為全書的總結。作者認為借景乃「林園之最要者也。如遠借、鄰借、仰借、俯借、應時而借。然物情所逗,目寄心期,似意在筆先,庶幾描寫不盡哉。」這段話可以看做是本書的點睛之筆。

《園冶》一書的精髓,可歸納為「雖由人作,宛自天開」,「巧於因借,精在體宜」兩句話。「雖由人作,宛自天開」是說造園要達到的意境和藝術效果。明代中後期,士人普遍追求閒情逸致的所謂「幽人」情懷。在園林設計中體現出「幽、雅、閑」的意境,營造出一種「天然之趣」,是當時園林設計者的最高追求。為了達到這一目標,作者對建築、山水、花木進行了精妙的藝術剪裁,以詩詞意境為據,以山水畫為圖,創造出一幅雖經人工創造,但又不露斧鑿痕跡的自然圖卷。如疊山,作者認為「最忌居中,更宜散漫」。談造亭,作者認為亭子建造在什麼地方,如何建造,要依周圍的環境來決定,使之與周圍的景色相協調。再如樓閣,作者認為必須建在廳堂之後,可「立半山半水之間」,「下望上是樓,山半擬為平屋,更上一層,可窮千里目也」。這些觀點,無疑都是精彩之論。

「巧於因借,精在體宜」是《園冶》一書中最為精闢的論斷,也是我國傳統的造園原則和手段。「因」是講園內,即如何利用園址的條件加以改造加工。《園冶》說:「因者,隨基勢之高下,體形之端正,礙木刪椏,泉流石柱,互相借資;宜亭斯亭,宜榭斯榭,小妨偏徑,頓置婉轉,斯謂『精而合宜』者也。」而「借」則是指園內外的聯繫。《園冶》特別強調「借景為園林之最者」。「借者,園雖別內外,得景則無拘遠近,」它的原則是「極目所至,俗則屏之,嘉則收之,」方法是佈置適當的眺望點,視線得以越出園垣,園之景盡收眼底。如遇晴山聳翠的秀麗景色、古寺淩空的勝景、綠油油的田野之趣,都可通過借景的手法收入園中,為我所用。這樣,造園者巧妙地因勢佈局,隨機因借,就能做到得體合宜了。

南宋之後,中國經濟文化重心開始南移,江浙一帶人物薈萃,大量息政退思、獨善其身的士大夫致仕在蘇州、無錫、揚州等地廣造園林,以清賞自適的生活為樂。到明代中晚期,社會經濟日見昌盛,國庫漸漸豐盈,士人中享樂主義風行,造園藝術更是勃勃興起。因此,江南園林藝術得到長足發展。

江南園林寄寓著造園者的文化意趣與人生追求,「三分匠,七分主人」體現了造園者整體把握能力的重要性。《論語》中孔子稱「仁者樂山,知者樂水」,中國文化中的山水情懷體現在當時的各個領域,尤其在平面的繪畫和立體的園林兩大領域更見其趣。明代造園思想中,將莊子的「天地與我並生,萬物與我為一」的觀點融進佛家的「芥子納須彌」中,成為「人即宇宙,宇宙即人」的精神建構。《園冶》在哲學內涵上體現了「天人合一」的宇宙觀。所謂「雖由人作,宛自天開」,本質上反映了一種哲學思想。「天開」是標準,是「本源」,而「人作」必須符合「天開」的標準。在造園中,要求順應自然脈理,按照自然山水景物的生存機理和形態特徵去構築景觀,而「不煩人事之工」,以達到自然天成的境界。將人的內在「心」與人工建造的園林和自然三者融通,這正是「天人合一」理念在造園中的體現。

《園冶》是我國古典造園思想的集大成者,作者在書中提出的理想園林範式表現了明代士人的生活理想,即「足矣樂閑,悠然護宅」,「尋閑是福,知享即仙」。作者極重形式美,創造出了悅目、悅耳、悅心的一幅幅美麗的山水圖卷,每一個具體物象都具備了蘊涵情感、意緒、思想的「賞心」功能,達到了園林美感的最高層面。

除了遵循自然天成的境界外,《園冶》在造園藝術上亦追求靈動灑脫之氣、曲折委婉之美、空靈遠逸之景,使園林在整體上達到精美而不顯雕琢,清新素雅而不崇貴麗矯飾,簡約守拙而不豪華繁瑣,含蓄幽深而不一覽無餘,遠逸超脫而不拘泥於淺薄俗套的極高境界。

《園冶》,原名擬為《園牧》,有經營構制之意,當時計成友人曹元甫建議改為《園冶》,「冶」原為鑄造熔冶,引申為精心營造。曹元甫是阮大鋮的同年友人,後來計成與阮大鋮往來,大約與曹元甫有關。阮大鋮在《冶敘》中有「吾友姑孰曹元甫也」的介紹,姑孰為安徽當塗,因臨姑孰溪而得名,在明代為太平府治所,曹元甫也算是與阮大鋮同鄉。阮大鋮曾幫助計成刻印《園冶》並為之作序,然而,「大鋮名掛逆案,明亡,又乞降滿清,向為士林所不齒」(見陳植《園冶注釋序》)。由於這一原因,竟使《園冶》長期遭受冷遇。

大約在乾隆時期,本書即有翻刻、傳抄本,並曾改名《奪天工》。因受到日本造園界大力推崇,本書方才引起中國學術界重視。民國以後,研究《園冶》的學者增多,出現了不少譯注本,其存世《園冶》版本演變如下:

1.明崇禎八年(1635年),阮大鋮刻本。此本現存日本內閣文庫。北京國家圖書館存有殘本。全書三卷,一冊,每半頁十三行,每行二十五字,白口四周單邊,無魚尾。版心上鐫書名,中鐫卷次,下鐫頁碼。前列阮大鋮序、鄭元勳《園冶題詞》、計成自序。阮序後題「皖城劉炤刻」,卷末鈐「安慶阮衙藏版」。

2.日本寬政七年(1795年,清乾隆六十年),前隆盛堂翻刻《木經全書》本(簡稱「隆本」)。1971年日本渡邊書店影印橋川時雄藏本。

3.日本寬政七年(1795年),抄錄華日堂翻刻《名園巧奪天工》本。

4.民國二十年(1931年),陶湘石印本,收入《喜詠軒叢書》。此本卷一、卷二據明崇禎刻本影印,卷三據抄本重印。一冊,行格同明崇禎八年刻本,內封題「涉園陶氏依崇禎本重印/辛未三月書潛題」。

5.民國二十一年(1932年),營造學社鉛印本(簡稱「營造本」)。此本三卷,一冊,每半頁十行,每行二十三字,黑口四周單邊,單黑魚尾。版心中鐫書名卷次,下鐫「營造學社」。前列朱啟鈐《重刊園冶序》、闞鐸《園冶識語》、阮大鋮《冶序》、計成自序、鄭元勳《題詞》。牌記為「共和壬申(1932年)中國營造學社依明崇禎甲戌安慶阮氏刻本重校印」。

6.民國二十二年(1933年),大連右文閣鉛印本。

《園冶》是一部在世界園林史上有重要影響的著作。作者在書中除了闡述對園林藝術的精闢獨到的見解外,並附有園林建築插圖235幅。在行文上,《園冶》採用以「駢四驪六」為特徵的駢體文,語言精當華美,在文學史上亦有一定地位。

己丑年二月 無逸齋主人 于十米居

巧於因借,精在體宜(代序)

冶敘

題詞

自序

卷一

◆興造論

強調「因、借、體、宜」的興造原則。「因」是指如何依據園內條件改造加工,「借」是指園內外景觀的相互借用。

‧古籍名家論園林興造

‧頤和園/四大名園剖析

‧留園/四大名園剖析

‧拙政園‧中園/四大名園剖析

‧承德避暑山莊/四大名園剖析

◆園說

「雖由人作,宛自天開」是中國園林建造的致境。

◆相地

詳述園地的勘察選擇。包括環境和自然條件的評價,地形、地勢和造景構圖關係的設想,內容和意境的規劃性考慮等。

◎山林地/城市地/村莊地/郊野地/傍宅...

共

共