序:書寫鏡行事,記憶進行式

序曲:雨聲漸遠後,銃聲的迴響猶在

Ch.1 煙絲

001 臺北

033 新竹

053 宜蘭

Ch.2 銃聲

073 臺中

095 【走訪再推薦】水湳機場(空軍第三飛機製造廠)

099 南投

109 【走訪再推薦】竹山

Ch.3 水勢

117 基隆

137 【走訪再推薦】社寮島

143 嘉義

166 【走訪再推薦】達邦部落

167 臺南

184 【走訪再推薦】新營圓環

189 高雄

211 【走訪再推薦】臺灣基督長老教會──岡山教會

Ch.4 雨幕

215 花蓮

235 澎湖

253 尾章:記憶鏡行事

參考資料

紀念章

| FindBook |

|

有 1 項符合

曾元濃的圖書 |

|

$ 280 ~ 380 | 記憶鏡行事:走讀二二八事件遺址【金石堂、博客來熱銷】

作者:李文成,吳易珊,何昱泓,林于玄,林京右,邱映寰,張哲翰,陳冠宏,許蕙玟,曾元濃,雷鎧亦,蔡伊盈,謝宜安 出版社:財團法人二二八事件紀念基金會 出版日期:2025-03-27  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

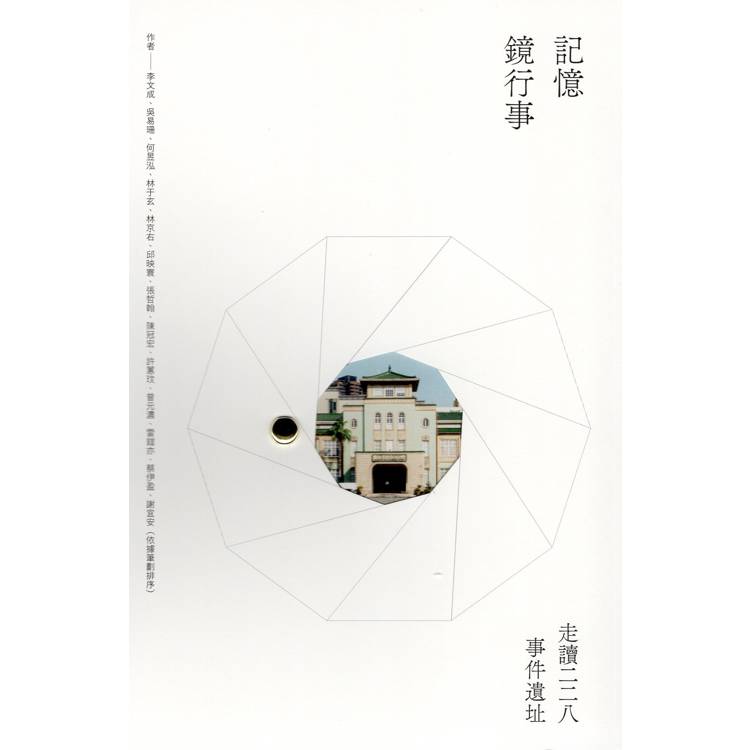

圖書名稱:記憶鏡行事:走讀二二八事件遺址

喀擦!相機的快門收合,開啟,攫取了二二八事件遺址的景色,會是一輛腳踏車不經意地經過遺址建築旁,抑或能夠回到那個時代?當我們靠近這些遺址時,我們會看見什麼,感受到什麼?又是否還能發現任何二二八事件的隻字片語呢?

抱持這樣的嘗試與信念,本書在涵蓋全臺北中南東與離島的篇章中,讓在各地出生,成長,生活的作者之眼,以及知道「每天經過的地方,也曾是二二八的發生地」後所添上的歷史濾鏡,帶著讀者慢慢將處處遺址以當代人的腳步串起,並在跨越古今時空的影像裡相融後,將各篇之間串連,拼出事件當年的樣貌。

從臺北的私菸查緝走火下,抗爭在廣播和人群流動下蔓延全臺,演變成各地的槍聲,再隨著國軍的登陸「三月作大水」,最後在清鄉中,褪成籠罩整座島的綿延陰雨──本書的章節便藉由如此借喻來重述事件發展,勾勒出二二八事件中時序與地域的擴散。重新走訪二二八事件遺址不單是在追憶歷史,更是希望與過去的創傷對話──建築或許已被時間的洪流模糊,甚至被都市的快速發展掩蓋,但每一處仍然承載著無數未曾平復的記憶與傷痕。在本書作者群的尋訪下,只願當代的臺灣人還來得及回望自身與土地故事的連結,理解歷史傷痕對今日社會的深遠影響,才能讓那些似乎遠去的過往再度浮現,提醒我們:只有正視歷史,才能走向真正的和解。

目錄

序:書寫鏡行事,記憶進行式

序曲:雨聲漸遠後,銃聲的迴響猶在

Ch.1 煙絲

001 臺北

033 新竹

053 宜蘭

Ch.2 銃聲

073 臺中

095 【走訪再推薦】水湳機場(空軍第三飛機製造廠)

099 南投

109 【走訪再推薦】竹山

Ch.3 水勢

117 基隆

137 【走訪再推薦】社寮島

143 嘉義

166 【走訪再推薦】達邦部落

167 臺南

184 【走訪再推薦】新營圓環

189 高雄

211 【走訪再推薦】臺灣基督長老教會──岡山教會

Ch.4 雨幕

215 花蓮

235 澎湖

253 尾章:記憶鏡行事

參考資料

紀念章

序曲:雨聲漸遠後,銃聲的迴響猶在

Ch.1 煙絲

001 臺北

033 新竹

053 宜蘭

Ch.2 銃聲

073 臺中

095 【走訪再推薦】水湳機場(空軍第三飛機製造廠)

099 南投

109 【走訪再推薦】竹山

Ch.3 水勢

117 基隆

137 【走訪再推薦】社寮島

143 嘉義

166 【走訪再推薦】達邦部落

167 臺南

184 【走訪再推薦】新營圓環

189 高雄

211 【走訪再推薦】臺灣基督長老教會──岡山教會

Ch.4 雨幕

215 花蓮

235 澎湖

253 尾章:記憶鏡行事

參考資料

紀念章

顯示全部內容

|