一

從新鉛筆削落的細緻木屑,堆積於淨白的回收紙上。當真率開始以刀片唰唰地削著顯露末端的鉛筆芯時,飄揚的綿密石墨粉隨即沾附四處。

「所以,結論是……李建PD也是大虎派?」

斟酌著鉛筆芯尖銳程度的真率,隨口詢問。隨著秋季改組日程倒數一星期,作家工作室一早便開始忙著交換情報,七嘴八舌地談論各自負責的新節目與合作的製作人。

「硬要分黨分派的話,的確是大虎派。反正,區分標準要不是出身學校,就是出身地方吧,那些手握實權的人們。」

身旁敲打著筆電鍵盤的金作家,從剛剛開始便不斷向真率提供關於李建PD的情報。對面坐在電腦前寫稿的崔作家,不疾不徐地插話:

「不清楚的事情別亂說。依我看來,雖然他住在大虎大廈,卻不是什麼大虎派。以前不管電視台發生什麼事,他從來不曾挺身而出吧?實際相處過就知道,他應該是獨善其身的類型。」

真率心想,這番話出自本季與李建共事深夜電影音樂節目的崔前輩口中,自有其道理。忽然被金作家戳了一下腰間的真率,悄悄望向她所指的地方。在工作室的一隅,傳聞向來與大虎派走得很近的宋作家,手指雖放在筆電鍵盤上,卻不難看出正一臉不悅地豎起耳朵細聽。金作家見狀,偷偷地吐了吐舌頭,而真率只是揚起一抹無聲的笑容。

把看起來削得相當整齊的鉛筆放入鉛筆盒後,又拿出新的鉛筆開始刨削。一直以來,當事情不上手,或思緒莫名紊亂時,她總習慣削幾支鉛筆。一方面是喜歡見到刀片削落的細長木屑,一方面則是喜歡石磨被削得有稜有角的觸感。即使時光流轉,卻絲毫無異於童年時期嗅過的味道,那股削鉛筆時撲鼻而來幽幽木頭香,始終令人著迷。

自大四那年,真率以基層編劇作家的身分涉足廣播電台後,迄今已是第九個年頭。在前輩手下當了約莫兩年的助理作家,負責撰寫一些無關緊要的東西後,才總算有機會掛上「作家」的頭銜,開始製作屬於自己的節目。待過幾間電視台的她,直到三年前才進入位在麻浦的FM電台任職。性格不活潑,也不擅於社交的真率,除了需要培養工作默契的同節目同事外,她一向只與其他人維持點頭示意的關係。

無意識嘆出的一口氣,積累於回收紙上的些許木屑隨之飛散。過去的一年半期間,她負責過傳統音樂節目〈載歌花車〉,以及女性節目〈幸福播音室〉兩個節目。這些歷史悠久的節目,由同一位PD負責數年本來就不是什麼稀奇事,她也只是一如往常地做完三期。

然而,堅持這次改組的負責人,似乎認為〈花車〉已屆換血時期,於是把原本的班底換成進公司五年,也是相對年輕的三十三歲PD李建。對怕生的真率而言,得和新上司重新建立默契,無疑有些壓力。

「孔真率,妳現在削鉛筆的功夫,大概已經是達人等級啦!」

看著被她削得漂漂亮亮的鉛筆,金作家不禁讚嘆。

「是啊,早就得道成仙了。」

真率笑著附和。剎那間,被猛地打開的大門,伴隨嘹亮的聲音而來,眾人的目光紛紛聚焦於同一方向。

「妳好!好久不見!」

是隨時散發勃勃朝氣與優越時尚感的安希妍作家。金作家側身,輕聲說道:

「什麼風把她吹來這裏?居然大駕光臨偏僻的作家工作室。平常可是連見到PD,都只坐一下就起身離開的人啊……」

希妍橫越工作室,走近真率傍坐的窗邊座位後,隨即將美麗的臀部輕巧地靠上書桌。

「孔作家,聽說妳這次會和李建PD合作?」

希妍將散發光澤的烏黑秀髮紮成五股辮,綴以楓葉色緞帶。看著垂墜於自己鼻尖的頭髮,真率沒來由地開始思考「如果要紮五股辮,該怎麼安排每股頭髮的順序?」

「嗯,沒錯,幹嘛?」

「我剛開完會,我們這期的〈世界音樂〉照常不變。妳知道建哥會同時負責〈世界音樂〉和〈花車〉兩個節目吧?他剛好有問起孔作家的人怎麼樣啦,我可幫妳說了不少好話。」

說了不少好話?安希妍很了解我嗎?儘管滿肚子疑問,真率仍然堆起笑顏。

「是喔?謝謝。」

「孔作家一定也會覺得建哥不錯,他可是個聰明人。」

真率客套地揚起嘴角,邊拿出第三枝鉛筆,邊點點頭。「建哥」?從以前到現在,整間公司沒人聽過年僅二十八歲的安希妍稱呼任何作家「姐姐」或「前輩」。無論是三十一歲的真率,或其他更年長的作家,希妍向來一視同仁地稱為「某作家」。

看著真率的反應出奇平淡,希妍不禁悄悄地打量了她一番。俯視她的指尖,不難看出正在默默削著鉛筆的她,是個體型嬌小的女子。PD們都稱讚她的稿子很有力量?看在希妍眼中,不過是個既缺乏社交手腕,又沒什麼野心跳出小池塘的平凡女子。

「妳知道大家都說李建PD是個詩人吧?」

「什麼?」

差點就削到手指了。真率停下握著鉛筆和刀片的雙手,恍如聽錯什麼似地仰視希妍,雙唇甚至被嚇得微微張開。希妍反倒笑容滿面地答道:

「原來孔作家不知道啊?幾年前還出版過詩集,文章寫得很好。」

真率臉色一沉,伴隨低聲嘆息:

「……媽的。」

希妍心滿意足地笑了笑,移開自己的屁股。

「我要去一趟汝矣島,就先走囉!對了,大家有看我寫的節目吧?每星期四晚上十二點,請記得幫我拉高收視率喔!先這樣,各位再見!」

希妍向大家爽朗地揮手致意後,便離開現場。靠近門口的宋作家備感荒謬地發出一聲冷笑。除了廣播節目〈世界音樂〉,希妍也負責無線電視台的爵士演唱會節目。她總會在大家快忘記時,發聲宣傳。

真率一臉哀怨地望著坐在對面的崔作家。

「前輩,怎麼沒有先跟我講啦?」

「妳說建PD是詩人的事?很重要嗎?」

崔作家邊用手指推了推鼻樑上的眼鏡,邊將移開注視螢幕的目光轉向真率。由於電視台與電台有太多李姓製作人,因此工作人員大多稱呼他為「建PD」。

「對我來說,很重要。前輩明知道以前我被那個音樂評論家折磨得多痛苦……」

「先相處看看啦!坦白說,像李建這種對稿子很挑剔的人,通常都不是會惹是生非的類型,只要放寬心跟他共事就好。」

「放寬心哪有這麼簡單?」

邊嘆氣邊喃喃自語的真率,把刀片與鉛筆放進鉛筆盒後,包起堆滿木屑的回收紙。說不定,水深火熱的地獄之門正為自己而開。不管是詩,是小說,是文評,真率最討厭的就是這種舞文弄墨的PD。不過,當然不只她如此。所有作家最想避免共事的對象,正是喜歡寫文章的PD。幾年前,和自詡為音樂評論家的製作人合作一事,是段讓真率至今回想起來都覺得頭皮發麻的記憶。

除了對歌曲的評論,連每一字、每一句的表達方式都緊咬不放,甚至可以花上一整天的時間,把根本沒什麼差別的文句通通修改成自己偏好的方式後,才願意善罷甘休。對真率而言,不過只是使用習慣的差異罷了。

真率托著腮,出神地凝視十六樓窗外的漢江。不知不覺間,輝映於江面的夕陽,正隨波飄盪。隨著十月將近,秋日的氣息也早已暈染江邊兩側的銀杏樹。

那晚,真率和張一峰PD在電台後巷的熱鬧「烤豬皮店」,挑了張白銅圓桌相對而坐。看似小酒館,卻是是間漫溢麻浦後巷獨有時代感的烤肉店。桌子正中央的小洞燃著熊熊炭火,置於其上的烤盤上滿是熟透的油滋滋豬皮。即使大門與窗戶無一不開,沾滿黑色灰塵的電風扇也拼命轉動,卻絲毫不減瀰漫餐廳各處的油煙。

「我說的就是他出版詩集時,只要說聲『前輩,我出了一本書。』然後拿出簽好名的書,不就很討人喜歡嗎?大家一起喝杯酒,他請也好,我請也好。可是,我也只聽過他的詩集,連看都沒看過,公司裏的人大概也都沒傳閱過吧?」

「大概不想讓大家看吧,怪難為情的。」

「青春期的國中生嗎?難為情?根本是個人主義作祟,對團體沒什麼歸屬感。」

張一峰PD舉起酒杯,以熟悉的手法把燒酒直接倒進喉嚨。恰如其「穩如泰山」的體格,性格也相當剽悍的他,總說「麻浦數之不盡的餐廳裏,這裏永遠是第一名」、「自古以來,除了菜餚美味,能讓人肆意吵鬧的餐廳,才夠格成為客人心中的首選」。此刻的兩人,無疑是把這頓飯當成〈花車〉的送別派對。

「最關鍵的是,我非常不喜歡他那種老是拒絕酒局的類型。」

張PD一臉不悅地撓撓額頭,露出打算趁機大吐苦水的表情,

「為了活絡團體氣氛,總有些非喝不可的日子嘛!像上次製作人聯合會頒獎典禮,還有知識製作部聯誼會,一下說感冒扁桃腺腫大不能喝,一下又說前一天睡不好不能喝……除此之外,某些特殊日子,本來就是全體工作人員該一起喝到死才行啊!不是嗎?堂堂男子漢耶?我不是抱怨建PD不擅處理人際關係,而是看不慣這種一板一眼的風格。」

正在用筷子翻攪蔥拌菜的真率,只是輕輕聳了聳肩。雖然張一峰把自己說得非常灑脫,坦白說,他是否真是一個令人相處起來感覺自在的人,卻又不盡然。舉例來說,前一晚自己邀請所有工作人員一起喝酒喝到很晚,結果搞得隔天清晨第一個節目的作家稿子出了亂子。這時,他會說「怎樣?喝醉難免會出點閃失吧?有必要小題大作嗎?」然後拍拍屁股走人。但是就算平常做得多完美無瑕,只要沒乖乖參加聯誼晚會,哪怕稿子寫得多好,他也不會看你多順眼的那種人。簡單來說,做事做人都得迎合他的脾性才行。

至於經過這次改組,仍繼續合作〈幸福播音室〉的李善媖PD又如何呢?已婚,年約三十五歲的她,與張PD是完全相反的類型。只要按時交稿,即使整個月都沒有公事外的私人聚餐,她也從來不會嚷嚷著感覺惆悵,或團體氣氛不好之類的。她唯一的麻煩之處,是即便明知道作家重感冒,只要稿子的質量稍微變差,就會立刻打電話「關切」,「真率小姐,今天的稿子比平常無力,妳應該也有感覺吧?所以說,平常就該好好照顧身體啊!」其實,這種「關切」電話的效果十分驚人,一通電話就能趕走重感冒。

真率闔上雙眼,一口吞下眼前的燒酒。沒錯,過去九年間,她從來沒有遇過任何一個相處自在的製作人。這種人既不該存在,也不可能存在,是這一行亙古不變的道理。若想提升節目的完成度,PD理應野心勃勃,因此也沒什麼好不滿的。既然是不參雜私人情緒的挑剔,無論如何都該欣然接受。

李建,究竟是第幾個走進人生的PD呢?反正到了明天,自然就會揭曉他到底是什麼樣的人。處在備戰狀態的真率,碰地一聲將玻璃杯放在白銅圓桌上,如常地想著「燒酒除了苦,一點都不好喝」。

十七樓,裝有隔音設備的長走廊兩側,有間負責現場直播的主控室,以及主控室對面的專輯資料室。此外,分別設有十間大大小小的播音室。如果想從大廳前往播音室所在的走廊,得先在笨重的銀色鐵門前按下密碼,才能解開特製門鎖。

建將工作日誌一把丟向窗邊的會議桌上,向外推開矩形的小氣窗後,以插銷固定斜懸於半空的窗戶。迎面而來的強風,涼爽無比。他面對窗戶坐下,看也不看真率所在之處,只是漫不經心地拉了張椅子到自己身邊,意即要她過來坐下。

真率也將印有電台標誌和頻率的黑色日誌放在桌上,默默地與他並肩而坐。比起相對而坐,這的確是比較沒有壓力的位置。與其注視彼此的鼻孔,初次見面的人一邊欣賞窗戶斜切而成的漢江,一邊談話,自然輕鬆許多。哼,還算懂點什麼嘛!想必是個戀愛高手……

「要先自我介紹嗎?應該還不認識我吧?我是……」

「我認識。」

建神情自若地截斷真率的話,然後伸手翻開日誌的某頁,隨興地讀起自己的筆記。就在陷入一片沉默之際,真率不動聲色地偷看了他的側身。身著看起來相當舒適的褐色棉褲,搭配黑色短袖襯衫;一頭短髮,理得很俐落。由於三年來只聞其名不見其人,這還是第一次如此近距離看他的臉,雖然此刻也不是能仔細端詳的情況……

建從日誌夾層拿出一張手卡後,開口朗讀:

「孔真率作家,住在宇星大廈。公司內的交友關係計有李某某PD、張某某PD、韓某某記者,除此之外,從未見過與任何人走在一起。經常光顧的餐廳是『麻浦渡口』,喜歡點的餐點是豆渣飯。平常偏好穿著襯衫搭配牛仔褲。這種程度,大致上還算認識吧?」

不經意說完後,淡然地瞟了真率一眼。

兩人四目相交。

「……連喜歡點的餐點都知道?」

「我不知道從哪裏聽說妳每次去那間餐廳都是點豆渣飯。嗯……妳應該也對我有所認識吧?」

真率略顯遲疑,

「不……我不太……」

「不是嗎?聽說昨天都打聽好了。」

明知故問的他,神情微妙地噘了噘嘴。一股滾燙的感覺襲捲全身,真率只能愣愣待著。建從椅子起身,

「一絲不掛的感覺啊?要不要喝杯咖啡?」

「我去買。」

真率猛地起立,以最快的速度離開現場。

經過大廳轉角處,即可見電梯前的廁所與自動販賣機。真率急忙衝進廁所,站在鏡子前反覆深呼吸。呼──天啊!第一回合都還沒開始,怎麼感覺氣勢已經矮人一截?太難了……絕不能被牽著鼻子走,必須抬頭挺胸回去才行。啊……怕生的壞習慣又來了。再假裝從容一點,再假裝厲害一點,再假裝老手一點就好。聽說李建是碩士畢業,當完兵,二十九歲進公司後,今年是第五年。論年齡,固然是真率小兩歲,可是論資歷,真率可比他多了足足四年。在這一行,她怎麼說也是大前輩。

投完兩杯咖啡回來時,他正獨自抽著菸。接下她伸手遞過來的熱紙杯後,建的表情彷彿發生什麼趣事般,

「謝謝。那我該給妳什麼好呢?要抽根菸嗎?」

感受語氣蘊藏無禮的真率,忍不住臉色一沉。

「以前戒掉了。」

「真厲害,是靠尼古丁咀嚼錠戒掉的嗎?」

「不是,單純靠意志力。」

建的視線掠過紙杯,筆直地注視著真率木訥的面容。哈哈,不想輸嗎?看她急著跑去買咖啡的模樣,大概受不了如此尷尬的氛圍。雖然聽過很多關於她性格內向的事,不過在這行待久了,臉皮多少會變得厚一些才對。此刻的她,正以沉默抗議著「為什麼不快點開會?」邊瞪大雙眼撫弄著鉛筆,邊等著接招。以橡皮筋紮起稍微過肩的黑長髮,身著乾淨的牛仔褲與樸素的襯衫。聽說經常素顏現身的她,今天似乎擦了唇膏?建側身靠坐,靜靜地吐出煙圈。

「你來我往的刺探戰,可花了不少時間。」真率在內心喃喃自語著。一到冬天,支氣管不好的她總為哮喘所苦。即使討厭看不慣女人抽菸的男人,一副「既然自稱是作家,勢必會抽菸吧?」便二話不說將菸盒遞向自己的男人,更令人討厭。迎面而來的風很強,強得不斷翻閱著真率攤開的日誌。

過量的「咖啡伴侶」,倍顯咖啡的苦澀。

「今年的目標是『不要念念不忘』,不要念念不忘什麼呢?」

嗯?嚇了一跳的真率,低頭一看才發現,強風停在日誌的全年計畫表與目標那頁。建歪著頭,正在厚臉皮地細細閱讀著。真率急忙抽回日誌,

「為什麼隨便看別人寫的東西?」

「是字寫得太大,自己跑進我眼裏的。」

「真是的!」

真率緊皺眉頭。除了今年目標,下面還按月寫著一行行一月到十二月的目標。該不會……連那些都看完了吧?

「孔作家,今年應該很忙吧?都十月了。」

真率怒視著他。看來……都看完了。

建強忍笑意,瞥了一眼嘴角隱隱抽動的真率。長到三十一歲了,居然還像個高中生一樣,在日誌裏寫滿今年的目標。霎時,開始對眼前宛若模範生般,安靜得像一道影子進出電台的她有些好奇。

「總之,預祝合作愉快。我留意了幾天的〈花車〉,只要照既有流程走,應該沒什麼太大的問題。這個節目的收聽層年紀偏長,經常換內容反而無益。」

聽見建意外流暢的開頭,真率只是沉默地等待他繼續說下去,像是先讚揚原有的節目內容,再提出本人對改組後的意見等等。然而,建卻闔上工作日誌,把手卡推向真率面前後,又把手上的菸放入紙杯弄熄,便準備起身離席。真率有些不知所措,

「會議……結束了?」

「結束了。」

「什麼會都沒開過耶?」

「開過啦,看看臉,喝喝咖啡,就夠了。」

真率眉頭深鎖地注視著建,而建只是嘻嘻笑著。

「妳一定在想我是真心這麼做,還是故意這麼做的吧?我是發自真心的,所以妳大可放心。合作愉快吧,我是很好相處的PD。」

「……是嗎?好不好相處,還是等實際相處過再說吧!」

「為什麼?因為我是出過詩集的咬文嚼字狂?聽說妳因為我是詩人,很是反感。」

她遲疑了一下,

「誰……說的?」

「安希妍作家。聽說還說了『媽的』?」

真率想不到任何辯解,只像隻鯽魚一樣,雙唇開開合合。畢竟,事實確是如此。她假裝乾咳了幾聲,絞盡腦汁想著該如何委婉表達自己的立場。

「嗯……坦白說……就我的經驗,的確和喜歡寫文章的PD合不太來。」

建泰然地舉起雙手抱胸,噘了噘嘴,

「老實說,就是非常討厭的意思吧?為什麼呢?」

「我認為,文章寫得一塌糊塗的PD,雖然不會寫,至少還會讀。可是,自己會寫文章的PD,根本連話都說不通。」

「難道妳不認為正因了解彼此寫作的難處,反而會要求得少一些?」

「一點都不認為。我被這些話騙過不只一、兩次了。」

建噗哧一笑,拿著日誌起身。

「那麼,不妨再被騙一次吧!我要等錄音,先走了。」

「……除了兩個直播節目,還負責其他節目?」

「不知為何,連〈詩人聚落〉也一起扛下來了。每星期整理一次錄音節目而已,沒什麼壓力。」

建有氣無力地走向播音室,逐鍵按下密碼鎖。銀色鐵門啪地一聲開啟後,他便頭也不回地消失於走廊之中。

| FindBook |

|

有 1 項符合

李到禹的圖書 |

|

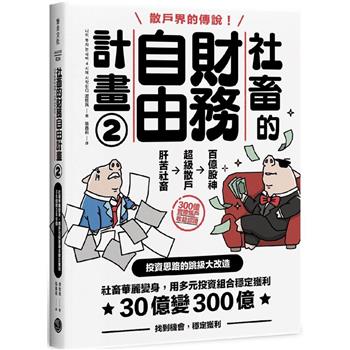

$ 250 ~ 342 | 私人信箱一一○號的郵件

作者:李到禹 / 譯者:王品涵 出版社:暖暖書屋 出版日期:2018-10-22 語言:繁體/中文  共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 8 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:私人信箱一一○號的郵件

十三年來陪伴二十萬名讀者

始終令人悠然回想的長青暢銷書

想要永久珍藏的故事

但願妳所愛安然無恙

即我所愛亦安然無恙

願世上的所有愛情

安然無恙

這段故事關於一位內向的女孩,一直將不知道是誰所訂下的規則奉為圭臬,直到她第一次親手敲門,呼喊著「請幫我開門」的愛情故事。

敲了一次門後,門並沒有輕易地敞開,於是她匆匆假裝沒有發生過這件事,準備轉身撤退。但是即便如此,置身不容小覷的世界,不想再徒添愛情困擾的她的內心世界,仍譜成了這段故事……

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

唰唰、唰唰──堆積的細緻木屑與黑色石墨粉,以及儘管經過時光流轉也不曾走味的淡淡木頭香。擁有費心削鉛筆習慣的真率,邁入電台作家的第九年生涯。自認已經不再為小事受傷,成功蛻變成大人的真率,因為某次的節目改組,一直擔心著自己的稿子遭到自詡為詩人的新製作人挑毛病。與李建的初次會議,他無意間瞥見真率寫下日誌的文字後,竟放聲朗讀「今年的目標是『不要念念不忘』,不要念念不忘什麼呢?」

滿足於平淡的日常,藏於內心一隅的愛情,

她,悄悄地敲響那份愛情、那個世界的大門。

作者簡介:

李到禹

小說家。畢業於韓國中央大學文藝創作系,曾擔任電台作家、廣告文案撰稿人。著有刻劃電台作家孔真率與製作人李建苦澀、錐心的愛情小說《私人信箱一一○號的郵件》,以及描述表姊妹秀安和二寧悲痛卻美麗的成長記憶小說《穿上睡衣吧》。藉由獨有的溫暖視角、深刻而抒情的文風,廣受讀者喜愛,獲評為「想要慢慢、久久閱讀的書」。目前正在位於日山湖水公園附近的工作室,創作下一本小說與散文集。

snerpkin@hanmail.net

譯者簡介:

王品涵

專職翻譯,相信文字有改變世界的力量;畢業於國立政治大學韓國語文學系,現居台北。

TOP

章節試閱

一

從新鉛筆削落的細緻木屑,堆積於淨白的回收紙上。當真率開始以刀片唰唰地削著顯露末端的鉛筆芯時,飄揚的綿密石墨粉隨即沾附四處。

「所以,結論是……李建PD也是大虎派?」

斟酌著鉛筆芯尖銳程度的真率,隨口詢問。隨著秋季改組日程倒數一星期,作家工作室一早便開始忙著交換情報,七嘴八舌地談論各自負責的新節目與合作的製作人。

「硬要分黨分派的話,的確是大虎派。反正,區分標準要不是出身學校,就是出身地方吧,那些手握實權的人們。」

身旁敲打著筆電鍵盤的金作家,從剛剛開始便不斷向真率提供關於李建PD的情報。對面坐在...

從新鉛筆削落的細緻木屑,堆積於淨白的回收紙上。當真率開始以刀片唰唰地削著顯露末端的鉛筆芯時,飄揚的綿密石墨粉隨即沾附四處。

「所以,結論是……李建PD也是大虎派?」

斟酌著鉛筆芯尖銳程度的真率,隨口詢問。隨著秋季改組日程倒數一星期,作家工作室一早便開始忙著交換情報,七嘴八舌地談論各自負責的新節目與合作的製作人。

「硬要分黨分派的話,的確是大虎派。反正,區分標準要不是出身學校,就是出身地方吧,那些手握實權的人們。」

身旁敲打著筆電鍵盤的金作家,從剛剛開始便不斷向真率提供關於李建PD的情報。對面坐在...

»看全部

TOP

目錄

私人信箱一一○號的郵件

下雨的日子,被敞開的入口

煤油燈

蔥花

雨天的客人

種蔥的人

物歸原位

作家的話

下雨的日子,被敞開的入口

煤油燈

蔥花

雨天的客人

種蔥的人

物歸原位

作家的話

TOP

商品資料

- 作者: 李到禹 譯者: 王品涵

- 出版社: 暖暖書屋文化 出版日期:2018-10-22 ISBN/ISSN:9789869613699

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:440頁 開數:25開;14.8 ×21 cm

- 類別: 中文書> 世界文學> 其他各國文學

|