林昭,原名彭令昭,中國蘇州人。林昭1954年入北京大學新聞系學習,在1957年的反右運動中因公開支持北京大學學生張元勛的大字報「是時候了」而被劃為右派,後因「攻擊無產階級專政罪、反革命集團罪」於1962年起被關押於上海市提籃橋監獄,在獄中書寫了反對毛澤東的血書與日記。1968年4月29日林昭在獄中當著眾多在押人員的面被宣判死刑,同日被中國人民解放軍上海市公檢法軍事管制委員會槍決於上海龍華機場。

林昭在1949年以前曾申請加入中國共產黨,60年代成為基督徒,被殺害前一日模仿汪精衛《被逮口占》作五言絕命詩:

青磷光不滅,夜夜照靈台。 留得心魂在,殘軀付劫灰。 他日紅花發,認取血痕斑。 媲學嫣紅花,從知渲染難。

1980年8月22日,上海市高級人民法院撤銷軍管會的判決,以精神病為由宣告林昭無罪。1981年1月25日上海高院再次做出覆審,認定以精神病為由撤銷判決不妥,撤銷1980年的裁定,但仍與之前判決一併撤銷,宣告林昭無罪。

維基百科

維基百科

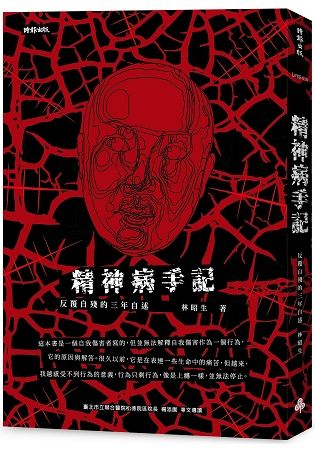

圖書名稱:精神病手記

這本書是一個自我傷害者寫的,但並無法解釋自我傷害作為一個行為,它的原因與解答。很久以前,它是在表達一些生命中的痛苦,但後來,我越來越感受不到行為的意義,行為只剩行為,像是上癮一樣,無法停止。

那年五月,我抱著手上不斷滲血的傷口,蹣跚地走進醫學大樓。我期待能有醫師為我縫傷口,但得到的答案是本日沒有外科門診,於是我坐著等候家醫。那時候的我對於自己的狀況是不能說的,連傷口也無法給人看,因為傷口在我身上終究是個傷口,同時也是條心裡的傷,如我的痛無法給人閱覽。

但一切從那個時候開始轉動起來,從一個創傷開始。

一拿下繃帶醫生驚呼一聲就開始追問我是怎麼弄的,見我不回應,就搬出鄭捷和世道如此不能不注意。於是我有了三個選擇:自己弄的、別人弄的或是意外,理所當然的選擇了意外,然後理所當然的醫生不相信。這齣鬧劇何時能結束呢?我要說得如何動聽他才願意為我包紮呢?

佛洛伊德說:精神分析所為,是將精神官能性的悲劇,轉變成平凡生活的煩惱。他可能認為,精神內在衝突的悲劇性影響,如果經過長期治療,可以成為一般性的生活困擾,將是治療完成之日。我卻想到,如果這麼困難的治療,不只是來自於疾病或診斷的問題,不只是「病人」的精神內在悲劇,而是做為一個「人」的苦惱呢?(楊添圍〈同理之艱難,為人之艱難〉)

名人推薦

臺北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍 專文導讀

作者簡介

林昭生

心理相關研究所就讀中,也曾從事心理相關工作。

躁鬱症患者,自殘歷史十年。

但除卻這些標籤之外,只是一個非常平凡的人。

1 則評論

1 則評論  共 16 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 16 筆 → 查價格、看圖書介紹

林昭,原名彭令昭,中國蘇州人。林昭1954年入北京大學新聞系學習,在1957年的反右運動中因公開支持北京大學學生張元勛的大字報「是時候了」而被劃為右派,後因「攻擊無產階級專政罪、反革命集團罪」於1962年起被關押於上海市提籃橋監獄,在獄中書寫了反對毛澤東的血書與日記。1968年4月29日林昭在獄中當著眾多在押人員的面被宣判死刑,同日被中國人民解放軍上海市公檢法軍事管制委員會槍決於上海龍華機場。

林昭,原名彭令昭,中國蘇州人。林昭1954年入北京大學新聞系學習,在1957年的反右運動中因公開支持北京大學學生張元勛的大字報「是時候了」而被劃為右派,後因「攻擊無產階級專政罪、反革命集團罪」於1962年起被關押於上海市提籃橋監獄,在獄中書寫了反對毛澤東的血書與日記。1968年4月29日林昭在獄中當著眾多在押人員的面被宣判死刑,同日被中國人民解放軍上海市公檢法軍事管制委員會槍決於上海龍華機場。 ![]() 維基百科

維基百科