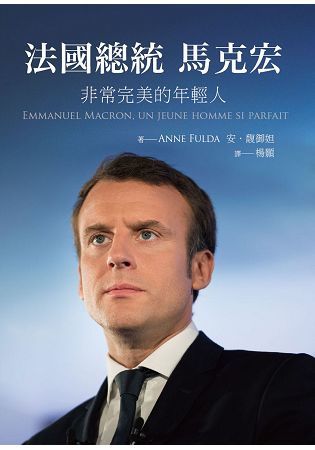

看馬克宏如何以39歲菜鳥之姿,

擊敗法國政壇諸多驍勇善戰老將

擊敗法國政壇諸多驍勇善戰老將

★繁體中文版獨家代理

★法國史上最年輕總統政治歷程紀實

「因為我想要當總統,

我瞭解你們,而且愛你們。」-埃曼紐耶爾‧馬克宏,土隆造勢大會—2017年2月18日

法國總統當選人馬克宏是非典型的社會菁英,他擁有與眾不同的成長歲月,成年之後在愛情婚姻與政治之路陸續打破常規,且掌握時代巨變的浪潮乘勢而起,創造法國正堂新時代。

馬克宏的商業顧問明克(Alain Minc)表示:「命運來敲門時,他有足夠的勇氣加以善用。他才華橫溢且幸運。那正是拿破崙(Napoleon Bonaparte)對他手下將軍的要求。才華與運氣。」

書中真實呈現馬克宏的人生與政治歷程,形同精神領袖的外婆、令人驚呼的不可思議的盟友清單,再來,因為是如同人生紀錄,當然少不了他廣為人知,與相差24歲師生戀的太太的羅曼史。

賞心悅目的外型,頂交的教育背景與官僚的亮麗形象的馬克宏,雖備受矚目,卻一向保有其神秘感。他到底在想什麼?一路走來的努力與生命獨特之處將在此書一一揭開。

共

共  2017/12/21

2017/12/21