| FindBook |

|

有 1 項符合

比拉戈˙迪奧普的圖書 |

|

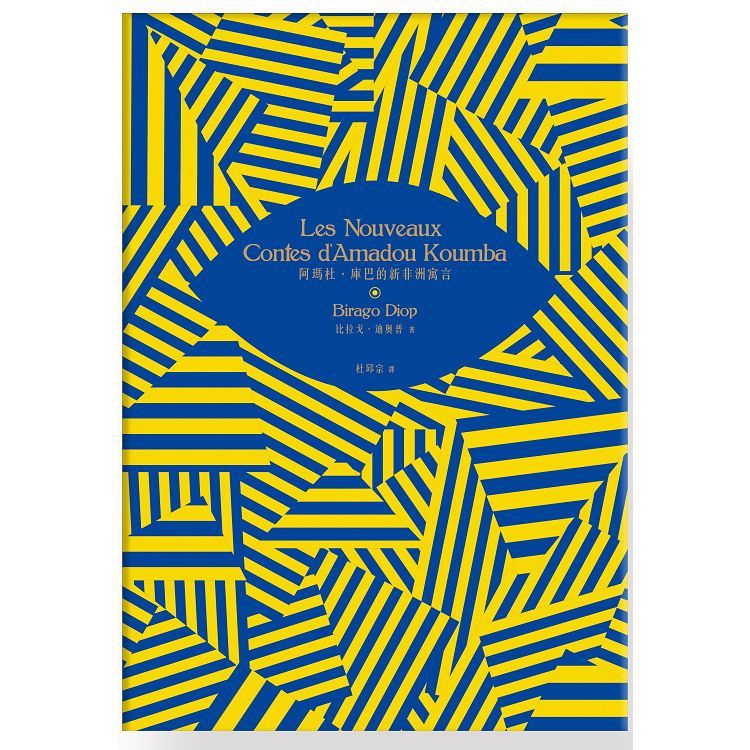

$ 138 ~ 288 | 阿瑪杜.庫巴的新非洲寓言

作者:比拉戈˙迪奧普(Birago Diop) / 譯者:杜邱宗 出版社:南方家園 出版日期:2019-01-30 語言:繁體中文 規格:平裝 / 280頁 / 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版  共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 12 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:Readmoo 評分:

圖書名稱:阿瑪杜.庫巴的新非洲寓言

無論是在故事或寓言裡,阿瑪杜.庫巴——比拉戈.迪奧普所做的都只是透過生靈力量溝通的法則,用生活的方言,也就是整個世界準則的翻譯工作。無政府狀態和死亡對立的就是生活準則。整個「人間喜劇」的主角們就是那些位於世界中心的生者和存在者。他們就是如同我先前提到過的,具有選擇的自由。有時挺身對抗世間的愚蠢和不公,有時屈服或與卑鄙者同流合汙。但非洲黑人所珍惜的和平秩序終究會獲得最後的勝利。而和平也是黑人一般的美德,包含了:憐憫、善良、忠誠、慷慨、耐心和勇氣。—— Léopold Sédar Sengho, 塞內加爾首任總統 專文推薦。

本書特色

☆以動物偽裝成人類,揭露故事背後赤裸的人性刻畫。

☆從耳朵開始,一直感動到心與靈的神祕非洲寓言。

☆異色系插畫顛覆你所聽過的任何童話。

作者簡介

比拉戈˙迪奧普Birago Diop

塞內加爾詩人與作家(1906-1989)用法語寫作。致力於黑人運動與延續傳統口述故事。

最著名的作品為《阿瑪杜˙庫巴的非洲寓言》(南方家園)。

譯者簡介

杜邱宗

自幼出國留學,擅長歐語系外文,目前為專職譯者。曾在非洲塞內加爾居住約兩年,略解當地民俗風情,決定發揮所長,向華人介紹非洲的法語文學。譯有《朱爾丹的瘋狂日記》、《阿瑪杜.庫巴的非洲寓言》(南方家園)。

|