序言

近十年來,臺灣社會愈來愈重視原住民文化。曾讓族人對於身分認同感到極度混淆的族群文化,如今已成為正式的教學課程或豐富觀光產業的文化資源。能夠被陳列於館室或展示於舞台的文化內容,多為衣物、器具、歌舞或祭儀,經由這些物質及非物質文化,或多或少能夠推斷出文化所屬族群對於地理環境的理解過程及理解結果。

然而,最能直接表現出某個族群對於所處地理環境的詮釋,莫過於地名和家屋,因為這些都是因應環境而生,是對環境共生的直接表述。地名除了表達環境之外,有時也與歷史背景相關。因此,對於古地名的研究不僅是在族群文化的研究方面有其必要,另一方面也可以加速熟悉環境。

現今布農人傳統領域所通行的地名,大抵透過日語或布農語音譯成為漢語,其實並無法彰顯原文真義,使得當代只知其名,不知其實。甚至所根據的日語地名,有些是日治時期的另行定名,後來再以此為本翻譯而成,已經與布農原音相去甚遠,或者根本改變了布農人的地景觀念。

在本土文化當道及生態文化、人文觀光日益高漲的當代,本土地名逐漸正名躍然於地圖之上;然而,關於布農人傳統領域的地名,卻依然湮沒於荒山野草之中。如果,對於原住民文化的保存與恢復,在可能達成的範圍內,是政府、學界共同的目標,那麼,傳統地名的研究與恢復,應屬可為且應為的大事。再者,文化的本土性及活化性,也是國際潮流的趨勢;聯合國教科文組織所建立的世界文化遺產名錄的鑑別,就特別看重這二個特點。經查,列於世界文化遺產的,大多位於少數民族所在的地區。臺灣布農人傳統領域內的石版家屋,是目前臺灣存在期間最長久的建築古蹟,與其他現存的家屋形式相比之下,最具特色。無論從文化內涵或時間因素而言,布農人傳統領域的物質或非物質文化,都非常貼近世界文化遺產的資格要件。

本書不敢誇言對於僅僅傳統地名或家屋空間元素的釋明,即可成就世界文化遺產的大功,著者無非是為此略盡棉薄之力,多少累積出這方面可資保存的文獻素材。感謝所有族人的文化智慧結晶,讓我可以擷取這麼豐富且珍貴的寫作素材,成就了這篇論文。文化內涵包羅萬象,常陷於各種想法迴旋與衝擊的漩渦之中,在素材的增刪取捨之間,幸而有諸多學界先進適時給予導正,成為著者漂流在茫茫思緒之海的浮木及明燈。

| FindBook |

|

有 1 項符合

江冠榮的圖書 |

|

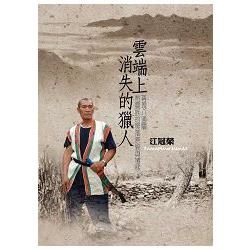

$ 306 ~ 380 | 雲端上消失的獵人:再現八通關布農族的聚落原貌與遷移(再刷)

作者:江冠榮 出版社:翰蘆圖書出版有限公司 出版日期:2020-12-15 語言:繁體書  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:雲端上消失的獵人

西段起自南投東埔村、東段起自花蓮玉里卓麓村的八通關越嶺道,直線全長115公里,一路蜿蜒,煙霧繚繞,部分路段或地形險峻,或溪水相隨,沿途景致美麗又深邃,而主要的沿線大多為布農族巒社群及郡社群聚落昔時安身立命之地。

隨著時代遷移、政權影響,布農族曾歷經四次大遷徙,昔日居所橫遭湮滅,人跡罕至的八通關古道,亦曾淹沒於荒草;面臨不同階段的遷移歷史,布農族呈現出非常獨特的遷徙文化,神話傳說的影響,更深深地鑿於布農族的每個移動行止。這段流浪的歷程,觸發了住於花蓮馬遠村的作者,撰著論文,展開尋根。

作者以最大心力,為遺失或謬誤的地名加以正名,這段正名的過程,作者更找回地名與環境地貌歷史的深密關係,更對於聚落舊屋的生活意義有最豐富而詳盡的詮釋,使得這本著作堪為布農族生活史的最佳紀錄。

作者簡介:

江冠榮

Tamapima‧Lumaf

臺灣原住民布農族

臺灣花蓮縣萬榮鄉馬遠村

學歷

中國北京清華大學 建築學院 博士候選人

臺灣中原大學室內設計學系碩士

經歷

北京清華城市規劃設計研究院,文化遺產保護中心

臺灣原住民族文化遺產保護研究中心 研究員

國際組織MFCI愛心關懷救助團隊 總召集

國際組織MFCI少數民族研究中心 研究員

研究方向

原住民族傳統建築研究

世界文化遺產保護研究

少數民族宗教、跨文化、宣教神學研究

其他

臺灣國家一級獎章,國家青年國際參與獎

中國教育部港澳臺博士研究生一等獎

中國教育部港澳臺優秀博士生一等獎

作者序

序言

近十年來,臺灣社會愈來愈重視原住民文化。曾讓族人對於身分認同感到極度混淆的族群文化,如今已成為正式的教學課程或豐富觀光產業的文化資源。能夠被陳列於館室或展示於舞台的文化內容,多為衣物、器具、歌舞或祭儀,經由這些物質及非物質文化,或多或少能夠推斷出文化所屬族群對於地理環境的理解過程及理解結果。

然而,最能直接表現出某個族群對於所處地理環境的詮釋,莫過於地名和家屋,因為這些都是因應環境而生,是對環境共生的直接表述。地名除了表達環境之外,有時也與歷史背景相關。因此,對於古地名的研究不僅是在族群文...

近十年來,臺灣社會愈來愈重視原住民文化。曾讓族人對於身分認同感到極度混淆的族群文化,如今已成為正式的教學課程或豐富觀光產業的文化資源。能夠被陳列於館室或展示於舞台的文化內容,多為衣物、器具、歌舞或祭儀,經由這些物質及非物質文化,或多或少能夠推斷出文化所屬族群對於地理環境的理解過程及理解結果。

然而,最能直接表現出某個族群對於所處地理環境的詮釋,莫過於地名和家屋,因為這些都是因應環境而生,是對環境共生的直接表述。地名除了表達環境之外,有時也與歷史背景相關。因此,對於古地名的研究不僅是在族群文...

»看全部

目錄

一、回首八通關

1.布農族的流浪

2.荒煙漫草裡的返鄉路

3.原貌再現與歷史辨認

4.追尋與回顧

二、布農族遷移歷程重構

1.遷徙路徑與社群分布

2.神話傳說與遷徙文化

3.遷徙儀式與文化禁忌

4.時代變動與四大遷徙

5.遷徙原因與歷史關連

三、聚落位置與地名勘誤

1.舊社聚落位置

2.勘誤與對照

四、聚落原貌與歷史空間

1.舊社聚落的傳統建築

2.舊社聚落的空間原貌

3.結合生活的命名思維

4.歷史與事件的詮釋

5.口傳歷史與文字偏見

五、布農族與八...

1.布農族的流浪

2.荒煙漫草裡的返鄉路

3.原貌再現與歷史辨認

4.追尋與回顧

二、布農族遷移歷程重構

1.遷徙路徑與社群分布

2.神話傳說與遷徙文化

3.遷徙儀式與文化禁忌

4.時代變動與四大遷徙

5.遷徙原因與歷史關連

三、聚落位置與地名勘誤

1.舊社聚落位置

2.勘誤與對照

四、聚落原貌與歷史空間

1.舊社聚落的傳統建築

2.舊社聚落的空間原貌

3.結合生活的命名思維

4.歷史與事件的詮釋

5.口傳歷史與文字偏見

五、布農族與八...

»看全部

商品資料

- 作者: 江冠榮

- 出版社: 翰蘆圖書出版有限公司 出版日期:2014-01-14 ISBN/ISSN:9789865860318

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:207頁 開數:21×15×1.1

- 類別: 中文書> 歷史地理> 台灣研究

|