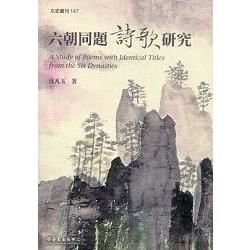

本書以六朝同題詩歌為研究對象,包括同題擬作與同題共作。

進而指出,六朝「同題群」的詩作一方面反映文學傳統的形成與嬗變,

另一方面則表現了文學集團成員指向在場他者的話語。

進而指出,六朝「同題群」的詩作一方面反映文學傳統的形成與嬗變,

另一方面則表現了文學集團成員指向在場他者的話語。

本書以六朝詩歌常見的同題詩歌作為研究對象,包括與前人同題的擬作和與時人同題的共作。採用與他人相同的題目寫作詩歌,標誌著詩人在自我抒情之外,所呈現出的,與其他詩人的學習、創新與對話等關係樣態。六朝詩歌形成「同題群」的現象,從縱向觀之,可以反映文學傳統的形成與嬗變;橫向觀之,亦可表現文學集團成員隱含在同題共作中,指向在場他者的話語。

本書主要分為三大部分:一、將「同題」視為一種文學史現象,從客觀環境與文學理論背景,探討六朝詩人與他人同題的原因與心理動機。二、從相同題目的歷時性流變,分析六朝詩歌從魏晉至梁陳,抒情傳統逐漸被取消、置換的過程。三、從文學集團共時性的同題共作,分析文人群體藉著詩歌所凝聚、共存的時空,以及共作中可能隱藏、蘊含的社交、遊戲話語。期能全面探討六朝同題詩歌及其意義。

共

共