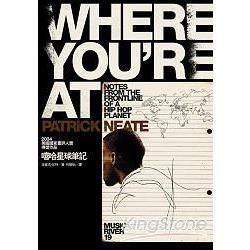

從叢林迸出

「我們叫他Yella ∕他是最屌的∕以DMX混音座撼動整個舞場∕玩起電子鼓,絕不失手∕當他如此撼動,你該細心聆聽。」

迸出貧民窟,你能走多遠?英國格羅斯特郡啟皮罕10哩外的小鎮,夠遠了吧。

那是哪個時代的事?讓我查一下我的唱片收藏。找到了。合輯名為《Street Sounds Electro Volume 9》,單曲是World Class Wreckin’ Crew唱的〈World Class〉。1985年。

當天應該是好友卓斯的14歲生日。沒錯,這傢伙超時髦且聰慧。外號「時尚卓斯」,父母擁有一棟鄉間大別墅。我們一夥人從倫敦南方的郊區搭公車前往。音響架在車庫裡(卓斯老爹的積架轎車則被移到碎石車道上),女孩成群跳舞,緊張啜飲海尼根罐裝啤酒,男孩抽菸(我們有10盒包裝的積架牌香菸),激烈辯論錄音帶裡的音樂。

合輯歌曲雖風格各異,80年代的陳腔濫調卻是其共同特色:大量的Wham與Duran Duran風,一點點Meatloaf,加上The Clash,再撒上一點Siouxie,輔以奇特的靈魂樂曲。我們的穿著呢?我說過那是80年代,就我的記憶所及,當時的青少年文化極端失焦:有骨瘦如柴,穿Iron Maiden樂團T恤的重金屬迷,有幾個新浪漫樂風(New Romantics)愛好者,還有臉色蒼白的哥德派小子、頂著楔形頭 的休閒風格派 ,穿得像瑪丹娜的男生,以及打扮模仿喬治男孩(Boy George)的女孩。時代呢?當時,電影《名揚四海》(Fame)的襪套已退流行,耐吉球鞋剛興起(尚未征服全世界),髮膠與黑眼線大行其道。

至於我,困惑徬徨。我所屬的周日足球隊表現超平庸,而過去幾年,我只聽男聲靈魂樂的經典,譬如Shakatak、Fatback Band等樂團的作品。但是你相信嗎?學校裡的時尚小子當時一窩蜂迷戀所謂的迷幻山歌(psychobilly,就是Huey Lewis玩起鞭打金屬) ,如果這還不算失焦,我也無話可說。年輕小夥子最愛到漢墨思密大道上的克萊倫敦,頹廢消磨一晚上。過去10年間,形勢不可擋,克萊倫敦逐漸敵不過一個東拼西湊、以抄襲為樂的購物中心,但是當時,周末到克萊倫敦在Meteros與Guana Batz的音樂聲中瘋狂跳舞,沒啥比這更讚。所以我也頂著統一的楔形頭(當然,前面一撮要染成白色),穿著仿冒的美國職棒夾克(在肯頓市場花20鎊買的)、二手的Levi’s 501牛仔褲,腳蹬馬丁大夫的皮靴。像是電影《早餐俱樂部》(Breakfast Club)與國家陣線的混合體,很酷!

那一晚可是我人生的重要一頁,不僅是我的初吻周年紀念日,當晚,第二、第三個吻還接連而至,對象是兩位青春期的金髮女孩,她們的體味與撫摸仍歷歷在目,我卻怎麼也記不得她們的名字。那一晚,溫熱的貯藏啤酒(lager)混合了未獲滿足的性挫折,讓我很駭(high)。然後某人,天曉得是新浪漫派支持者、哥德派小子,還是那幾個休閒風格派者,將一卷卡帶塞進音響……那是什麼?饒舌、電子放客嘻哈(electro) 、嘻哈。

派對結束的那個星期,我便衝去買這張唱片,現在聽的就是:《Street Sounds Electro, volume 9》。我很難分析它的魅力。或許是這個初萌芽的電音比John Taylor的貝斯要先進許多 ,或許是音樂裡的迫切感與攻擊性挑動了我對迷幻山歌的渴望。不管理由為何,我擁著不情願的金髮女郎(第三個親吻對象)進入車庫跳舞區,節奏與姿勢之優雅,都直追繞著燈泡起舞的飛蛾。

這個難堪的回憶讓我坐立不安。能以DMX撼動全場的DJ Yella可能也尷尬吧。當時,他所屬的World Class Wreckin’ Crew團員身穿閃亮外套,頂著波浪卷髮,在洛杉磯算是怪咖團體。但是幾年後,Yella加入嘻哈傳奇團體NWA(Niggaz With Attitude),蛻變進入幫派饒舌(gangsta rap),一付「貧民窟大名人」姿態。嘻哈變了。Yella變了。我也變了。

但是我永遠記得這個「初夜」,那一晚,我發誓要成為倫敦第一個霹靂男孩(B-Boy) 。我以為嘻哈是新玩意,不知道這個樂種跟我一樣,都邁入了尷尬的青春期。

卓斯的派對距今已15年,這期間,我見過各國的霹靂男孩,有的已被奉為傳奇,有的正在力爭上游,有洛杉磯的幫派饒舌歌手,有紐約貧民窟的打扮耀眼者(ghetto fabulous),甚至約翰尼斯堡的黑人區孩子與東京的時尚小子,他們多以一種救世主顯現的口吻論及自己的嘻哈皈依路程。有人提及第一次看到酷赫(Kool Herc) 在街坊巷弄辦的派對、第一次聽到DJ快手(DJ Quik)的自製混音帶(mixtape) ,或者在曼德拉獲釋的那一年,聽到了人民公敵(Public Enemy)演唱的〈Fight the Power〉 ,又或者論及《Breakin’ 2: Electric Boogaloo》出版時的感受。至於我?容我改述冰塊酷八(Ice Cube,饒舌歌手、演員、Niggaz With Attitude的團員、被剝奪權力的美國黑人代表之聲,諸此等等)的名言??「從啟皮罕迸出、名叫派崔克、他媽的瘋狂小子」。耶,沒錯!

流行音樂的樂種來來去去,有的蔚為風潮,有的萎縮,有的持續演化,有的逐漸消失。(嘿,還記得迷幻山歌嗎?)一個音樂類型能夠歷久不衰,往往涵蓋的不止是音樂,還包括服飾風格、態度,以及消費的動能。凡唱片業者都會告訴你,想大賣特賣,就得針對年輕聽眾。這些聽眾想要什麼?顯而易見。他們想要可以挪用的象徵,藉此工具強化自己的身分認同。

瑪莉蓮曼森(Marilyn Manson)之所以成為美國偶像,非因他的假哥德搖滾風,也非古怪的強力和絃,而是他戲耍雌雄同體的形象,加上撒旦崇拜、疏離感,以及大量生產的憤怒少年詩詞。莫怪英國聽眾始終搞不懂他。而綠洲合唱團(Oasis)的崛起(或殞落),非因他們是漫無目標的披頭四次級品,而是他們隸屬曼徹斯特風潮,根本就是量身打造的少男團原型。難怪美國佬也始終搞不懂他們。

嘻哈則完全不同。它的銷售目標雖是青少年,卻也是少數幾種後面可以加上「文化」兩字的音樂類型。什麼是嘻哈?這個詞一直很難定義,到了今日更難。嘻哈舊派的巨將KRS One曾說:「我就是嘻哈。」 他講的沒錯。人民公敵的恰克D(Chuck D)以直言好辯聞名,他形容嘻哈只是「黑人的創意」 。這話也沒錯。但是嘻哈比這兩人的定義要大得多,有時,則小得多。

嘻哈現在是美國最暢銷的音樂類型,也是被剝奪權力的都會疏離青少年的聲音、需要好好解釋一番的文化辯證。

當大家以尊崇口吻提及「嘻哈文化」,通常講的是霹靂男孩必備的四大核心技術:MC 、DJ、塗鴉與霹靂舞(有時加上第五元素:定義模糊的「自覺」)。但是當無所不在的饒舌音樂(rap music,用以對應嘻哈) 吞噬了通俗文化,嘻哈四大元素定義所引發的爭議,比它平息的爭議還多。我一個朋友吹噓:「我就是嘻哈。」另一個朋友反唇相譏:「不,我才是正牌嘻哈客。」而穿著Sean John牌 牛仔褲以及騷包耐吉球鞋的少年隔岸觀火,誰在乎個屁啊。

打從嘻哈誕生的那一刻,它的定義與侷限便來自「現實」。儘管它已經主宰了市場,某個層面,它還是很褊狹、排他,且充滿敵意(因此它才又酷又賣錢)。這一點頗令人困擾。在我準備寫此書時,連絡上倫敦某位頂尖的嘻哈評論家,尋求建議。他回了一封電郵:「英國只有兩個我看得起的嘻哈頂尖寫手,一個是我,另一個不是你。」但是打開門,你便見到嘻哈脅持了主流文化,(還是主流文化綁架了嘻哈?)成為一種無所不包、深具影響力,而且全球化的文化。它是通行全世界的都會原聲帶:從紐約到奈洛比,從里約熱內盧的貧民窟(favelas)到南非的黑人居住區(township) 。

我不經腦袋,就可以講出一大堆嘻哈的象徵、主題與風格(以下未經排序):種族、政治、宗教、疏離異化、奴隸制度、性、狂歡作樂、物質主義、俚語、暴力、犯罪、哲學、服飾、髮型、運動鞋、靴子……我可以講到天荒地老。你使用霹靂男孩的語言?那是美國黑人方言式的英文(Ebonics)。你想來點嘻哈香檳?喝Cristal牌。手表?非白金勞力士莫屬。槍枝?沙漠之鷹。車子?以前嘻哈客鍾愛的是奧斯摩比(Oldsmobile),後來是凌志汽車,我想現在流行的是賓利(Bentley)(我在這個項目上可能有點資訊落後)。嘻哈有自己的電影、藝術與文學。它是次文化,卻也有自己的次文化。它有自己的戰爭與革命史,對內作戰,也向外殖民征服。它有傳教士、殉道者,更重要的,屬於自己的神話。

至於我呢。剛開始寫這本書時,認為嘻哈的精髓是直覺的,必須由內感受,它是一種無法解釋的概念,就在我的舌尖,卻無法說明。嘻哈於我,至關重要,現在,它的重要性普及每個人。或許有人尚未注意到,或許有人不喜歡,但事實是:我們已經住在嘻哈星球上。

1992年,我在辛巴威哈拉雷的酒吧,某男子走進來,身穿湖人隊背心與奇比(Chipie)牛仔褲,頭髮是一絲不苟的辮子頭,步伐帶著霹靂男孩特有的囂張動感。他注意到我的Karl Kani服飾,以及我的第二雙喬丹氣墊鞋(第一雙在南非被幹走了,說來話長),走向前來說:「喲,兄弟,啥新鮮的?」

我的穿著、坐姿,以及直率的模樣,都讓塔魯伊認定我是美國佬。我也犯了同樣錯誤。儘管他的口音與姿態像美國人,卻是土生土長、從未出過國的辛巴威人。

我們聊起天。塔魯伊跟我沒有任何共通點,除了嘻哈,這樣就夠了。一個是辛巴威黑人男孩,一個是英國白人男孩,各自使用最尖銳火辣的當代美國黑人意象作為我們的認同。這個世界實在很小 ,還越來越小。

近年來,在墨西哥卡門沙漠盆地買到壽司,或者在高棉叢林裡喝到可口可樂,不再是稀奇事。但是東京青少年跟我打招呼,說:「我同意,夥伴(word up, dog)。」或者看到穿西裝打領帶的荷蘭裔南非白人表演饒舌,我還是吃驚。其實,我不該如此。嘻哈或許是當代美國人最基本的表達方式,但究其本質而言,也是全球普同的。

地球村這個陳腐辭彙在20世紀末廣被認同。但是經過CNN「認證」播出的波士尼亞大屠殺、約旦西岸的以巴衝突、紐約的恐怖攻擊等,這些過去5年發生的事如果給了我們任何教訓,那就是我們想像中的烏托邦地球村,其實比較像是充滿疏離、失根、物質至上、暴力與權力不平等的都市,僅以語言連結。當然,毋庸多言,嘻哈是唯一的都會音樂。

難怪這是個嘻哈星球。我最好早點習慣它。能夠理解它,更好。以此為題寫書,那是好上加好。

嘻哈既是音樂又是文化,經常激起追隨者驚人的奉獻心。我不在其中。從1985年起,我曾有很長的時間忽略它的存在,譬如幫派饒舌(gangsta rap)橫行的那幾年便毫無意義,還有我短暫嘗試酸浩室(acid house)及快樂丸的年代。我常覺得那並非真我。考量我的種族、國籍、階級、以及令人沮喪的年歲漸增(這些都是鐵般的事實),這一點都不令人訝異。但嘻哈是我的初戀,跟許多年輕時代的浪漫情懷一樣,它對我還是有支配力,每當它面臨競爭或者贗品出現,就會對我勾勾手指,引誘我追隨它的號召。聽起來愚蠢,無論如何,嘻哈是我的一部份。

因此,接下來要訴說的故事是:在這個小小的星球上,嘻哈如何以其多樣化的形式成為故事的主角。在所有音樂種類裡,嘻哈最容易給人刻板印象,它的節拍與押韻都很容易辨認。或許因為如此,即便嘻哈已經全面滲透,人們還是輕蔑它,將它定格化。但是伴隨著嘻哈的全球化,不管是在國際、在地,或者個人層面,不管是嘻哈音樂本身,或者我們對它的理解,都必須再造與再認識。因此《嘻哈最前線》這本書講述的是嘻哈如何在不知不覺中征服了全世界,它也是我的朝聖之旅,希望能找到嘻哈的精髓本質,也為這個延續了15年的問題找到答案。

我無意以此書對全球的嘻哈做定義式的分析,它只是我走訪各處的快照,不免掛一漏萬。何況,我書寫人、地、文化的態度極其主觀,某些表達勢必會惹惱某些人。這是我必須忍受的後果,因為談論嘻哈總不免得罪人,這是「嘻哈怪獸」的本質。我以誠摯的心與全部的愛來書寫此書,也盼望讀者能信任這一點。這是一本獻給心胸寬大者的書,因為他們能夠體認嘻哈乃是這個時代最迷人、最詭異、最重要的普羅文化呈現。

當然,我也將此書獻給全世界的嘻哈迷。因為你不管詢問哪個霹靂男孩或者霹靂女孩,他們的回答都會跟史上最偉大的MC雷金(Rakim)所言一樣:「就算其他州也沒關係,重點不在你的出身,而是你身在何處。」 我同意(word)

共

共