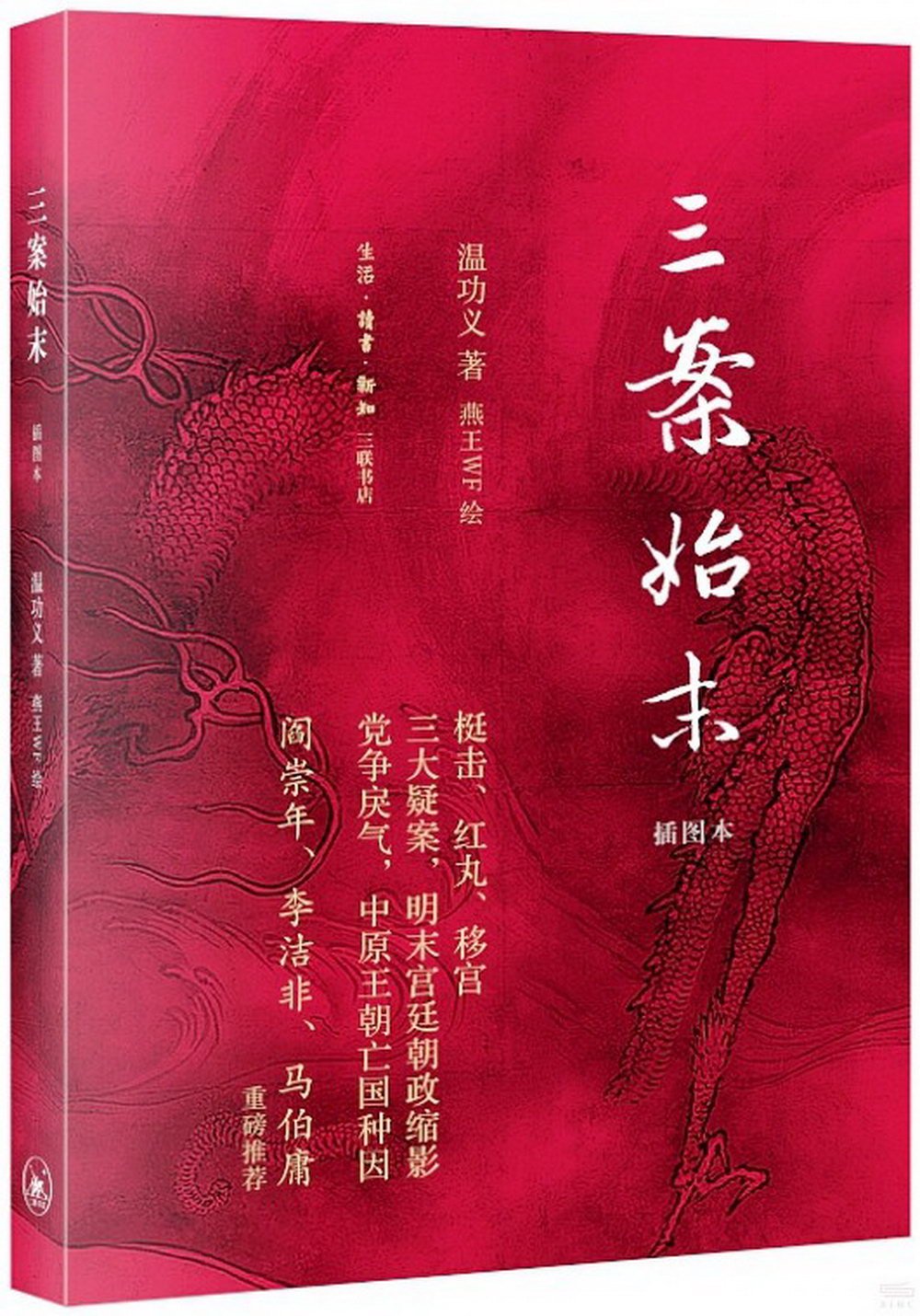

《三案始末》用不足十萬字的篇幅,釐清了明史上最為糾纏繁複又影響深遠的梃擊、紅丸、移宮三案。而在進入具體的“案情分析”之前,作者從帝權與相權的矛盾入手,到萬曆“造因”為止,從制度層面交代三案動因,從帝王層面交代三案導火線,將明代的皇權與相權,朝廷與宦官,以及三大案的來龍去脈、前因後果、相互聯繫等條分縷析,給讀者呈現出一幅明末宮廷、朝政和社會清晰生動的立體圖形。后又通過天啟、崇禎兩朝對此進行的連續翻案,更呈現出門戶之爭的面目,為明代亡于黨禍戾氣埋下了伏筆。

溫功義(1915-1990),少有才名,長於詩文。1939年入香港《大公報》工作,被時任總編輯徐鑄成譽為“玉樹臨風,才華橫溢”,頗得胡政之等人賞識。隨《大公報》遷回內地,辦理《大公報》分銷業務。1948年後定居重慶。解放后,因性情耿直和莫須有的罪名受到長期排擠,只得賦閑在家。不羈俗務的他反而盡情讀書且“述而不作”,偶爾著文、翻譯,也只限自娛不求發表。“文革”結束后,受重慶出版社鼓勵,于1984年出版了《三案始末》,后又著有《明代的宦官與宮廷》(1989年)。溫功義先生的著作,產量之少與質量之高同樣驚人,很有些不世出的天才意味。

| FindBook |

|

有 1 項符合

溫功義著的圖書 |

|

$ 235 | 三案始末(插圖本)

作者:溫功義著;燕王WF繪 出版社:生活‧讀書‧新知三聯書店 出版日期:2022-10-01 語言:簡體中文 規格:平裝 / 207頁 / 普通級/ 1-1  看圖書介紹 看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

|