本書別於以往自「天和」、「人和」、「心和」的三分論述,在視《莊子》為一部具系統性之文獻的詮釋原則中,透過基源問題的提出,以及無為修養的實踐,統合《莊子》義理之內在脈絡與諸篇之間的橫向連結,予以證成「和諧」理論於《莊子》思想的優位性。並藉由此一「和諧思想」的托出,釐清《莊子》文脈中「氣」的分疏問題,同時括及對「心氣」關係的討論,而此論述亦影響著本書對於「和諧」理論建構的重要性。

本書特色

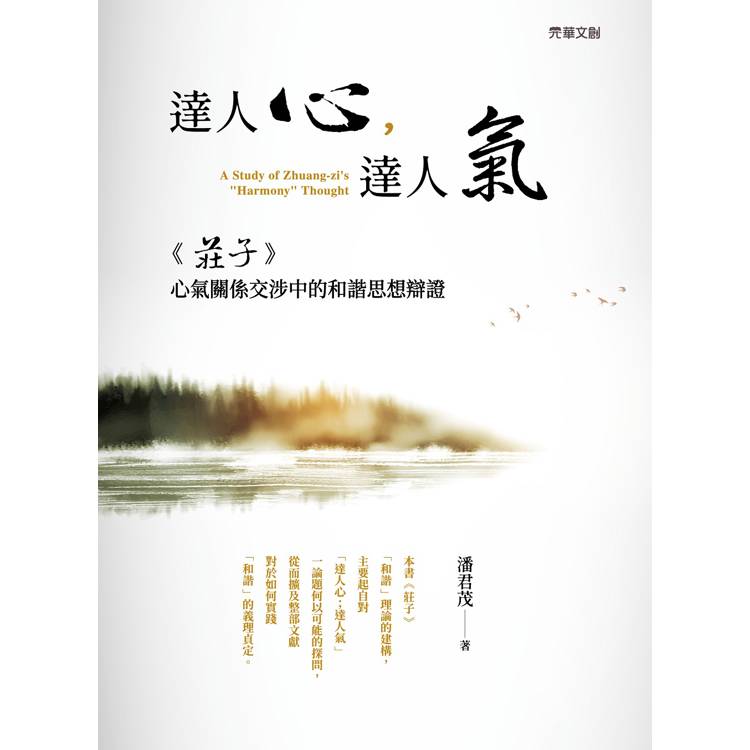

本書《莊子》「和諧」理論的建構,主要起自對「達人心;達人氣」一論題何以可能的探問,從而擴及整部文獻對於如何實踐「和諧」的義理貞定。

共

共