來自世界各地的移民如潮水般湧進,今日的倫敦已經面目全非?

透過記者第一手的深入報導,呈現與官方版本截然不同的真實倫敦!

從移民者的生命周折,看世界大城的歷史變遷與生死命題!

英國宣布脫歐之後,城市角落不堪入目的故事,會有怎樣的新發展?===========================

龍蛇雜處,罪惡叢生,倫敦儼然成為「不問生死的國際大城」──

它攫取了移民者的悲苦靈魂,轉而出售給意氣風發的有錢人。

據英國官方統計數字顯示,過去四十年來,居住倫敦的英國白人由86%跌至45%,出生於海外的新移民有40%,而5%非法移民多達60萬人。倫敦,儘管已成為外來人大雜燴的國際都市,然而,大部分新移民除了工作不稱心,更多的是生活困苦,在政府執法的灰色地帶載浮載沉。他們的存在不見於官方文宣中,他們的社會處境也不見光明。只有依靠作者深入被夜色隱藏的移民群體中,他們的故事才能被一一揭開,讓我們看見倫敦不完美而令人唏噓的故事。

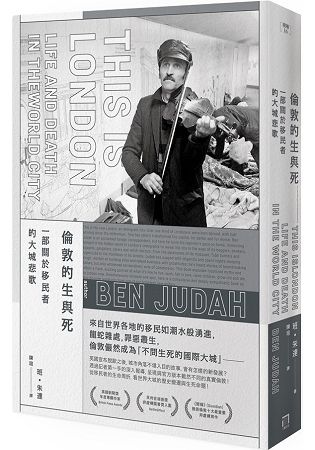

身為一名政治新聞特派員,作者班.朱達曾經因公外派歐洲大陸與中東。如今他將眼光移轉回自己的出生地──倫敦,他想理解這座自己不再熟悉、擁有5%非法移民的城市。阿富汗人、波蘭人、孟加拉人、索馬利亞人……作者試圖讓當代倫敦的塑造者們來講述這座城市的故事。也因此,本書打從第一章開始就毫不矯作地將現代倫敦攤開在我們眼前。

作者親自在這個城市冒險,而其中所經歷的事情,竟是荒誕又悲慘:他深入移民者的生活圈:與十六名落魄乞討的吉卜賽人露宿海德公園地下道,也和來自東歐的工人共同生活在廉價旅館中。他親眼目睹聲色場所與非法產業的生態演變:阿爾巴尼亞人士操控蘇荷區色情業有其歷史背景,帶著悲劇命運而來的索馬利亞人如今成了暴力集團,超過三分之二販毒市場是由越南幫派所經營……

這群人出沒的地點,向來都被視為是倫敦的輝煌所在,然而,他們卻只能做黑工、非法討債或流落街頭乞討,境遇較好者即便走入日光底下成了警察,卻得用當初所遭受的待遇一樣去搜尋與他相同背景的人;更別說吉普賽人永遠是最底層的螻蟻,乞討所得仍要上繳……所有的外來移民全被囚困於晦暗倫敦,永難翻身。

他們的生命故事恰如一部大城悲歌,飯店洗衣工、乞丐、討債者、妓女、販毒者……沒人在乎他們的生死,生命的最終就是在負責清洗屍體的猶太人手中結束,而猶太洗屍工也正是非法移民之一。他們的人生是鋪墊城市命運與輝煌的基石,在這本書中,透過作者的親身採訪,更能見到極其諷刺的,關於城市的偉大與移民的渺小。

倫敦外來移民的境遇,顛覆一般人對倫敦的大都會印象,其中人口結構與社會關係的微妙互動,在作者優美的筆下使得讀者更有身歷其境的想像。英國宣布脫歐之後,這些城市角落不堪入目的故事,會有怎樣的新發展?而台灣,面臨社會人口結構改變的此刻,類似的移工處境、遊民現況,能否視為借鑑,又該如何處理?

作者簡介:

班.朱達(Ben Judah)

猶太裔,出生於倫敦,童年於羅馬尼亞成長,曾就讀於牛津大學。因工作所需,長期遊歷並關注俄羅斯、中亞與地中海地區問題,寫作與評論散見《紐約時報》(New York times)、《倫敦標準晚報》(Evening Standard)、《星期日泰晤士報》(Sunday Times)、《金融時報》(Financial times)與《立場雜誌》(Standpoint)等。

2013年出版第一本書《脆弱的帝國》(Fragile Empire),曾於2015年榮獲英國新聞獎(British Press Awards)年度專欄作家,2016年出版《倫敦的生與死》並入選英國貝利吉福德(Baillie Gifford)非虛構圖書獎。

譯者簡介:

陳瑄

筆名陳穎。香港嶺南大學翻譯系畢業,國立台灣師範大學英美文學碩士、博士生。身兼譯者、講師及影評人身分,在學院內外從事性別與電影研究,文章散見於「流行文化學院」研究網站、「映畫手民」影評網站及部落格「酷異影誌」等,譯有《中國剩女:性別歧視與財富分配不均的權力遊戲》。

各界推薦

名人推薦:

★★2015年英國新聞獎(British Press Awards)年度專欄作家★★

★★2016年貝利吉福德獎(Baillie Gifford)非虛構圖書獎入圍★★

★★《衛報》(Guardian)推崇──倫敦十大最重要非虛構寫作之一★★

★★Amazon長銷之作,全球傳媒、書評盛譽推薦★★

要瞭解倫敦的社會地理學,你不可能讀到比本書更言簡意賅的犀利點評!

──《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)

班.朱達是一位優秀而無畏的記者,他的作品詮釋生存與生活之間的關係,

隱藏其中的訊息令人印象深刻,且充滿啟發性。

──《金融時報》(The Financial Times)

作者巧妙捕捉倫敦的另一面,並抖出這做世界大城不為人知的一面。

──《經濟學人》(The Economist)

每個人都該面對謊言與真相,每一段都令人感到恐懼。

每個國會議員都該人手一本!讀了這本書,我保證,倫敦街頭將有另一番風貌!

──《新政治家》(The New Statesman)

成就非凡!作者透過本書臨摹了一座城市肖像,並點出生存其中的遊戲規則,

其寫作觀點既有新意又令人信服。

──《文學評論》(Literary review)

班.朱達是理想新世界的引領者。

──《每日電訊報》(The Daily telegraph)

名人推薦:★★2015年英國新聞獎(British Press Awards)年度專欄作家★★

★★2016年貝利吉福德獎(Baillie Gifford)非虛構圖書獎入圍★★

★★《衛報》(Guardian)推崇──倫敦十大最重要非虛構寫作之一★★

★★Amazon長銷之作,全球傳媒、書評盛譽推薦★★

要瞭解倫敦的社會地理學,你不可能讀到比本書更言簡意賅的犀利點評!

──《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)

班.朱達是一位優秀而無畏的記者,他的作品詮釋生存與生活之間的關係,

隱藏其中的訊息令人印象深刻,且充滿啟發性。

──《金融時報》(The Financi...

章節試閱

〈莉亞橋路〉

我沿著延伸自環形公路的莉亞橋路(Lea Bridge Road)走。環形公路越過東倫敦的其他河流,連接巴基斯坦人區。交通繁忙。莉亞河(River Lea)卻緩慢地流過蘆葦和沼澤,流進泰晤士河。溜狗的人在這裡看過鱷魚,但有關當局卻什麼也沒找到。

我繼續走。邋邋遢遢的城市海鷗往垃圾桶裡啄食,發出啞啞鳥鳴。前門上了仿羅馬式拉毛漆的老帝王電影院(Regal Cinema)如今變成了非洲人教會。老電影的收藏都被掠在一旁,兀自放空。

清真寺藏身於路那頭凌亂的排屋堆裡。那是一個巨大的紅磚箱子,不高的宣禮塔上垂掛著熄滅的小燈串。牆壁上挖出尖頂的圓拱窗,綠色的窗框生了鏽。巴士咔嗒咔嗒地一台接著一台開過,卸下幾個來參加午禱的大鬍子老人,或穿運動衣的男孩。他們一下車,就一個箭步往隔壁的健身房跑。健身房的廣告詞是用阿拉伯字母拼出來的烏爾都語。

我在空蕩蕩的走廊上遇上了哈吉。我們站在鋪了藍色富美家(Formica)貼面的地板上,兩側的牆上,用綠色瓷磚拼貼出又彎又尖的伊斯蘭圖案。我們走過綠色絨面的公告欄,關懷敘利亞的單張一張疊著一張地覆蓋於其上,還有一個塑膠盒子,裡面滿滿一疊的傳單上寫著:「你是否想過回祖國去呢?」哈吉正領著我往洗滌室走去。所謂的洗滌室,就是穆斯林的停屍間。死去的穆斯林被埋葬前,會在這裡與另一個活人進行最後的接觸。

哈吉每星期洗一具到三具屍體。他的嘴唇扁薄而蒼白。白鬍子在他頭的兩側炸開。他的鼻子胖胖、圓圓的,棕色的小眼睛永遠呈發呆狀,從不聚焦凝視。哈吉頂著一顆光頭,但他毫不在意。但在筆挺的白色暗花四方塔基亞帽(taqiyah)的遮蓋下,他神氣地伸直脖子。這頂帽子是到過麥加(Mecca)朝聖的記號,哈吉這個名字也是由此而來。

「我是這樣洗屍體的。」

「我們先到醫院去,去看是否一切都處理妥當,去看他們有沒有把屍體包好。接著,我們把屍體帶到這裡……帶進房間後,就是洗屍體的時間了。」

停屍台上塗了琺瑯。台上淺淺的凹槽會把水導到排水孔去。他就這樣盯著停屍台,好一會兒。

「他們來了。」

哈吉指了指用來墊在屍體脖子下那塊微彎的木塊,又指了指寫著「尊嚴用品」的紙箱。藍白色的馬賽克浴磚鋪在這間無人待得下去的房間裡,被燈泡的白光照得閃亮。他秀給我看蓮蓬頭和色彩鮮艷的塑膠桶。然後,哈吉輕拍疊成一疊的三個銅把手木棺材,和醫院的金屬推車。就在此時,他開始對我侃侃而談。

「我洗過的屍體……都長得不一樣。少年人,長得不一樣;老人,也長得不一樣。有時候,死於心臟病的被送過來……他們也長得很不一樣。但我洗最多的,是死於癌症的屍體……要是有人死於癌症……你就不能用同樣的標準來形容。他們長得很不一樣……有些的臉部看起來還留有人世間最後一絲情緒……也有些看起來相當平靜。」

伊瑪目的歌聲穿過隔牆,透進室內。

「要是屍體充滿情緒,看起來就會是被「搖晃過」的屍體。我觸碰屍體時就能確認,屍體生前曾經被搖晃過……死於心臟病的屍體,看起來僵硬卻充滿情緒。但是,死於腦腫瘤的老人,他們看起來也不一樣,他們的屍體有的很柔軟……這一切都跟情緒有關,真的。」

「每個人的死法都不一樣。」

哈吉領進我走進辦公室。

我們坐在覆蓋了羊毛氈的塑膠矮椅上。辦公室裡空間狹小,而且亂七八糟。牆上裝了書架,架上的書除了封面鮮艷,還壓了金銀兩色的壓紋。我們正前方的桌子上,放了一個皺巴巴的糖包。哈吉坐在桌前,雙手交疊,但當他輕聲地、靜靜地開口時,我意識到他是永遠離不開那張琺瑯停屍床的。

外頭那群人正在禱告。

哈吉走進房間裡清洗時,屍體們已經都躺好在台上了。他總是一邊清洗,一邊唱歌。一次又一次地,當他的手輕柔地撥動肥皂水時,他會對屍體唱歌──阿拉伯文歌。歌詞的內容是潔淨,以及真神只有一位,穆罕默德是神的使者。從他口中吐出的歌詞隨著輕快的旋律響遍一室,與此同時,蓮蓬頭噴出水來。

水輕柔地打濕屍體,安撫亡者,把他們送上旅程。然後,哈吉會緩慢地、平靜地,頌唱《古蘭經》的詞句:亡者的記號會永遠保留在這片了無生氣的土地上,在沙粒裡,在椰棗園裡,這是亡者用他一輩子的嘆息留給我們的。

最叫哈吉頭疼的,是喉管。有時候,一具屍體裡就塞了三、四十根管線。管線深埋在皮膚裡。當他拉開裝屍袋的拉鏈時,只見皮膚上滿是針頭造成的皺摺和孔洞。但管線還不是最糟糕的,還有喉管。蠟黃的屍體面容扭曲地瞪著他,嘴巴裡吐出皺成一團的喉管──從嘴巴一直深插進他們的內臟。

「要拿出來很不容易……太用力拉的話,會把內臟都扯出來……所以要把喉管拿出來……不是件容易的差事。喉管很長,足足塞了兩英尺在裡面。當我看到這種情況時,就會把死者的父母請出房間……我請他們別待在裡面跟我一起唱歌。我拿出注射器,大概三、四十個吧,然後對父母說,『請你們別待在這裡。』因為啊,我不想讓父母看見清出喉管的過程。」

從醫院送過來的屍體各有死法。有個九歲男童被活活燒死。他的臉被濃煙燻成灰黑。他從胸口直至下半身都燒焦了,醫院的醫生吩咐不要卸下緊纏著屍體的膠布條。

也有死於可怕的疾病的屍體。這些屍體被送來時,已經躺進了棺材,棺材外還用塑膠布緊緊密封。清真寺被禁止打開棺材。這種屍體,哈吉會進行「乾洗」。他會把屍體帶進洗滌室,然後一邊用手作勢清洗,一邊唱歌。最後,把一小滴水滴在棺材上作結。

哈垃看遍了死亡的各種形式:平靜而滿足的、暴力而掙扎的,但每每使他大為震驚的,還是要數跳軌自殺。這種屍體最叫人慘不忍睹了。醫生會叫清真寺別拉開拉鏈。但他們還是會這麼做。沒有人能體會裝屍袋裡的痛苦。除了清洗,再沒有別的方法能把被列車輾碎的屍體送上旅程。

每次拉開裝屍袋的拉鏈,哈吉都會昏倒,屢試不爽。然後,清真寺裡就會有人大喊,「他倒在地上了!」男孩就會跑過去,遞給他一杯水。手跟腳都被切斷了,不見了。主軀幹上的巨大切口露出了被撕扯過的爛肉。最不堪入目的,還是頭顱被切掉了半個的屍體。他哀求家屬們不要進來。他擋在門前,苦苦哀求,「別看這具屍體了。」但他們總是強迫他。

「相信我……女人們的尖叫聲,你聽過就永遠忘不了。」

世界沒有別的尖叫聲會是這樣的。哈吉不知道該怎樣形容。但他還是繼續清洗。他的動作很輕柔。當他把年輕人的屍體放在一旁,一邊包紮,一邊吟唱時,他的歌聲同樣輕柔如搖籃曲。有些伊瑪目會說,跳軌自殺的人,你是不該幫他們清洗的。但哈吉不信這一套。誰又會知道,是什麼樣的痛苦,把這些男孩逼上絕路呢?

「有時候,屍體會跟我說話,當我直視屍體的雙眼時。那一刻,我就明白了……明白情況有多糟……我就像看見烙印在眼球上的照片底片……我看見痛苦……痛苦告訴我他承受了什麼……我無時無刻都能感受到他所承受的痛苦……這就是我在洗滌室裡的感覺,當我唱歌給他們聽,當我用阿拉伯語對他們說話時。」

他把右手放在心臟的位置上搓揉。

「許多人動不動就會說,他們從巴基斯坦來的時候……家人就幫他娶了妻,一併帶過來,但妻子不喜歡他,於是夫妻倆天天吵架……有時候,妻子不是不喜歡他,而是不喜歡他的父母。而屍體們告訴我,他們每天都在想,『我得回去……』」

「屍體告訴我,他們生前都在奮鬥……有的跟我說,他心裡總是難過,他用額頭抵住牆壁,對自己說,『我犯了錯……我得回去。』他們說……有時候是工作出了問題,有時候是財務出了問題,有時候他犯了個小錯……就被警察抓去了。在清洗時,他們告訴我各式各樣的事。」

禱告結束了,我們聽見男人們離開的聲音。

「所以,清洗完畢後……我會問父母幾個問題。『這人是誰?』『他平常待妻子如何?待朋友又如何?』我把我在清洗時所看到的告訴父母,我跟他們談這個人,談他看起來怎樣;而他們也告訴我,他是個怎樣的人。」

「我把從父母聽到的,與我在清洗時看到的,進行比對。百分之九十的時候,我都認同死者在清洗時所告訴我的,是真的……」

他的音調低似咕噥。

「每當我在清洗時,我都在想,無論你在做什麼……記住,有一天,你也會落得相同下場。所以,我洗他們時,從來不趕時間,從來不趕……要是任何人希望我慢慢地洗、靜靜地洗,我就會這麼做……因為,我不知道自己什麼時候也會死。我總是在想,這就是我……我也會在那裡。」

哈吉的旁遮普語口音很重,說起話來起起伏伏的。他背貼椅背而坐。他不是在看我。他的視線穿透了我,落在架子上那數百本壓了金銀壓紋而閃閃發亮的禱文上。他移動了手的位置,改放在大腿上。老舊的電腦嗯嗯嗡嗡地輕聲低鳴。

……哈吉累了。倫敦流逝的速度太快。他還記得一九七六年剛到的時候,在白教堂的巷子裡穿梭遊蕩。冬日的河流升起了霧氣,早晨的空氣聞起來有植鞣皮和猶太人的氣味。在此之前,他從來沒有見過猶太人。他們身穿黑色長外套和卡夫坦長袍(kaftan), 頭戴費多拉帽(fedora), 拿著書,與他擦身而過。在那些寒風刺骨的早晨裡,蜿蜒的紅磚巷上迴盪著猶太人鞋跟著地的踢踏聲。然後,猶太人漸漸消失了。直到一九八〇年代,巷上無論是紅色磚頭或棕色磚頭的門牌上,都再也看不到猶太人那些火焰形狀的奇怪字母。有的房子更被煤灰燻成黑色,尤如荒廢了上百年之久。

哈吉日日夜夜都在拍打皮革。猶太人把漏水的穹頂建物築轉賣給穆斯林時,他在拍打皮革。這裡曾經是猶太人禱告的地方。他們跟穆斯林說,這裡曾經是一所教會,光線透過鑲在大圓窗框上的易碎的玻璃,竄進洞穴似的內部,旋轉然後暗去,那樣的緩慢,隨著夜的到來,隨著倫敦慘白的日出與日落。

哈吉拍打皮革,直到最後一個白了鬍子的猶太人也把他賣繩索和紙箱的店收起來了,直到歪歪斜斜的紅磚巷上,攤販們都改用孟加拉語和烏爾都語來叫賣皮帶、布卷和盜版卡帶了。在他還來不及察覺的時候,頭頂上的霓虹燈箱就如菇蕈般增生,上面寫著,「這是巴爾蒂鍋菜(balti) 館」和「這是印度餐廳」,直到入夜以後,整條紅磚巷都綻發出紅紅黃黃的光芒。

這一切都完結了。

工廠關門了。皮革廠倒閉了。小販們也不再擺賣了。而就和他也不知道到哪裡去了的猶太人一樣,穆斯林之間,也越來越陌生了。微彎的紅磚巷上,照樣有衣衫鮮豔、穿貼腿牛仔褲的人群,咖啡機嗡嗡作響,夜店傳出呯呯或叮叮噹噹的敲擊聲。但他在皮革廠裡一同上班的朋友們,不再到鐵路橋下抽菸或談笑,也不再因巴基斯坦的政變而爭論不休。他們接二連三地,全都到萊頓和森林門開計程車去了。

哈吉坐在辦公室裡。辦公室的門盪開著,門外,退了休的老人們坐在磨損了的棕色地毯上,地毯從這面牆一直延伸到那面牆,上面沾了毛屑和灰塵。他們時而住口不語,時而開口說話。哈吉覺得他們逗趣得可笑。這些人認為在這裡,他們一天裡有五次是聖潔的。

因為他洗屍體,所以他們害怕他。有些男人──老男人,差不多一百歲了──被到底是瑞瑪丹(Ramadan) 還是主麻日(Jumu’ah) 禱告而搞得困惑了。他們就跑去看他,用老人家那褪了色的眼睛看他。當他對他們微笑時,他們像開齋節(Eid) 後用來獻祭的山羊般顫抖,彷彿他真的是被派來送他們走完人生最後一段路的天使。

「有個先知,有個男人死了,他就說,『有人把他殺了……』他去檢查男人的眼睛……他一看男人的眼睛,就看到了殺死男人的人。先知看著男人的眼睛,然後說,『我看見了一個人,他就是兇手……因為,男人的眼睛顯示出他的臉。』」

「我看過很多雙眼睛……」

「三天前,我看見一個二十八歲的男人……他長了腦腫瘤……他身高六尺二寸……我忘不了他,我是說真的……他的眼睛像這樣張開著……」

「他是個年輕男子,跟你一樣呢……你不會想死,對吧。我們都有各自的家庭。你有老爸、老媽、兄弟、姐妹。你幹得很不錯……當一個年輕男子快要死了……他會問許多……許多的問題……為什麼這種事只發生在我身上呢?為什麼別人都沒事呢?我才二十八歲,為什麼不是別人……為什麼這樣早?他全身緊繃……因為,在那最後的時刻裡……你被填滿了……被所有的問題、所以的痛苦填滿了這裡……就是這裡……」

哈吉沉默了一下。他用五根指頭摸了摸頭。

「當你死的時候,一切都會打在這裡……一切都會留在這裡……他們會問,『為什麼?為什麼是我?』而在清洗的時候,為他們唱歌的男人把一切看在眼裡,他就可以當審判者……」

哈吉把手蓋在額頭上。屍體,他看過許許多多的屍體。但是,在屍體旁時,他還是會發冷如同潮濕的老房子。哈吉移動雙手,把爬著皺紋的額頭埋在手中。

「他用眼神在詢問……」

哈吉哽咽。

「他的眼睛在問……為什麼他要長腦腫瘤……他的眼睛是全白的……兩隻眼睛在說話……兩隻眼睛大睜著,即使是我也無法叫它們閉起來……他的眼睛……在對我說……它們在對我說……『我不想死。』」

清真寺裡的每場葬禮都不一樣。

最具有挑戰性的,是索馬利亞人的葬禮。健康與安全規則都蕩然無存。他們一來就是好幾百人,在每個空間的每個角落裡禱告。他們在辦公室裡禱告,在廁所裡禱告,在太平梯禱告。你是無法阻止他們的,因為他們一家人在禱告裡團結起來。巴基斯坦人的葬禮規模較小,但是清真寺卻嫌他們太情緒化了些。媽媽們和姐妹們哭就算了,有時候,連男人也哭。奈及利亞人則是最吵的。他們一進來,就扒光衣服,上下跳躍,任由情緒主導一切。然而,最小型的葬禮,是屬於阿拉伯人的。連清真寺也覺得驚訝。也有親戚只有三、四個的摩洛哥人,被葬在這裡。

哈吉把東西收拾好,準備離開。背後的門咔嗒一聲鎖好後,他就走了。

而我則穿越紐貝利公園(Newbury Park),往艾諾(Hainault)進發。列車在中央線上搖晃著,與路軌摩擦出刺耳的金屬聲。東倫敦那些狹窄而密密麻麻的排屋讓路給高爾夫球場,還有被枯黃的山楂樹、相思樹和一排排冷杉包圍的市郊住宅群。

我拖著沉重步履,走在通往墓地的新北路(New North Road)上。這是穆斯林在倫敦的最後一段路了。毛毛雨正在下。天空從帶藍的灰變色成淡藍。枯葉散落在街道上:完整的、裂開的、堆成一堆的、離群獨行的、整塊橘色的、黃色的,還有淺綠色的。

我拖著沉重的步履,走過幾座平房,窗戶內的花園侏儒和陶瓷貓頭鷹對我眨眼。我又走過幾個泥土被翻得凌亂的園圃,直到我走到了供人嬉戲的田野。我拖著沉重的步履,越過底下全是泥濘的草地,終於抵達墓地的閘門。這裡是和平花園(Garden of Peace)。

倫敦的穆斯林就葬在白樺樹和榆樹後。被翻過的泥土裡,整齊地挖出一個個墳墓。同樣整整地立在一旁的匾牌上,刻滿了被埋者的名字。穆斯林有此一說:別帶花到墓園去,免得亡者被花的顏色引誘,看得見卻摸不著,甚是折磨。可是,他們的英國朋友卻不斷花前來:百合、小花束,和花圈。

兩個男孩在我身邊跑過。他們和我年紀相若。一個是戴紅色棒球帽、穿灰色運動衣和亮黑色羽絨背心的亞洲人;另一個是是穿藍色牛仔褲、淡藍色連帽滑雪外套的黑人。他們來到小榆樹下的墳前,掏出一本皮革封面上滿是刮痕的書,把手搭在好兄弟的肩膀上,然後唱起歌來。我轉身離開。天空是淺藍色的。嬉戲用的田野的遠處,是錐體和方塊形狀的高塔。

點點強光在閃爍。

(節錄)

〈莉亞橋路〉

我沿著延伸自環形公路的莉亞橋路(Lea Bridge Road)走。環形公路越過東倫敦的其他河流,連接巴基斯坦人區。交通繁忙。莉亞河(River Lea)卻緩慢地流過蘆葦和沼澤,流進泰晤士河。溜狗的人在這裡看過鱷魚,但有關當局卻什麼也沒找到。

我繼續走。邋邋遢遢的城市海鷗往垃圾桶裡啄食,發出啞啞鳥鳴。前門上了仿羅馬式拉毛漆的老帝王電影院(Regal Cinema)如今變成了非洲人教會。老電影的收藏都被掠在一旁,兀自放空。

清真寺藏身於路那頭凌亂的排屋堆裡。那是一個巨大的紅磚箱子,不高的宣禮塔上垂掛著熄滅的小燈串。牆壁...

目錄

Chapter01_維多利亞客運站

VICTORIA COACH STATION

Chapter02_公園徑

PARK LANE

Chapter03_佩克漢高街

PECKHAM HIGH STREET

Chapter04_尼斯登巷

NEASDEN LANE

Chapter05_白沙瓦─倫敦

PESHAWAR – LONDON

Chapter06_象堡

ELEPHANT AND CASTLE

Chapter07_漢默史密斯及城市線

HAMMERSMITH AND CITY

Chapter08_白城

WHITE CITY

Chapter09_福特焦點

FORD FOCUS

Chapter10_北環公路

NORTH CIRCULAR

Chapter11_貝克頓峰

BECKTON ALPS

Chapter12_伯克利廣場

BERKELEY SQUARE

Chapter13_N21

N21

Chapter14_騎士橋

KNIGHTSBRIDGE

Chapter15_凱特福德橋

CATFORD BRIDGE

Chapter16_前街

FORE STREET

Chapter17_漢斯廣場

HANS PLACE

Chapter18_普拉斯托公路

PLAISTOW ROAD

Chapter19_哈利斯登路

HARLESDEN ROAD

Chapter20_艾德蒙頓綠地

EDMONTON GREEN

Chapter21_查斯特長廊

CHESTER ROW

Chapter22_黑麥巷

RYE LANE

Chapter23_伊爾福巷

ILFORD LANE

Chapter24_藍伯特路

LAMBERT ROAD

Chapter25_莉亞橋路

LEA BRIDGE ROAD

注釋

NOTES

謝詞

ACKNOWLEDGEMENTS

Chapter01_維多利亞客運站

VICTORIA COACH STATION

Chapter02_公園徑

PARK LANE

Chapter03_佩克漢高街

PECKHAM HIGH STREET

Chapter04_尼斯登巷

NEASDEN LANE

Chapter05_白沙瓦─倫敦

PESHAWAR – LONDON

Chapter06_象堡

ELEPHANT AND CASTLE

Chapter07_漢默史密斯及城市線

HAMMERSMITH AND CITY

Chapter08_白城

WHITE CITY

Chapter09_福特焦點

FORD FOCUS

Chapter10_北環公路

NORTH CIRCULAR

Chapter11_貝克頓峰

BECKTON ALPS

Chapter12_伯克利廣場

BERKELEY SQUARE

Chapte...

共

共  2018/07/11

2018/07/11