你一定幻想過,假如能夠竊取他人的能力來使用……

但這會是強大的恩賜,還是萬劫不復的詛咒?

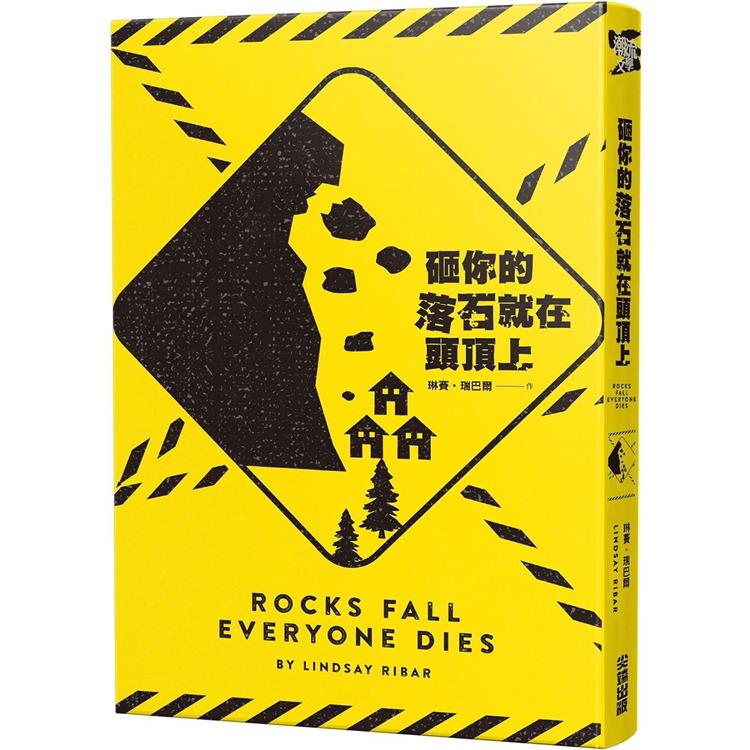

★暢銷全美的瘋狂之作!榮獲美國亞馬遜書店當月YA選書

★榮獲美國邦諾書店青YA Blog最期待書籍

★「不管作者嗑了什麼,都給我來一點!」──全球讀者★★★★★盛讚推薦!

英文中的俗語「岩石墜落,全員陣亡」(Rocks fall, everyone dies)原指一個戲劇性(結束情節)的轉折,作者巧妙將其融入本書驚悚的故事線,加入魔法與權力操弄,構成致命的威脅。

男主角亞斯本聰明自傲,性格複雜不乏缺陷,他能運用自己的能力做出正確的選擇嗎?面對邪惡的家族傳統與誘人的力量,你想成為什麼樣的人?

在能控制一切的強大權勢中,你怎麼選擇?

▋各界好評

「錯綜複雜的人物與家庭故事,讓本書從第一頁就吸引了讀者。作者利用一個有能力操縱周圍人心的青少年展開一場非凡的冒險,並巧妙平衡了沉重的道德困境。……快節奏的劇情充滿不可預測的轉折,完美地平衡了夏日浪漫與精心安排的超自然懸疑。這是一個關於家庭、愛情,以及決定你想成為什麼樣的人的新奇傑作。」──柯克斯書評

「令人驚嘆的故事內容。節奏明快的超自然謎題,有著別於以往的魔法。」——《學校圖書館》雜誌

「一部平衡幻想與現實主義的小說……角色(其中一些人從中記取了教訓)以一種非常人性化的方式展現邪惡,讓人無法停止閱讀下去。」——《號角圖書》雜誌

「一個令人忐忑不已的超自然懸疑故事……。」——《出版者》週刊B

「令人耳目一新。一個以現實世界為基礎打造的驚奇幻想。」——《書單》雜誌

「從書名到結尾都完美無缺,我無法放下這本書!人物在這部精彩的書中閃耀著超自然的轉折。」——貝絲‧瑞維斯,《星河方舟》系列作者

▋「我這一段時間以來讀過的最特別的幻想作品!」──Goodreads好讀網讀者★★★★★五星盛讚推薦!

「這本書是如此令人著迷,以至於我無法停止閱讀它!」

「故事裡充滿了神祕、魔幻和複雜的角色,魅力實在太強大了!」

「如果你正在尋找一些不同的懸疑作品,請一定要看看這本書!」

▋故事大綱

亞斯本從小就曉得,他的家族成員都擁有一種不尋常的能力──

探知並偷取他人內心最幽深的情感。

他也知道家族運用這個魔法能力,數百年來秘密保護著小鎮的安全,

使小鎮上方的崖壁不崩塌墜落。

無可諱言地,這是相當方便的能力。

但唯獨一條必須恪守的紀律,就是不能將魔法使用在家族成員身上。

因此,亞斯本的父母親離異後,他也無法藉由挽回母親。

直到夏天,亞斯本與兩個好友一起到祖母家度假,

他意外發現,探取他人內心的魔法並非家族唯一的祕密,

而後續引爆的效應恐怕非常危險。

亞斯本必須決定,

為了自己的渴望,他願意多不擇手段,冒多大風險……

作者簡介:

琳賽‧瑞巴爾Lindsay Ribar

白天是文學出版經紀人,晚上是演唱會狂熱者。畢業於紐約大學,目前與幾個室友(兩位人類,一隻貓科動物)合租公寓,且擁有稍嫌過量的唱片收藏。著有《砸你的落石就在頭頂上》。

譯者簡介:

陳思穎

國立臺灣師範大學翻譯研究所畢業,曾任出版社編輯,譯有《監控資本主義時代》、《四個神聖的秘密》、《機艙機密》、《快樂就是》、《永無境》系列等書。

章節試閱

布蘭迪跟席歐即將分手,只是他們還不曉得罷了。

他們正為了上星期看的電影吵架,席歐說:「看它幹嘛?整部片根本只有爆炸場面而已!」

布蘭迪回嘴:「就是要看爆炸場面呀!」難怪她是全世界最正的女生,我默默把這一條理由加進我腦中的超長清單。

我呢,則是又拿根薯條沾了沾番茄醬,塞進嘴裡,旁觀好戲上演。

可憐的席歐,到現在還沒察覺任何不對勁,只說:「那很瞎耶。」接著咬了一大口漢堡。我已經把我的份吃完了。

「你每次都覺得我喜歡的東西很瞎。」布蘭迪說,我看得出她理智線繃斷的瞬間。「每次都這樣,媽啊,你甚至沒試著去喜歡那些東西。」

「我有啊,」席歐說:「我跟妳一起看了那部電影,不是嗎?」

「對,因為你想趁關燈之後亂摸我。」布蘭迪把頭髮一甩,我將一把薯條往嘴裡塞,免得笑太明顯。

就是現在,精彩的要來了。

「說真的,真搞不懂我之前喜歡你哪裡。」

「什……什麼?」此時席歐整個一頭霧水,我幾乎同情起他來。「直到昨天妳都挺喜歡我的啊。欸,五分鐘前妳明明還喜歡我。」

確切來說是到四分鐘前為止,我記著時間。不過我當然一個字也沒說,只是默默吃我的,努力掩飾這一切讓我多開心。

布蘭迪正要回答,不巧被突如其來的鈴聲打斷,黑色琴鍵樂團的旋律響徹安靜的餐館。是我的手機,冬青姑媽專屬的鈴聲。

「喂?」我說。在我旁邊,席歐飆了布蘭迪一個很難聽的字眼。

「媽說石頭有裂縫。」冬青姑媽依然是那副急躁的語氣,「你最快什麼時候到家?」

我本來想告訴她,嚴格來說她跟奶奶同住的房子不算我家,不過她性格易怒,跟她爭辯用字遣詞只會討個沒趣。於是我答道:「走路的話十五分鐘,妳來載我的話五分鐘。」

「拜託,你有夠懶。」她嘆口氣:「好吧,在五朔節草原等我們,給你十分鐘。」然後就掛了電話。

「大家,我先走了。」我邊說邊拎起外套,從包廂座位起身,「親戚召見。」

「你看,這個也是。」布蘭迪隨即接口:「看看白楊跟他家人怎麼相處的,家人一打電話他馬上趕去,換成他打電話八成也一樣,這才對嘛!但你整天只會跟我抱怨你爸媽。」

布蘭迪恰恰相反,每天晚餐後都會打給她爸。她擺出是她自己想打的樣子,而不是因為她爸不管什麼都擔心得要死,但明眼人都看得出她很受不了。

席歐沒用地嘀咕了幾個不成句的字,整個人在座位上越來越往下滑。怪不了他,布蘭迪一發飆就像是復仇女神下凡,何況我從沒看她這麼火大過。現在要走還真讓我覺得有點可惜。

然而在這個鎮上,冬青姑媽的電話比什麼都來得重要,甚至勝過這場可能扭轉我命運的爭執。我在桌上放了張十元紙鈔來付晚餐錢,接著便走向門口,這時服務生剛好走了過來,估計是要請布蘭迪跟席歐小聲點。

在位於紐約上州的三峰鎮,今晚是個在市區絕對享受不到的宜人夏夜,沒有冷氣往熱氣蒸騰的人行道滴著髒水,只有微帶白晝餘溫的涼爽山風,氣溫夠低,即便我穿著長袖發熱衣仍然自在,但又暖得用不著多添外衣。

我踏出餐館後向左轉,沿著大街往前走,經過豆倉咖啡,接著是風格做作的服飾店(這個時間已經打烊),再來是鎮上唯一的超市,走到這裡代表即將離開商業區,前面就是住宅區。再走個幾分鐘,連房屋也越發零星,其後便只看得見樹林。起碼,這是我左手邊的風景。

在右手邊,一開始是草皮與精心栽培的樹木,到了這裡已是一大片開闊、平坦的草地,維護得很好,簡直可以拿來踢足球,偏偏正中央有棵巍然橡樹。

這是五朔節神樹。三峰鎮居民每年都會在這裡留下一個小禮物,是為了……表達敬意?答謝?總之就是那類的,我從沒參加過五朔節慶典,所以不曉得這些禮物的涵義。我只知道,這些禮物會一直留在樹下,直到快克家族(也就是我的家人)來取走。

我前幾年也來過幾次,都是在我們家族即將舉行三位儀式的時候。這是我今年暑假第一次過來,期待之情盈滿心頭。

來到樹前,我彎身把頭探到樹枝底下,端詳樹幹。應該說,是端詳樹幹四周堆積如山的物品。這堆東西的樣子每年看起來都差不多,集合了各種古怪小玩意,留下它們的人有可能是迷信,有可能是熱愛傳統,也可能兩者皆是。

小時候,初次看見這座小山時,我覺得它像是成堆的魔法。

今晚,我剛離開的那間餐館正在上演更美妙的魔法。我拿出手機一瞧,想看看我那兩位好友會不會有誰傳來訊息──我想知道他們究竟分手了沒,或者這場架還有的吵。

沒有訊息。嗯,只有一則媽傳來的訊息,是她今天第二則,本週第十則。我沒看內容就刪了,這幾個月來我都是這麼做的。

草地傳來沙沙的腳步聲,以穩定的速度接近。我抬頭一望,眼前是正朝我走來的冬青姑媽,她身材高䠷,背脊挺直,衣著似乎是上班穿的套裝。她的髮色跟爸一樣,深金中帶幾縷褐色,此時嚴謹地梳到腦後,我猜她是剛下班就趕過來了。

奶奶跟在她身後幾步之遙。她比冬青姑媽略矮些,身材也較圓潤,捲曲的鐵灰色頭髮散落在帶笑的臉旁,雙手插在長褲口袋中,緩步穿越五朔節草原,大氣不喘一下,像是比實際年齡年輕四十歲。

「我最早到。」他們走近時,我說。

「是啊。」奶奶說,語調一如既往地親和。「湖邊好玩嗎?」

過去一整週,席歐、布蘭迪和我天天下午都往榆景大湖跑,由席歐擔任司機開他那輛帥氣新車,我們會租艘獨木舟或腳踏船什麼的,要不就在岸上發呆,輪流喝我用假證件買的酒,買到什麼喝什麼,晚上就回三峰鎮去那間餐館吃漢堡。

我聳肩,「沒什麼好不好玩的。跟昨天一樣,也跟前天一樣。」

冬青姑媽用鼻孔嗤了一聲,走向五朔節神樹的樹幹,細看物品堆,看似急著要進行儀式。也可能她不是急著開始,而是急著搞定儀式,那她就可以躲回房間喝個爛醉了。

不過奶奶沒管她,而是用溫暖的手輕拍我的臉頰,說:「今年暑假有朋友在這陪你,應該挺開心的吧。」

「對啊,很開心。」我說。這也是實話。我一向很喜歡跟奶奶相處,況且先前堂姊石楠還在的時候,冬青姑媽人還不錯。可是今年一切都變了,在這種情況下,有席歐跟布蘭迪陪我挺好的。雖然這代表我從早到晚都得當他倆的電燈泡。

但以後這就不成問題了,起碼我希望是這樣。

「妳說兩個,對吧?」冬青姑媽不耐煩地說,繞著樹踱步,掃視散落的物品:歪七扭八的陶碗、編繩手鍊、裝了大顆塑膠紅寶石的小塑膠戒指、獨眼泰迪熊、幾個可動人偶、多到爆炸的CD、書、筆、信封、鞋子、零散的紙張。「這次裂縫是什麼性質?」

奶奶瞥了她一眼。「嗯哼……」她閉上眼,雙手蜘蛛腳似地在半空遊走,彷彿摸得到某種我們無法接觸的物質。

「一樣棄置之物,一樣贈禮。」她終於開口:「一男一女,相互平衡。那個。」

她眼也沒睜便往物品堆一指,對準了一個缺了左手的塑膠小蝙蝠俠。冬青姑媽彎腰將之撿起,用抱著嬰兒的姿態捧在胸前。

「跟那個。」奶奶加上一句,指著物品堆的另一個位置,這次由我把東西拾起來。《巴斯克維爾的獵犬》,亞瑟‧柯南‧道爾爵士著,我從沒讀過。

奶奶看看冬青姑媽,再看看我,半晌後滿意地點頭,說:「走吧。」隨後再度橫越草原,朝餐館的反方向走去。

我沒問她為什麼選蝙蝠俠人偶跟書,好久以前我就放棄問這種事了,因為奶奶只會回我這類的話:「懸崖想要什麼就是什麼,我該做的是找出最匹配的能量。」

聽起來完全沒道理。沒關係,只要儀式照常發揮作用,懸崖照常佇立,我就沒意見。

奶奶的房子非常奇特,最初大概只是個小木屋,建造年代是……天曉得哪一年……那之後又增建了數不清的樓層、廂房等等,現在成了占地廣闊的誇張大宅,簡直像是從吉勒摩‧戴托羅電影中跑出來的。這房子竟然有角塔,老天爺,而且足足有三座。

我們三人按奶奶的規矩在前門脫鞋,來到起居室,走在最後的冬青姑媽把拉門鎖上。每逢儀式她總會這麼做,而且現在更得鎖門,畢竟席歐跟布蘭迪隨時可能闖進來。他們並不曉得我們家族為了避免懸崖崩毀、保護這個鎮的安全,究竟施了哪些手段,家人也明言禁止我告訴他們。

講得好像我會想要告訴別人,怎麼可能,拜託。

奶奶動手生火,冬青姑媽則走到起居室另一端,從雙人沙發下取出一個眼熟的木盒。我輕手輕腳走到她身後,打算拿片我的葉子。

「可以不要這樣嗎?」她厲聲說,把木盒往胸前一抱,用背脊擋住我的視線。

我正想回嘴,還沒出聲,只見奶奶瞥了我一眼,搖搖頭。我嘆了口氣,嚥下反駁,讓出更多空間給冬青姑媽。換作其他時候,我會無視奶奶,叫冬青姑媽不要那麼機車,只是姑媽不到五個月前才失去石楠,八成有資格做人機車一點。於是我沒發火,回到爐邊,隨姑媽自己去挑葉子。

爐中,火焰彷彿顏色鮮亮的幽魂在跳舞,底下的木柴劈啪作響。但我頭一回注意到另一件事:木柴底下壓著什麼,在我凝視的同時越燒越熱。我瞇起眼,努力想要看清。

我問:「為什麼裡面有顆石頭?」

奶奶走過來,站在我身旁。「裡面一直有顆石頭。」

「喔。」我說,覺得自己有點蠢。「嗯。可是為什麼?」

「那是懸崖的碎片,」奶奶說:「火焰接觸到那塊石頭時會產生連結,再透過石頭連到懸崖本身。」

我點頭,揉著脖子思索這段話。石頭是個媒介,是儀式的一環,像我一樣。酷。

冬青姑媽總算搞定那盒葉子,回來和我們一同站在爐前,手中拿著三片乾葉。一片細細長長,一片小巧、帶有尖角,一片有如寬胖的淚珠。

「媽,橡樹葉呢?」她問奶奶。

「哦,對、對。」奶奶說著將手伸進口袋,同樣拿出一片葉子,然而這片顏色鮮綠,是剛摘下來的。這是五朔節神樹的橡樹葉。冬青姑媽伸手要接,奶奶卻縮了手:「也許該讓白楊來,這是他今年第一場儀式。」

興奮的情緒在我胃裡綻開,但我沒表露出來。我愛死這個了──參與古老儀式,為了重大使命施展魔法;還有,我就招了吧:我也愛藉著機會賣弄一下本事,因為我真的對魔法很拿手。

「好啊,我來。」我說,伸手拿葉子。

冬青姑媽緊抿嘴唇,不過仍遞了片乾葉給我,是淚珠狀的白楊。

我手持葉片,距離火焰幾吋之遙,複誦我們家族自遠古便代代相傳的咒語:「吾名等同吾身,雙雙奉獻於汝。」隨後,我任由與我同名的葉子落入火中。葉片燃燒時,我想像火舌把我連結至柴堆下的石頭,再連向一里開外的懸崖。

「吾名等同吾身,雙雙奉獻於汝。」冬青姑媽說,把帶尖角的冬青葉投入火堆。奶奶用柳葉重複相同動作。

待那些葉片全數化為飛灰,奶奶一言不發地將橡葉也拋進爐火──剎那間,一切驟變。火舌竄高,一瞬之間閃耀萬千色彩,最終固定在一種不自然的詭譎色調,介於藍、綠、青色之間。火焰不再散發熱氣,卻仍像真正的火那般不斷跳動。

有

夠

帥。

「玩具先來。」奶奶說。

冬青姑媽把蝙蝠俠遞給我。「你負責探取,」她說:「我來傳送。」

奶奶在旁點頭同意,這兩件事奶奶都做不了。無所謂,我也比較喜歡探取,傳送很無聊。

我接過她手中的蝙蝠俠,閉上雙眼。不要仰賴視力,一向能讓我把握得比較準確。

我撫過蝙蝠俠的軀幹、兩腿、帶尖耳的頭部,在指間感受布質披風,尋覓能夠探入的破口,讓我超越物品的形體,深入那片肉眼無從得見的領域,那裡會有線索指引我正確方向,連接上將玩偶送給神樹的原主人。

手指碰到玩偶缺了左臂的關節時,我才找到入口。手中的物品不再只是個可動人偶,而是備受珍愛的寶貝,待在某個男孩的手中令它最感自在。玩偶記得那男孩如今的模樣,他長成了滿懷自信的青少年,最近打定主意要捨棄壞掉的兒時玩具。好幾年前,他只是個莽撞的小學生時,「壞掉」的玩具對他來說等同「最愛」,尤其是可動人偶。基於這個原因,儘管蝙蝠俠在對抗神力女超人的激戰中失去左手,他也並不在意。

過去對玩具的依戀?也許我可以取走這個。

「不夠。」奶奶說,我微微嚇了一跳。「白楊,這條裂縫需要更強烈、更明亮的東西才能修好。即使我們取走的東西在懸崖那邊都會化為能量,可是能量有不同的味道、不同的力量──」

「我知道,我知道。」我打岔,但並不覺得煩。奶奶偶爾會這樣,在三位儀式的過程中進入指導模式,我猜要是你總得跟抽空來協助儀式的人解釋細節,自然而然會變成這副樣子。

「我知道你知道。」她戲謔地說:「那就快做。」

我更深入探尋蝙蝠俠原本的主人。他總是不太在乎成績,儘管他的平均成績始終只有B。對家人充滿保護欲和強烈的愛,就連討厭家人的時候也依舊如此。深愛著一個女孩,情意綿長,初次注意到她的時候是五年級,因為那女孩在運動會上跑贏他。絲絲縷縷的友誼往四面八方伸展,無可撼動,備受珍視。有信心能打好橄欖球、籃球、足球、桌球、網球,我的媽,也太多種球……

啊,好勝心。

或許就是這個,既像奶奶要的那樣明亮,取走了也未必會讓他難受。

找到了,我心想,接著才意識到我說了出口。我張開眼,只見奶奶若有所思地朝我點頭。

「愛比較,」奶奶瞇眼注視我,「爭強好勝。親愛的,做得很好。這東西幽微、強烈,無疑是很明亮。很好,把它取出來。」

就等這個指令。我再度閉上眼,用意念勾住那男孩的好勝心,彷彿那是擁有形體之物。我耗費了點時間才將它稍微扯鬆,這是意料之中的事,畢竟好勝心深植於他的人格當中,但我還是成功了。

儀式中的探取不同於平時的探取。如果是我探進別人身上取走東西,多半會用以下三種方式處理:我自己吸收掉、轉送給別人,或是任其消失。然而在儀式上,我必須用略有差別的方式施展魔法。

我專心致志,引導那男孩的好勝心進入爐火……直到它安坐爐中,呈現為混合了橘、黃、紫三色的光球。在此之前,它不過是個強烈的想法,此時卻肉眼可見。

奶奶一手放在我肩頭,露出十分以我為傲的神色。「白楊,做得好,你還是這麼優秀。換妳了,冬青。」

「我知道啦,媽。」她惱怒地說。

奶奶挑起眉來,沒說什麼。

我從爐邊退開,雙膝發軟,身體介於喝醉跟宿醉之間的狀態,神智仍卡在自我意識跟剛才的偷竊對象中間。以探取後遺症來說不算太糟,但依然讓人分不清東西南北,這麼說還算有修飾過了。

這就是為什麼儀式需要三個人。火爐裡的物事已經開始閃爍消褪,倘若沒人插手為其指路,很快就會徹底消逝;可是以我現在的狀況,根本做不了這麼多。

冬青姑媽湊近火邊,捲起袖子,把橘黃紫光球捧進手中。她什麼也沒做,只是盯著那東西看,繼續盯,再盯。她一面盯,雙手一面緩緩動了起來,將光球越縮越小,變得更緊實。

我微笑。這也是我熱愛三位儀式的原因之一。一般來說,我們家族在探取時是無法看到的,但要是像這樣藉由火焰互相連結,我就能見證一切。我能親眼看著我探取的成果在面前閃爍發光,也能看著冬青姑媽將它傳送給懸崖,火焰會把它轉換為純粹的能量,前往緊鄰三峰鎮的巨大岩壁,修復石上的裂縫,使懸崖完好如初。

不用說,這整個過程真是帥斃了。

「成功了嗎?」冬青姑媽轉頭問奶奶。

奶奶輕閉雙眼,雙手再度像蜘蛛腳般揮舞,片刻之後說:「有進展了。接下來是書,白楊,這次拿點不一樣的東西。不那麼顯眼的,或許可以小一點,更私密點。等你準備好就開始。」

此時,我的腦袋已清醒不少。我把蝙蝠俠放在火爐前,改而拿起殘破的小開本平裝書,閉起眼,雙手撫過書封,尋找探取的入口。

我是在把書湊到鼻前嗅聞時找到破口。書上混雜了灰塵味、霉味跟老舊紙張的氣味,一個人的樣貌在我腦中成形。是個女孩,和我同年,十七歲。對某些事不輕易多言,對某些事則胸有定見,不怕把想法說出口。這本書在她背包中旅行,在她枕下入睡,去過她朋友的家,滿懷思念地回到她身邊。也說不定是她思念這本書,而不是反過來。紙張的氣味在我鼻腔縈繞,指尖撫摸著稜角已磨損的書頁,我很難將她跟書拆分開來。

我更深入探索書對她的記憶,搜尋可以拿取的事物。對於一段已逝友情徘徊不去的內疚?對老闆的忠誠(是哪裡的老闆──喔,鎮上的書店)?對某個朋友的戀慕?說不定這個可以。

「不夠。」冬青姑媽嚴厲地說,嚇得我猛地睜眼。她正在看我,應該說瞪著我。喔對,這又是只在儀式中才會發生的事。平常別人看不到我探取,就連我探取的對象也不會曉得。可是在儀式過程中,所有人事物相互連結,代表冬青姑媽跟奶奶都看得見我正在做什麼。

「媽說要私密的,」冬青姑媽接著說:「你沒在聽嗎?」

我以為愛慕算是挺私密的了,但既然奶奶沒出聲反駁,我便點了點頭,再度閉上眼探取。

「是那個人嗎?」我聽見冬青姑媽悄聲說:「又是那女生?之前不是才從她身上偷過嗎?」

奶奶輕哼一聲,「對,幾個月前。」

女孩愛書。喜歡大部分動物,唯獨不信任鳥。最愛吃水牛城辣雞翅跟蔬菜水餃。喜歡逛二手店,刻意培養有些奇特的穿衣風格。喜歡自己一個人待著。

「就是那個。」奶奶吁出一口氣,「你找對方向了,再挖深一點就好。」

我不曉得她要的是什麼,不過我鎖定喜歡自己獨處的部分,向下挖掘。女孩會在林間消磨整個下午,坐在樹蔭下看書。如果日暖風和,她常搭起帳篷,用同樣的方式度過一夜。或者她會租艘獨木舟,去……那是席歐、布蘭迪跟我最近常去的湖嗎?對,沒錯。

她會租艘獨木舟,在湖心划船,用海灘浴巾罩住自己,然後看書。一看就是好幾個小時,獨自一人,與整個世界徹底隔絕。

奶奶的手落在我手臂上,緊緊抓住,我感覺得到她的指甲刺入皮膚。「很好,」她說:「完美。她以為能逃離現實生活,是不是?以為不會有什麼後果?想得真美。」

我不明白她為何這麼說,但不打算問,起碼不是在儀式進行到一半的時候。我姑且只問:「船的事?」

「船的事。」她肯定道。

於是,我牢牢抓住那女孩對船的喜愛,以及對恬靜獨處時光的喜愛。我找到這份喜愛與她整個人格交融之處,用意念深深挖下去。

「很好,」奶奶再次開口:「做得很好,繼續。」

我繼續進行,偏偏在這女孩身上很難施力抓牢,奇怪。我更用力緊抓那本書,貫注全副心神,試著屏除奶奶跟姑媽的密切關注,不去理會她們正在一旁觀看。我用力拉。

再拉。

再拉。

有什麼脫落了──可是感覺跟上次不一樣。在蝙蝠俠的原主人身上做起來很簡單,像是從疊疊樂的側邊抽出一條積木。這次我卻費了好大的勁,力道大得彷彿我內在有什麼跟著鬆脫了,隨著那女孩的東西被取走,我感覺得到自己體內彷彿跟著失落了什麼。詭異,何況我剛取走的東西並沒多了不起。

但我仍盡力抓住它,輕輕推向火焰。這次的光球比第一顆來得大,飄在空中,同樣是橘、黃、紫三色,邊緣閃著紅光。

冬青姑媽開始施法,我則準備迎接比第一次更嚴重的後遺症。既然我費了這麼大工夫才偷到,後遺症更強也在情理之中。

沒想到,後遺症的暈眩感始終沒出現。

詭異。

我低頭凝視手中平凡無害的小說。《巴斯克維爾的獵犬》,乍看毫無特別之處。

冬青姑媽的魔法告一段落,光球消失,她轉頭問奶奶:「懸崖怎麼樣了?」

「好極了。」奶奶啜了口茶才說:「很穩固,裂縫消失了。」

在她說話的同時,火焰恢復正常,深淺不一的橘取代了藍。出於好奇,我翻開封面,書頁上蓋有「我叫做:」的印章,底下用極其端正的筆跡寫了名字。

莉亞‧拉姆齊─沃夫

「很好,」冬青姑媽簡短地說:「那我去睡了。」

她連句晚安也沒說,便開鎖走了出去。奶奶跟我一同目送她離開。

沉默開始變得尷尬,我開口說了顯而易見的事實:「她還在難過。」

奶奶揚眉。「怪不了她,才過幾個月而已。」

我點頭。這我曉得,畢竟我自己也參加了喪禮。但我跟石楠本來就不怎麼親近,一年差不多只見得上一次面,頂多兩次。跟她相處是很有趣,她死了我自然傷心……可是,真的會難過這麼久嗎?

「她只有石楠這個女兒。」奶奶接著說,語氣柔和。「我知道你很難想像失去孩子的感受,我也希望你永遠不需要體會。但給她一點她需要的空間,好嗎?」

我再次點頭,儘管從我跟朋友到鎮上以來,我壓根很少見到冬青姑媽。她要不是在辦公室,就是待在房間裡,只有吃飯時例外,有時甚至連吃飯時間也見不著人影。

我揉揉後頸,想到石楠、喪禮跟冬青姑媽,脖子又緊繃起來。每次談到尷尬的話題我都會這樣。

「所以說,」我嘀咕道,滿心只求換個話題。

「所以說,」奶奶重複道,溫和地打趣我,我放鬆了些。「白楊,你今晚做得很好。當然了,你一向表現得很好,但你的力量比我們上次見面時來得更強,而且更精準,這可不是簡單的事。我以你為榮。」

聊這個話題容易多了,況且我心知她說得沒錯,我對探取比去年夏天更拿手,她注意到讓我很高興。

「謝謝。」我說:「喔對,你們跟莉亞‧拉姆齊─沃夫是怎麼回事?」

「莉亞?」奶奶說,陡然面露疑心。我指著寫在《巴斯克維爾的獵犬》上的姓名,向她示意我怎麼會知道這個名字,她露出恍然明白的表情。「啊,對。這個嘛。」

「我看得出妳顯然受不了她,妳們兩個都是。所以是……?」

奶奶一聲嘆氣,搖搖頭。「沒什麼,陳年舊帳了,以前的過節。你用不著擔心。」

好像很有意思。「拜託,跟我說嘛。」

「白楊,」奶奶的語氣幾乎跟冬青姑媽一樣尖銳,「別管這件事。」

「隨妳便。」我說。就算她不想告訴我,我自己輕而易舉就能找到莉亞‧拉姆齊─沃夫,挖出我要的答案。

「確實是隨我的便。」奶奶說:「你怎麼不去看看朋友回來了沒?」

布蘭迪跟席歐,差點忘了。

「對,」我說:「我最好去看一下。」

我快步繞過她,踏出冬青姑媽沒關的門,走進前廳。從整齊排列在門口的鞋子中,我認出布蘭迪晶光閃爍的涼鞋,但沒有席歐的鞋。我抬頭往樓梯上掃了一眼,燈全是暗的。怪了。

隨後,我拿出手機一瞧,謎團就此解開。五則訊息,一則是布蘭迪傳的,四則是席歐傳的。我先讀布蘭迪的訊息:

睡覺去。明天見。吼真是人生最糟的一天。

最糟的一天?我壓下笑意,點開席歐的訊息。

呃布蘭迪剛剛跟我分手耶???

我去兜個風。

不用等我。

兄弟,這輩子絕對不要被甩,糟透了。

我關掉手機,放回口袋,鬆了一大口氣。在餐館時,我決定把意念探進布蘭迪身上,偷走她對席歐的愛,終結這段三天兩頭公開熱吻、大秀恩愛的白痴戀情,當下我沒多想往後的事──

好吧,那不是真話。讓他們分手這件事我考慮好幾個月了,我擬了各種方式,做了之後的打算,可是總有什麼因素阻止我放手實踐。想到別人會問問題,想到在學校的後續效應,諸如此類的蠢事讓我遲遲拿不定主意。

然而,就在今晚,席歐偷了根我的薯條──我的薯條!──拿在手上餵給女友吃,嘴裡還發出荒唐的飛機引擎聲。布蘭迪看起來尷尬得要命,但也彷彿愛死他了,然後吃了薯條。她吃了那根薯條,於是我就這麼下定了決心。

我不假思索探進布蘭迪的心智,消除她對席歐的愛。看來這件事已圓滿落幕:他們分手了。

「白楊,親愛的?」奶奶說,把我驚得一跳,我這才意識到自己文風不動站在前廳,十足變態地咧嘴對著手機笑。「怎麼了嗎?」

「喔,沒事,」我說:「一切都好得很。」

因為,他們分手不僅代表我再也不用聽那種白癡飛機聲……

也代表布蘭迪恢復單身了。

布蘭迪跟席歐即將分手,只是他們還不曉得罷了。

他們正為了上星期看的電影吵架,席歐說:「看它幹嘛?整部片根本只有爆炸場面而已!」

布蘭迪回嘴:「就是要看爆炸場面呀!」難怪她是全世界最正的女生,我默默把這一條理由加進我腦中的超長清單。

我呢,則是又拿根薯條沾了沾番茄醬,塞進嘴裡,旁觀好戲上演。

可憐的席歐,到現在還沒察覺任何不對勁,只說:「那很瞎耶。」接著咬了一大口漢堡。我已經把我的份吃完了。

「你每次都覺得我喜歡的東西很瞎。」布蘭迪說,我看得出她理智線繃斷的瞬間。「每次都這樣,媽啊,你甚至沒試著...

共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹