那是甚麼樣的感覺

──因為Bob Dylan 的「像一塊滾石」

活像一塊滾石

你就知道那是甚麼樣的感覺

當你覺得自己像一隻黑蟻

在陡坡的末端

雙手正推著一塊僅有的銅板

住的地方本來只是蟻穴

但卻被稱為蝸居

差點連自己也變作蝸牛

沒有軟體動物的悠閒

沒有骨頭的軀體沒有傲骨

沒有可供買賣的器官與血液

死去時應該比泥土更黝黑

比沙子更輕盈

那是甚麼樣的感覺

當你知道自己的存在價值

只是腹下伴隨的陰影

……

你就知道那是甚麼樣的感覺

隱身術

這是一種世界通行的法門

像流行性感冒一樣

不用傳承或親授

只要一天又一天的無知下去

這術將會臻至無我之境

(這是一門荒誕的生活偽裝術)

小城的忍者最擅長此術

他們周遊於不同領主之間

一群被包養的食客

沒有真正的立場

像老虎機裡不斷錯配的圖像

他們叫苦、發怨言皆無我

他們會遊行、會請願、他們會繼續

化成牆垣、石群或者稻草人

隔空謾罵 潛藏真身

長期缺席的忍痛者

(這是一門荒誕的生活偽裝術)

相傳此術並不難破

只要向他們投射手裡劍或者金錢鏢

一些價值不菲的明器

持續的六千至八千

準讓他們原形畢露

意志消沉

墨忍

這種堅毅若果不是默默的忍受

該會是一種很好的牽絆

請成為逆風裡發聲的

生命傳銷員

請喚醒忍痛者心靈裡的痛楚

這種痛楚來自捨棄(或者救贖)

捨棄房產、籃籌、法拉利

捨棄芭比女體、學術地位

因為欲望是隻不斷被吹氣的球

欲望是隻不斷被放線的風箏

忍痛者需要學會逆風而行

紛亂的年代有管理紛亂的哲學

「尚賢節用 兼愛非攻 」

證明了荒誕的年代需要延續

更荒誕的行為

花兒捨棄芬芳和脆弱

然後造就果子

小溪捨棄閒逸和短淺

然後造就江河

這注定是個逆風而行的年代

「風起了,要努力好好的

活下去……」*

* 法國詩人保羅梵樂希之語

| FindBook |

|

有 1 項符合

盧傑樺的圖書 |

|

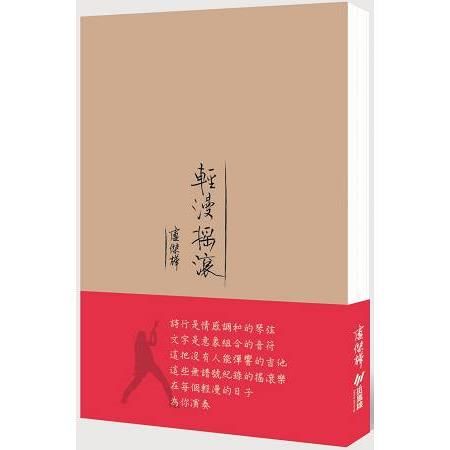

$ 150 ~ 180 | 《輕漫搖滾》

作者:盧傑樺 出版社:斑馬線文庫有限公司 出版日期:2017-01-11 語言:繁體書  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:《輕漫搖滾》

詩行是情感調和的琴弦

文字是意象組合的音符

這把沒有人能彈響的吉他

這些無譜號紀錄的搖滾樂

在每個輕漫的日子

為你演奏

盧傑樺年輕時候曾經是搖滾樂團的樂手,所以他的部份作品具有搖滾、藍調、重金屬的意韻。嘈音是一種自我意識的宣洩,藍調是對壓抑的生活的一種排遣,現在,詩行變成了他的琴弦,文字變成了彈響的音符,重覆的文字是覆段和音,他的作品以搖滾樂的精神和意念熔鑄其中,故此,他作品內容往往帶一種批判的目光,去發現生活中的不公義現象。這種態度貌似對現實生活的責問、指控和抨擊,來自個體生命的時代迷誤、缺失、淪喪、崩壞的體驗,皆原於搖滾樂意識裡面的理想主義因子。

作者簡介:

盧傑樺,澳門別有天詩社社長,曾獲三屆澳門文學獎詩歌組冠軍。

個人著作《等火抓到水為止》(2007),《拳王阿里》(2015);詩合集《詩人筆記》(2008);詩選集《澳門現代詩選(上、下冊)》(2007),《 I roll the dice:contemporary Macao poetry(英譯詩選)》 (2008),《港澳台八十後詩人選集》(2013),曾編著《澳門現代詩選》(2007),《澳門文學作品選2013——詩歌卷》(2014),《小城大世界──澳門兒童文學精選(童詩卷)》(2014)。

TOP

章節試閱

那是甚麼樣的感覺

──因為Bob Dylan 的「像一塊滾石」

活像一塊滾石

你就知道那是甚麼樣的感覺

當你覺得自己像一隻黑蟻

在陡坡的末端

雙手正推著一塊僅有的銅板

住的地方本來只是蟻穴

但卻被稱為蝸居

差點連自己也變作蝸牛

沒有軟體動物的悠閒

沒有骨頭的軀體沒有傲骨

沒有可供買賣的器官與血液

死去時應該比泥土更黝黑

比沙子更輕盈

那是甚麼樣的感覺

當你知道自己的存在價值

只是腹下伴隨的陰影

……

你就知道那是甚麼樣的感覺

隱身術

這是一種世界通行的法門

像流行性感冒一樣

不用傳承或親授

只要一天又一...

──因為Bob Dylan 的「像一塊滾石」

活像一塊滾石

你就知道那是甚麼樣的感覺

當你覺得自己像一隻黑蟻

在陡坡的末端

雙手正推著一塊僅有的銅板

住的地方本來只是蟻穴

但卻被稱為蝸居

差點連自己也變作蝸牛

沒有軟體動物的悠閒

沒有骨頭的軀體沒有傲骨

沒有可供買賣的器官與血液

死去時應該比泥土更黝黑

比沙子更輕盈

那是甚麼樣的感覺

當你知道自己的存在價值

只是腹下伴隨的陰影

……

你就知道那是甚麼樣的感覺

隱身術

這是一種世界通行的法門

像流行性感冒一樣

不用傳承或親授

只要一天又一...

»看全部

TOP

推薦序

隱喻的連接——陰柔與陽剛、虛幻與真實、小城與世界

盧傑樺的新詩集《 搖滾》書寫一個自我超越的隱喻。我們通常說起隱喻,都是從句法的層面去辨識。由於現代詩具有分行的自由和枷鎖,使隱喻更加隱秘,有時模糊了隱喻和明喻的分別,有時甚至模糊了喻體與喻依的界限。我們不用懷疑句法層面的隱喻是現代詩的重要元素之一,但是隱喻如何超越這些表面,我們如何從詩作中尋找形而上的喻詞,進入詩歌世界中曖昧的質地?傑樺在《輕漫搖滾》中給出了他的答案,他的隱喻連接起陰柔與陽剛、虛幻與真實、小城與世界《輕漫搖滾》的第一輯「搖滾意念」已...

盧傑樺的新詩集《 搖滾》書寫一個自我超越的隱喻。我們通常說起隱喻,都是從句法的層面去辨識。由於現代詩具有分行的自由和枷鎖,使隱喻更加隱秘,有時模糊了隱喻和明喻的分別,有時甚至模糊了喻體與喻依的界限。我們不用懷疑句法層面的隱喻是現代詩的重要元素之一,但是隱喻如何超越這些表面,我們如何從詩作中尋找形而上的喻詞,進入詩歌世界中曖昧的質地?傑樺在《輕漫搖滾》中給出了他的答案,他的隱喻連接起陰柔與陽剛、虛幻與真實、小城與世界《輕漫搖滾》的第一輯「搖滾意念」已...

»看全部

TOP

商品資料

- 作者: 盧傑樺

- 出版社: 斑馬線文庫有限公司 出版日期:2017-01-11 ISBN/ISSN:9789869390859

- 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:192頁 開數:32開

- 類別: 中文書> 華文文學> 現代詩

|