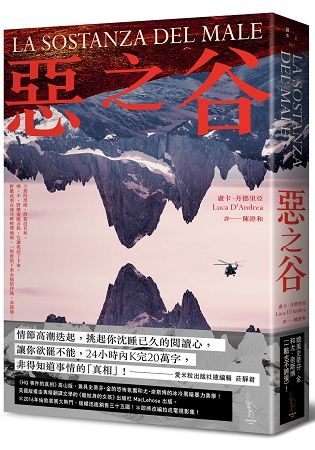

圖書名稱:惡之谷

全然的黑暗。但我沒有死,噢,不,野獸要戲弄我,它讓我活了下來。

野獸此刻在我耳畔輕聲地說:「你會留下來永遠陪伴我,永遠地……」

生命和藝術一樣,只有一件事真正有意義:真相。想要掌握有關艾薇、庫特、馬庫斯以及一九八五年四月二十八日那個夜晚的真相,就必須了解我的一切。因為事實並非只和一九八五年及布雷特巴赫屠殺案有關,不僅艾薇、庫特和馬庫斯涉入其中,沙林傑、安妮麗莎和克拉拉也都牽連在內。

一切都息息相關。

沙林傑和他的合作夥伴麥克,因為拍攝一系列搖滾樂團的後勤團隊紀實影集而小有名氣。成名之後的沙林傑乘勝追擊,開始拍攝以高山救援隊為主題的紀錄片,沒想到發生意外事故,他成了唯一的生還者。為創傷後壓力症候群所苦的沙林傑答應妻子安妮麗莎暫停工作一年,跟她在老家專心休養,沒想到,卻聽說了發生在三十年前的布雷特巴赫大屠殺。

禁不住好奇心驅使,沙林傑決定著手調查。他的岳父韋納是當年搜救小組的領隊。由於命案現場太怵目驚心,搜救隊員個個陷入可怕的夢魘中,有人發瘋、有人酗酒駕車死亡、有人發誓要找出殺人凶手,而韋納則選擇了離開。

關於大屠殺的一切,小鎮眾說紛紜,每個人都可能是殺人凶手。沙林傑不顧一切陷入當年的謎團中,但他怎麼也沒想到,這個慘案最大的祕密,竟然就在他身邊......

本書特色

★ 情節高潮迭起,挑起你沈睡的閱讀心,讓你欲罷不能,二十四小時內K完二十萬字,非得知道事情的「真相」!

★《HQ 事件的真相》高山版,兼具史蒂芬・金的恐怖氛圍和尤・奈斯博的冰冷黑暗暴力美學。

★ 英國版權由專精翻譯文學的《龍紋身的女孩》出版社 MacLehose 出版

★ 2016年倫敦書展大熱門,版權迅速銷售三十五國!

★ 即將改編拍成電視影集!

作者簡介

盧卡・丹德里亞 (Luca D’Andrea)

一九七九年出生於義大利的Bolzano。他在Bolzano當過十年的老師,並曾擔任紀錄片製作人,拍攝阿爾卑斯山救難隊的「高山英雄」。

《惡之谷》是盧卡・丹德里亞的第一本小說,也是二〇一六年倫敦書展的大熱門,迅速售出三十五個國家版權,即將改編拍成電視影集。

譯者簡介

陳澄和

台大歷史系畢業,義大利Siena大學研究,現任財經報紙媒體編譯,業餘譯有多種英文、義大利譯著,嗜好品茗葡萄酒、音樂與潛水。譯有《葡萄酒投資》、《獻給阿爾吉儂的花束》、《卓別林的最後一支舞》、《最後一個甜甜圈》等。

共

共  2018/12/10

2018/12/10