一九九○年代是中國大陸社會體制轉型及國力崛起的起點,整個社會發展充滿了各式各樣思想觀念和行為模式的衝撞及調整。想了解當代中國的面貌,必然得深刻理解這段時間的發展演變。

這本小說藉由一位十歲女童的視角描繪了上世紀九○年代末處於社會轉型中的中國大陸,透過展現她的家庭及校園生活的點滴,用童真詼諧的口吻講述那個年代的美好與齷齪。其中也有她對填鴨洗腦式黨化教育的不滿,對同桌男生的懵懂情愫,還有她發現雙親實為「性少數」卻迫於社會壓力結婚時引發的思考等等。

| FindBook |

|

有 1 項符合

相梓的圖書 |

|

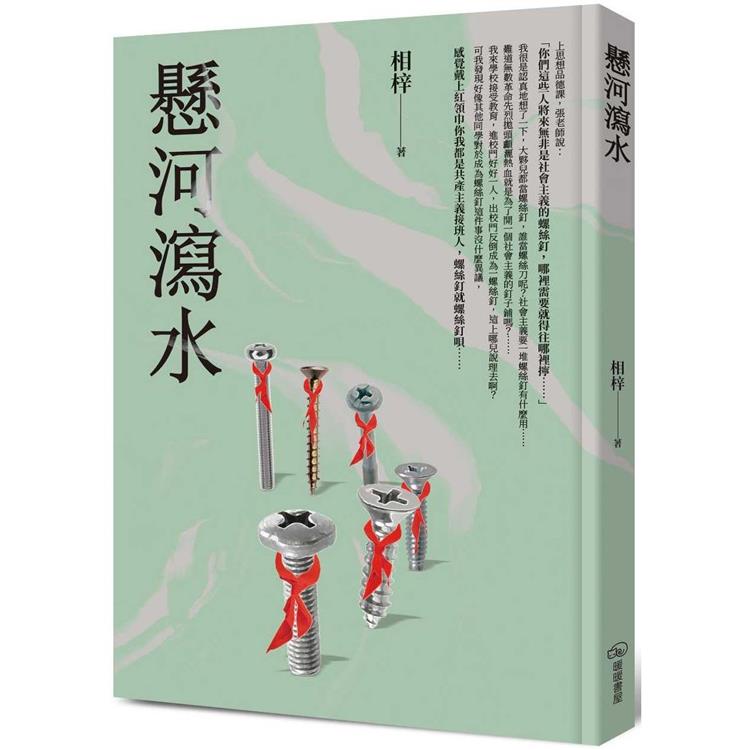

$ 245 ~ 315 | 懸河瀉水【金石堂、博客來熱銷】

作者:相梓 出版社:暖暖書屋文化事業股份有限公司 出版日期:2024-01-24  共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:懸河瀉水

內容簡介

序

序言

二○二○年七月末,巴塞隆那,我先生的電影處女作拍攝結束之後,我卸下製片人的角色,開始在街角的咖啡廳裡寫作《懸河瀉水》的初稿。

咖啡廳是一位溫州姑娘開的,寬敞明亮,一整片落地窗正對著十字路口,只可惜被四隻碩大的箱型垃圾桶擋住了部分視線,它們分別回收玻璃製品、塑料製品、各種紙類以及雜項垃圾。寫作間隙,一輛市政清潔卡車經過,車子伸出機械臂,舉起一個垃圾箱,將裡面所有的玻璃製品倒進卡車肚囊之中,一聲巨響傳來,像是滿天星辰破碎的聲音。那一刻,我驚覺,也許並不是我在創作,那些起承轉合無非是以我為器皿承載,再借我手書寫罷了。一種莫名的東西攫住了我,要我不得不寫,不得不這樣寫,受到天啓難道就是這種感覺嗎?文責自負,歸咎於老天爺就能免責嗎?莫要癡心妄想了。

生於一九八○年代末,我們這一代在童年便目睹了中國社會最深刻的變革。一九八○年代的純真與希望在一夕之間消失殆盡,巨大傷痛尚未療癒,僅僅以經濟發展為膏藥遮掩傷口勉強續命。刮骨療毒的勇氣不復存在,只能將燙手山芋以擊鼓傳花的方式留給後人解決。維持社會穩定的荒誕方法多種多樣,其中最多快好省的方式便是從孩童開始,壓制其獨立之精神,去除其自由之思想。更何況自開國以來,教育從來不是以愛為出發點的教育,失其根本,以致三光遮蔽,萬馬齊喑。

我想,這話我不說也會有人說,這書我不寫也會有人寫,時代的灰漸迷人眼,沒人能置身事外。偏偏正史總是宏大敘事航拍視角,個人史家族史乃至野史極有補充說明它的必要。小說虛構人物情節,不比史書之鑿鑿,但刻劃時代之功能不遜於史書,亦可豐澤史家乾癟之處。不樂讀史之人,讀小說也能窺得豹斑幾枚,若因此機緣能夠細探深究,不失為一樁美事。

童年的我讀書有個壞習慣,序和跋是從來不看的。但總編輯龐先生願意冒風險出版本書,我怎能拒絕寫序?畢竟作者們不能不便於寫在正文中的,常常夾雜在序跋之內。年幼無知時的習氣,還是速速改掉為宜。

說到這兒,我又覺得可能我寫小說就是為了寫序言,而我寫序言除了要告訴有緣讀到此書的朋友們我為什麼要寫這本小說之外,也想宣傳一下我那鮮有觀眾的電影《再見南屏晚鐘》,更要聲明我從未在網絡平台上開店販賣服裝。我的朋友曾問我是否在某寶某京上面以本名開店賣衛衣潮服,我聞言訝異當即否認,她用手機向我展示該網店之後,我才猛然意識到,父母給的好名字不能讓它閒著,要多加利用,才不辜負它所寄託的希望。

寫故事講故事是我的宿命,這就像是孫悟空頭頂的緊箍,成佛之時才能解脫。我想,我寫小說算是為了成佛為了解脫吧。

二○二○年七月末,巴塞隆那,我先生的電影處女作拍攝結束之後,我卸下製片人的角色,開始在街角的咖啡廳裡寫作《懸河瀉水》的初稿。

咖啡廳是一位溫州姑娘開的,寬敞明亮,一整片落地窗正對著十字路口,只可惜被四隻碩大的箱型垃圾桶擋住了部分視線,它們分別回收玻璃製品、塑料製品、各種紙類以及雜項垃圾。寫作間隙,一輛市政清潔卡車經過,車子伸出機械臂,舉起一個垃圾箱,將裡面所有的玻璃製品倒進卡車肚囊之中,一聲巨響傳來,像是滿天星辰破碎的聲音。那一刻,我驚覺,也許並不是我在創作,那些起承轉合無非是以我為器皿承載,再借我手書寫罷了。一種莫名的東西攫住了我,要我不得不寫,不得不這樣寫,受到天啓難道就是這種感覺嗎?文責自負,歸咎於老天爺就能免責嗎?莫要癡心妄想了。

生於一九八○年代末,我們這一代在童年便目睹了中國社會最深刻的變革。一九八○年代的純真與希望在一夕之間消失殆盡,巨大傷痛尚未療癒,僅僅以經濟發展為膏藥遮掩傷口勉強續命。刮骨療毒的勇氣不復存在,只能將燙手山芋以擊鼓傳花的方式留給後人解決。維持社會穩定的荒誕方法多種多樣,其中最多快好省的方式便是從孩童開始,壓制其獨立之精神,去除其自由之思想。更何況自開國以來,教育從來不是以愛為出發點的教育,失其根本,以致三光遮蔽,萬馬齊喑。

我想,這話我不說也會有人說,這書我不寫也會有人寫,時代的灰漸迷人眼,沒人能置身事外。偏偏正史總是宏大敘事航拍視角,個人史家族史乃至野史極有補充說明它的必要。小說虛構人物情節,不比史書之鑿鑿,但刻劃時代之功能不遜於史書,亦可豐澤史家乾癟之處。不樂讀史之人,讀小說也能窺得豹斑幾枚,若因此機緣能夠細探深究,不失為一樁美事。

童年的我讀書有個壞習慣,序和跋是從來不看的。但總編輯龐先生願意冒風險出版本書,我怎能拒絕寫序?畢竟作者們不能不便於寫在正文中的,常常夾雜在序跋之內。年幼無知時的習氣,還是速速改掉為宜。

說到這兒,我又覺得可能我寫小說就是為了寫序言,而我寫序言除了要告訴有緣讀到此書的朋友們我為什麼要寫這本小說之外,也想宣傳一下我那鮮有觀眾的電影《再見南屏晚鐘》,更要聲明我從未在網絡平台上開店販賣服裝。我的朋友曾問我是否在某寶某京上面以本名開店賣衛衣潮服,我聞言訝異當即否認,她用手機向我展示該網店之後,我才猛然意識到,父母給的好名字不能讓它閒著,要多加利用,才不辜負它所寄託的希望。

寫故事講故事是我的宿命,這就像是孫悟空頭頂的緊箍,成佛之時才能解脫。我想,我寫小說算是為了成佛為了解脫吧。

|