導論 新時期文學與「群眾性」

第一節 「新時期文學」的概念與研究的再回顧

(一)作為歷史概念與政治過程的「新時期文學」

(二)從「重返」到「重寫」:「重返八十年代」的反思

(三)文學與政治,或文學與群眾:中國當代文學制度研究的反思

第二節 「群眾」、「群眾性」與黨群互動

(一)重釋「群眾」的概念:「無限性」與「溢出」

(二)「群眾性」的概念:普遍的群眾參與

(三)黨群互動的群眾性模式

(四)改革初期:群眾性的延續與新變

第三節 作為「新群眾運動」的新時期文學

(一)作為「運動」的新時期文學

(二)群文系統與新時期文學

(三)非支配性動員:新時期文學與新民歌運動的比較

第一章 群眾參與與新時期文學的興起

第一節 黨群互動與傷痕文學的發生:重審〈班主任〉、〈傷痕〉的出世

(一)「文學習性」與自覺的創作

(二)包容性的情感政治與「傷痕」作為政治過程的產物

(三)作為制度的「讀者」與作為群眾的「讀者」

第二節 工人文化宮系統與改革政治的生成:以《於無聲處》為中心

(一)工人文化宮系統的文藝工作

(二)上海市工人文化宮與《於無聲處》的生產

(三)「進京」:《於無聲處》與改革政治的生成

第三節 群眾評選、制度支撐與全國優秀短篇小說評獎的舉辦

(一)李季與群眾性評獎的發生

(二)評獎:作為文學民主的操練

(三)軍隊文藝系統、基層群文單位與文學評獎的制度支撐

討論:個人性、地方性與群眾性

第二章 文化館系統與新時期文學

第一節 同步與互補:作為「小文聯」的文化館系統

(一)同步:文化館系統的建設

(二)互補:文化館系統的文學工作

第二節 新時期文學在基層:以湖南省漣源縣為例

(一)縣文化館與基層文學生產的組織

(二)《漣河》:基層刊物中的新時期文學

第三節 文化館系統、文聯-作協系統與社會流動:以陳忠實為例

(一)城鄉壁壘與文學之路的凸顯

(二)作為制度階梯的文化館系統

(三)向下銜接的文聯-作協系統

討論:群文系統、文學基層與作為社會建制的「當代文學」

第三章 新時期文學的群眾性危機

第一節 「群眾」的再想像與改革寓言的生成:重述喬廠長的故事

(一)「政治衰老-精神萎縮」與「社會主義精神」的轉移

(二)「群眾」想像的轉變與「反官僚主義」的置換

(三)「群眾」的「治癒」與改革敘事的誕生

第二節 知識分子的「去群眾化」:以張賢亮為中心

(一)知識分子政策與「群眾」的重構

(二)從「反革命分子」到「既得利益分子」:張賢亮的上升之路

(三)從〈靈與肉〉到〈綠化樹〉:張賢亮的思想轉向

第三節 「反溢出」與「剝離」:新時期文學的制度性危機

(一)群眾參與的衰落與群眾性評獎的終結

(二)新時期文學的「體制化」與「專業化」

(三)「自負盈虧」、「以文補文」與文學體制的市場化改革

討論:從「新群眾運動」到知識分子運動

結語

附錄A 石卓秋:我的創作歷程

附錄B 宗福先訪談錄

附錄C 採訪對象簡介

附錄D 瀋陽市鐵西區輸送業餘作者表(1978-1988)

附錄E 上海市楊浦區部分工廠輸送工人業餘作者表(1949-1990)

主要參考文獻

後記

| FindBook |

|

有 1 項符合

石岸書的圖書 |

|

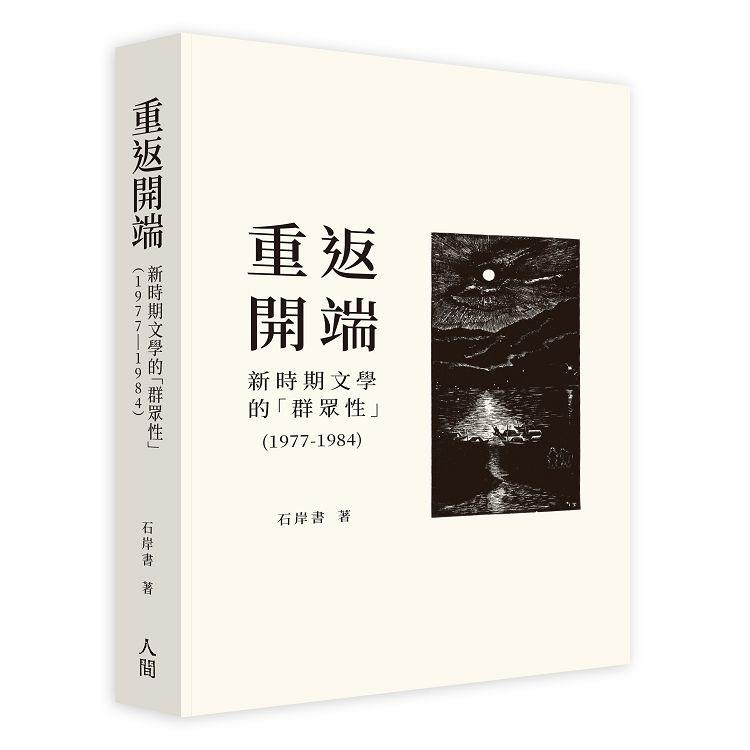

$ 468 | 重返開端:新時期文學的「群眾性」(1977-1984)【金石堂、博客來熱銷】

作者:石岸書 出版社:人間出版社 出版日期:2023-11-13  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活 評分:

圖書名稱:重返開端:新時期文學的「群眾性」(1977-1984)

如今,改革中國已處在歷史的又一個轉折路口。此時,重新理解我們今天的歷史處境的必要方式之一,或許就是重返改革的開端之處。

1980年代就是中國社會主義改革的開端。然而,1980年代同時也是終結。從整體上來說,它是被稱為「革命世紀」的「短20世紀」之尾聲,其次,它也是毛澤東時代的終結。――然而,1980年代又終究是改革的開端,它開啟了中國社會主義新的探索,沒有這一新的探索,就不可能成就今天的「中國道路」。這就是1980年代的複雜性。它是終結,也是開端,暮氣沉沉而又朝氣蓬勃。就此而言,重返1980年代,既是重返終結,也是重返開端。

但更是重返開端。從1980年代的「新時期文學」入手,或許是理解這一開端的恰切的方式。不僅因為中國現代文學自五四以來就是「感時憂國」的,也不僅由於從左翼文學到社會主義文藝,從來都是「時代的風雨表」,從來都是「文藝服從於政治,這政治是指階級的政治、群眾的政治」,原因更在於,「新時期文學」本身就是1980年代創造開端的基本方式。

作者簡介:

石岸書

湖南婁底人,清華大學文學博士,杜克大學訪問學者,中國現代文學館第十屆客座研究員。現任教於華東師範大學傳播學院、出版學院,出版專業碩士導師。主要研究二十世紀中國文學與文化,在中英文刊物發表學術論文多篇,獲唐弢青年文學研究獎。

目錄

導論 新時期文學與「群眾性」

第一節 「新時期文學」的概念與研究的再回顧

(一)作為歷史概念與政治過程的「新時期文學」

(二)從「重返」到「重寫」:「重返八十年代」的反思

(三)文學與政治,或文學與群眾:中國當代文學制度研究的反思

第二節 「群眾」、「群眾性」與黨群互動

(一)重釋「群眾」的概念:「無限性」與「溢出」

(二)「群眾性」的概念:普遍的群眾參與

(三)黨群互動的群眾性模式

(四)改革初期:群眾性的延續與新變

第三節 作為「新群眾運動」的新時期文學

(一)作為「運動」的新時期文學...

第一節 「新時期文學」的概念與研究的再回顧

(一)作為歷史概念與政治過程的「新時期文學」

(二)從「重返」到「重寫」:「重返八十年代」的反思

(三)文學與政治,或文學與群眾:中國當代文學制度研究的反思

第二節 「群眾」、「群眾性」與黨群互動

(一)重釋「群眾」的概念:「無限性」與「溢出」

(二)「群眾性」的概念:普遍的群眾參與

(三)黨群互動的群眾性模式

(四)改革初期:群眾性的延續與新變

第三節 作為「新群眾運動」的新時期文學

(一)作為「運動」的新時期文學...

顯示全部內容

|