耗費三十六年才返家,

我是一則未獲寄出的音訊,

亦僅是流傳中的故事之一。

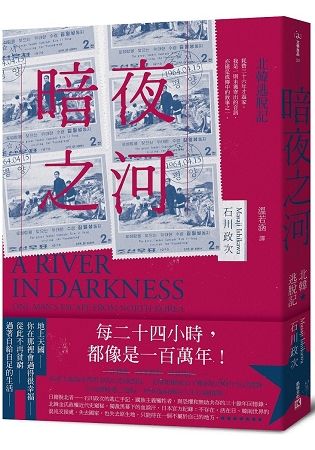

‧亞馬遜讀者★★★★☆書評,首部日籍脫北者的秘密手記,北韓人民生活實錄,地獄國度生還之路!

‧雙重國籍者的多重生命困境,在金氏獨裁政權陰影下,定義生存的基本,在混沌未明的龐大國際情勢裡,尋求最簡單的身份認同。

‧共產主義烏托邦世界的幻想崩毀記,北韓集權統治下艱困的36年生活實錄,以及險峻逃亡過程,與重返祖國的人生存滅挑戰。

「北韓生活的真實恐怖故事……文章以簡單語言寫成,卻是個驚人、毀滅性的故事,描述一個極端蔑視人民的國家。——《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

「在這本直白到刺痛內心的回憶錄裡,石川生動地敘述暴虐、邪教般的政府讓人民陷入怎樣的恐怖情景……石川以諷刺、幽默以及在絕望深谷也無所動搖的家族之愛,訴說此悲痛故事。」——《書單雜誌》(Booklist)

「石川先生對北韓貧困的描述,以及他對無所不在的貪腐、壓迫的見證,在在讓人感到毛骨悚然……」——《華爾街日報》(Wall Street Journal)

「在北韓,不僅沒有言論自由,也沒有移動自由、工作自由。閱讀《暗夜之河》時,我才第一次意識到這件事……在獨自脫逃前,石川最後聽到的話,來自他的親生女兒:『父親,你必須做個決定。』他不可能忘記這樣的話。這一切都太難以想像了。」——日垣隆/《每日週刊》

日籍脫北者——石川政次的逃亡手記,國族主義犧牲者,與恐懼和無助共存的三十餘年回憶錄。

北韓金氏政權近代史窺秘,獨裁黑幕下的血淚汗,日本官方紀錄:不存在。

活在日、韓兩世界的混沌交接處,失去國家,也失去原生地,只能待在一個不屬於自己的地方。

自從三十幾年前落腳北韓,我只知道什麼是飢餓。

幾十年了,所有人都在往飢荒的半路上。

一個在北韓活了三十六年後脫逃而出的男人的故事;可怕,卻真實的故事。

石川有一半韓國血統,一半日本血統,他的一生,卻不被任何國家接納。在他十三歲舉家從日本搬到北韓、不自覺地成為社會最低階級時,這種感覺日益明顯。身為韓國國民的父親被此新興共產國家承諾的工作機會、教育、社會地位所誘惑,現實中,他們的新生活卻和烏托邦天差地遠……

石川誠摯地回憶自身波瀾洶湧的成長過程、在衝擊性的極權體制裡的殘酷生活,以及九死一生逃出北韓、回到日本之後,才得開始面對的人世挑戰。書中不僅是北韓生活的驚人描摹,更見證了人性尊嚴,以及不屈不撓的人性本質。

作者簡介:

石川政次 Masaji Ishikawa

一九四七年,出生於日本川崎市。一九六○年,十三歲時和父母與三個妹妹一起搬到北韓,生活至一九九六年逃脫為止。目前定居日本。

譯者簡介:

溫若涵

台大外文系畢。在出版社當過行銷企劃,編過書,做過藝文網站採訪和編輯。不小心成為各種文字工作者,深陷拖稿和被拖稿的果報之中。zuohanwen@gmail.com

章節試閱

第二章CHAPTER 2

我們拖著腳步走下火車,然後被帶到吵雜、擁擠的日本紅十字會總部,在那邊過了三晚。接著我們被帶到另一個地方去蓋印章,走官方流程好「歸返」一個我們之中從沒有人到過的國家。有些日本妻子在拿到韓國官方文件時就把日本護照丟了,但母親留著她的。在那些複雜的文件中,有個句子埋藏著:「一旦開始在北韓定居,沒有日本官方許可不得回到日本。」我試著說服自己,既然我在日本出生,未來某天要回來應該不是問題。但一步步走過複雜流程的當下,我感到排山倒海而來的恐懼。

終於,我們搭著巴士抵達港口,擠上一艘看起來很老舊的蘇維埃客船庫里黎恩號(Kuririon)。紅十字會的人應付不來那多得驚人的文件,最後乾脆直接讓人上船。我們上船後不久,船就開了。沒有回頭路。船漸漸開出新潟港,而我絕望地看著日本,然後再看著灰暗、鉛一般的海浪撞擊船首。海浪激起的水霧噴灑、發泡,然後浸濕在甲板上工作的蘇維埃水手。即使日本海上的冷風侵襲,他們還是只穿著T恤。

我環顧四周。不可思議的是,有些乘客甚至沒帶任何行李就上船了,他們到底在想什麼?我想起總聯那張荒謬的公告:「在北韓,你會得到任何你需要的東西。」那真是盲目的信仰。

我們在海上度過漫長的兩天。當有人大叫說看到北韓清津港時,我正躺在床板上。所有人都衝到甲板。遠方,我看到一座山頭,看起來既悲慘又荒蕪,幾乎一棵樹也沒有。有人喊道:「金日成大將軍萬歲!」其他旅客也感染到這個氛圍,投入更多歡呼聲。

但另一種聲音從人群中湧現;一種混雜了呻吟和尖叫的聲響,很快地變得越來越大聲,越來越可怕。站在我身旁的一個老人緊抓住船上的扶手,「這……」他語音漸弱,「這和我心裡想的不一樣。」他的身體僵硬了起來,手指關節變得和臉色一樣灰白,鬼一般的樣貌讓我打了個冷顫。我緊抱著我妹妹榮子,為了取暖,也為了尋求安慰。當我看著那荒蕪的山,不禁開始懷疑我們的未來。

當我們靠近港口,我注意到有幾艘長滿鐵鏽的船停在附近,看起來像被遺棄。沒有貨物等著裝卸,沒有工人在碼頭,彷彿鬼之港。而背景光禿的山丘,讓所有事物看起來更加淒涼、嚴峻。

碼頭上有個管弦樂隊在演奏,那尖細的樂音陰森地纏繞在我們耳邊。歡迎來到北韓!我還記得新潟那個糟糕的黃銅樂隊——那華麗得活潑、荒謬又愚蠢的音樂。但現在,在我們眼前就只有這個哀傷的管弦樂隊,他們的音樂在冰冷的風中飄散。當船逐漸靠岸,我發現演奏者全都是女學生。雖然是寒冬,她們身上只有單薄的韓國傳統服飾外衫。鋒利的風吹進我雙眼,當我再仔細定睛看——她們的臉,她們虛假的笑容——你一定在電視上都看過。這些詭異的女學生像自動機器人,在平壤被推出來慶祝偉大的領袖生日,或其他類似的悲慘紀念日。現在她們就在那裡,帶著被洗腦者特有的僵硬露齒笑容,以被設定好的模式出場。當然,那時我還不完全理解自己看到了什麼,但即使在那時,我也知道這是假的。

船靠岸之後,幾個北韓人到船上來協助我們離開。他們的衣服,他們的鞋子,所有和他們有關的事物,在在顯示這些天國住戶的生活,可比我們在日本的艱困狀態還要慘上許多。當我們蹣跚走過舷梯,我腦中一直想著文件中「返回申請」條目,裡頭寫著類似這樣的話:「如果你在歸返途中改變心意想回到日本,即使在即將進入北韓之際,皆可立刻通知身邊任何一位紅十字會成員。」我著急地四處張望,想尋找紅十字會的人,但父親把他的手掌按壓在我肩膀上,把我推向前。我沒有選擇,只能走下舷梯。

我有了新生命。

我們被帶上巴士,然後被載進城裡的接待中心。我望向窗外,試圖在一片荒涼中找到任何希望的線索。沿途地景十分淒涼,有許多韓戰轟炸的痕跡。抵達接待中心後,政府官員出現和我們進行會談,決定我們的未來職業和居住地。一切就是這樣決定了。我不敢相信父親是多麼隨便;當被問到希望居住在哪裡的時候,他只回答:「哪裡都可以,我不認識北韓地名。我很樂意去任何地方。」他回答起來是如此的自信、樂觀,但我真是無法相信,他居然讓我們被官員任意擺佈。

另一方面,母親則非常焦慮。我永遠不會忘記她臉上的慌張和恐懼有多明顯。「接下來會發生什麼事?」她的聲音在顫抖。「放心,一切都會沒事。」父親一直這樣說著。我則是保持沈默。他怎麼會這麼有信心,知道一切都會沒問題?現在回想那天,我想語言扮演了重要的角色。終於,他可以用母語溝通;終於,他有了歸屬感。他對所有事情的思考,都被這股鬆懈感潛入。我看得出來他講母語時更加放鬆,而這讓他對其他事都更有信心。

當然,像母親一樣,我對未來也焦慮,不過對我這個正在快速成長的十三歲孩子來說,最重要的是我們什麼時候會坐下來吃第一餐。但等盤子端上桌,我不敢相信自己看到了什麼。他們給我們吃的是狗肉。對,狗肉。盤子裡傳出一股惡臭腥味,但我們非常飢餓,只好捏緊鼻子把肉吃進去。即使是這樣,我們還是噎到。我很認真嘗試著克服那股噁心感,但我們沒人有辦法吞下第二口。除了我父親之外。

我們被嚴格控管,一步也不准離開接待中心。我們得益於高傲的人道主義,現在不過也只是地上天國的囚徒。每一個家庭被分配到大約六榻榻米寬的房間,冷風穿越單薄的牆縫,把礫石灑上我們的臉。第一晚,我們挨著身子躺在刺骨寒冷的地板上顫抖,不知道未來在哪裡。妹妹們一直輕輕、哀傷地呼喚我,「哥哥!哥哥!」她們累壞了,冷得發抖,而且非常害怕。我想安撫她們,卻想不到要說什麼。

我們在這個未知狀態過了好幾個禮拜,日復一日坐在冷風裡,夜復一夜顫抖,對未來感到恐懼,不知道前方有什麼在等著我們。我試著不去想任何事——忽略我拋下的人生與回憶,也不去想像這裡的生活會如何。

幾個禮拜後,我們的命運終於塵埃落定。我們的新家會位於東聰里。這個地方我完全沒聽過,雖然對此有點緊張,但我想一定會比接待中心的隔間好些。我們搭了十二個小時的火車,然後再搭了一個小時的牛車。當我們進入一個積雪的村莊後,牛車停了下來,我們爬下牛車。小妹雅子一個不小心,跌到雪中,她開始哭泣,然後越哭越大聲,哭得無法克制。她一直忍著恐懼直到那瞬間,但那次跌倒是最後一根稻草。她才剛滿六歲,但人生就在幾個禮拜之間被翻轉了。

她不停哭嚎,眼淚從臉頰滑落:「我想回家!」讓我驚訝的是,父親把她抱了起來,安撫她。在那之前,我沒看過他表現出任何父愛。他溫柔地對她說話,試著讓她冷靜下來,一邊跟著帶路人沿著小路走。我看著四周搖搖欲墜的小屋,雪花灑落在茅草屋頂上。聽起來像是幅優美的風景畫,但實際上並不優美,就只是淒涼。

那個我們被指定稱之為家的房子,以前是黨辦公室。這是村裡唯一一個有瓦片屋頂的房子,而我們的帶路人很興奮、幾乎有點歇斯底里地和我們指出這點。很明顯地,「住在這樣的房子是個榮耀。」這棟聽起來理應要散發榮光的房子,在我眼中滿是裂痕。我覺得困惑:那個人真的相信自己說的話嗎?如果是,那我幾乎可以為他哭泣。只不過,要住在這裡的人是我。

一個看起來充滿敵意的女士在門口等著我們。她的語氣帶有威脅及歇斯底里,在接下來的日子裡,我們會變得非常熟悉這種語氣。我後來才發現,她是當地民主婦女團的主席。她把幾位鄰居抓過來房子等待,好歡迎我們。當我們一跨過門檻,她就開始發表演講。

「這些人在日本『被霸凌』,但要感謝我們偉大的將軍金日成,感謝他的溫暖、仁慈,他們才得以回到祖國的懷抱!」

在她說這些話的時候,我發現未來的鄰居們都沒什麼在聽,反而直勾勾地盯著我們看——看我們的手錶,腳踏車和其他東西。那位女士發表完就轉向我:「明天我會來帶你去學校,記得準備好!」說完,她和其他鄰居就一起離開了。

屋子裡的燈好像開著,但燈泡只發出微弱的光。那時候,我還不知道這個國家低電壓的狀況。我四處尋找瓦斯,但沒看到。我甚至找不到水龍頭。我望向窗外,才終於在三十公尺外找到水源:一口井。

母親疲倦不堪。和我一樣,她不敢相信眼前所見。「我們到底要怎麼在這裡過生活?」

她的聲音在薄弱的牆壁間迴盪。我整個人麻木,無法承受,也無法思考或感覺任何事。在這麼長的旅途之後,我在床墊上躺下,試圖要睡去。我翻來覆去,醒來時只覺得更疲憊,一片茫然。

***

民主婦女團的主席遵守她所說的,隔天一早就來帶我去上學,迎接我在北韓的第一個上學日。她出現時帶著女兒,她驕傲地介紹說女兒是「童軍領導」。雖然我那時候還不太會說韓語,但我大概能理解她說的話。我只回了聲「早安」,就跟著她們往學校走去。在這裡,我們不拍第一天上學的家庭合照。

當我走進學校裡,看到大約一百個學生和老師們聚集在一間房間裡。我用彆腳的韓語和大家問好。

「謝謝你們歡迎我。」

「日本豬!」有個聲音這樣說。

突然間,所有人彷彿都在唸:「日本豬!」

我愣住了。我感覺到一股熱能在我體內升起,一路到臉上。我真希望我可以消失。

學童們指著我的塑膠鞋和其他他們不被允許擁有的東西。

「看他的書包!」

「他居然有戴手錶!」

「真是隻日本豬!」

我注意到他們並沒有書包,只用布把東西包起來。從那之後,我也這麼做。

經過「相見歡」,二十幾個學生為我表演了一齣劇。那是個殘忍的宣傳劇,內容是我截至目前為止的人生。照這齣劇所說,我在日本過著艱辛的日子,但感謝朝鮮勞動黨和總聯的努力,我才有機會「回」到我的「祖國」。

當這齣劇演完,每個人都激動、開心地鼓掌。我也拍手了,但只是出於禮貌。

上課對我來說很困難,不是因為課程內容,而是因為我的韓語程度。我只能從語境當中去推論大家說的大概是什麼意思。我常常被叫「日本豬」,因為我不會說韓語。現在想起來,大概也是因為我根本無法回嘴。

有天回家路上,我目睹一群同學在打架。我不忍心看其中一個傢伙被打得那麼慘,所以跳到惡霸身上。雖然我體格很小,但感謝父親的基因和之前橫濱的韓國學校訓練,我無所畏懼。讓我自己也驚訝的是,我打倒了那個惡霸。但接著一位穿制服的男子出現,抓住我的領子,口裡又唸著必定會出現的那句「日本豬」,然後狠狠揍我直到我嘴角受傷,衣服上濺滿血跡。當我回到家時,母親問我發生了什麼事。我不想讓她擔心,所以說只是和其他學生有了小衝突。我最不希望看到的,就是她為了我擔心害怕。之前民主婦女團的主席警告她不准再說日文,已經讓她一直生活在恐懼之中了。

然而,我父親似乎對於我們的新生活感到十分滿意。他不再打母親,也開始在一個合作社裡工作,成為一名農工。北韓沒有私有土地,只有加入各個合作社和隸屬的小隊才能工作,於是父親沒有選擇地加入農會,以及一週兩次強迫出席的研討會,內容是討論金日成的思想與勞動黨的政策。

每個北韓人民都需要參加一個和黨有關的組織。這些組織、團體不生產任何東西,唯一的目標就是要灌輸思想。所有人都要了解金日成說的話,並對黨的政治理想有透徹的理解。

一般工人和農工有個巨大的差別,那就是農工無法賺取體面的薪水。農工只會得到少量的現金,主要報酬來自每年秋天的穀物收穫。收到的份量多寡,則要視工時而定。農工每天的工作量都會被評估,如果勞動量被視為「標準」,就會被賞賜一工時。如果被評估為「辛勤」,就會贏得兩工時。

但當初我們抵達時,他們是這樣說的嗎?喔,黨那時候聽起來自願付出,非常慷慨。他們說會給父親一年份的米。哈!當我們打開布袋,才發現裡面大多是玉米和品質糟糕的雜糧。

當我還在日本的時候,從未認真思考人生。但搬到北韓之後,讓我花最多時間思考的,就是新舊生活之間巨大的差距。我一直想著過去視為理所當然的事物,以及新生活中的痛苦。但這個狀況並沒有維持多久,我很快就發現,在北韓你甚至不能自由思考;一旦說溜嘴,可能會讓你丟掉小命。如果幸運,可能被送去某個偏遠山區去做苦工;如果被視為「自由派」或有「壞習慣」的「資本主義者」,就可能被送去集中營,成為政治犯。畢竟,壞習慣需要被特別揪出來,可能會有人穿著過膝軍靴狠狠踢你的生殖器,又或者,你會直接被處決。

在北韓這個平等主義的天堂,你要知道你的位階在哪,越快越好。如果你有人脈,在總聯或黨有朋友,就可以住在城市;像平壤,或是北韓第二大城元山。但如果你誰也不認識,那就算了吧。在地方上,街坊鄰居會以五戶為一個單位,由一個領導人負責和秘密警察報告成員的大小事。即便你是無名小卒,他們也會鉅細靡遺地報告,因為身為無名小卒,就自動成為嫌疑犯。這樣的人,常常會被送到偏僻的村落當農奴。當我說「這樣的人」,其實就是在說「我們這樣的人」。在北韓,我們再度成為社會最底層。

我們無時無刻不被國家安全局的基層員警及秘密警察監視。我猜我們對北韓社會造成了雙重威脅;一是因為我們從日本帶來危險的東西——腳踏車、電子用品和正式服裝。如果當地村民發現他們的生活水平和外界相比有多可悲,那該怎麼辦?更糟的是,如果他們從我們這得到自由思考的概念,會有什麼後果?他們可能會質疑金日成的智慧。而這件事,絕對禁止。

***

我們搬去北韓,是為了要逃離在日本的貧困生活。我們並不覺得自己在參與某個偉大的計畫,在打造未來的社會主義烏托邦。但我們現在到北韓了,然後呢?有脫離貧窮嗎?嗯,倒是有件事我們很快就看清:憑父親的收入,根本不可能養活一個六人家庭,即便我們每個人都吃得比在日本少很多。

在這個社會裡,所有成人都被算做有生產力的工作人力。基本上,這個社會運行的原則就是「不工作,沒飯吃」。這就算了,唯一的問題是,村裡的黨工不給母親工作,因為她不會說韓語。她是個非常能幹的女人,有幾張專業技術合格證明,一張數學證照以及照護經驗,還有很多技能——但沒有一項可以說服黨。最終,村民們知道她有生產方面的知識,所以會請她去幫忙接生,但他們仍然把她當次等公民,黨也依然認為她沒有價值。大多數的日子裡,母親每天就只能走去屋子後的山丘,撿拾種子或任何可以吃的東西來補充我們的飲食。

除了辛苦地為我們張羅食物,母親在炊事上也遇到困難。她所能運用的,就只有一個原始的爐灶,而每天撿到的柴薪品質不一,平均火力成為一個問題。她煮的飯常常不是沒熟就是燒焦,但父親從不抱怨,總是愉快地吃完她煮的飯。這是搬到北韓唯一的好事——父親的改變。現在回頭看,那微小的善意,是他僅能做的事。

妹妹們和我都在發育期,總是覺得很餓。我們很快就受夠了只吃飯的日子。父親把一台寶貴的腳踏車,還有一些我們帶來的衣服都賣給村裡的黨工。他手上終於有了一些現金,於是出發到村莊外圍的農夫市場。國家控制糧食供給,所以私下販售的行為基本上是被禁止的,但有時政府還是會睜一隻眼閉一隻眼,讓農夫賣少量的蔬果和雞蛋。但正如你想像,價格高得可怕——有時甚至是官方定價的十倍之高。

但父親回家時,我們都十分驚訝——他帶著一隻豬,一隻羊和一隻雞回來。我們決定要把牠們養在後院。對妹妹們來說,這些動物就像新玩具,即使是要養來吃的。我好久沒看到妹妹們這麼興奮了。

也是在同一個下午,有個村警如入無人之境一般闖入我們家,到處翻看。他長得很邪惡,顴骨高,眼窩凹陷。我不想對上那恐怖的眼睛,所以轉頭專心準備餵豬的飼料。

「你這愚蠢的日本豬!你在想什麼?居然把米放到豬飼料裡……米是給人吃的,你這混帳!」

我太害怕了,說不出話來。他那麼怒氣沖沖,說的不過就是我們午餐時掉到地上、幾粒小得可憐的米。我知道不能直接把這些米丟掉,才一粒一粒撿起來加到飼料裡,而現在我居然因為這樣被指控為浪費。

父親抓住這位村警的衣領,把他拎出屋外,摔在地上打。黑市裡的猛虎又出現了。但這股氣勢並沒維持多久,等警察終於站穩,他抽出一把槍,睜大雙眼。父親往後退,「好了好了。我知道了,不需要開槍。」警察用槍抵住父親的背,對他大吼,叫他往警察局走。父親轉過頭來和我說:「別擔心!」一邊跨步離開。

母親和我不敢想像那個最糟的結局,一直等,一直等著他的歸來。接近午夜時,父親終於踉蹌踏進屋裡,他沒辦法好好走路,臉上都是血還腫得亂七八糟。到目前為止,我沒喜歡過父親也沒同理過他,但那天晚上,一種新的情感在我內心翻攪。

「你們要小心,所有人都要小心。我的天,這些狗娘養的根本在騙我。去他媽的總聯!」他滿是怒火,整個人在顫抖,而且不只出於憤怒。我看得出來,他心中有什麼破碎了。他被嚇壞了。

在這之前,我不曾看他被任何東西嚇到。我們還在日本的時候,如果有人惹怒他,他會直接把對方打昏;即使被逮捕,他也不在乎。但現在他真的怕了,那情緒直接且單純。而這也讓我怕了,怕得不得了。當我在他眼裡看到恐懼,從他的嘴裡聽到這麼悲慘的覺悟,我斷然下了結論:我們被送到地獄了。光想到這件事的因果關係我就渾身起雞皮疙瘩。我父親為了餵飽他家人買了一隻豬,一隻雞,還有一隻羊,就有嫉妒的鄰居覺得這行為不得體,應該要揭露出來。而且,負責的警察會很樂意地殺了他。

日後,我不斷想起那一晚。從那晚起,我領悟到自己有多卑下、日本政府和總聯又把我丟在什麼地方,於是我開始瘋狂讀書,試圖要彌補我「敵對」的背景。我天真地以為我可以用勤奮和努力來克服出身,決意要使盡全力來扭轉我家人的現況。我的韓語逐漸進步,慢慢地,我可以輕鬆地用韓語和父親說話。當我在語言方面有了進展,也感覺自己慢慢地,長得越來越接近他了。

在北韓待了一年以後,我就讀國三,在學校的努力終於獲得認可。我當上了班長。我猜我內心就是希望被接受,證明我不只是個「日本豬」。如果班上有同學生病了需要請假,我會帶藥來給他,並且幫他補齊上課的進度。我將之視為我的責任和工作。

但我們在學校到底在學什麼?我們的課程遠不止聽說讀寫、數學物理這類標準科目,還要學習天神一般的金日成所帶來的神蹟。學校最重要的事,就是讓你知道對偉大的領導人該要多忠誠。老師和所有大人都在試著洗腦我們,讓我們成為盲從邪教的信徒。我陪他們玩這場遊戲。我很快就知道,在這種情況下,如果你想要生存,就要壓抑你的批判能力,順著大家走。我必須要小心選擇戰場,不被每一件小事激怒。但問題是,有些人最後真的被洗腦成功,相信所有鬼話。還好也有很多人不買帳;未來總有一天,他們將會讓北韓這座紙牌屋倒塌。

第二章CHAPTER 2

我們拖著腳步走下火車,然後被帶到吵雜、擁擠的日本紅十字會總部,在那邊過了三晚。接著我們被帶到另一個地方去蓋印章,走官方流程好「歸返」一個我們之中從沒有人到過的國家。有些日本妻子在拿到韓國官方文件時就把日本護照丟了,但母親留著她的。在那些複雜的文件中,有個句子埋藏著:「一旦開始在北韓定居,沒有日本官方許可不得回到日本。」我試著說服自己,既然我在日本出生,未來某天要回來應該不是問題。但一步步走過複雜流程的當下,我感到排山倒海而來的恐懼。

終於,我們搭著巴士抵達港口,擠上一艘看起來很老...

目錄

PROLOGUE 序章

CHAPTER 1 第一章

CHAPTER 2 第二章

CHAPTER 3 第三章

CHAPTER 4 第四章

CHAPTER 5 第五章

EPILOGUE 後記

PROLOGUE 序章

CHAPTER 1 第一章

CHAPTER 2 第二章

CHAPTER 3 第三章

CHAPTER 4 第四章

CHAPTER 5 第五章

EPILOGUE 後記

2 則評論

2 則評論  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

2018/07/11

2018/07/11