韋瓦第是一位成功的演奏巨匠、作曲家和歌劇經理人。他是少數作品橫跨古典音樂和「其他」音樂的作曲家,他的音樂清新而有活力,二十世紀的聽眾初聽其音樂便受感動,一如十八世紀的聽眾。1678年出生於威尼斯的安東尼奧.韋瓦第,正是十八世紀初義大利在巴洛克音樂史上的一座里程碑。

韋瓦第最為人所稱道的,則是他在小提琴演奏上的造詣,和在協奏曲中所展露的才華。他的生命中共創作了約四十部左右的歌劇和五百餘首各式協奏曲。他引用前人柯瑞里和陶賴里的音樂語法、概念,以豐富的思維,將巴洛克協奏曲風格,帶入嶄新的領域。在同類作品的基礎上,進一步確立了義大利風格協奏曲的千秋大業。韋瓦第的協奏曲不但受到巴哈的重現,引為寫作範本,更成為其後一百多年來古典協奏曲的基本格式,如:貝多芬的《田園交響曲》,即可以看出受到韋瓦第音樂創作方式的影響。因此,世人尊稱他為「古協奏曲之父」。

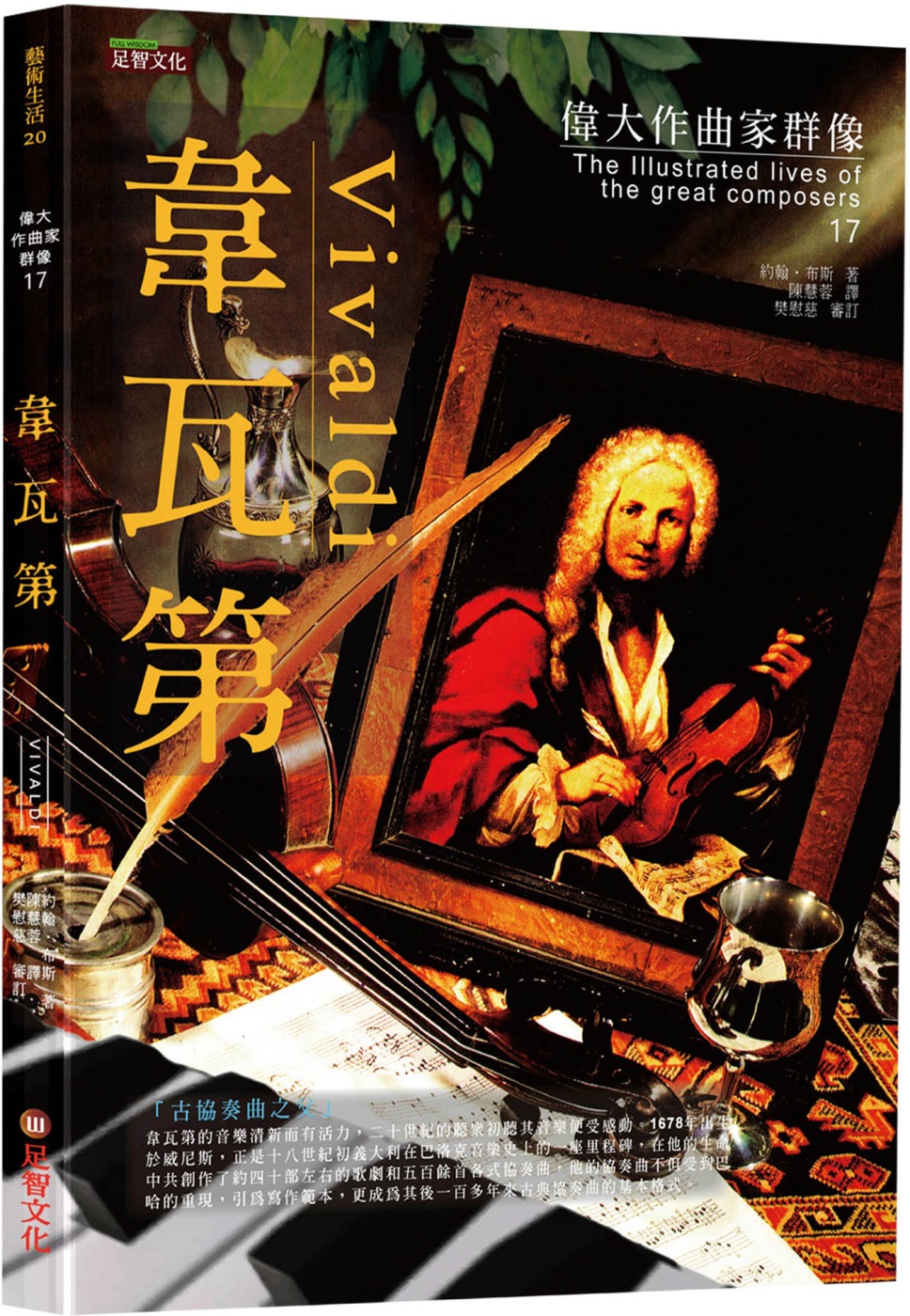

這位譜寫《四季》的天才,是一位多產的作曲家,他受封為「騎士」,卻潦倒而終,以窮人的葬儀入殮。他的一生際遇不凡,直可入他的歌劇,籍當代紀錄之助,如卡羅.郭董尼的《回憶錄》,娓娓道出他的生平。本書的圖片及當代文件資料繁多,對韋瓦第的音樂、生活的時代背景,皆有深刻的剖析。

| FindBook |

|

有 1 項符合

約翰.布斯的圖書 |

|

$ 300 ~ 342 | 偉大作曲家群像:韋瓦第

作者:約翰.布斯(John Booth) / 譯者:陳慧蓉 出版社:足智文化有限公司 出版日期:2022-03-11 語言:繁體中文 規格:平裝 / 176頁 / 17 x 24 x 1.1 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:偉大作曲家群像:韋瓦第

內容簡介

作者介紹

作者簡介

約翰.布斯(John Booth)

新聞記者兼作家,畢生熱愛音樂,尤其對巴洛克時期的音樂情有獨鍾。他聽到巴哈改寫自韋瓦第作品的樂曲,而對韋瓦第產生興趣。這是約翰.布斯首次嘗試撰寫音樂書籍,他之前的著作都是關於美酒和佳餚,曾在英格蘭東南部若干地方報紙擔任編輯。

譯者簡介

陳慧蓉

台大歷史系畢業,曾任地球出版社及百科文化編輯,現在家專職教育子女,間或從事翻譯工作,譯有「無盡的愛與和平──尼泊爾印象」(世界地理雜誌1992.7)等文。

約翰.布斯(John Booth)

新聞記者兼作家,畢生熱愛音樂,尤其對巴洛克時期的音樂情有獨鍾。他聽到巴哈改寫自韋瓦第作品的樂曲,而對韋瓦第產生興趣。這是約翰.布斯首次嘗試撰寫音樂書籍,他之前的著作都是關於美酒和佳餚,曾在英格蘭東南部若干地方報紙擔任編輯。

譯者簡介

陳慧蓉

台大歷史系畢業,曾任地球出版社及百科文化編輯,現在家專職教育子女,間或從事翻譯工作,譯有「無盡的愛與和平──尼泊爾印象」(世界地理雜誌1992.7)等文。

目錄

原著致謝詞

總序

導讀

1. 生平

2. 慈善孤兒院

3. 貴族的威尼斯

4. 歌劇

5. 音樂實驗園地

6. 韋瓦第其人

7. 四季

8. 安娜‧基羅

9. 最後的離去

10. 重生

韋瓦第作品一覽表

譯名對照表

總序

導讀

1. 生平

2. 慈善孤兒院

3. 貴族的威尼斯

4. 歌劇

5. 音樂實驗園地

6. 韋瓦第其人

7. 四季

8. 安娜‧基羅

9. 最後的離去

10. 重生

韋瓦第作品一覽表

譯名對照表

序

總序

音樂家傳記新視野

傳記文學在整個文學及人類文化,占有相當的分量與地位。世界各民族起初以口語傳承民族、部族或原始社會英雄人物的事蹟;有了文字以後,就用筆記載偉大人物的傳記。

傳記因此被認為是歷史學的重要佐證,學界視其為歷史學的分支,極重要的史料。

傳記類書籍在我的藏書裡占了相當的分量,將近1,000本。這些傳記的範圍很廣,包括歷史人物(其實那一個不是歷史人物)、間諜、探險家、發明家、詩人、畫家、建築家等等。其中音樂家傳記就占了三分之二。

我有一個很大的毛病,那就是對某個特定人物感興趣時,除了蒐集在學術上受肯定的傳記以外,凡是在書店(幾乎是在國外)看到有關他們的傳記,或從書上讀到另有附人物圖像的好傳記,就會如在田野挖地瓜般,想盡辦法蒐購。結果是,書架上有關馬勒、莫札特的書就各超過100本。馬勒的研究在這幾年成為風氣,除了米契爾(D. Mitchel)及法國人拉•朗格(La Grange)以外,也有一些新近的研究,被挖掘出來的資料越來越多。

音樂家傳記與其他領域傳記最大的不同點,可能是與一般傑出人物的生涯不同。我們從很多傳記上的記載得悉,不少人物屬大器晚成型,如發明家愛迪生兒童時期的智能發展就比較慢;但音樂家與著名數理學者一樣,很早就展現驚人的天才。

依照學者的研究,音樂家的各種特殊技藝、才能,及數理學者驚人的計算能力,最容易被發現。通常一個人必須經過一段時間的學習、受教育及實務工作,從中自覺所長,並集中精力投注於此,才能磨練出才華及成就;但是音樂及數理方面的才華,有些是與生俱來的,如上帝的恩寵,頭頂光環,因此很容易被發掘。

幾乎可以斷言,歷史上留名的大作曲家或演奏家,都有過一段神童時期。有些特異才華無法維持太久,過了幾年這種能力就消失。

在東方長幼有序、注重本分倫理的威權之下,天才很難得以發揮,沒有人栽培天才,就沒有天才生存的空間。但在西方有個特別的文化現象,即不管什麼年代都有「期待天才出現」的強烈願望,這可能與西方「等待救世主來臨」的宗教觀有關,西方各國肯定天才,對天才多方栽培的例子不勝枚舉。

有人認為天才不但要是神童,而且創作力必須維持到年邁時期甚至逝世為止;另外一個條件是作品多,而且要對當時及後世有影響才算數。

這樣的條件,令許多夭折的天才只能屈居為才子,無法封為天才。許多人認為天才都是英年早逝,但有些天才很長壽,可見天才夭折的說法,在科學昌明的廿世紀及即將來臨的廿一世紀,是近於妄斷的說法。

音樂家傳記可以分為兩種:一種是自傳;另外是由親友知已或學者所寫的傳記。十九世紀浪漫時期的特徵之一,就是對超現實的強烈慾望,或因想像所產生的幻想的現實,及由於對現實的不滿,而產生的超現實兩種不同的極端,因而產生了「為藝術而藝術」的藝術至上主義。在這種風潮下,自傳及一般傳記中的許多史實,不是將特定人物的幻想,或對人物的期許寫得如事實般,不然就是把紀實寫成神奇的超現實世界。例如莫札特死後不久,早期的傳記往往過分美化莫札特或將他太太康絲坦彩描述為稀世惡妻;貝多芬被捧為神聖不可觸及的樂聖、李斯特是情聖、舒伯特是窮途潦倒、永遠的失戀者。更可怕的是,將邁人廿一世紀的今天,這種陳腔濫調的傳記,還是充斥市面,不少樂迷都被誤導。

第二次世界大戰後,西方各國對古樂器的復原工作不遺餘力,利用各種資料、圖片、博物館收藏品及新科技,而有長足的進步,得以重現這些古音。同時因副本或印刷器材的發達,原譜不必靠手抄,使古樂譜的研究有突破性的成果, 加上文獻學的發達,以及各種週邊旁述,不同年代的演奏形式、技法漸漸地被分析出來。因此目前要聽所謂純正的巴洛克時期所使用的樂器、原譜、奏法、詮釋,及重現湮沒多年的古樂,已不再是夢想。同樣地,音樂史上的作曲家如巴哈、莫札特、貝多芬的面目,已經相當準確地重現,從事這方面的工作人員,不再只是苦心研究的學者,還包括許多業餘研究的經濟、社會、文化、醫事專業人員,從事精密的考證工作;著名音樂家的健康、遺傳病、死因、經濟收人、人際關係等,都有豐富的史料被發掘出來。因此第二次大戰後所出版的音樂家傳記,與十九世紀浪漫筆調下的描繪相距很遠。

十九世紀傳記中描述的音樂家愛情故事極端被美化,而當時極流行的書簡更是助長了這些故事。十九世紀名人所留下的書簡,有些是吐露內心的真話,有些卻是刻意寫給旁人看的,若要以之作為史料,史學者、傳記作者都要小心取捨。

優良傳記的標準是什麼?見人見智,很難有定論,但一定要忠於史實,不能私自塑造合乎自己理想的人物形象,不能偏頗或限於狹隘的觀點,要考慮時代性及政治、經濟、社會等廣泛的文化現象,但也要有自己的史觀。

讀了優良的傳記後,重新聆聽這些音樂家的作品,會增加多層面的體會與瞭解。雖然音樂以音響觸發聽者的想像力,有些是普遍的理念,有些是作曲者強烈主觀所訴求的情感,與作曲家的個性及所追求的目標有密切關係。因此我鼓勵真正喜歡音樂的年輕人,只要有時間,多閱讀傳記。馬勒、莫札特、巴哈的傳記或研究書籍,我各有一百多本,但我還是繼續在買,看起來雖是重複,但每一本都有他們研究的成果,即使是同一件事,也有不同的獨特見解。當然,當作工具書的葛羅夫(Grove)音樂大辭典,都是由樂界的權威人士所執筆,比差勁的傳記可靠,但優良的傳記更富於情感、更有深人的見解,當作工具書也很可靠。

由於喜歡讀傳記,不知不覺中對這些音樂家最後的居所有所知悉。因此旅遊時,我都會去憑弔這些音樂家的墓地或他們曾經居住過的居所。看到這些文物器具,會讓你像突然走入「時間隧道」般,回到幾百年前的景象,與這些作曲家的心靈交流。那種感觸與感動難以言喻。

旅遊時,我除了參觀美術館、音樂博物館、上劇院、看音樂廳、拍攝大教堂及管風琴外,音樂家的史蹟或墓園都列人行程,會對這些地方產生興趣或好奇,大半是讀了傳記而引發的。

讀好的音樂家傳記,如聽好音樂,對人的一生、才華、成就,可以做烏瞰式的觀察,對同時代人造成衝擊,對後代產生影響,並可以培養人們閱讀歷史的技巧;而且有些文章如文學作品般巧妙雋永,讀來回味無窮。

這套由Omnibus出版的音樂家傳記系列,英文原版我幾乎都有,因為內容比聞名的葛羅夫音樂大辭典更深人,對每一個音樂家所處時代,有清楚的定位,應用最新研究資料,附加適宜的註解及推薦相關書籍,幾乎可以當作工具書,其中有些作者是樂界的權威人士。對音樂家及其作品想要有更深人瞭解或欣賞的有心人,這是一套良好的讀物。

資深樂評人

曹永坤

巴洛克音樂的里程碑

「天下之事,分久必合,合久必分,」《三國演義》中所揭櫫的這段精義,不僅放諸政軍爭戰上有四海皆準之效,將它套用在西洋音樂發展史上,亦有無盡妙用。

歐洲音樂自中世紀以來,隨不同時代、文化而變遷,藝術風格之演進,亦在地域上之統合/分離及時間上的復古/維新間,呈鋸齒狀前行。

十五至十六世紀間的文藝復興,可說是將中世紀後葉百花齊放,卻又蔓籐叢生的音樂現象,用新秩序加以沈澱過濾,去蕪存菁。此時以弗萊明樂派(Fraco-Flemish School)為首的音樂家通行全歐,其樂風大體上呈現一種「車同軌,書同文」的文化語言。然而在調性音樂、對位手法、及器樂技術等條件於安定中逐漸成熟後,歷史的鐘擺又義無反顧地指向另一次的大鳴大放,讓音樂家肆無忌彈地把音符當做暴發戶的籌碼般揮霍,進而堆砌出巴洛克音樂的金殿。

巴洛克音樂在發展過程中有兩大歷史性特色︰一為大膽地用音樂刻畫詩詞的意境,抒發人類七情六慾;二為聲樂和器樂在唱/奏技巧上有高度發揮,使技巧本身也成為音樂美學中的一項要素,並為作曲家、演奏(唱)家、以及觀眾所追求的目標之一。在此環境的催化下,歌劇和協奏曲應運而生,成為巴洛克文化中的一對音樂寵兒。

這兩種以大眾為取向的主要音樂形式,分別在十七世紀前後葉誕生於義大利。其實,文藝復興後期帕勒斯提那(Giovanni Pierliuigi da Palestrina, 1525─1594)及拉索(Orlando di Lasso, 1532─94)等義大利土生土長的大師出頭,即顯示了義大利已從中世紀以來的音樂弱邦中浴火重生,並註定了將在往後巴洛克時期音樂發展上,佔有舉足輕重的地位,足與歐洲其他地區的各個樂系分庭抗禮。

1678年出生於威尼斯的安東尼奧‧韋瓦第,正是十八世紀初義大利在巴洛克音樂史上的一座里程碑。韋瓦第自1710年左右起開始創作歌劇,一生中譜寫及親自製作了不下49齣這類作品,在威尼斯及義大利各地演出頻繁,聲勢不下於當時的歌劇大師亞歷山卓‧史卡拉第(Alessandro Scarlatti, 1660─1725)。但是韋瓦第最為人所稱道的,則是他在小提琴演奏上的造詣,和在協奏曲中所展露的才華。他一生中所創作的五百餘首各式協奏曲,是在陶賴里(Giusseppe Torelli, 1658─1709)同類作品的基礎上,進一步確立了義大利風格協奏曲的千秋大業。韋瓦第的協奏曲不但受到巴哈的重現,引為寫作範本,更成為其後一百多年來古典協奏曲的基本格式。

然而韋瓦第在音樂上的這些影響力是潛在性的。他本人的名望在其身後已如大江東去,一度為人所淡忘,直到二十世紀初,隨著音樂學之發達及演奏「古典音樂」現象之興起,韋瓦第的作品才又陸續「出土」、「上市」,而他在音樂史上的地位,也才正式為人所肯定。

本書作者約翰,布斯(John Booth)以史家的角度,對韋瓦第生平做了通盤而詳盡的介紹,尤其是他與威尼斯慈善孤兒院(Pio Ospedale della Pieta)間離離合合的關係,以及韋瓦第目前較被忽視的歌劇創作等方面,更有巨細糜遺的交代。雖非純學術性論著,對欣賞古典音樂的朋友們而言,卻多了一份能深切認識作曲家生活及時代社會背景的參考,文獻。

文化大學藝術研究所暨音樂系專任副教授

樊慰慈

音樂家傳記新視野

傳記文學在整個文學及人類文化,占有相當的分量與地位。世界各民族起初以口語傳承民族、部族或原始社會英雄人物的事蹟;有了文字以後,就用筆記載偉大人物的傳記。

傳記因此被認為是歷史學的重要佐證,學界視其為歷史學的分支,極重要的史料。

傳記類書籍在我的藏書裡占了相當的分量,將近1,000本。這些傳記的範圍很廣,包括歷史人物(其實那一個不是歷史人物)、間諜、探險家、發明家、詩人、畫家、建築家等等。其中音樂家傳記就占了三分之二。

我有一個很大的毛病,那就是對某個特定人物感興趣時,除了蒐集在學術上受肯定的傳記以外,凡是在書店(幾乎是在國外)看到有關他們的傳記,或從書上讀到另有附人物圖像的好傳記,就會如在田野挖地瓜般,想盡辦法蒐購。結果是,書架上有關馬勒、莫札特的書就各超過100本。馬勒的研究在這幾年成為風氣,除了米契爾(D. Mitchel)及法國人拉•朗格(La Grange)以外,也有一些新近的研究,被挖掘出來的資料越來越多。

音樂家傳記與其他領域傳記最大的不同點,可能是與一般傑出人物的生涯不同。我們從很多傳記上的記載得悉,不少人物屬大器晚成型,如發明家愛迪生兒童時期的智能發展就比較慢;但音樂家與著名數理學者一樣,很早就展現驚人的天才。

依照學者的研究,音樂家的各種特殊技藝、才能,及數理學者驚人的計算能力,最容易被發現。通常一個人必須經過一段時間的學習、受教育及實務工作,從中自覺所長,並集中精力投注於此,才能磨練出才華及成就;但是音樂及數理方面的才華,有些是與生俱來的,如上帝的恩寵,頭頂光環,因此很容易被發掘。

幾乎可以斷言,歷史上留名的大作曲家或演奏家,都有過一段神童時期。有些特異才華無法維持太久,過了幾年這種能力就消失。

在東方長幼有序、注重本分倫理的威權之下,天才很難得以發揮,沒有人栽培天才,就沒有天才生存的空間。但在西方有個特別的文化現象,即不管什麼年代都有「期待天才出現」的強烈願望,這可能與西方「等待救世主來臨」的宗教觀有關,西方各國肯定天才,對天才多方栽培的例子不勝枚舉。

有人認為天才不但要是神童,而且創作力必須維持到年邁時期甚至逝世為止;另外一個條件是作品多,而且要對當時及後世有影響才算數。

這樣的條件,令許多夭折的天才只能屈居為才子,無法封為天才。許多人認為天才都是英年早逝,但有些天才很長壽,可見天才夭折的說法,在科學昌明的廿世紀及即將來臨的廿一世紀,是近於妄斷的說法。

音樂家傳記可以分為兩種:一種是自傳;另外是由親友知已或學者所寫的傳記。十九世紀浪漫時期的特徵之一,就是對超現實的強烈慾望,或因想像所產生的幻想的現實,及由於對現實的不滿,而產生的超現實兩種不同的極端,因而產生了「為藝術而藝術」的藝術至上主義。在這種風潮下,自傳及一般傳記中的許多史實,不是將特定人物的幻想,或對人物的期許寫得如事實般,不然就是把紀實寫成神奇的超現實世界。例如莫札特死後不久,早期的傳記往往過分美化莫札特或將他太太康絲坦彩描述為稀世惡妻;貝多芬被捧為神聖不可觸及的樂聖、李斯特是情聖、舒伯特是窮途潦倒、永遠的失戀者。更可怕的是,將邁人廿一世紀的今天,這種陳腔濫調的傳記,還是充斥市面,不少樂迷都被誤導。

第二次世界大戰後,西方各國對古樂器的復原工作不遺餘力,利用各種資料、圖片、博物館收藏品及新科技,而有長足的進步,得以重現這些古音。同時因副本或印刷器材的發達,原譜不必靠手抄,使古樂譜的研究有突破性的成果, 加上文獻學的發達,以及各種週邊旁述,不同年代的演奏形式、技法漸漸地被分析出來。因此目前要聽所謂純正的巴洛克時期所使用的樂器、原譜、奏法、詮釋,及重現湮沒多年的古樂,已不再是夢想。同樣地,音樂史上的作曲家如巴哈、莫札特、貝多芬的面目,已經相當準確地重現,從事這方面的工作人員,不再只是苦心研究的學者,還包括許多業餘研究的經濟、社會、文化、醫事專業人員,從事精密的考證工作;著名音樂家的健康、遺傳病、死因、經濟收人、人際關係等,都有豐富的史料被發掘出來。因此第二次大戰後所出版的音樂家傳記,與十九世紀浪漫筆調下的描繪相距很遠。

十九世紀傳記中描述的音樂家愛情故事極端被美化,而當時極流行的書簡更是助長了這些故事。十九世紀名人所留下的書簡,有些是吐露內心的真話,有些卻是刻意寫給旁人看的,若要以之作為史料,史學者、傳記作者都要小心取捨。

優良傳記的標準是什麼?見人見智,很難有定論,但一定要忠於史實,不能私自塑造合乎自己理想的人物形象,不能偏頗或限於狹隘的觀點,要考慮時代性及政治、經濟、社會等廣泛的文化現象,但也要有自己的史觀。

讀了優良的傳記後,重新聆聽這些音樂家的作品,會增加多層面的體會與瞭解。雖然音樂以音響觸發聽者的想像力,有些是普遍的理念,有些是作曲者強烈主觀所訴求的情感,與作曲家的個性及所追求的目標有密切關係。因此我鼓勵真正喜歡音樂的年輕人,只要有時間,多閱讀傳記。馬勒、莫札特、巴哈的傳記或研究書籍,我各有一百多本,但我還是繼續在買,看起來雖是重複,但每一本都有他們研究的成果,即使是同一件事,也有不同的獨特見解。當然,當作工具書的葛羅夫(Grove)音樂大辭典,都是由樂界的權威人士所執筆,比差勁的傳記可靠,但優良的傳記更富於情感、更有深人的見解,當作工具書也很可靠。

由於喜歡讀傳記,不知不覺中對這些音樂家最後的居所有所知悉。因此旅遊時,我都會去憑弔這些音樂家的墓地或他們曾經居住過的居所。看到這些文物器具,會讓你像突然走入「時間隧道」般,回到幾百年前的景象,與這些作曲家的心靈交流。那種感觸與感動難以言喻。

旅遊時,我除了參觀美術館、音樂博物館、上劇院、看音樂廳、拍攝大教堂及管風琴外,音樂家的史蹟或墓園都列人行程,會對這些地方產生興趣或好奇,大半是讀了傳記而引發的。

讀好的音樂家傳記,如聽好音樂,對人的一生、才華、成就,可以做烏瞰式的觀察,對同時代人造成衝擊,對後代產生影響,並可以培養人們閱讀歷史的技巧;而且有些文章如文學作品般巧妙雋永,讀來回味無窮。

這套由Omnibus出版的音樂家傳記系列,英文原版我幾乎都有,因為內容比聞名的葛羅夫音樂大辭典更深人,對每一個音樂家所處時代,有清楚的定位,應用最新研究資料,附加適宜的註解及推薦相關書籍,幾乎可以當作工具書,其中有些作者是樂界的權威人士。對音樂家及其作品想要有更深人瞭解或欣賞的有心人,這是一套良好的讀物。

資深樂評人

曹永坤

巴洛克音樂的里程碑

「天下之事,分久必合,合久必分,」《三國演義》中所揭櫫的這段精義,不僅放諸政軍爭戰上有四海皆準之效,將它套用在西洋音樂發展史上,亦有無盡妙用。

歐洲音樂自中世紀以來,隨不同時代、文化而變遷,藝術風格之演進,亦在地域上之統合/分離及時間上的復古/維新間,呈鋸齒狀前行。

十五至十六世紀間的文藝復興,可說是將中世紀後葉百花齊放,卻又蔓籐叢生的音樂現象,用新秩序加以沈澱過濾,去蕪存菁。此時以弗萊明樂派(Fraco-Flemish School)為首的音樂家通行全歐,其樂風大體上呈現一種「車同軌,書同文」的文化語言。然而在調性音樂、對位手法、及器樂技術等條件於安定中逐漸成熟後,歷史的鐘擺又義無反顧地指向另一次的大鳴大放,讓音樂家肆無忌彈地把音符當做暴發戶的籌碼般揮霍,進而堆砌出巴洛克音樂的金殿。

巴洛克音樂在發展過程中有兩大歷史性特色︰一為大膽地用音樂刻畫詩詞的意境,抒發人類七情六慾;二為聲樂和器樂在唱/奏技巧上有高度發揮,使技巧本身也成為音樂美學中的一項要素,並為作曲家、演奏(唱)家、以及觀眾所追求的目標之一。在此環境的催化下,歌劇和協奏曲應運而生,成為巴洛克文化中的一對音樂寵兒。

這兩種以大眾為取向的主要音樂形式,分別在十七世紀前後葉誕生於義大利。其實,文藝復興後期帕勒斯提那(Giovanni Pierliuigi da Palestrina, 1525─1594)及拉索(Orlando di Lasso, 1532─94)等義大利土生土長的大師出頭,即顯示了義大利已從中世紀以來的音樂弱邦中浴火重生,並註定了將在往後巴洛克時期音樂發展上,佔有舉足輕重的地位,足與歐洲其他地區的各個樂系分庭抗禮。

1678年出生於威尼斯的安東尼奧‧韋瓦第,正是十八世紀初義大利在巴洛克音樂史上的一座里程碑。韋瓦第自1710年左右起開始創作歌劇,一生中譜寫及親自製作了不下49齣這類作品,在威尼斯及義大利各地演出頻繁,聲勢不下於當時的歌劇大師亞歷山卓‧史卡拉第(Alessandro Scarlatti, 1660─1725)。但是韋瓦第最為人所稱道的,則是他在小提琴演奏上的造詣,和在協奏曲中所展露的才華。他一生中所創作的五百餘首各式協奏曲,是在陶賴里(Giusseppe Torelli, 1658─1709)同類作品的基礎上,進一步確立了義大利風格協奏曲的千秋大業。韋瓦第的協奏曲不但受到巴哈的重現,引為寫作範本,更成為其後一百多年來古典協奏曲的基本格式。

然而韋瓦第在音樂上的這些影響力是潛在性的。他本人的名望在其身後已如大江東去,一度為人所淡忘,直到二十世紀初,隨著音樂學之發達及演奏「古典音樂」現象之興起,韋瓦第的作品才又陸續「出土」、「上市」,而他在音樂史上的地位,也才正式為人所肯定。

本書作者約翰,布斯(John Booth)以史家的角度,對韋瓦第生平做了通盤而詳盡的介紹,尤其是他與威尼斯慈善孤兒院(Pio Ospedale della Pieta)間離離合合的關係,以及韋瓦第目前較被忽視的歌劇創作等方面,更有巨細糜遺的交代。雖非純學術性論著,對欣賞古典音樂的朋友們而言,卻多了一份能深切認識作曲家生活及時代社會背景的參考,文獻。

文化大學藝術研究所暨音樂系專任副教授

樊慰慈

|