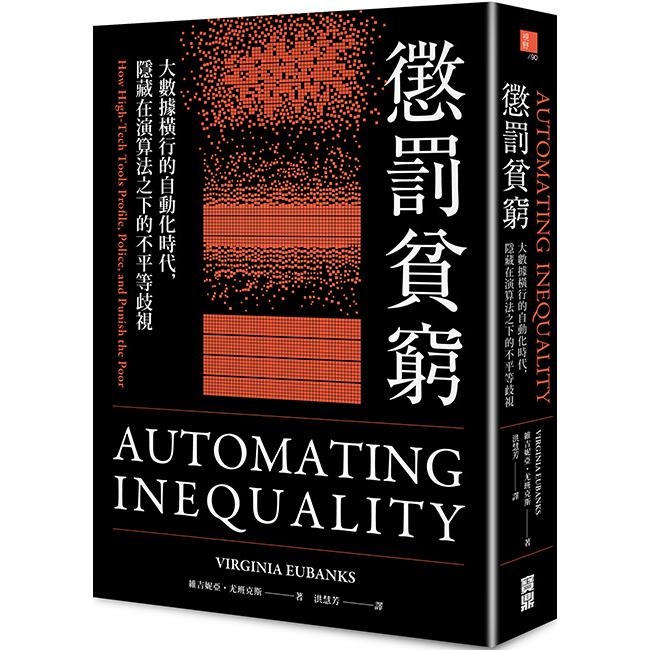

2019年莉莉安・史密斯圖書獎(Lillian Smith Book Award)、

2018年麥加農中心圖書獎(McGannon Center Book Prize)獲獎作品

本書揭露高科技工具影響人權與經濟公平。

看似客觀中立的機器運算,

可能在學習人類提供的資料後,

再複製社會偏見與歧視,形成「自動不平等」!

▴美國印第安納州在三年內駁回100萬人的醫療照護、糧食券和現金救濟申請,只因為資格自動審查機制把不完整的申請錯誤統統歸結為申請者未能配合。繁瑣的行政程序和不合理的期望使人們無法獲得應得的利益,只有少數幸運兒得以獲得公共資源。

▴▴洛杉磯由於住房有限,當局採用一種演算法,計算成千上萬名無家可歸者的「相對弱勢」,並按照優先排序提供這些人住房服務與資源。然而,這套系統會跟警察系統共享貧窮人口和工人階級的個資,造成窮人與犯罪分子輕易被歸納為同一個分類,否決了他們的基本權利,損害了他們的人性與自主權。

▴▴▴賓州阿格勒尼郡的風險預測模型以統計數據來預測哪些家庭會虐童、哪些人是問題父母,但數據庫的資料來源卻集中在仰賴公共資源的低收入家庭。光是在2016年,模型預測的1萬5139筆虐童報告中,就有3633筆不正確;在此同時,數千個貧困家庭與少數族群的生活早已無端遭受侵入及監視。

進入數位時代以來,金融、就業、政治、衛生和公共服務、治安管理等領域的決策都經歷了革命性的變化。如今是由自動化系統而不是由真人來掌控哪些社區受到監管,哪些家庭獲得需要的資源,或是哪些人該接受詐欺調查。雖然人人生活在這種新的資料制度下,但侵入性及懲罰性最強的制度,卻完全針對窮人所設計。

政治學家維吉妮亞・尤班克斯在本書中,有系統地探究了資料探勘、政策演算法、預測性風險模型對美國窮人與勞工階級的影響。書中充滿了令人揪心、瞠目結舌的故事,例如印第安納州一名婦人因為癌症末期住院治療,錯過了重新認證補助資格的預約,被取消福利救濟;賓州的某個單親媽媽每天都擔心失去女兒的撫養權,只因她符合某種統計形象。

美國一直以來使用最尖端的科學與技術來遏制、調查和懲戒窮人。「數位追蹤」與「自動化決策系統」就像以前的郡立濟貧院以及科學慈善運動,讓中產階級看不到貧困,讓國家抽離了道德規範,做出非人道的選擇:誰能獲得溫飽、誰得挨餓受凍;誰有住房、誰依舊無家可歸;政府應該拆散哪些家庭。在這過程中,它們更削弱了民主,背叛了人們最珍視的民族價值觀。

也許,貧窮並非我們都需要馬上面臨的課題,但在演算法的使用之下,所有人都將無可避免地受到資源分配的影響。這本研究深入、慷慨激昂的好書來得正是時候!

【本書特色】

1. 綜觀書市,大部分類似的書籍都僅探討演算法對於社會的影響,很少有如本書一樣聚焦於「貧困」議題;而這個問題並不單單只會發生於窮人身上,因為演算法讓所有的人都有可能遇到類似的困境。這樣的主旨使本書在相關作品中更顯獨特。

2. 本書特別針對公共福利相關的措施來做描述,從事社會福利相關職業、關注當今貧窮社會議題的讀者,或是對科技應用於社會福利制度有興趣的讀者,在閱讀完本書之後,都能對貧困現象的產生與發展有更進一步的瞭解。

【國外好評推薦】

「這本書十分駭人。不過,讀了以後,你將變得更精明,更有能力去尋求正義。」——娜歐蜜・克萊恩(Naomi Klein)/《震撼主義》(The Shock Doctrine)作者

「尤班克斯在書中精采地記錄了自動化時代『另一半的人如何生活』,並揭露一道新的數位鴻溝:一個使最邊緣化的社群身陷困境的全面監控網路。這本震懾人心、發人深省、充滿人道關懷的好書,揭露了資料導向的政策所造成的反烏托邦,並敦促眾人創造一個更公正的社會。」——阿朗卓・尼爾森(Alondra Nelson)/《DNA的社會生活》(The Social Life of DNA)作者

「在這本發人深省的好書中,尤班克斯讓我們看到,現代社會雖有表面的改革,但我們針對弱勢族群所制訂的政策,依然是由古老的濟貧法所主導,而那些法條只會排擠並懲罰社群中最貧困的人。」——弗朗西絲・福克斯・派文(Frances Fox Piven)/《規範窮人》(Regulation the Poor)作者

「這是今年最重要的科技好書。如今每個人都擔心網路對民主的影響,但尤班克斯指出,我們面臨的問題遠比『假新聞』更嚴重——自動化系統鞏固了社會與經濟不平等,破壞私人與公共福利。尤班克斯深入研究歷史與報告,幫大家更瞭解我們面臨的政治與數位力量,以便更有效地反擊。」——阿斯特拉・泰勒(Astra Taylor)/《人民平臺》(The People’s Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age)作者

「這本書清楚地揭露美國的體制(從執法到醫療、再到社會服務)日益懲罰窮人,尤其是有色人種。如果你擔心美國現代工具的不平等,這是一本必讀的好書。」——桃樂西・羅伯茲(Dorothy Roberts)/《殺死黑人》(Killing the Black Body)與《瓦解的關連》(Shattered Bonds)作者

「這本書是寫給所有人看的,包括社群領袖、學者、律師、接受政府援助的人以及需要更深入瞭解『靠數位產業致富的國家如何利用技術來創造並維持永久性下層階級』的人。這是為我們這個時代撰寫的書。」——馬基亞・西里爾(Malkia A. Cyril)/媒體正義中心(Center for Media Justice)的執行董事與共同創辦人

「想瞭解資訊科技對美國邊緣化人口的社會影響,這本書是近期最重要的書籍。當我們開始討論人工智慧危害人類的可能性時,尤班克斯的這本書應該列入必讀書單。」——伊森・佐克曼(Ethan Zuckerman)/麻省理工學院公民媒體中心主任

「內容驚人,精采萬分⋯⋯誠如尤班克斯所述,自動化加上不顧道德又講究效率的新技術,不僅威脅到那些社會視為可有可無的數百萬人,也威脅到民主。如果你想瞭解這個數位夢魘如何深入我們的體制並試圖規範我們的生活及你該如何挑戰它,這是一本必讀的好書。」——亨利・吉羅(Henry Giroux)/《身陷險境的大眾》(The Public in Peril:Trump and the Menace of American Authoritarianism)作者

「這是一個扣人心弦的精采故事,講述不良資料、劣質軟體、無能或腐敗官僚如何把弱勢族群的生活搞得天翻地覆。現在的治理往往隱藏在令人費解的法律與程式碼的背後,每個人都應該讀一讀這本書,以瞭解現代治理的實際運作。」——法蘭克・帕斯夸(Frank Pasquale)/《黑盒子社會》(The Blackbox Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information)作者

「尤班克斯的新書講述正在興起的監控國家,這個精采的故事令人震驚。『數位濟貧院』不斷擴大網絡,與其說是為了幫助窮人,不如說是為了管理、約束、懲罰窮人。閱讀這本書,並加入尤班克斯的行列,一起反對這個網絡所造成的不公正吧。」——桑福德・施拉姆(Sanford Schram)/《福利用語》(Words of Welfare)與《懲罰窮人》(Disciplining the Poor)作者

【權威推薦】

呂建德/中正大學社會福利學系教授

巫彥德/人生百味共同創辦人

李明璁/社會學家、作家

李建良/中央研究院法律學研究所特聘研究員×科技部「人工智慧的創新與規範」專案計畫總主持人

李政德/成功大學數據科學所教授

杜文苓/政治大學創新國際學院院長

林文源/清華大學人文社會AI應用與發展研究中心主任、通識教育中心教授

林佳和/政治大學法學院副教授

阿潑/轉角國際專欄作者

洪敬舒/臺灣勞工陣線協會研究部主任

張國暉/臺灣大學國家發展研究所副教授、風險社會及政策研究中心研究員

張烽益/臺灣勞動與社會政策研究協會執行長

黃益中/公民教師、《思辨》作者

劉揚銘/自由作家

劉靜怡/臺灣大學國家發展研究所專任教授

顏擇雅/作家、出版人

(以上依姓氏筆畫排序)

作者簡介:

維吉妮亞・尤班克斯

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學副教授,著有《數位死胡同》(Digital Dead End),並與艾萊西亞・瓊斯(Alethia Jones)合編《堅持自我》(Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around)。在《科學人》(Scientific American)、《國家》(The Nation)、《哈潑》(Harper’s)和《連線》(Wired)等雜誌發表過多篇有關科技與社會正義的文章。20年來致力投入社群科技與經濟正義運動,現居紐約州特洛伊。

譯者簡介:

洪慧芳

國立臺灣大學國際企業學系畢業,美國伊利諾大學香檳分校MBA,曾任職於Siemens Telecom及Citibank,目前為專職譯者。

章節試閱

第一章:從濟貧院到資料庫

「你要把我送進濟貧院!」

如今多數人提到濟貧院,都只是隨口說說,沒有多想什麼。但濟貧院曾是一種非常貼近現實的可怕機構,很多人聞之色變。鼎盛時期,濟貧院還經常出現在明信片與流行歌曲中。地方社團會為善心人士及一般遊客安排參觀濟貧院的行程。全美各地的城市與鄉鎮中,仍有一些街道是以曾坐落在路邊的濟貧院命名的。例如,緬因州的布里斯托(Bristol)與密西西比州的納奇茲(Natchez)有濟貧院路(Poor Farm Roads);俄亥俄州的馬利斯維(Marysville)與北卡羅來納州的格林維(Greenville)有救濟院路(County Home Roads);維吉尼亞州的文契斯特(Winchester)與加州的聖馬提歐(San Mateo)有濟貧院路(Poorhouse Roads)。有些路已經改名,以掩蓋過去,例如維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)的濟貧院路如今易名為繁榮路(Prosperity Road)。

在我的家鄉紐約州特洛伊市,這裡的濟貧院建於一八二一年。由於多數院友病得太重、年紀太老或太小,無法做體力活,體格健全的院友必須負責到占地六一・五公頃的農場及附近的採石場工作,這也是這家濟貧院命名為連瑟勒勞動救濟院(Rensselaer County House of Industry)的由來。一八二四年,約翰・範・內斯・耶茨(John Van Ness Yates)接受紐約州的委託,對「窮人的救濟與安置」做了為期一年的調查。他以特洛伊為例,主張紐約州應該在每個郡都設立一所濟貧院。後來他的提案成功了:十年內,紐約州建了五十五個郡立濟貧院。

儘管有樂觀的預測指出,濟貧院將提供「經濟與人道」救濟,但濟貧院確實是一個讓窮人與勞工階層心生恐懼的地方。一八五七年,一項立法調查發現,勞動濟貧院把精神病患關在長二公尺、寬一・四公尺的房間裡長達六個月。由於他們只能睡在麥稈上,房內又沒有衛生設施,冬天的時候,麥稈與尿液的混合體會凍結在他們身上,「唯有解凍才能清除」,因此導致永久性的殘疾。

一八五七年二月,《特洛伊輝格日報》(Troy Daily Whig)寫道:「目前報導的濟貧院狀況,普遍在各方面都很糟。根據合約,窮人的生計是由出價最低的人承包。這種合約制度是造成濟貧院整體狀況惡劣的主因⋯⋯,這個制度本身已經爛到底了。」該郡的濟貧負責人賈斯汀・葛雷戈里(Justin E. Gregory)承諾以每週一美元的價格照顧貧民,因此競標獲得勞動濟貧院的合約。合約規定,他享有無限使用這些勞力的權利。那年,這所勞動濟貧院靠著飢餓院友所栽種的蔬菜,獲得二千美元的營收。

一八七九年,《紐約時報》(New York Times)的頭版報導,一個「濟貧院犯罪集團」把勞動濟貧院內已故院友的屍體賣給該郡的醫生以進行解剖。一八八五年,一項針對「管理不善」的調查發現,連瑟勒郡的濟貧部門遭竊二萬美元,濟貧院的負責人艾拉・福特(Ira B. Ford)被迫辭職。一八九六年,他的繼任者克爾文・鄧姆(Calvin B. Dunham)被爆出不當的財務行為後,自殺身亡。

一九〇五年,紐約州慈善委員會發起一項調查,揭發了勞動救濟院裡猖獗的性侵行為。護士露絲・席林格(Ruth Schillinger)作證指出,男性醫護人員威廉・威爾莫特(William Wilmot)常試圖強姦女病患。院友堅稱,癱瘓的瑪麗・墨菲(Mary Murphy)遭到威爾莫特性侵。席林格作證時表示:「他們聽到大廳傳來腳步聲時,都說威爾莫特又去那裡了。隔天早上,我發現那個女人的雙腿是叉開的,她的下肢已經癱瘓了,不可能自己移動。」

約翰・基特爾(John Kittell)是勞動濟貧院的負責人,也是威爾莫特的老闆。他為這套管理模式辯解,聲稱他藉由減少院友的照護費用「每年為該郡省下五六千美元」。後來,威爾莫特並未遭到任何指控。直到一九一〇年,才有人採取行動改善勞動濟貧院的狀況。特洛伊的濟貧院一直運作到一九五四年才關閉。

雖然濟貧院實體上已經拆除了,但遺跡依然陰魂不散,仍活躍在如今困住窮人的自動化決策系統中。現代的貧窮管理系統(自動化決策、資料探勘、預測分析)雖有高科技的表象,但依然與過去的濟貧院有顯著的相似之處。新的數位工具源自我們想要懲戒貧窮的道德觀,並打造出一套高科技的遏制與調查系統。數位濟貧院阻止窮人取得公共資源;監管他們的勞動、支出、性行為與子女教養;試圖預測他們未來的行為;懲罰那些不遵守規定的人並加以定罪。過程中,它在「值得幫助」與「不值得幫助」的窮人之間,創造出愈來愈細微的道德區別,並利用分類來合理化美國人民無法關照彼此的問題。

本章將說明我們是如何走到這一步的:實體的濟貧院如何演變成數位化的翻版。美國從十九世紀的鄉村濟貧院演變到現代數位濟貧院的歷程,可說是一場持久的辯論:在這場辯論中,一方希望消除與減輕貧困,另一方則是指責、監禁和懲罰窮人。

第一章:從濟貧院到資料庫

「你要把我送進濟貧院!」

如今多數人提到濟貧院,都只是隨口說說,沒有多想什麼。但濟貧院曾是一種非常貼近現實的可怕機構,很多人聞之色變。鼎盛時期,濟貧院還經常出現在明信片與流行歌曲中。地方社團會為善心人士及一般遊客安排參觀濟貧院的行程。全美各地的城市與鄉鎮中,仍有一些街道是以曾坐落在路邊的濟貧院命名的。例如,緬因州的布里斯托(Bristol)與密西西比州的納奇茲(Natchez)有濟貧院路(Poor Farm Roads);俄亥俄州的馬利斯維(Marysville)與北卡羅來納州的格林維(Greenville)有救濟院路...

推薦序

從故事與數字,正視科技造成的貧困問題

/劉揚銘(自由作家)

到開始寫這本書的二○一四年為止,作者維吉妮亞.尤班克斯思考「科技與貧困」的問題已經二十年了。本書帶讀者橫越美國,從印第安納州的低收入補助、洛杉磯貧民區住房問題、到匹茲堡兒童受虐與忽視提報系統,訪談弱勢者、社福工作者、政府機關等,每次實地考察都經歷有血有肉的真實人生,有些故事甚至追蹤兩年半以上才得以完成,而主題是:演算法、機器學習、大數據……這些科技名詞在資本世界被視為新商機,但在社會弱勢的眼中,卻很可能是加重貧富差距的根源。

金融海嘯以來,美國政府打著「花更少錢做更多事,讓真正需要幫助的人獲得幫助」的名義,花大錢在社會福利資料管理的專案,然而其中許多「貧困管理」的科技並非中性,而是基於畏懼又仇視窮人的前提所設計出來的,對於「誰有資格取得社福補助?」這個問題,資料庫與演算法取代社福人員的第一線接觸,這些新制度限制了窮人與勞工階級的機會,又進一步造成更多貧窮經驗,帶來惡性循環。

甚至作者本人都遭遇這個問題──她的男友深夜在街頭被莫名毆打成重傷昏迷,需要手術重建頭骨與下顎,卻在最需要醫療保險時被判定失去資格,理由很可能是被系統演算法視為保險詐騙。期待社會安全網伸出援手的弱勢者、罕見疾病者、無家者、受虐兒童,因為跟不上全新的科技化資料政策而失去原有補助,或者被演算法與資料庫判斷成詐騙而失去資格,或者身為離群值而不被系統所接受……

政府投入新資料系統的大筆預算,原意是「協助」社福工作者判斷補助資格,實際上時常變成人主動「配合」演算法,社福人員「接到舉報,開始研究後,發現系統算出來的分數和自己的研究不符,通常表示你遺漏了什麼。」人成為系統的奴隸,增加的卻是一個個流離失所、再也沒機會重拾人生的故事。

而針對貧窮、弱勢、無家者申請補助的個資蒐集,一旦輸入資料庫便難以刪除,再進一步演變成追蹤、監控與搜查執法的根據,衍生出隱私與人權問題,讓讀者也能感同身受歧視與恐懼。

作者說:「人有成見,但你有機會改變人的觀點,卻無法修改數字。」資料、模型、演算法是否被濫用?資料制度是否基於歧視貧窮而設計?當問題明白攤開在眼前,我們是否願意正視?

從故事與數字,正視科技造成的貧困問題

/劉揚銘(自由作家)

到開始寫這本書的二○一四年為止,作者維吉妮亞.尤班克斯思考「科技與貧困」的問題已經二十年了。本書帶讀者橫越美國,從印第安納州的低收入補助、洛杉磯貧民區住房問題、到匹茲堡兒童受虐與忽視提報系統,訪談弱勢者、社福工作者、政府機關等,每次實地考察都經歷有血有肉的真實人生,有些故事甚至追蹤兩年半以上才得以完成,而主題是:演算法、機器學習、大數據……這些科技名詞在資本世界被視為新商機,但在社會弱勢的眼中,卻很可能是加重貧富差距的根源。

金融海嘯...

作者序

二〇一五年十月,就在我開始寫這本書一週後,我交往十三年的伴侶傑森從我們家附近(紐約州特洛伊市)的街角商店走回家時,慘遭四個男人襲擊。傑森善良又聰慧,他記得那天遭到第一次突襲之前,有人跟他要了一根菸,之後他只記得幾個模糊的片段:他在雜貨店的折疊椅上醒來,雜貨店的老闆叫他撐著點,警察問了他一些問題,救護車內斷斷續續出現一些光影與聲音。

至於其他的,他都不記得了,或許這樣也好。攻擊者打爛了他的下巴、二個眼窩、一邊顴骨,然後搶走他錢包裡的三十五美元。他出院時,整顆頭看起來像一個扭曲變形的爛南瓜,必須先靜候二週,讓腫脹消退後,才能動臉部重建手術。十月二十三日,整形醫生花了六個小時修復損傷,並以鈦板與微型骨釘重建傑森的頭骨,也將裂開的下巴縫合。

傑森的視力與聽力並未受損,算是不幸中的大幸。他承受著劇痛,但情緒還算穩定,而且只掉了一顆牙。社區鄰居團結起來幫助我們,持續送一些湯品與果昔來我們家。朋友也辦了一場籌款活動,幫我們分擔保險自付額、工資損失和其他意外的創傷與治療費用。儘管最初幾週我們充滿了恐懼,但依舊感到慶幸。

接著,手術結束幾天後,我去藥局幫傑森買止痛藥。藥劑師告訴我,那份處方被取消了,系統顯示我們沒有醫療保險。

我頓時陷入恐慌,馬上打電話給保險公司。經過層層的電話語音系統與線上等候,我終於和一位客服人員通話了。我解釋,我們的處方保險失效了。她以友善及關切的口吻說,電腦系統中沒有顯示我們投保的「起始日」。我說,那很奇怪,因為傑森申請的急診理賠已經支付了,當時應該已經有保險起始日了,後來我們的保險出了什麼問題嗎?

她跟我保證,這只是一個錯誤,是技術故障。她到後臺的資料庫做了修改,恢復了我們的處方保險。於是,當天稍晚,我拿到了傑森需要的止痛藥。但「保單離奇消失」這件事一直擱在我心頭,難以釋懷。我們九月收到保險卡,保險公司支付了十月八日急診室醫生與放射科醫生提供醫療服務的費用。那我們的保單怎麼會突然失去起始日呢?

我心神不寧地連上保險公司的網站,查閱我們的索賠記錄。十月十六日以前提出的索賠都已經支付了,但一週後的所有手術費用(逾六萬二千美元)都遭到否決。我再次打電話給保險公司,經過層層的電話語音系統與線上等候。這次,我不止是恐慌,更感到憤怒。客服人員一再告訴我,「系統說」我們的保險還沒生效,所以無法獲得保險給付;未承保時所提出的任何索賠,都會被否決。

我仔細思考後,不禁心頭一沉。傑森遭到突襲的前幾天,我才剛開始新的工作,我們更換了保險公司。傑森和我沒有結婚,他是以同居伴侶的身分投保。我們投保新的保險一週後,提出數萬美元的索賠單。缺少保險起始日可能是客服中心按錯鍵造成的。但我的直覺是,有一種演算法把我們挑了出來進行詐欺調查,而保險公司在調查完畢前暫停了我們的保險福利。總之,我的家人被「示警」了。

*****

數位時代降臨以來,金融、就業、政治、醫療照護和公眾服務等領域的決策都經歷了革命性的變化。四十年前,幾乎所有影響我們生活的重大決定——舉凡我們是否獲得工作、貸款、保險、信貸或政府服務等,都是由真人承辦。他們常使用精算流程,使思維運作更像電腦而不是人類,但人類的判斷力依然主導那個時代。時至今日,我們已經把大部分的決策權交給精密的機器。自動化的資格認定系統、排名演算法和預測性的風險模型等,控制著哪個社區受到監管,哪些家庭獲得需要的資源,哪個應徵者進入決選名單,誰又有詐欺的嫌疑。

醫療詐欺(Health-care fraud)是真正存在的問題。聯邦調查局(FBI)的資料顯示,醫療詐欺每年導致雇主、投保人、納稅人付出近三百億美元,儘管大部分的成本是由保險公司承擔,而不是消費者。我不怪保險公司使用工具來辨識詐欺性的索賠,或甚至以工具來預測這類詐欺。但這種示警對人的影響,尤其當它導致關鍵的救命服務消失時,那可能是很大的災難。在你最脆弱、深愛的人承受劇痛的時候,頓失醫療保險會讓人感到走投無路,絕望無助。

我和保險公司搏鬥的同時,也照顧著傑森。他的眼睛腫得張不開,重建的下巴與眼窩痛得像灼傷一樣。我幫他碾碎藥片(止痛藥、抗生素、抗焦慮藥),把藥粉混入果昔。我扶他上廁所,找到他遇襲當晚所穿的衣服,並鼓起勇氣翻了翻那血跡斑斑的口袋。他在睡夢中夢到遇襲片段而驚醒時,我安撫他。面對親友持續給予我們的支持,我滿懷感激,也疲憊不堪。

我一遍又一遍地打客服電話,要求跟保險公司的主管交談,但客服人員告訴我,只有我的雇主可以跟他們的老闆對話。我向公司的人力資源部求助時,他們立即採取行動。幾天內,我們的保險就「恢復」了。我大大鬆了一口氣,我們因此能夠繼續就醫及安排治療,不必擔心醫療費用讓我們破產。然而,保險離奇消失的那個月所提出的索賠,依然遭到否決。我不得不費盡心力,逐一糾正它們。許多醫療帳單已變成催收帳款,每次收到可怕的粉紅色信封,都表示我必須從頭再來一遍:打電話給醫生、保險公司、催收公司。為了訂正一個遺漏的起始日所衍生的後果,我整整花了一年的時間。

我永遠不會知道,我家與保險公司的搏鬥是不是人為疏失所造成的不幸結果。但我們有充分的理由相信,偵測醫療詐欺的演算法鎖定我們作為調查的目標,因為我們具備了一些最常見的醫療違規指標:索賠是在新保單啟用不久後提出的;許多索賠項目是深夜提供的醫療服務;傑森的醫療處方包括管制藥物,例如幫他止痛的羥考酮(oxycodone);我倆並非傳統的夫妻關係,保險公司可能質疑他身為「我的眷屬」這個身分。

保險公司一再告訴我,那是技術出錯造成的,資料庫裡少了幾個數字。但這就是被演算法盯住的情況:你感覺到數位雜訊中有一種模式,好像有一隻電眼鎖定你了,但你又無法明確指出究竟是哪裡出了問題。你遭到示警時,保險公司沒必要通知你。目前也沒有「陽光法」(又稱「資訊公開法」,sunshine law)迫使企業公布其詐欺偵測系統的內部細節。除了信用報告這個明顯的例外以外,我們幾乎很難接觸到那些影響我們人生際遇的方程式、演算法與模型。

*****

我們的世界充斥著資訊哨兵,就像那個鎖定我家做詐欺調查的系統。數位安全警衛收集我們的資訊,推斷我們的行為,掌控我們的資源取得。有些監控是顯而易見的,例如街角的閉路攝影機、手機的全球定位系統記錄我們的行動、警方的無人機飛過示威現場的上空。但許多收集資訊及監控行為的裝置,是難以捉摸又看不見的程式碼,嵌在社群媒體的互動中,流過政府服務的應用程式,包覆在我們試用或購買的每件產品上。它們與社會生活的結構緊密地交織在一起,所以大多時候我們甚至沒注意到自己正受到觀察與分析。

我們都活在數位資料的新時代,但每個人的體驗不盡相同。我家的經歷還可以忍受,是因為我們可以取得資訊,可以自由支配時間,可以自主決定——中產階級常把這些事情視為理所當然。我對演算法決策有足夠的瞭解,所以立即懷疑我們已經成為詐欺調查鎖定的目標。我的彈性工作時間讓我可以花好幾個小時在電話上,處理我們的保險問題。我的雇主也關心我家人的福祉,肯為我辯護。我們一直認為我們有資格享有醫療保險,也因此傑森得到了他需要的治療。

我們也享有大量的物質資源。朋友的募捐活動為我們募得了一萬五千美元的淨額。我們用那筆錢僱了一名助手來幫傑森重返工作崗位,並用剩下的錢來支付保險自付額、收入損失及增加的食物與治療費用。那筆意外之財用完後,我們也花光了積蓄。接著,我們停止支付房貸。最後還申請了一張新的信用卡,累積了五千美元的卡債。我們需要一段時間才能從受襲事件及隨後的保險調查所造成的經濟與情感衝擊中恢復過來。但整體來說,我們還是幸運的。

然而,被數位決策系統鎖定時,不是每個人都能過得那麼好。有些家庭沒有我們享有的物質資源與社區支持。許多人不知道自己被數位系統鎖定了,或者沒有精力或專業知識還擊。或許最重要的是,我與傑森經歷的那種數位審查對許多人來說是家常便飯,而不是一次性的異常現象。

喬治・歐威爾(George Orwell)的著名小說《1984》寫錯了一點。老大哥不是在監視你,他是在監視我們。多數人之所以受到數位監控,是因為他是社群的成員,而不是獨立的個體。有色人種、移民、不討喜的宗教團體、性少數群體、窮人、其他受壓迫與剝削的人群,比優勢群體承受著更大的監控與追蹤負擔。

邊緣化的族群取得公共福利、穿過戒備森嚴的社區、進入醫療系統或跨越國界時,面臨更嚴密的資料收集。當主管機關運用那些資料來懷疑他們並做額外的審查時,那些資料也強化了他們的邊緣地位。那些被認為「不配」享有福利的弱勢群體,被挑出來面對懲罰性的公共政策及更嚴格的監控——於是,惡性循環就此開始。這是一種集體的示警,一種不公正的回饋循環。

例如,二〇一四年,緬因州(Maine)的共和黨州長保羅・勒佩吉(Paul LePage)打擊了該州從「貧困家庭臨時援助」(Temporary Assistance to Needy Families, TANF)領取微薄現金補貼的家庭。這些現金補貼是載入「電子福利轉帳卡」(EBT card)上,提取現金的時間與地點都會留下數位記錄。勒佩吉的政府挖掘了聯邦與州機構所收集的資料,編了一份清單,內有三千六百五十筆交易。那份清單顯示,那些交易的TANF受益者是從菸、酒舖和州外的提款機提領現金。隨後,這些資料以Google Docs的形式公開。

那段期間共有一百一十萬筆現金提款,勒佩吉發現的可疑交易僅占其中的百分之〇.〇三,而且資料只顯示現金是從哪裡提取的,而不是用在哪裡。但州長利用這些公開資料來暗示,TANF家庭用這些現金補貼來購買酒類、彩券、香菸,欺騙了納稅人。他以薄弱的資料來編造這些誤導的故事,偏偏立法者與中產階級都一股腦兒照單全收。

緬因州的立法機構因此提出一項法案,要求TANF家庭保留十二個月內的支出收據,以便州政府審查他們的開支。民主黨的議員敦促該州的州檢察長利用勒佩吉的名單來調查及起訴詐欺行為。州長提出一項法案,以禁止TANF受益人使用州外的提款機。這項提案根本無法遵循,明顯違憲,也無法執行,但這不是重點,而是政治作秀。那個提案本來就不會通過,提案的目的只是為了汙衊社福制度,強化一種文化敘事:那些領公共補助的人是犯罪、懶惰和浪費的癮君子。

*****

看到勒佩吉使用EBT資料來追蹤及汙衊窮人與勞工階級的決策,我並不意外。截至二〇一四年,我思考及撰寫科技與貧困等主題已二十年了。我在社區技術中心任教,為基層的組織者舉辦數位正義研討會,帶領低收入住宅的女性參與設計專案,採訪了數百個福利與兒童保護服務的用戶與社會工作者,以瞭解他們使用政府科技的經驗。

我從事這些工作的最初十年,對於新資訊科技對美國經濟正義與政治活力的影響抱著謹慎樂觀的態度。在我的研究與組織活動中,我覺得在我的家鄉紐約州特洛伊市(Troy),貧困勞工階級的婦女並不像其他學者與決策者所想的那樣「科技貧乏」。她們的生活中,隨處可見資料導向的系統,尤其在工資低的工作場所、刑事司法系統和公共援助系統更是常見。我確實發現許多令人不安的趨勢,即使是二十一世紀初也有很多,例如高科技經濟發展加劇了我家鄉的經濟不平等,密集的電子監控正整合到公共住房與福利計畫中,政策制定者積極忽視窮人與勞工階層的需求與見解。儘管如此,我的合作者還是對願景充滿希望,她們希望資訊科技可以幫他們講述自己的故事,與他人聯繫,改善她們處境艱難的社區。

自從二〇〇八年經濟大衰退(Great Recession)以來,我愈來愈擔心高科技工具對窮人與勞工階級社區的影響。過去十年間,經濟不安全感急劇上升。與此同時,公共服務領域的複雜資料科技也迅速崛起,例如預測性的演算法、風險模型和自動化的資格系統等。政府打著「追求效率」的名義,花大錢投資公共專案的「資料導向管理」,美其名是為了花更少的心力做更多的事情,並讓真正需要幫助的人獲得幫助。但採用這些工具後,那些服務窮人的專案還是跟以前一樣不討喜,這並非巧合。貧困管理的科技不是中性的,而是政府畏懼經濟不穩定又仇視窮人所設計出來的,而且它們又進一步塑造了政治與貧窮的經驗。

鼓吹新資料制度的人,鮮少承認數位決策對窮人與勞工階層的影響。那些身處經濟較底層的人並不認同這種短視近利的觀點,他們往往覺得自己是那些系統鎖定的目標,而不是受益者。例如,二〇〇〇年初的某天,我訪問一位領福利金的年輕母親,請她談談使用科技的經驗。我們的話題談到EBT卡時,桃樂絲・艾倫(Dorothy Allen)說:「那種卡很棒,只是社會福利局把它們當成追蹤工具。」當下我肯定看起來很震驚,因為她繼續解釋,社工經常查看她的購買記錄。艾倫告訴我,貧窮女性是監控科技的測試對象,接著她又說:「妳應該多關注我們的遭遇,因為妳將會是下一個監控的對象。」

艾倫的看法充滿了先見之明。她描述的那種侵入性電子審查,如今在各階級都已經司空見慣。數位追蹤與決策系統已經成為治安、政治預測、行銷、信用報告、刑事量刑、企業管理、金融、公共專案管理的常態。隨著這些系統日益成熟與普及,我開始聽到大家把它們描述成控制、操縱、懲罰的力量。至於新技術促進交流與開啟機會的故事,反而愈來愈難找到了。如今,我最常聽到的是,新的資料制度限制了窮人與勞工階級的機會,解散他們的政治組織,限制他們的移動,削弱他們的人權。二〇〇七年以來究竟發生了什麼,改變了這麼多人的希望與夢想?數位革命如何變成這麼多人的夢魘?

*****

為了回答這些問題,我從二〇一四年開始系統化地調查高科技分類與追蹤系統對美國窮人與勞工階層的影響。我選了三個故事來探討:印第安納州福利系統的自動化資格審查流程;洛杉磯遊民的電子登記系統;賓州阿勒格尼郡(Allegheny County)的風險模型(可預測哪些兒童可能是受虐兒或疏於管教)。

這三個故事分別反映了公共服務系統的不同面向:公共援助專案〔例如TANF、補充營養援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program,SNAP〕、印第安納州的聯邦醫療補助(Medicaid〕);洛杉磯的無家可歸者服務;阿勒格尼郡的兒童福利專案。它們也提供了地理上的多樣性:我從美國內地的提普頓郡(Tipton County)開始研究,接著花一年的時間探索洛杉磯的貧民窟與中南部社區,最後造訪那些住在匹茲堡周邊貧困郊區的家庭。

我之所以挑選這些故事,是因為它們充分顯示,過去十年間自動化決策的道德與科技複雜性皆飛快地成長。二〇〇六年印第安納州的合格性現代化實驗很直截了當:該系統接受線上服務申請,檢查及核實收入與其他個資,並設定補助水準。我研究的洛杉磯無家可歸者電子登記系統(又稱「協調入住系統」,Coordinated Entry System),是七年後開始試行的。它使用電腦演算法來配對「登記系統中的無家可歸者」與「最合適的現有住房資源」。二〇一六年八月推出的阿勒格尼家庭篩查工具(Allegheny Family Screening Tool)使用統計模型,為熱線篩查人員提供預測性風險評分,讓他們決定要不要展開虐童或疏於管教的調查。

在每個地方,我的報導都是從接觸主管機關開始,那些機關與受到系統最直接影響的家庭密切合作。在三年間,我做了一〇五次訪談,旁聽了家事法庭,觀察了虐童熱線中心,搜尋了公共記錄,提交了《資訊自由法》(Freedom of Information Act)的申請,仔細閱讀了法院文件,參加了數十場社區會議。雖然我認為從貧困家庭的角度出發很重要,但我並沒有止步於此。我也與社會工作者、活動分子、政策制定者、專案管理者、記者、學者、警察交談,以期從議題的兩面瞭解濟弱扶貧方案的新數位基礎架構。

我的發現令人瞠目結舌。在全美各地,窮人與勞工階層都是數位化貧困管理新工具鎖定的目標,而且他們的生命也因此受到威脅。自動化合格性系統阻撓他們申請維繫生存所需的公共資源。複雜的整合資料庫收集他們最私密的個資,幾乎沒有隱私或資料安全的保護措施,也幾乎沒有提供他們任何回報。預測性的模型與演算法把他們標記為高風險與問題父母。龐大的社服機構、執法機構、社區監控使他們的一舉一動都無所遁形,並讓政府、企業、大眾都能仔細監視他們的行為。

這些系統正以驚人的速度整合到全美各地的民眾與社會服務中,幾乎沒有政治討論提及它們的影響。自動化資格認定現在幾乎是每州公共援助單位的標準做法。協調入住(coordinated entry)是管理無家可歸者服務的首選系統,獲得美國無家可歸者跨部會協調委員會(United States Interagency Council on Homelessness)與美國住宅暨都市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)的支持。早在阿勒格尼家庭篩選工具(Allegheny Family Screening Tool)推出以前,它的設計者就已經在討論為加州開發另一個虐童風險預測模型。

雖然這些新制度對低收入有色人種的社區破壞最大,影響最致命,但它們對窮人與勞工階層的影響是不分膚色的。雖然福利金的受助者、無家可歸者、貧困家庭承受了高科技審查最沉重的負擔,但自動化決策的成長不止影響他們而已,這些系統的普遍使用也影響每個人所獲得的民主品質。

自動化決策破壞了社會安全網,將窮人視為罪犯,加劇了歧視,損害了我們最重要的民族價值觀。它把「我們是誰」和「我們想成為什麼」這種共同的社會決策,重新定義成系統工程問題。雖然最全面的數位決策工具是在所謂的「低權環境」(low rights environments)測試(在這種環境中,人們對政治問責與透明度的期望很低),但這種最初為窮人設計的系統,最終將會套用在每個人身上。

長期以來,美國的窮人與勞動階層一直受到侵入性的監督、午夜突襲、懲罰性公共政策的影響,那些做法都加劇了貧困的汙名與窮人的苦難。十九世紀,他們被隔離在濟貧院裡;二十世紀,他們被社會工作者調查,被當成受審的罪犯看待。如今,我們已經從資料庫、演算法、風險模型,打造出我所謂的數位濟貧院(digital poorhouse),其影響範圍與衝擊力道可能超越以往的一切。

就像以前貧困管理的技術創新一樣,數位追蹤與自動化決策讓中產階級看不到貧困,讓國家抽離了道德規範,去做一些非人道的選擇:誰獲得溫飽、誰挨餓受凍;誰有住房、誰依舊無家可歸;政府應該拆散哪些家庭。數位濟貧院其實在美國有漫長的歷史傳統。我們管理個別的窮人,是為了逃避我們消除貧窮的共同責任。

二〇一五年十月,就在我開始寫這本書一週後,我交往十三年的伴侶傑森從我們家附近(紐約州特洛伊市)的街角商店走回家時,慘遭四個男人襲擊。傑森善良又聰慧,他記得那天遭到第一次突襲之前,有人跟他要了一根菸,之後他只記得幾個模糊的片段:他在雜貨店的折疊椅上醒來,雜貨店的老闆叫他撐著點,警察問了他一些問題,救護車內斷斷續續出現一些光影與聲音。

至於其他的,他都不記得了,或許這樣也好。攻擊者打爛了他的下巴、二個眼窩、一邊顴骨,然後搶走他錢包裡的三十五美元。他出院時,整顆頭看起來像一個扭曲變形的爛南瓜,必須先靜候...

目錄

推薦序

・小心AI:從諍友到盟友的人文社會介入——林文源

・製造貧窮冤案的演算法——洪敬舒

・每人都有貧窮之處,也都可能因之受懲罰——張國暉

・當科技從「管理貧窮」成為「懲罰貧窮」的遮羞布——張烽益

・從故事與數字,正視科技造成的貧困問題——劉揚銘

前言:示警

第一章:從濟貧院到資料庫

第二章:美國內部的資格認證自動化

第三章:洛杉磯的高科技無住房服務

第四章:阿勒格尼演算法

第五章:數位濟貧院

結論:拆除數位濟貧院

謝辭

資料來源與研究方法

注釋

推薦序

・小心AI:從諍友到盟友的人文社會介入——林文源

・製造貧窮冤案的演算法——洪敬舒

・每人都有貧窮之處,也都可能因之受懲罰——張國暉

・當科技從「管理貧窮」成為「懲罰貧窮」的遮羞布——張烽益

・從故事與數字,正視科技造成的貧困問題——劉揚銘

前言:示警

第一章:從濟貧院到資料庫

第二章:美國內部的資格認證自動化

第三章:洛杉磯的高科技無住房服務

第四章:阿勒格尼演算法

第五章:數位濟貧院

結論:拆除數位濟貧院

謝辭

資料來源與研究方法

注釋

共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 13 筆 → 查價格、看圖書介紹

班克斯,又譯為班克西,是一位匿名的英國塗鴉藝術家、社會運動活躍份子、電影導演及畫家。他的街頭作品經常帶有諷刺意味,在旁則附有一些顛覆性、玩世不恭的黑色幽默和精警句子;其塗鴉大多運用獨特的模板技術拓印而成。他的作品富有濃厚政治風格,儼如一種以藝術方式表達的社會評論,並已經在世界各地不同城市的街道、牆壁與橋樑出現,甚至成為當地引人入勝的城市面貌。

班克斯,又譯為班克西,是一位匿名的英國塗鴉藝術家、社會運動活躍份子、電影導演及畫家。他的街頭作品經常帶有諷刺意味,在旁則附有一些顛覆性、玩世不恭的黑色幽默和精警句子;其塗鴉大多運用獨特的模板技術拓印而成。他的作品富有濃厚政治風格,儼如一種以藝術方式表達的社會評論,並已經在世界各地不同城市的街道、牆壁與橋樑出現,甚至成為當地引人入勝的城市面貌。 ![]() 維基百科

維基百科