| FindBook |

|

有 2 項符合

聖勇阿闍梨的圖書 |

|

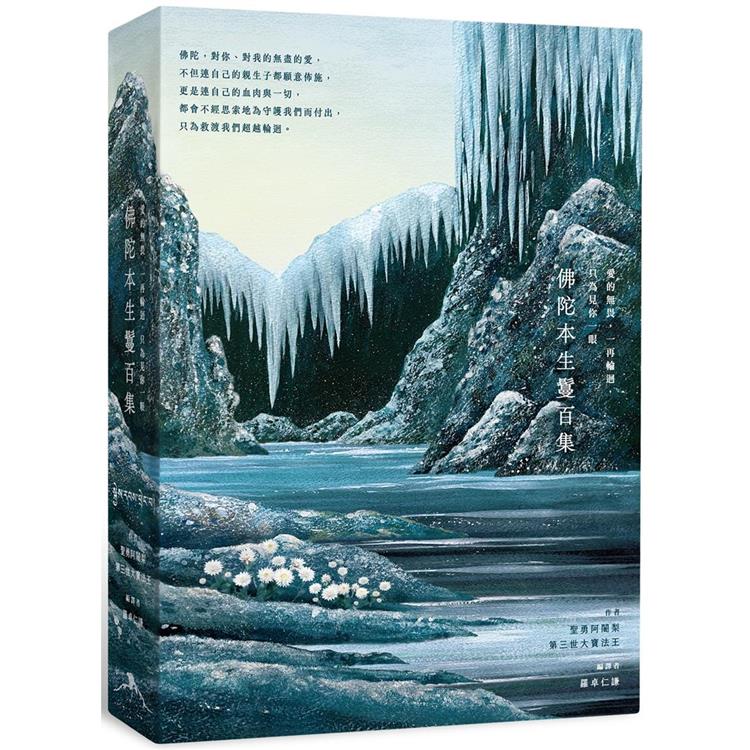

$ 390 電子書 | 愛的無畏,一再輪迴,只為見你一眼

作者:聖勇阿闍梨、第三世大寶法王 出版社:鷲峰出版社 出版日期:2024-05-20 語言:中文 |

|

$ 390 ~ 468 | 愛的無畏,一再輪迴,只為見你一眼:佛陀本生鬘百集【金石堂、博客來熱銷】

作者:聖勇阿闍梨、第三世大寶法王 出版社:鷲峰出版社有限公司 出版日期:2024-05-20  共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 7 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

|