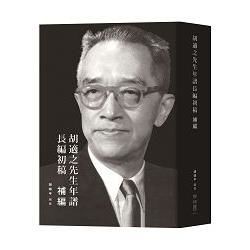

[胡適之先生年譜長編初稿]初版於民國七十三(一九八四),全書十冊三百餘萬字,歷時十七年編成,不僅為胡適研究提供了最豐碩的史料,更是年譜史上最浩大的一項工程。

美中不足的是,由於時空因素的影響,當年付梓的油印底稿是經過刪削的,使得部分內容無緣與讀者見面,也有小部分記事因而發生一兩天的「位移」。即使其中部分抽下的內容後來曾刊載在[胡適之先生晚年談話錄]之中,但對於負責出版的單位來說,這仍然不能不說是一種遺憾。

[胡適之先生年譜長編初稿]出版三十年之後,中央研究院近代史研究院胡適紀念館的同仁,在主任潘光哲先生的領導下,以館藏的[年譜長編初稿]油印本(簡稱油印本)完整版與聯經出版公司的排印本(簡稱聯經版)進行詳細的比勘,將其間的異同逐一列表。工作的結果,用A3的紙張列印出來,多達391頁,相當可觀。

這樣的結果當然無法逕付出版,一來因為版面太大(21*29.7公分),排版上不易處理,閱讀上相當不便。二來因為增補和校勘併在一起,表格的欄位有許多空白,會增加許多不必要的頁面。幾經研究討論之後,覺得重新排版曠日持久,無法在最短時間內滿足讀者的需求,因此先印行增補版,將增補的部分抽出來之後,以接近排印本的面版來排印,作為[長編初稿]的「補編」,與排印本同步發行;而校勘的部分,則做成兩欄對比排列的勘誤表,未來將放在聯經出版公司的官網上(www.linkingbooks.com.tw),提供讀者免費閱讀自由下載。

「補編」的出版仍有余英時教授賜序,[年譜長編初稿]的編纂、出版經過及刪削因由有精彩的說明。

| FindBook |

|

有 1 項符合

胡適之先生年譜長編初稿:補編的圖書 |

|

$ 632 ~ 720 | 胡適之先生年譜長編初稿:補編

作者:胡頌平編著 出版社:聯經出版事業股份有限公司 出版日期:2015-07-17 語言:繁體書  共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹 共 6 筆 → 查價格、看圖書介紹

|

|

|

年譜

年譜,是用編年體記載個人生平事蹟。

年譜編輯最早可追溯到宋元時期,宋代洪興祖編有《韓愈年譜》,趙子櫟編有《杜工部年譜》。1929年錢穆寫《劉向歆父子年譜》,發表在1930年《燕京學報》第七期上。

年譜之記事有時會精細到以日為單位,又稱為日譜。康熙年間馮宸為其師李塨編寫年譜時所說的:「年譜猶日譜耳,日譜記功過以策勵習行,年譜何獨不然?」。亦有人自定日譜,作為省身之工具,猶如日記。李恕谷說:「塨感先生改過之勇,立日譜,自考自此始。」

目前最龐大的年譜是胡頌平的《胡適之先生年譜長編初稿》,共有十巨冊。

![]() 維基百科

維基百科

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:胡適之先生年譜長編初稿 補編

內容簡介

作者介紹

編著者簡介

胡頌平

溫州人,1926年考入廣州中山大學,因母喪輟學返鄉,1928年轉入上海中國公學就讀,與時任中國公學校長的胡適先生,建立深厚的淵源。1930年畢業後,長期追隨朱家驊工作。1958年胡適先生回國擔任中央研究院院長後,由總辦事處幹事調任機要秘書的工作,有機會觀察他晚年的一切言行。所提供的第一手資料,是研究胡適思想最可貴的證據。

胡頌平

溫州人,1926年考入廣州中山大學,因母喪輟學返鄉,1928年轉入上海中國公學就讀,與時任中國公學校長的胡適先生,建立深厚的淵源。1930年畢業後,長期追隨朱家驊工作。1958年胡適先生回國擔任中央研究院院長後,由總辦事處幹事調任機要秘書的工作,有機會觀察他晚年的一切言行。所提供的第一手資料,是研究胡適思想最可貴的證據。

目錄

序/余英時

出版說明

一九○六年

一九一三年

一九一五年

一九一六年

一九一七年

一九一九年

一九二○年

一九二一年

一九二二年

一九二三年

一九二四年

一九二六年

一九二七年

一九二八年

一九二九年

一九三○年

一九三一年

一九三二年

一九三三年

一九三四年

一九三五年

一九三六年

一九三七年

一九四○年

一九四一年

一九四三年

一九四四年

一九四五年

一九五○年

一九五三年

一九五四年

一九五七年

一九五八年

一九五九年

一九六○年

一九六一年

一九六二年

出版說明

一九○六年

一九一三年

一九一五年

一九一六年

一九一七年

一九一九年

一九二○年

一九二一年

一九二二年

一九二三年

一九二四年

一九二六年

一九二七年

一九二八年

一九二九年

一九三○年

一九三一年

一九三二年

一九三三年

一九三四年

一九三五年

一九三六年

一九三七年

一九四○年

一九四一年

一九四三年

一九四四年

一九四五年

一九五○年

一九五三年

一九五四年

一九五七年

一九五八年

一九五九年

一九六○年

一九六一年

一九六二年

序

序

[胡適之先生年譜長編初稿]初版於一九八四年五月,距今已三十又一年。現在聯經出版公司決定增刊一部[補編],將[年譜]付印前從原稿中刪除的一切文字彙集起來,印成專冊,附於[年譜]之後。在胡適研究領域相當活躍的今天,這無疑是最受歡迎的大事。

三十一年前我曾有幸為[年譜]寫了一篇長序;以此因緣,現在聯經的老朋友們盼望我再為[補編]寫幾句話,以當介紹。我有義不容辭之感,但卻下筆躊躇,不知當從何處說起。幾經考慮之後,我決定根據最近所見新資料,將[年譜]何以發生大量刪改之事略作說明,也許可以加添讀者對於[補編]的史學價值的認識。

胡頌平先生在[年譜]「後記」中說:

適之先生是五十一年(按:一九六二)二月廿四傍晚……去世的。十月十五日安葬之後的第二天,繼任院長王雪艇(世杰)先生在院務會議上組織一個「胡故院長遺著整理編輯委員會」,他透過遺著編輯會同人的意見,推定由我負責胡先生的年譜。我怕這個任務超過我的能力範圍,不敢擔承,拖了兩年。……可是雪艇先生……堅持非我不可。他更繼續不斷的督促,我終於接受這個任務。([年譜]第十冊,頁三九三○)

頌平先生述[年譜]的緣起和撰寫過程,大致如此。最近校訂本[王世杰日記]已排印問世(中央研究院近代史研究所,上下兩冊,二○一二年),為我們提供了較詳的背景知識。[日記]一九六二年八月八日條:

召開第一次「胡適遺著整理會」,預定于三年內完成整理工作,將不自撰傳記,但將編製年譜。(下冊,頁九六五)

所記比頌平先生的追憶還要早兩個月。至於「後記」中「繼續不斷的督促」之說,則有[日記]一九六七年七月六日條予以證實:

余近日力促胡頌平君早日完成胡適年譜初稿,此一工作亦余甚為關念之事。(下冊,頁一一七五)

統觀[日記]中有關[年譜]的各種記述,可知雪艇先生最初是以院長的身分,將它當作研究院的一項編纂計畫正式提出的。但也許是出於對胡適的特別敬愛,他最後對它發展出一種發自內心的個人承諾(“personal commitment”,相當於他所謂「關念之事」)。因此雖在辭去院長職位之後,他仍然當仁不讓,將[年譜]之事掌握在自己的手上。他是一九七○年五月退休的,但次年九月二十五的日記說:

胡適之年譜,余已(按:「已」似衍文)民國五十一年胡先生死後,到研究院時,即主張覓人撰著,以編纂委員會及余本人助之。編纂會未盡其責任,余只能隨時與胡頌平君商量,並儘可能助其覓取材料,實則係胡君一手撰成。初稿計油印厚冊廿八本,于今年八月始完成,雖尚需審校,然既有此初稿,工作總算大體完畢,余甚以為慰。至如何校審以及出版等事,余仍擬盡力為之規劃。(下冊,頁一三八○)

又十月一日條記:

晨與胡頌平君商量校閱[胡適年譜]初稿事,擬請錢思亮、陳雪屏、毛子水、楊亮功、楊聯陞分別部門校閱。余亦擬參預。(頁一三八一)

這是年譜初稿大體完成後雪艇先生對於整個計畫的回顧和前瞻。很顯然的,他毫不遲疑地以計畫主持人自居,逕自擬定校閱人名單,而且將現任院長也包括在名單之內。這當然不能以「戀棧」之類觀念解之,因為其中祇有義務而無一絲一毫「權」或「利」可言。事實上雪艇先生是澈頭澈尾為他個人的「承諾」或「關念」所驅使,所以[年譜]從撰寫、校閱到出版,他都是一股最重要的原動力。

但年譜初稿進入校閱階段之後,刪和改便必然隨著提上了議程。[日記]一九七一年十二月十九日條:

胡頌平所撰[胡適年譜]已告完成。余告以宜稍刪若干無關要旨之紀錄,並約數人分任校閱。校閱畢可向政府及國民黨中央黨部,由中研院請求准許出版。(同上,頁一三九九)

可見雪艇先生初讀全稿之後,首先便向編者提出了「刪」的要求。更重要的,這則日記明說[胡適年譜]必須得到政府和中央黨部的准許,然後才有出版的可能。這就更和「刪」緊密地連繫了起來,而且決不限於「無關要旨的紀錄」了。在這條日記的四個月之前,即一九七一年七月十八日,他記下了下面這一觀察:

[胡適年譜]係余八、九年來商由胡君頌平編纂,搜集其生平所發表之言論文字甚詳,至本月其全部初稿已脫稿(約二百餘萬言),余尚不知如何進行出版。適之言論有攻擊政府及國民黨者,但無攻擊蔣先生者,惟在政策上對蔣先生所採取態度,亦時有批評(例如對總統任期問題)。(同上,頁一三六三)

把這條記事和政府及中央黨部「准許出版」的問題結合起來看,我們便不能不承認:無論對於編者或校閱人而言,「刪」都構成了最難克服的挑戰。必須說明,我並不把「刪」和政治完全混為一談,但是我相信政治敏感是年譜遲遲不能定稿的一個重大原因。

初稿脫稿在一九七一年七、八月之間,已見上引日記;但四、五年之後,出版依然遙遙無期。雪艇先生對此事焦灼萬狀。[日記]一九七五年三月二十一日條:

今日與陳雪屏商酌將胡頌平所撰[胡適年譜],儘早出版。(同上,頁一六三四)

五天以後(三月二十六日)[日記]載:

午後陳雪屏來商胡適之年譜稿出版事。(同上,頁一六三五)

一九七六年九月六日[日記]:

昨晤陳雪屏,堅促其設法將胡頌平所撰[胡適之年譜]儘今年內付印。(同上,頁一七二一)

同年十二月六日[日記]:

午後赴錢思亮院長家,共商胡適出版事。陳雪屏、胡頌平、毛子水、楊亮功俱到。余力主僅[儘]一年時間整理胡頌平稿完竣付印(擬由商務印書館出版),所需整理費用,擬向王雲五處商請由商務墊付。(同上,頁一七三七)

前三條都是和先岳陳雪翁商酌[年譜]出版事,其急迫之情盡顯無遺;他似已將出版的主要責任託付於雪翁。

最後一條所記是關於[年譜]出版的一次正式集會,包括[年譜]編者和前面提到的四位(在台灣的)校閱人;其中陳、毛、楊三公則同為適之先生的北大門人。雪艇先生顯然是要通過這次正式會議,以確定[年譜]的出版期限;他「力主僅一年時間」也充分反映出一副迫不及待的心態。[年譜]由商務印書館出版也出於他的提議,大概是因為王雲五與適之先生有師生關係之故。但此事後來未能實現,其故已不可知。

事實證明,這一正式決議依然落了空。一年多以後,一九七八年二月二十七日,他在[日記]中寫道:

昨日與陳雪屏商定辦法,由胡頌平負責整理[胡適年譜],儘本年夏季完稿交印。(同上,頁一八一五)

老調子又重談了一次;不用說,失望也再添了一回。讀之令人沮喪。這是[日記]中關於胡適年譜的最後一條記述。[日記]止於一九七九年九月,[年譜]出版於一九八四年五月,雪艇先生則卒於一九八一年三月,因此他至死都沒有聽到[年譜]初稿整理完竣的消息,更不用說付印了。

從一九七一到一九七八,雪艇先生督促[年譜]出版,一年比一年急迫,[年譜]的編者和校閱人對此必有深切的感受。在如此巨大的壓力之下,他們始終不能交卷,決不是由於不夠努力,而是因為阻力太大。據我的判斷,「刪」和「改」必是阻力的一個重要部分。刪改[年譜]並不難,難在怎樣才能「刪」、「改」到政府和黨部都能夠接受而仍然不致歪曲譜主的歷史真實。我相信,編者和校閱人為此必曾費盡心血,[補編]的出現也許可以使我們窺見他們的苦心孤詣。

但[補編]的史學價值遠不止此。[胡適之先生年譜長編初稿]是一部最豐富、最集中、最可信、又最有系統的史料匯編。出版以來,它早已成為胡適研究的基石。據我瀏覽所及,許多關於胡適生平和思想的論述,包括若干年譜和傳記等,都是踏在[年譜長編]的基址上建立起來的。[年譜長編]雖長達三百萬字以上,但由於敘事條理井然,讀之引人入勝,欲罷不能。我所知道的一個最動人的例子是考古學家夏鼐先生(一九一○—一九八五)。[年譜長編]是一九八四年五月出版的,夏先生在當年九月尾便得到了這部巨著,從九月二十七日開始,一直到十月二十一日才閱畢全書。我們知道,夏先生當時是一位大忙人,但是他忙裏偷閒,斷斷續續,卻一字不遺地讀了下去。[年譜長編]不但喚醒了他的記憶,而且還觸動了他的感情。[夏鼐日記]一九八四年十月六日條說:

閱[胡適年譜長編]第五冊,一九四七年前後,胡適來南京,都住在史語所,我第一次與之有所接觸,他的日記中可能會有提到我的地方。這時期我在南京,一度代理史語所所長。讀[年譜],頗有陳寅恪的詩所謂「同入興亡煩惱夢,霜紅一枕正(按:「正」是「已」之誤)滄桑」之感。([夏鼐日記],上海:華東師範大學出版社,二○一一年,卷九,頁四○一)

同年十月二十一日條云:

上午在家,閱[胡適年譜長編]第十冊,全書十冊,三九三○頁,共三百多萬字。這書的後半,也是我所經歷的歷史。(同上,頁四○六)

這個例子充分說明[年譜長編]不僅是史料匯編,它同時也是一部成功的編年史。

現在這部編年史因[補編]的印行而恢復了它的全貌,我們怎能不歡欣鼓舞呢?是為序。

余英時

二○一五年四月二十一日於普林斯頓

[胡適之先生年譜長編初稿]初版於一九八四年五月,距今已三十又一年。現在聯經出版公司決定增刊一部[補編],將[年譜]付印前從原稿中刪除的一切文字彙集起來,印成專冊,附於[年譜]之後。在胡適研究領域相當活躍的今天,這無疑是最受歡迎的大事。

三十一年前我曾有幸為[年譜]寫了一篇長序;以此因緣,現在聯經的老朋友們盼望我再為[補編]寫幾句話,以當介紹。我有義不容辭之感,但卻下筆躊躇,不知當從何處說起。幾經考慮之後,我決定根據最近所見新資料,將[年譜]何以發生大量刪改之事略作說明,也許可以加添讀者對於[補編]的史學價值的認識。

胡頌平先生在[年譜]「後記」中說:

適之先生是五十一年(按:一九六二)二月廿四傍晚……去世的。十月十五日安葬之後的第二天,繼任院長王雪艇(世杰)先生在院務會議上組織一個「胡故院長遺著整理編輯委員會」,他透過遺著編輯會同人的意見,推定由我負責胡先生的年譜。我怕這個任務超過我的能力範圍,不敢擔承,拖了兩年。……可是雪艇先生……堅持非我不可。他更繼續不斷的督促,我終於接受這個任務。([年譜]第十冊,頁三九三○)

頌平先生述[年譜]的緣起和撰寫過程,大致如此。最近校訂本[王世杰日記]已排印問世(中央研究院近代史研究所,上下兩冊,二○一二年),為我們提供了較詳的背景知識。[日記]一九六二年八月八日條:

召開第一次「胡適遺著整理會」,預定于三年內完成整理工作,將不自撰傳記,但將編製年譜。(下冊,頁九六五)

所記比頌平先生的追憶還要早兩個月。至於「後記」中「繼續不斷的督促」之說,則有[日記]一九六七年七月六日條予以證實:

余近日力促胡頌平君早日完成胡適年譜初稿,此一工作亦余甚為關念之事。(下冊,頁一一七五)

統觀[日記]中有關[年譜]的各種記述,可知雪艇先生最初是以院長的身分,將它當作研究院的一項編纂計畫正式提出的。但也許是出於對胡適的特別敬愛,他最後對它發展出一種發自內心的個人承諾(“personal commitment”,相當於他所謂「關念之事」)。因此雖在辭去院長職位之後,他仍然當仁不讓,將[年譜]之事掌握在自己的手上。他是一九七○年五月退休的,但次年九月二十五的日記說:

胡適之年譜,余已(按:「已」似衍文)民國五十一年胡先生死後,到研究院時,即主張覓人撰著,以編纂委員會及余本人助之。編纂會未盡其責任,余只能隨時與胡頌平君商量,並儘可能助其覓取材料,實則係胡君一手撰成。初稿計油印厚冊廿八本,于今年八月始完成,雖尚需審校,然既有此初稿,工作總算大體完畢,余甚以為慰。至如何校審以及出版等事,余仍擬盡力為之規劃。(下冊,頁一三八○)

又十月一日條記:

晨與胡頌平君商量校閱[胡適年譜]初稿事,擬請錢思亮、陳雪屏、毛子水、楊亮功、楊聯陞分別部門校閱。余亦擬參預。(頁一三八一)

這是年譜初稿大體完成後雪艇先生對於整個計畫的回顧和前瞻。很顯然的,他毫不遲疑地以計畫主持人自居,逕自擬定校閱人名單,而且將現任院長也包括在名單之內。這當然不能以「戀棧」之類觀念解之,因為其中祇有義務而無一絲一毫「權」或「利」可言。事實上雪艇先生是澈頭澈尾為他個人的「承諾」或「關念」所驅使,所以[年譜]從撰寫、校閱到出版,他都是一股最重要的原動力。

但年譜初稿進入校閱階段之後,刪和改便必然隨著提上了議程。[日記]一九七一年十二月十九日條:

胡頌平所撰[胡適年譜]已告完成。余告以宜稍刪若干無關要旨之紀錄,並約數人分任校閱。校閱畢可向政府及國民黨中央黨部,由中研院請求准許出版。(同上,頁一三九九)

可見雪艇先生初讀全稿之後,首先便向編者提出了「刪」的要求。更重要的,這則日記明說[胡適年譜]必須得到政府和中央黨部的准許,然後才有出版的可能。這就更和「刪」緊密地連繫了起來,而且決不限於「無關要旨的紀錄」了。在這條日記的四個月之前,即一九七一年七月十八日,他記下了下面這一觀察:

[胡適年譜]係余八、九年來商由胡君頌平編纂,搜集其生平所發表之言論文字甚詳,至本月其全部初稿已脫稿(約二百餘萬言),余尚不知如何進行出版。適之言論有攻擊政府及國民黨者,但無攻擊蔣先生者,惟在政策上對蔣先生所採取態度,亦時有批評(例如對總統任期問題)。(同上,頁一三六三)

把這條記事和政府及中央黨部「准許出版」的問題結合起來看,我們便不能不承認:無論對於編者或校閱人而言,「刪」都構成了最難克服的挑戰。必須說明,我並不把「刪」和政治完全混為一談,但是我相信政治敏感是年譜遲遲不能定稿的一個重大原因。

初稿脫稿在一九七一年七、八月之間,已見上引日記;但四、五年之後,出版依然遙遙無期。雪艇先生對此事焦灼萬狀。[日記]一九七五年三月二十一日條:

今日與陳雪屏商酌將胡頌平所撰[胡適年譜],儘早出版。(同上,頁一六三四)

五天以後(三月二十六日)[日記]載:

午後陳雪屏來商胡適之年譜稿出版事。(同上,頁一六三五)

一九七六年九月六日[日記]:

昨晤陳雪屏,堅促其設法將胡頌平所撰[胡適之年譜]儘今年內付印。(同上,頁一七二一)

同年十二月六日[日記]:

午後赴錢思亮院長家,共商胡適出版事。陳雪屏、胡頌平、毛子水、楊亮功俱到。余力主僅[儘]一年時間整理胡頌平稿完竣付印(擬由商務印書館出版),所需整理費用,擬向王雲五處商請由商務墊付。(同上,頁一七三七)

前三條都是和先岳陳雪翁商酌[年譜]出版事,其急迫之情盡顯無遺;他似已將出版的主要責任託付於雪翁。

最後一條所記是關於[年譜]出版的一次正式集會,包括[年譜]編者和前面提到的四位(在台灣的)校閱人;其中陳、毛、楊三公則同為適之先生的北大門人。雪艇先生顯然是要通過這次正式會議,以確定[年譜]的出版期限;他「力主僅一年時間」也充分反映出一副迫不及待的心態。[年譜]由商務印書館出版也出於他的提議,大概是因為王雲五與適之先生有師生關係之故。但此事後來未能實現,其故已不可知。

事實證明,這一正式決議依然落了空。一年多以後,一九七八年二月二十七日,他在[日記]中寫道:

昨日與陳雪屏商定辦法,由胡頌平負責整理[胡適年譜],儘本年夏季完稿交印。(同上,頁一八一五)

老調子又重談了一次;不用說,失望也再添了一回。讀之令人沮喪。這是[日記]中關於胡適年譜的最後一條記述。[日記]止於一九七九年九月,[年譜]出版於一九八四年五月,雪艇先生則卒於一九八一年三月,因此他至死都沒有聽到[年譜]初稿整理完竣的消息,更不用說付印了。

從一九七一到一九七八,雪艇先生督促[年譜]出版,一年比一年急迫,[年譜]的編者和校閱人對此必有深切的感受。在如此巨大的壓力之下,他們始終不能交卷,決不是由於不夠努力,而是因為阻力太大。據我的判斷,「刪」和「改」必是阻力的一個重要部分。刪改[年譜]並不難,難在怎樣才能「刪」、「改」到政府和黨部都能夠接受而仍然不致歪曲譜主的歷史真實。我相信,編者和校閱人為此必曾費盡心血,[補編]的出現也許可以使我們窺見他們的苦心孤詣。

但[補編]的史學價值遠不止此。[胡適之先生年譜長編初稿]是一部最豐富、最集中、最可信、又最有系統的史料匯編。出版以來,它早已成為胡適研究的基石。據我瀏覽所及,許多關於胡適生平和思想的論述,包括若干年譜和傳記等,都是踏在[年譜長編]的基址上建立起來的。[年譜長編]雖長達三百萬字以上,但由於敘事條理井然,讀之引人入勝,欲罷不能。我所知道的一個最動人的例子是考古學家夏鼐先生(一九一○—一九八五)。[年譜長編]是一九八四年五月出版的,夏先生在當年九月尾便得到了這部巨著,從九月二十七日開始,一直到十月二十一日才閱畢全書。我們知道,夏先生當時是一位大忙人,但是他忙裏偷閒,斷斷續續,卻一字不遺地讀了下去。[年譜長編]不但喚醒了他的記憶,而且還觸動了他的感情。[夏鼐日記]一九八四年十月六日條說:

閱[胡適年譜長編]第五冊,一九四七年前後,胡適來南京,都住在史語所,我第一次與之有所接觸,他的日記中可能會有提到我的地方。這時期我在南京,一度代理史語所所長。讀[年譜],頗有陳寅恪的詩所謂「同入興亡煩惱夢,霜紅一枕正(按:「正」是「已」之誤)滄桑」之感。([夏鼐日記],上海:華東師範大學出版社,二○一一年,卷九,頁四○一)

同年十月二十一日條云:

上午在家,閱[胡適年譜長編]第十冊,全書十冊,三九三○頁,共三百多萬字。這書的後半,也是我所經歷的歷史。(同上,頁四○六)

這個例子充分說明[年譜長編]不僅是史料匯編,它同時也是一部成功的編年史。

現在這部編年史因[補編]的印行而恢復了它的全貌,我們怎能不歡欣鼓舞呢?是為序。

余英時

二○一五年四月二十一日於普林斯頓

|