流亡的國王、帝國主義者、自負的探險家、考古學家、

傳教士、間諜、地圖繪製者、藝術家、嬉皮以及狂熱登山者

一步一腳印詳實探究喜馬拉雅山的歷史、政經沿革

全方位書寫世界最高峰民族和冒險的重磅史詩著作

入圍2020年達夫.庫伯獎、2021年博德曼─塔斯克山岳文學獎

亞洲藝術報年度選書

▎登頂推薦

吳繼文 作家

李崇瑜 西藏研究學徒

徐振輔 《馴羊記》作者

張元植 登山家

陳德政 作家

廖科溢 旅遊節目製作人兼主持人

潘美玲 國立陽明交通大學人文社會學系教授兼系主任

謝哲青 作家、旅行家、知名節目主持人

種族╳宗教╳文化堆疊出一座又一座的山峰

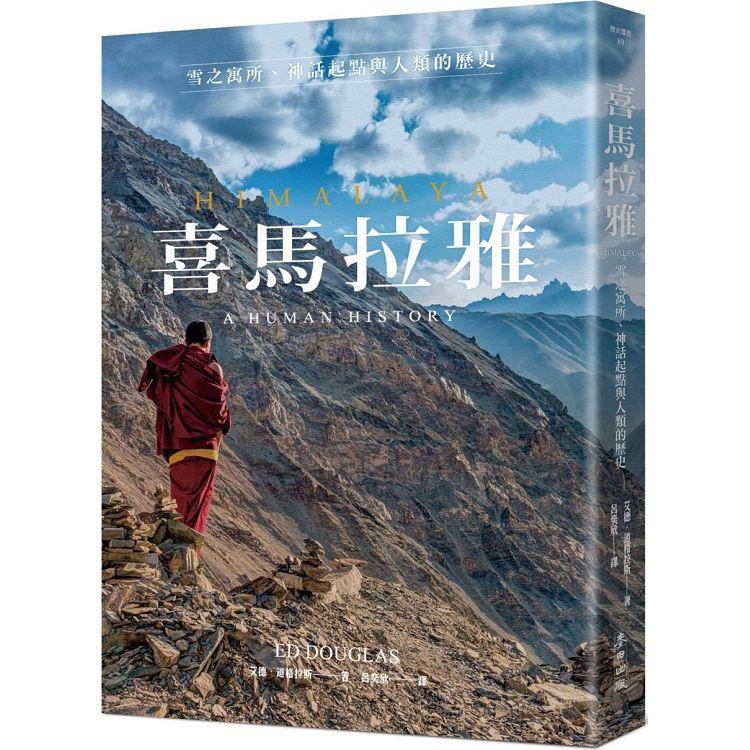

喜馬拉雅,是世界最高峰

也是眾人心之所向的精神堡壘

文字權威,值得信賴,任何真心關注喜馬拉雅山地區的人都會想買一本,並認為這本書是無價之寶。——歷史學家約翰・基伊(John Keay)

這是書寫喜馬拉雅歷史最具權威性的一本著作,作者將世界最高山脈中的民族、文化和冒險故事鉅細靡遺的描述。在這裡,耶穌會士會與西藏喇嘛交流科技,蒙古帝國的可汗會雇用尼泊爾工匠,亞美尼亞的商人也和蒙兀兒人買賣麝香與黃金。幾個世紀以來,喜馬拉雅獨特而令人驚嘆的地理形態吸引了那些尋求精神和文字高度的人:朝聖者、冒險家和登山者,他們試圖在世界上最壯觀和最具挑戰性的山峰中測試自己。但喜馬拉雅山並非單純荒涼貧瘠,而是各種原住民和地方文化的家園、世界宗教的熔爐、貿易的十字路口,帝國的交會點和衝突地帶。

在這部歷時近二十年的作品中,作者為「世界屋脊」立下了一個里程碑。跨越千年,從最早的居民到現在西藏和珠穆朗瑪峰的衝突,喜馬拉雅探索歷史、文化、氣候、地理和政治。作者介紹了加德滿都和尼泊爾的偉大國王;他描述了建造高聳的白色佛塔的建築師,這些佛塔使喜馬拉雅建築與眾不同;他追溯了將喜馬拉雅精神帶到世界的印度教、伊斯蘭教和佛教的蓬勃發展。他還以戲劇性的手法描繪了東印度公司如何與中國皇帝爭奪統治地位,印度如何與毛澤東的共產黨作戰,以及大眾旅遊和生態轉型如何掩蓋冷戰的血腥遺產。這是一本在時間與空間最大跨度的喜馬拉雅歷史:橫跨地質學、遺傳學、植物學和藝術,以及充滿勇氣和足智多謀的故事。

這些傳說鮮少體認到此區千餘年來發展出的文化多麼複雜豐富,和孕育出此間文化與民族的巍峨山岳如出一轍。然而,這裡的文化若非受到忽視,就是遭到唯利是圖的外來者覬覦。虛構與現實之間的張力,今天依然拉扯著喜馬拉雅山區。

作者觀察力敏銳,行文熠熠生輝。——《紐約書評》

精彩無比⋯⋯以廣泛視角,簡明扼要又細膩優雅地審視宗教及其信徒,此書的成就難以超越。——《每日電訊報》

傲視群倫的權威之作,描述世界最雄偉的山區中最複雜的人類史⋯⋯行文精彩,細節一絲不苟,相當細膩動人⋯⋯道格拉斯編織出繁複織錦,展現神聖地景如何受到世俗的考量影響。——《泰晤士報》

本書是關於此地區的全方位歷史⋯⋯如此複雜的主題不易一氣呵成,連貫地撰寫下來⋯⋯道格拉斯以冷靜、嚴謹與豐富的知識完成這項成就,讀起來相當引人,從不欠缺新鮮感,引人的細節俯拾皆是。——《文學評論》

作者在訴說此區千百年來的歷史時,兼顧知性與娛樂,不僅描寫尼姑與僧侶,也寫交際花、登山者、君王、馬匹商人、茶葉商人、間諜、建築師、植物學家、軍人、政治人物;地域橫跨尼泊爾、不丹、西藏、錫金、中國與印度、以及英國、英屬印度、美洲、俄羅斯與歐陸⋯⋯不愧為作者耗時二十五年的心血之作。——《金融時報》

在壯闊的喜馬拉雅山區,艾德・道格拉斯記錄下從舊石器時代至今,亞洲山脊的民族達到了何種成就與經歷的艱辛⋯⋯作者以諸多小人物讓喜馬拉雅山的歷史充滿生氣⋯⋯作者如此低調的努力,寫就出讀起來令人欣喜的作品⋯⋯是令人感佩的研究⋯⋯時時散發出權威之氣⋯⋯關心喜馬拉雅山區的人都會想買這本書,也會發現這本書是無價之寶。——《泰晤士報文學增刊》

令人無法釋卷的一本書⋯⋯不僅是對世界最高峰地區的高聲歌頌與神聖禮讚,你想知道關於喜馬拉雅山的一切,也都在封面封底之間。精彩無比,氣勢磅礴,視角完整的一本書。——《尼泊爾時報》

書中角色包括學者與暴君、盜賊與美國中情局幹員、仲介與革命人士,以全方位的觀點,讓諸多角色帶領讀者穿越時空,在悠悠歷史長河中,以人性尺度訴說古往今來。——《亞洲藝術報》年度選書

作者簡介:

艾德・道格拉斯Ed Douglas

是獲得獎項肯定的作家,撰寫喜馬拉雅山區的報導逾二十五年,尼共毛派的動亂及西藏的占領都出現在他的報導中。著作等身,包括丹增諾蓋的傳記。曾與喜馬拉雅登山先鋒一同攀登,也是英國山岳會刊物《高山雜誌》(Alpine Journal)編輯。現住在英國雪菲爾。

譯者簡介:

呂奕欣

師大翻譯所畢業,曾任職於出版公司與金融業,現專事翻譯。譯作賜教:yixin.work@gmail.com。

章節試閱

一 朝聖

大地問毗濕奴:「為何你以山岳之形現身,而非以己身型態?」毗濕奴答道:「山中存在之喜悅,優於眾生中所存,因山無感於熱,無感於冷,無痛、無怒、無懼、無歡。吾等三神將以山岳之形居住大地,護佑眾生。」

一九九五年夏末,我搭機到印度,展開攀登喜馬拉雅山的初體驗。那是將近四分之一個世紀以前的事,當時季風威力依然強烈,德里的部分地區已成水鄉澤國,許多地勢較低的街道淹沒於泥黃色的水中。我們在雨中搭乘巴士往北行,到瑞詩凱詩(Rishikesh)停留過夜,這座小鎮就位於河水暴漲的恆河岸邊。一九六八年,披頭四曾來此處,向瑪哈禮師.瑪赫西.優濟 學習超覺靜坐,在無數西方年輕人之間掀起東方靈修的風潮。「我嗑了迷幻藥(LSD)之後,」披頭四吉他手喬治.哈里森(George Harrison)憶道,「有個念頭縈繞心頭,揮之不去:『喜馬拉雅山區瑜伽士』⋯⋯這是我前往印度的部分原因。欣賞拉維.香卡 和西塔琴只是我的藉口;雖然也很重要,但這趟旅程真正的目的是尋找靈性的連結。」過了很久以後,我才明白自己曾被同一波文化熱潮的最後一道大浪打上山區:一九八○年代初期,我人在郊區房子的樓上臥室,聽著老舊的巴布.狄倫(Bob Dylan)唱片,閱讀登山英雄在高聳參天、遙遠神祕的喜馬拉雅山所發生的故事。

隔天,我們抵達因傾盆大雨而幾乎是泡在水裡的山區。所有道路都被雨水淹沒,巴士車頂上方的崖面霧氣瀰漫,濃濃雲霧籠罩山峰。在距離當時隸屬於北方邦(Uttar Pradesh)的根戈德里(Gangotri)村外大約一哩處,巴士突然停下。在雨水的沖刷下,巨大的花崗岩石鬆動,落石從上方懸崖滾落。若要搶通道路,得動用炸藥和推土機,就目前看來,這裡已是道路盡頭。我們往上盯著不穩定的斜坡,不知何時又會發生落石,不免憂心忡忡,只想趕緊離開。幾個精瘦的男子在巴士旁眼巴巴地咧嘴而笑,他們穿著薄薄的棉短褲和上衣,只靠著肩上披著的塑膠布擋雨。講定價格之後,他們扛起我們的裝備,繼續前往村子,我們跟在後面,撐傘遮雨。眼前景象如同我發現了一扇寫著「冒險」的門,一腳踏進其中。

喜馬拉雅山的氣勢壯闊令人目眩:這地方不能只靠肌肉,還需要類固醇。我第一次遠征時,感覺山的力道不僅勢不可擋,甚至有壓迫感。此間的一切皆比我經歷過的更是巨大,無論是山峰本身、河川、落石、雪崩、冰河,或傳說及神話。從印度大平原來看,喜馬拉雅山脈猶如一堵白牆,是遙不可及的夢想城堡,也是分隔南亞與中亞、中國與印度的壁壘。各方在各自的邊境山區角逐利益,通常會以當地居民為代價,例如中國占領西藏。一九六二年,世上人口最多的兩大國甚至在喜馬拉雅山區交戰。

世界上沒有多少地方的地理環境,能如此深刻啟發人的想像。地球上固然有更長的山脈:安地斯山脈(Andes)綿延七千公里,為世界之最,但是談到高度,喜馬拉雅山睥睨群雄。這山區本身隸屬於龐大的高地區域,而高地區域為四千公里的新月形,西起吉爾吉斯,東至緬甸,包含帕米爾山脈、興都庫什山脈以及喀喇崑崙山脈。地球上超過七千公尺的高山約有四百座,全數位在此地區,其中有十四座為八千公尺以上的奇山。

喜馬拉雅山脈位於這區域東部,占全區三分之二,面積為六十萬平方公里,西臨印度河,東為布拉馬普特拉河(Brahmaputra),緯度與中東、北非、德州和墨西哥北部相當。山脈的兩端分別為兩座大山,其一是巴基斯坦的南迦帕爾巴特峰(Nanga Parbat),另一則是南迦巴瓦峰(Namche Barwa),西藏最大河流雅魯藏布江在此往南大拐彎,到了印度就稱為布拉馬普特拉河。這個區域也有一部分屬於世上最高、最大的高原──青藏高原,其面積為法國的五倍,平均高度為四千五百公尺,人稱「世界屋脊」。

喜馬拉雅山區的樣貌千變萬化,多元性令人稱奇。其西部為印度拉達克(Ladakh)與藏斯卡(Zanskar)區,屬於半沙漠地帶,一年到頭大多乾燥寒冷。東邊則為布拉馬普特拉河的分水嶺,潮濕程度舉世無雙,年降雨量超過十公尺。異質性最明顯的地方,莫過於喜馬拉雅山的垂直地勢。攀爬高度每上升一公里,平均溫度就會下降攝氏六度以上。從這方面來看,海拔高度就像緯度,在山上登高幾公里,就相當於行經幾千公里的緯度,從熱帶來到兩極冰帽。喜馬拉雅山脈和喀喇崑崙山脈的冰河蓄存大量的冰,因此地理學家稱這個地區為地球的第三極,只是隨著全球暖化,冰河正快速融化。

海拔高度、氣候以及其壯闊只是這山脈最初予人的震撼。就像光線透過晶體散射,山嶺形成複雜的三度空間,深深影響此間的自然多元性及居住本地的人口。不了解喜馬拉雅山區的人,往往會以為這些山脈是自然荒野。事實上,這山區支撐著約五千萬人口,其多元性毫不亞於他們所居住的地景──這地方匯聚著世界三大宗教:印度教、伊斯蘭教與佛教。喜馬拉雅山區每座谷地的人類史,皆和地理環境密切相連,向陽坡或背風的山坡,相較於缺少這些優勢的鄰近地帶,會更適宜人居。只消看一眼,便看得出陰影中的峽谷和躲在山脊線背風面的一小塊平坦向陽地有何不同。這裡的地形光是規模,就出乎意料地深深影響著人類活動,最終亦影響了生理機能。不久以前,要在這裡行動,只能仰賴步行或騎乘動物。想在喜馬拉雅山區中海拔的山脊村莊展開一天,可沒那麼輕鬆。若眺望谷地對面的鄰村,就會知道要耗上大半天才能抵達對面:天色未明,就得先往下幾千呎,來到山谷下方的河邊,接著,在午後的炙熱驕陽下,費力登上對面斜坡。和其他地方一樣,水最是重要,能給予生命,也能奪走生命,而在喜馬拉雅山區甚至是能雕琢山脈的建築師,水,先以冰河的樣貌出現,之後則是洶湧的融雪和雨水,撕扯並沖刷山脈。登山是困難的,而且是非必要、令人難以理解的奢求。山脈是神之地,不是人的居所。河川屬於神,也屬於人。對於居住在這些山脈之間的人而言,河川所帶來的好與壞,遠非造訪者能輕易感受。

為了攀登西夫凌峰(Mount Shivling),我們來到印度喜馬拉雅山區的加瓦爾專區(Garhwal),這座山峰宛如一顆碎裂的白牙,時而金光燦燦,刺破根戈德里冰河越漸深藍的高處:美麗迷人,卻也嚴峻苛刻。不光是我,許多登山者皆認為,這樣的山峰會刺激身體的渴望。自一九七○年代首攀以來,世上首屈一指的幾名登山家便在西夫凌峰最陡峭的石壁和山脊上攀登出新路線。若把這些攀登痕跡全放到同一張照片上,會覺得這些路線宛如附著在山岳衣料上的蜘蛛絲,每一縷細絲無不蘊含著苦難與堅忍、想像與勇氣的故事,成為構成傳說的元素。在根戈德里冰河上,諸多鄰近西夫凌峰的山岳皆有同樣的攀登路線,蘊藏著類似的故事,再透過書籍及電影流傳,吸引更多攀登者前來這座谷地,彷彿是趟朝聖之行。

但無論根戈德里對攀登者而言意義為何,對於無數印度人來說,這裡具有其他的神聖意義。這條冰河的中空冰河鼻(如今正快速後退)稱為高穆克(Gaumukh),意為「牛嘴」,流出的乳白色水流正是恆河源頭。直衝雲霄的西夫凌峰聳立於神聖地理景觀正中央,而初次描繪這座山峰的,是梵文史詩《摩訶婆羅多》(Mahabharata),一部貼近印度教的文化核心、起源可追溯至近三千年前的史詩。這條河流稱為帕吉勒提河(Bhagirathi),將展開兩千五百公里的旅程,注入孟加拉灣。《摩訶婆羅多》寫道,神祕人物帕吉拉薩(Bhagiratha,即這條河的命名由來)曾祈禱上千年,盼這條河能夠流動,為六萬名死去的親人贖罪,因為這些親人曾錯誤指控一名偉大聖者,因此遭到詛咒。然而這條河流的女神甘伽(Ganga)仍身處天界的宇宙中心,那是「轉動的世界中一處靜止之點」,不願移動,唯有大神濕婆有能力要她走,因此帕吉拉薩找上地位與濕婆相當的梵天,並聽從梵天指令再祈禱一年,期間不吃不喝。直到此時,甘伽才被迫從天而降,從濕婆頭上糾結的髮髻(jata)直衝而下,為印度平原帶來能賦予生命的河水。

這則《摩訶婆羅多》的故事流傳到般度五兄弟(Pandavas)耳中,他們確實踏上朝聖之旅。和我們一樣,他們也以外來者的身分前往印度一處超脫世俗之地,展開靈性探索。那地方就是杜布米(Devbhumi),一處屬於神的土地,遠離宮廷生活的政治紛擾。印度教經典文本《吠陀》(Veda)是比《摩訶婆羅多》早了好幾個世紀的文本,內容指涉的地理環境卻寥寥無幾,未提及多少喜馬拉雅山區或其他地方。(事實上,《吠陀》的文化焦點在更西邊的地方,位於印度河與薩特萊傑河〔Sutlej〕之間。)《摩訶婆羅多》這部詩歌則是回溯曾有英雄國王的逝去時代,成書之際,孕育這部作品的印度教與印度─雅利安文化已在恆河一帶穩固扎根。在《摩訶婆羅多》裡,恆河發源地的喜馬拉雅山極端地景,將進入印度教已然確立且持續擴張的文化敘事中。

「喜馬拉雅」在梵文裡的意思是「雪之寓所」,且在這首詩中不時出現。不過,這座山脈還有其他名字:謝瓦拉雅(Shivalaya,「濕婆居所」)、喜馬偕爾(Himachal,「雪之山」),及喜馬凡特(Himavant,甘伽的父親山之王)。在印度,這個字是指整片綿延的山脈,但在尼泊爾則只稱為「喜馬」(Himal),僅包含山脈中的某一群山。「Himalaya」的發音更是變化多端。如今歐洲和北美重音會放在第三個音節,在梵文中的重音則在第二音節。而從梵文中發展出來的語言──印地語、烏爾都語、尼泊爾語──在詮釋這個字時,也都稍有不同。

一九二○年代中期,關於發音這棘手的難題讓資深印度文官傑弗里.柯貝特(Geoffrey Corbett)很傷腦筋。他駐守於西姆拉(Simla)山城,只要從印度工商產業的政府公文堆中抬起頭,望向辦公室窗外,就能看見喜馬拉雅山。他從小就是登山者,如今會趁著假期探索這山區。柯貝特已是知名的山岳會 成員,這是一八五七年成立的第一個登山俱樂部。他想成立喜馬拉雅山岳會(Himalayan Club);這不是什麼新點子,而柯貝特有人脈,也成為第一任榮譽祕書。然而,這座山究竟該怎麼稱呼?由於柯貝特經常主持會議,並和來自印度各地的官員見面,有一次,他索性在會議討論中暫停下來,詢問意見。每個不同語言背景的人各自提出答案,包括印地語、烏爾都語和孟加拉語。於是他把這件事交給軍事總部的語言顧問。顧問提出的結論是,藏人與說印地語和烏爾都語的印度人重音會放在第一個「a」,同時拉長這個音,烏爾都語使用者尤其如此,其他音節就任憑處理。尼泊爾人只念「喜馬」(Himal)。在印地語,則較像「喜馬雷」(Himalay)。印度穆斯林則稱之為「喜馬利亞」(Himaliya),這發音會出現變化,因為「回教徒」(Muhammadan,意為穆罕默德的信徒)並非原本就住在這裡的人。語言顧問建議,在第一個「a」標示重音符號,以引導說英語的人:Himàlaya。柯貝特也詢問友人布里傑拉爾.尼赫魯(Brijlal Nehru),他是印度獨立後第一任總理的堂兄。他們最後的結論是:「hi」的發音要像「him」中的[hɪ]、「ma」要像「father」中的[a]、「la」和「ya」則和法文的「le」母音一樣。他把這些探索提綱挈領發表在一九二九年的《喜馬拉雅期刊》(Himalayan Journal)。「一般英語化的發音是Himalaya,但近年來,多數族裔之間的傾向是Himaiiya或Himaliya。」而現今使用的Himalayas則讓我覺得刺耳,雖然這符合英語人士直覺,把印地語中已是複數的字再以複數處理:「pyjamas」(睡衣褲)和「chapatis」(印度烤餅)皆屬同例。當我自認為是行家吧,總之本書用的是Himalaya。

《摩訶婆羅多》與另一部梵文史詩巨著《羅摩衍那》(Ramayana)並稱《過去如是說》(Itihasa),梵文的意思是「歷史」。許多學者在神話的迷霧中仔細探看,設法從中攫取具體細節。雖然《摩訶婆羅多》並非真正歷史,但也不是「非歷史」。對般度五兄弟、來自平地的國王及柯貝特爵士等印度文官而言,喜馬拉雅山區扮演著兩種呈現對比的角色:一方面,這是遺世獨立、講究靈性的隱居之地,另一方面也是個交會之處,差異甚大的不同文化在高山小徑長久以來所形成的網路匯聚並交易。《摩訶婆羅多》的編纂者──一般認為是神話人物「廣博仙人」(Vyasa),宛如古印度的荷馬──不僅對這一區的喜馬拉雅山具有相當的地理知識,也了解此間的不同種族族群。但即使在兩千年前,喜馬拉雅山所代表的就是人類尚未馴化的大自然:幽暗的森林、洶湧的河川,是野生動物、老虎與熊出沒的地方。這裡也是「野人」的地方,他們不像文明國度的人會耕犁。

在《喜馬拉雅地名詞典》(Himalayan Gazetteer)這部重要著作中,維多利亞時代的愛爾蘭籍印度文官埃德溫.艾金森(Edwin Atkinson)就描述過印度教移民如何定居於這山區,「讓粗獷原住民的行為與儀式更令人愉快。」引導山地居民文明化的過程,和艾金森對於大英帝國的行為描述差不多,即使帝國的探險家是受到此間荒野吸引,而前往邊界森林以和積雪荒地。魯德亞德.吉卜林在一八九八年就曾依循此想法而寫下詩歌〈探索者〉(The Explorer):

有某物隱藏著。去找出來。去看看山脈後方──

有某物在山脈後方迷失。迷失,等你尋找。去吧!

山區向來引發低地居民的遐想:充滿惡魔,或者崇高又充滿冒險。雪之寓所成了巨大的白色屏幕,讓所有前來的人投射想像:流亡的國王、外來的帝國主義者、追求靈性的人、自負的探險家、考古學家、傳教士、間諜、地圖繪製者、藝術家、嬉皮──以及登山者。他們的故事猶如季風雲層,籠罩喜馬拉雅山區:這些想像的故事訴說著神祕的知識和新地平線,談的是萬事萬物的盡頭,及盡頭後方的某處。然這些想像鮮少體認到已在此發展逾千年的文化多麼複雜豐富,和形塑這些文化的山嶺一樣風情萬種。那些文化若不是受到忽視,就是被覬覦利益的外來者私占。想像與現實之間的緊張關係至今依然撕扯著喜馬拉雅山區。這些故事是如何編造並再編造而成,正是本書的主題之一。

*

到了早上,雨停了。雲猶如煙霧從地面飄起。恆河女神在狹窄的河谷發出轟隆隆的聲響,水勢洶湧,充滿沉積物,靠著更結實──也更加不祥──的巨石震動支撐著怒吼,那些石頭被水的力量沖刷到下游。這巨響強烈提醒著我們,喜馬拉雅山被沖走的速度只比往天空推升的速度慢一點點。我們直覺以為山乃是永恆的,實則非也。山會崩落碎裂,之後再造,與大自然的其他部分無異──而我們也是。

我們之中幾人決定撐傘,造訪村子中央的小廟,接受住持的祝禱。他從香火裊裊的寺院探出身來,在我們額頭的眉心抹了個印子,稱為「明點」(tilaka)。寺院靜謐,信眾不願在季風季節冒險前來。根戈德里村通常可見朝聖者大排長龍,尤其是七月開始降雨前的兩個月。根戈德里是「喬塔查爾達姆」 的四個朝聖點之一,朝聖者會依序造訪,通常根戈德里是第二站。其他三個站點是亞姆諾特里(Yamunotri),這是亞穆納河(Yamuna rive)發源地;凱達爾納特(Kedarnath),其寺廟是供奉濕婆;以及最神聖的巴德里納特(Badrinath),其供奉毗濕奴的寺廟位於阿拉克南達河河岸,而阿拉克南達河之後會和帕吉勒提河匯聚成恆河。根據《摩訶婆羅多》,黑天神 就在巴達里納特單腳站立,雙臂舉起,「在風中生活」,長達一百年。

若要想像帕吉拉薩這樣的半神祇到什麼樣的地點尋求濕婆協助,那麼我們在西夫凌峰下的基地營大概八九不離十──這山峰是濕婆的靈根,也就是他神聖創造力的「陽具象徵」。這地方稱為塔波凡(Tapovan),字面上的意思是「苦行森林」,只是在四千四百公尺的稀薄空氣中,僅有矮小樹木生長。塔波凡一詞來自《摩訶婆羅多》,意指靈修之處。每年夏天,幾名瑜伽士會跋涉至此,在山下冥想。雖然有不少塔波凡,但最有名的就在這裡,因為世上最美的山嶺之一在此拔地參天,下方不遠處便是恆河發源地。我們搭帳篷、準備停留幾週時,三名瑜伽士仍住在這裡,像帕吉拉薩那樣靠著新鮮空氣過活,只吃一巴掌的飯量,在簡陋的石造遮蔽處睡覺。

夜裡,帳篷外層結冰,月光下的山猶如鬼魅。到了白天,我們得在高海拔的烈日下瞇起眼,在臉上塗抹乳液。一名印度苦行高僧(sadhu)在溫暖明亮處,盤腿坐在平坦的花崗岩,山就在他的上方。他除了腰上纏著一個小布囊之外,全身赤裸裸,胸部凹陷,頭上綁著他自己的濕婆式髮髻,就這麼閉目冥想。他和我一樣,都是虔誠的信徒。我們都承受著身體不適,追尋著某個目標,雖然看得出這名印度苦行高僧比我更了解形而上之路。我在磨冰爪、打包登山背包,準備漫長的攀登之行,以求更了解這些山嶺時,尚不知這條路該如何前行。

神話從何處結束,現實又是從何處開始?我年輕時的登山故事,如何融入喜馬拉雅山那更是廣闊的歷史?在何處融入?要攀登喜馬拉雅山,登山者和這裡的政府官僚打交道的時間,比世上其他地方的政府還冗長,只是這些政府是如何演變而來的?喜馬拉雅山區的各國宛如奇特拼貼,這些國家究竟如何來到今天的位置?為什麼喜馬拉雅山區並非完全位於印度或中國境內?從外部來觀察,我想到雖然西方國家出版過許多關於喜馬拉雅山的地理著作,但歷史學家通常會把這個地區分成不同政治勢力。這種方法忽視了喜馬拉雅山地區的自我感:這裡共有的文化和經驗,亦即西方敘事中通常會忽略的連貫性。為何攀登聖母峰的故事,遠多於山峰陰影下的居民故事?這就像以高爾夫球場來評斷蘇格蘭一樣。喜馬拉雅山有什麼藝術、哲學、政治及陰謀?我狹隘的觀點粉碎成無數的觀看方式。究竟是什麼把我帶到喜馬拉雅山區?我又在這裡發現了什麼?我想在這兩者間找到交集,於是,我一次又一次回到此處,不光是以登山者的身分,同時也是永遠帶著疑問的記者與作家。然而,每當我感覺就快登頂,原以為能取得的獎賞又退至遠方。每回我改變觀點,又會有新地平線敞開,有新山峰呼喚著我。這感受大多不太舒服,而且不光是身體不適而已。高山深處也有殖民主義造成的傷痕,即使那些地區名義上保持獨立。於是我強烈感覺到,許多在此生活的人必須面對身體與心理的困境,那已成為生活的現實,而和那些人比起來,登山只是自我放縱。

我們在登山途中遇見的瑜伽士與探索者似乎是永恆印度的一部分,神祕、脫俗,超越歷史的常見限制。但就像我是受到冒險故事、心中的神聖文本及英雄典範吸引而來到此處,這些苦行僧和出家人也有啟發他們的來源;其他人的心靈驅使他們前來這裡。「塔波凡」這個詞這麼有名,是因為與印度教聖人塔波凡南(Sri Swami Tapovanam)的關聯(「Sri」意指令人尊敬的人,而「Swami」則是大師或導師,字面意思是「與自己同在」)。他一八八九年出生,當時的名字是奇普庫提(Chippukutty),屬於「奈爾」(Nair)種姓族群,是印度南部喀拉拉邦的貴族世家,但他違背父親的理想,不願在政府擔任要職,並且輟學,因為他認為學校會限制靈性發展,未來的職業前景枯燥乏味、可以預測。塔波凡南二十出頭時父親過世,之後留在喀拉拉邦。他是詩人,也是當地文學圈裡的一員,直到兄弟從學校畢業。後來,他永遠離開家,聽從內心的夢想,依照在書中研讀到的資料來到喜馬拉雅山,過著最簡樸的生活。

他在瑞詩凱詩過冬,夏天則到高山,雖然擔憂森林有熊出沒,但地景令他深深著迷。在林線以上的塔波凡,夜裡會有雪豹出沒,卻是他最喜歡的冥想地點之一。「我坐著凝望西夫凌峰(Sivalinga)與帕吉勒提峰(Bhageerathi Parvat),金色的嶙峋山峰在左右聳立,兩邊覆蓋著白雪的悠長山脈閃耀著銀色光芒,此景總令我內心充滿驚奇與喜悅。」塔波凡南在自然界得到的強烈喜悅,在著作中閃閃發光。人們蜂擁而至,聽他說話,幾位富翁還提供贊助,想為他興建修行處,但他比較喜歡森林,離世就像在世時那麼簡單,不像披頭四的大師瑪哈禮師.瑪赫西.優濟,只透過影片連結來面談,唯恐和記者親自接觸時會受到感染,在荷蘭往生時已是隱世的億萬富豪。

塔波凡南大師感覺到,他與喜馬拉雅山的這處聖區有另一種強烈連結。在根戈德里和他最愛的冥想地點以東、西夫凌峰的另一邊,是阿勒格嫩達河谷(Alaknanda)以及四大朝聖地中最大的巴德里納特寺。依據《摩訶婆羅多》記載,般度五兄弟正是從巴德里納特寺出發,踏上最後一趟致命遠征,於斯沃加羅尼山(Swargarohini)升天。對塔波凡南大師來說,坐在這間印度教寺廟感覺像回到家。這裡的住持依照傳統是由喀拉拉邦人擔任,兩人能以母語馬拉雅拉姆語(Malayalam)對話,塔波凡南年輕時即是以這種語言來寫詩。由喀拉拉邦人擔任住持的傳統,是源自於這座寺廟興建時的傳說。巴德里納特原為佛教寺廟,但傳說指出,八世紀的喀拉拉邦宗教哲學家商羯羅(Adi Sankara)大師在阿勒格嫩達河找到一顆毗濕奴的黑色舍利子,由此宣稱這地方是印度教的福地。

此時正值印度教興起,佛教衰微。商羯羅的生平細節備受爭議,聖蹟傳記不下十幾種,我們甚至無法論定他究竟活在哪個年代。塔波凡南大師覺得,能與啟發他靈性的人使用同樣語言和文化是很光榮的,因為商羯羅也是個遁世者、苦行者,在印度權力重鎮之間過著簡樸的生活,延續相同的印度教傳統──吠檀多不二論(Advaita Vedanta)。他的哲學觀點和佛教的差異,主要在於靈魂的基本概念。佛教認為靈魂虛幻,商羯羅則認為靈魂真實。對凡人而言,在世界屋脊觀想宇宙,認為核心自我可能在身體死亡之後存留下來,和視靈魂為海市蜃樓,似乎更令人寬慰。

一 朝聖

大地問毗濕奴:「為何你以山岳之形現身,而非以己身型態?」毗濕奴答道:「山中存在之喜悅,優於眾生中所存,因山無感於熱,無感於冷,無痛、無怒、無懼、無歡。吾等三神將以山岳之形居住大地,護佑眾生。」

一九九五年夏末,我搭機到印度,展開攀登喜馬拉雅山的初體驗。那是將近四分之一個世紀以前的事,當時季風威力依然強烈,德里的部分地區已成水鄉澤國,許多地勢較低的街道淹沒於泥黃色的水中。我們在雨中搭乘巴士往北行,到瑞詩凱詩(Rishikesh)停留過夜,這座小鎮就位於河水暴漲的恆河岸邊。一九六八年,披頭四曾來此處...

目錄

一 朝聖

二 起源

三 探險先驅

四 消失的王國

五 世外桃源的建築師

六 廓爾喀的興起

七 通往西藏的要道

八 貿易戰爭

九 通往薩高利的艱難之路

十 喜馬拉雅山區的地圖繪製

十一 暴君與學者

十二 穿越邊境

十三 禁城

十四 植物獵人

十五 登山先鋒

十六 聖母峰的外交風雲

十七 烏托邦

十八 登頂狂熱

十九 暗牢之歌

二十 珠峰之爭

誌謝

參考資料說明

參考書目

一 朝聖

二 起源

三 探險先驅

四 消失的王國

五 世外桃源的建築師

六 廓爾喀的興起

七 通往西藏的要道

八 貿易戰爭

九 通往薩高利的艱難之路

十 喜馬拉雅山區的地圖繪製

十一 暴君與學者

十二 穿越邊境

十三 禁城

十四 植物獵人

十五 登山先鋒

十六 聖母峰的外交風雲

十七 烏托邦

十八 登頂狂熱

十九 暗牢之歌

二十 珠峰之爭

誌謝

參考資料說明

參考書目

共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹

共 9 筆 → 查價格、看圖書介紹

![]() 維基百科

維基百科