不知道從什麼時候起,我養成了一種習慣,無論我去哪兒,我都會把自己繞到一棵樹面前。總有一棵樹等在那裡,彷彿上帝的苦心安排。越到後來我越懷疑,這些貌似不同的樹就是同一棵樹,它們都帶給我同樣的感覺,都讓我看到潛藏在生命深處的持久的安然不動的東西,我甚至覺得我的靈魂就在那棵原地不動的樹裡,我在感覺樹的同時看到了我自己。

我既然是樹,便只有一種姿勢,站在原地,不發一語。大多數的時候我總是站得筆直,像一根旗杆,有時候我顯得有些佝僂,某些彎曲的部位像先天的殘疾,我只能無奈地注視著,拼盡全力使自己站得更高。只有站著的時候,我才感覺渾身充滿力氣和吞納天下的胸懷。我能夠到電線杆,我能看到地平線,我能觸摸到遠方少年的憧憬和人類最初的夢想。我磅?萬物,心生虹霓。我在不可一世的感覺裡超凡脫俗。

| FindBook |

|

有 1 項符合

范玲玲的圖書 |

|

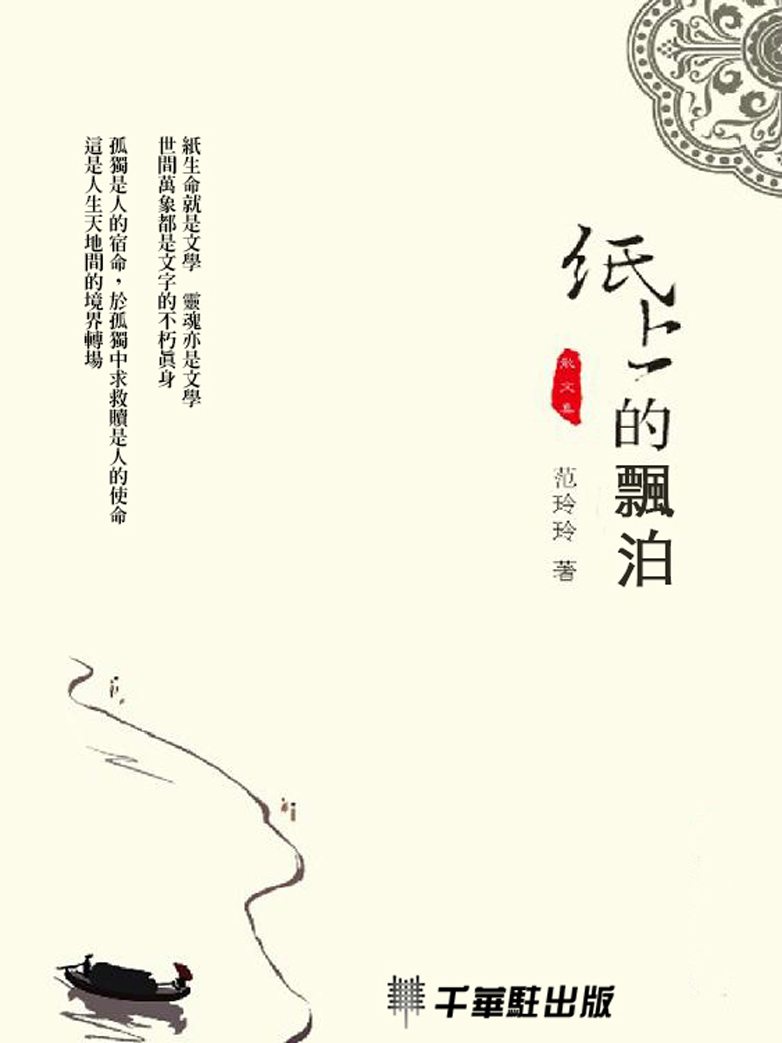

$ 249 電子書 | 紙上的漂泊 (電子書)

作者:范玲玲 出版社:千華駐科技 出版日期:2018-09-01 語言:繁體中文 規格:普通級  看圖書介紹 看圖書介紹

|

|

|

圖書介紹 - 資料來源:博客來 評分:

圖書名稱:紙上的漂泊 (電子書)

內容簡介

|